توضع المؤشرات بشكل عام لوضع تصور حول وضع أي مؤسسة أو منشأة. وينطبق هذا على تقييمنا لتطور الدول ومؤسسات القطاع العام، كما ينطبق على تقديرنا لتطور الشركات والقطاع الخاص.

فمن ناحية قياسنا لتطور بلد معين، توجد غلبة للمؤشرات الاقتصادية المادية على تقديرنا لتقدم ذلك البلد. ولعله من أبرز هذه المؤشرات هو "الناتج المحلي الإجمالي" (GDP)، وهو إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود تلك الدولة في فترة زمنية محددة. وهذا المقياس الواسع الاستخدام يدل على الصحة الاقتصادية للدول. كما يستخدم معدل "الناتج المحلي الإجمالي للفرد" (GDP Per Capita) للدلالة على الصحة الاقتصادية لبلد معين، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان.

توجد مشكلتان على الأقل في المؤشرات المرتكزة حصراً على البعد الاقتصادي، وعلى رأسها معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. المشكلة الأولى في هذا النوع من المؤشرات أنها غالباً ما تعطي معدلات، ولهذا لا يستطيع أي مؤشر أن يعطي فكرة حول التفاوت بين الناس وصولاً إلى هذا المعدل، فقد يخفي الناتج المحلي الإجمالي للفرد الكثير من الفوارق الاجتماعية، بمعنى وجود فئة غنية قليلة، وفئة فقيرة عريضة، ولكن بالنظر إلى المعدل العام للفرد، لا يمكننا تقدير الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الناس.

المشكلة الثانية في هذه المؤشرات أنها تتمحور حول الاقتصاد والإنتاج وتكبير حجم العجلة الاقتصادية، متناسين أن هذا أحياناً قد يحصل مع وجود كلفة عالية جداً على المجتمع من عدة نواحي أخرى. وعلى الرغم من وجود مؤشرات أخرى مثل تلك الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية الإنسانية، إلا أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي يبقى مسيطراً، وفي هذا الأمر مشكلة كبيرة، فهو يركز على الناتج المادي دون النظر في الرفاه العام، ولا يمكن للناتج المحلي الإجمالي، لوحده، أو درجة نموه، قياس تطور الدولة أو رفاهية مواطنيها. فعلى سبيل المثال، قد تشهد دولة ما نمواً سريعاً في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يمكن أن يأتي هذا على حساب تكلفة كبيرة على المجتمع من حيث التأثير البيئي مثلاً أو زيادة التفاوت في الدخل، أو فقدان العدالة داخل المجتمع، أو العيش في مجتمعات يغلب فيها الفساد. فمثلاً، تحتل الصين المركز الثاني عالمياً من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، وهي بذلك -بالطبع- قوة اقتصادية هائلة. غير أن المؤشرات غير النوعية ترسم صورة ملتبسة، فالصين تحتل المركز 81 عالمياً على مؤشر المساواة، و المركز 120 على مؤشر الحماية البيئية، والمركز 144 على مؤشر النظم الصحية، والمركز 94 على مؤشر السعادة، والمركز 85 على مؤشر التنمية البشرية.

يشير جوزيف ستيغليتز، الاقتصادي المعروف الحائز على "جائزة نوبل" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يفشل في التقاط مؤشرات بالغة الأهمية حول حياة ومستقبل المجتمعات. وكمثال على ذلك، أوضح ستيجليتز أن الاقتصاد الأميركي قبل مجيء الأزمة المالية العالمية عام 2008، لم يكن يشير إلى أي مشاكل، ولم توحِ مؤشرات الـ "GDP" إلى أي مشاكل في هذا الخصوص أيضاً. ويتساءل حول جدوى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، مع الازدياد في بؤس الناس. أي: ما معنى أن يستفيد 1% من الناس من هذا الارتفاع في حجم الاقتصاد بينما يعاني 99%؟ وما معنى أن ننمو اقتصادياً ونحن في نفس الوقت ندمر البيئة؟

وهنا يبرز مثال نيوزيلاندا مع حكومة "جاسيندا أرديرن" (Jacinda Ardern) التي أعدت ما أسمته "موازنة الرفاهية" (Wellbeing Budget)، وأنشأت هذه الموازنة باعتبار أن الاقتصاد النيوزيلندي كان ينمو، ولكن الكثير من الناس لا يستفيدون من هذا النمو. ولهذا كانت نيوزيلندا أول دولة غربية تضع موازنتها بالكامل بناء على أولويات الرفاهية وتوجهت وزاراتها لتصميم سياسات لتحسين الرفاهية. ماذا يعني هذا؟

- أغدقت الحكومة 1,9 مليار دولار نيوزيلندي لدعم الصحة النفسية ومعالجة بعض الظواهر السلبية ومنها ظاهرة الانتحار. وكأن السؤال الذي كانوا يعنون بالإجابة عنه هو: "ما فائدة النمو الاقتصادي المتنامي مع ارتفاع وتيرة المشاكل النفسية في البلاد؟".

- كما خصصت الموازنة مئات الملايين من الدولارات لمعالجة العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، وكأن واضعي السياسات يتساءلون: "ما نفع الاقتصاد المتنامي إذا كانت الشرطة النيوزيلندية تتلقى إخباراً عن عنف منزلي كل 4 دقائق!".

- كذلك خصصت الموازنة حوالي مليار دولار لرفاهية الأطفال، من ناحية تغطية العدد الأكبر من الفئات المهمشة، بحاجاتها من الطعام والطبابة والسكن.

وفي هذا الأمر درس ليس للدول فقط، بل للشركات أيضاً. إذ يجب ألّا تشكل التنافسية، والربحية، وحجم المبيعات المعايير الوحيدة لقياس نجاح الشركات ورفاهيتها.

كيف نقيس نجاح الشركات؟

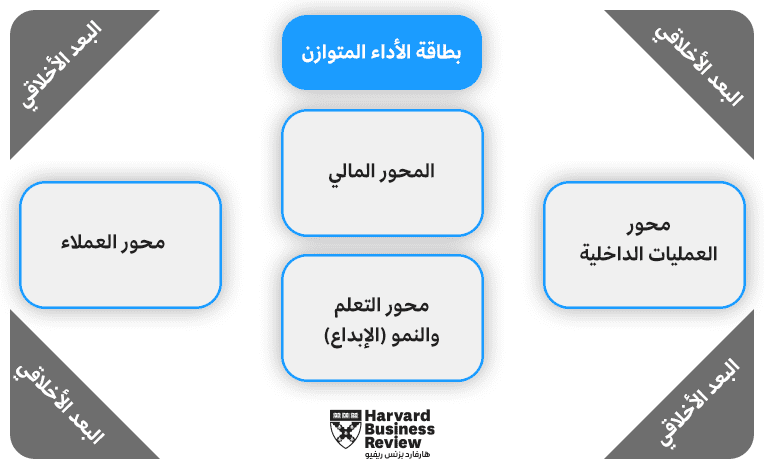

قد يكون من المفيد العودة إلى "بطاقة الأداء المتوازن" (Balanced Scorecard Card) التي ظهرت لأول مرة في مقالة نشرت عام 1992 في "مجلة هارفارد بزنس ريفيو" للدكتور روبرت كابلان، أستاذ التطوير القيادي، وديفيد نورتون، المدير التنفيذي لشركة الحلول الحديثة مع إضافة جديدة لها تتعلق بالمعيار الأخلاقي. وبهذا يصبح الأداء يقاس من ناحية المؤشرات المالية (لخدمة مصالح أصحاب الشركة)، ومؤشرات الأداء الداخلي (كفاءة العمليات الداخلية)، والابتكار والتطور (ويشمل ذلك نمو وتطور الموظفين)، والعلاقات مع الزبائن. إذ إنه لا معنى للأرباح إذا تمت على حساب رضا الزبائن أو على حساب سعادة العاملين. ومن خلال الجمع بين وجهات النظر المالية والعمليات الداخلية والابتكار والعلاقات مع الزبائن، تساعد بطاقة الأداء المتوازن المدراء على فهم العديد من العلاقات المتبادلة، ما يؤدي في النهاية إلى تحسين عملية صنع القرار وحل المشكلات.

وأضيف هنا بعداً آخر لـ "بطاقة الأداء المتوازن"، وهو الاستجابة الواضحة للمعايير الأخلاقية. إذ إن الاستجابة لتلك المعايير، تساهم في الوصول إلى أهداف الشركات، ولكن ليس على حساب سائر الأطراف. في المحصلة، يتم كل ذلك في إطار من الأداء المؤسسي الذي يضمن الوصول إلى أهداف الربحية والأداء العالي ورضا الزبائن ضمن إطار أخلاقي يضمن رفاهية كل الأطراف المرتبطة بشكل متوازن.

تقوم الشركات بالأداء حسب المعايير الاخلاقية لأسباب عديدة، ولكن نركز هنا إلى بروز أهمية هذا الأمر في الشهور الأخيرة، مع تطور جائحة "كوفيد-19" بصورة غير مسبوقة، ما أثر على سلوك الشركات. وأود أن أتكلم عن عدة أحداث علمناها مؤخراً، وتشير إلى أهمية أخذ البعد الأخلاقي بطريقة واضحة لا التباس فيها. أولاً، شهدنا انقطاعاً في بعض المعدات واللوازم الطبية (مثل الكمامات) في بعض البلدان بطريقة ملحوظة. ولعل السبب الرئيس في ذلك، هو أن الكثير من البلدان لا تصنع الكمامات لأن كلفة تصنيعها في الصين -مثلاً- أرخص. ولكن مع انقطاع السفر وإغلاق المطارات تبين أنه هناك واجبات على الشركات والبلدان أكبر من مجرد توفير الكلفة. لقد كشفت جائحة فيروس كورونا أن سعي بعض الشركات لتقليص الكلفة تم على حساب تصنيع سلع استراتيجية تمس صحة المجتمع، وبهذا الأمر أصيبت تلك الشركات بالعمى الأخلاقي، حيث لم ترَ إلا جانب تخفيض الكلفة، ولو على حساب سلع أساسية تمسّ حياة الناس ورفاهيتهم الصحية. أظن أننا سنشهد في المستقبل الكثير من البلدان والشركات التي ستوسع دائرة السلع الاستراتيجية وتعمل على إنتاجها محلياً أو على الأقل بطريقة تصبح فيها أكثر قدرة على السيطرة على سلسلة التوريد، وبغض النظر عن التكلفة.

إضافة ذلك، شهدنا في الآونة الأخيرة، في بعض البلدان، إفراطاً في طمع بعض الشركات لتحقيق الربح السريع، أو احتكار بعض المنتجات الضرورية ترقباً لانفلات الأسعار. كما شهدنا أيضاً تصارعاً بين المستهلكين على بعض السلع، وهذا الأمر يؤشر إلى النزعة الاستهلاكية التي شارفت حد الجنون، والتي هي إحدى نتائج التوحش في الإنتاج والتسليع والتضليل في التسويق. وعلى النقيض من ذلك، فهناك وعي محمود عند بعض الشركات والحكومات لتخفيف الكاهل عن المستهلكين في هذه الأيام العصيبة. فقد رأيت صورة في أحد متاجر دولة الإمارات متعلقة بالمحارم المعقمة لصنف معروف، وقام المتجر بتخفيض سعرها بنسبة 85% (من 42 درهم إلى حوالي 6 دراهم للعلبة الكبيرة). بينما شهدنا في بلدان أخرى، ارتفاعاً حاداً في السعر، وصل إلى أكثر من أربعة أضعاف، للعلبة الصغيرة من الصنف ذاته. يشير هذا المثال إلى قيام بعض المؤسسات بالتوجه نحو دور أخلاقي في أعمالها، بينما لا يقوم بذلك البعض الآخر. هناك أمثلة على مدراء وشركات أضاعوا الطريق وأخطؤوا المسير، ولكن هناك أيضاً أمثلة كثيرة على شركات التزمت بالمعايير الأخلاقية وتخلت عن مبدأ الربح السريع.

إن هدف الشركات بتحقيق الأهداف المادية والربحية يجب ألا يحيدها عن الاهتمام بالأبعاد الأخرى المتعلقة بمصلحة العملاء، وتحقيق مسؤولياتها الاجتماعية، خصوصاً في مثل هذه الظروف. إن الشركات الناجحة ليست فقط تلك التي تحقق أهدافها من حيث مستوى التنافسية وحجم المبيعات وتطور الربحية، إذ إن المؤشرات هذه تبقى قاصرة عن الإحاطة بأداء الشركات على المدى الطويل. والمؤشرات النوعية المتعلقة بالأخلاقية في التعامل، والحرص على أمن وسلامة المجتمع، والابتعاد عن التضليل في التسويق وتحفيز النزعات المادية المحضة، والحرص على رفاهية المجتمعات، أصبحت تحوز على اهتمام متزايد من قبل القسم الأكبر من أفراد المجتمع. وبهذا الإطار، أنا متفائل، وأتوقع أن تزداد قوة المستهلكين لمكافأة تلك الشركات التي وقفت مع الناس خلال جائحة فيروس كورونا، كما أنهم سيعاقبون ويقاطعون من يستغل هذه الأزمة. أتوقع أن يصبح الناس -على مستوى العالم- أكثر وعياً، وأن تصبح الشركات أكثر حذراً، وأن تنخفض النزعة الاستهلاكية، كما ستزداد روح العطاء عند الشركات والأفراد وتتعاظم، وبهذا ستكون في محنة "كوفيد-19" منحة على المدى الطويل إذا أدركنا كيفية التعامل معها بشكل صحيح.