حينَ تمّ تعيين ماريسا ماير رئيسة تنفيذيّة لشركة ياهو في يوليو/ تمّوز 2012، أبدت وسائل الإعلام اهتماماً منقطع النظير بتقييم ماير الصريح لنقاط الضعف والقوّة في الشركة المضعضعة، وأهدافها الطموحة بوضع شركة الإنترنت العملاقة على طريق التميّز من جديد.

هل بوسع ماريسا إنقاذ ياهو؟ هذا ما سألته النيويوركر والغارديان ومجلة فورتشن. لقد تراجعت عائدات ياهو السنويّة من 7.2 مليار دولار أميركي إلى 4.9 مليار في السنوات الأربعة السابقة، وقد كان ذلك كفيلاً بإضعاف عزيمة الموظفين، وكانت ثقافة الشركة بعيدة كلّ البعد عن الحيويّة. لقد كانت ياهو باختصار على طريق ممتدّ من الخسارات المتتابعة. لذا كان جواب ماير بخصوص هذا الأداء الضعيف والمتقلّب هو نيتها المندفعة بأن تعيد ياهو إلى مصاف الشركات الأربعة الكبرى في عالم التقنية، و استعادة المكانة العظيمة لهذه الشركة المرموقة على حد تعبيرها. وقد تحدثت ماير عن الهدف شديد الصعوبة في مضاعفة النموّ السنويّ خلال خمس سنوات بالإضافة إلى وضع ثمانية أهداف أخرى ليست هي الأخرى أقل صعوبة.

وبحلول صيف عام 2016 تبيّن أن ماير قد أخفقت إخفاقاً كبيراً في تحقيق ستّة من الأهداف الثمانية الكبرى، بالإضافة إلى الهدف المتعلق بمضاعفة نموّ الشركة. ولم يتوقف الأمر عند ثبات عائدات الشركة على ما كانت عليه بحدود 4.9 مليار دولار أميركي، بل خسرت الشركة في عام 2015 قرابة 4.4 مليارات دولار. وفي يوليو/تموز من عام 2016، قرّرت فيرايزن الاستحواذ على هذه الشركة المتهاوية (ولم تكن الصفقة قد تمّت حتى حين كتابة هذه المقالة). وهكذا كانت هي النهاية غير المشرّفة لخطط ماير الجريئة.

كم هم كُثُر أولئك المدراء التنفيذيون الذين يحلمون بالنجاح في تحويل الشركة من خلال تحقيق أهداف مستحيلة التحقيق متسلحين بقوة الإرادة وحسب؟ نحن لا نتحدّث هنا عن أهداف صعبة تحوم حولها العديد من التحدّيات، ولكنّنا نتحدّث عن أهدافٍ من الواضح أنها بعيدة المنال، نظراً للممارسات القائمة في الشركة وما تمتلكه من مهارات ومعارف. وبلغة عالم الأعمال فإن هذه الأهداف تُعرف عادة باسم "الأهداف الجامحة"، وهذا بالضبط ما جرى مع ماير حين انضمّت إلى شركة ياهو.

ولكنّ ماير ليست وحدها في هذا الأمر، وذلك لأنه كثيراً ما يُنظر إلى الأهداف الجامحة على أنها من المصادر المهمّة

ولكنّ الأمر لا يتم بهذا الشكل. فالبحث الذي أجريناه والذي تحدثنا عنه سابقاً عام 2011 في مقالة ظهرت في مجلة (Academy of Management Review) مع مايكل لوليس وأندرو كارتون، قد أظهر أن الأهداف الجامحة ليست مُعرّضة سوء فهم من قبل العديدين وحسب، بل ويُساء استخدامها وتوظيفها. فالمؤسسات التي بوسعها تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من مثل هذه الأهداف نادراً ما تعتمد عليها، بينما نرى المؤسسات التي لا يصلح لها وضع مثل هذه الأهداف في استراتيجيّتها تلجأ إليها كمحاولة يائسة للتوصّل إلى اختراقات في أدائها. وكلا الأمرين ينتهيان بالفشل عادة، وهذا ما ندعوه نحن "مفارقة الأهداف الجامحة".

ما المقصود بالهدف الجامح؟

تختلف الأهداف الجامحة الحقيقية عن الأهداف الصعبة في جانبين اثنين:

الصعوبة البالغة. تتضمّن الأهداف الجامحة بعض التوقّعات المتطرّفة التي تتجاوز مستوى القدرات والأداء لدى المؤسسة. ولننظر مثلاً في الهدف غير الواقعي الذي وضعته شركة ساوثويست للطيران والمتمثّل في إنجاز عمليّة تجهيز الطائرة من تحميل وتنزيل وغير ذلك في غضون عشر دقائق. بالرغم من أن العملية مألوفة لدى شركات الطيران، إلا أن الهدف الزمني كان أقل بشكل لافت عما يتم تطبيقه في القطاع، وهو قرابة ساعة.

الجِدّة البالغة. حيث يكون من اللازم إيجاد طرق وأساليب جديدة كليّاً لتحقيق الهدف المرجوّ. أي أن الأمر يكون متعلّقاً بالعمل بشكل جديد، وليس مجرّد بذل المزيد من الجهد في العمل. فقد كان على شركة ساوث ويست إيرلاينز كي تخفّض زمن التفريغ والشحن للطائرة إلى 10 دقائق، أن تجري تغييرات كاملة على ممارسات العمل لدى الطاقم وإعادة التفكير بسلوك العملاء. وقد تمكّنت الشركة لاحقاً كما هو معروف من تحقيق هذا الهدف.

وجد بحثنا أنه وعلى الرغم من أن استخدام الأهداف الجامحة هو أمرٌ شائع، إلا أن نجاحها ليس كذلك. والكثير من المديرين التنفيذيين يضعون عدداً مبالغاً به من الأهداف الجامحة. فقد أخفقت شركة تيسلا مثلاً في السنوات الخمسة الماضية في تحقيق أكثر من 20 من الأهداف الطموحة التي وضعها مؤسس الشركة إيلون ماسك، وتأخر تحقيق نصفها لمدة سنة تقريباً، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال. لذا فلم يكن مستغرباً عندما تعامل السوق بشيء من الحذر والشك حيال ما أعلنه ماسك في بداية العام 2016 من أن شركة تيسلا ستنتج نصف مليون سيّارة عام 2018، بفارق عامين على الموعد السابق، وأن الإنتاج سيتضاعف بحلول العام 2020.

لقد واجهت العديد من المؤسّسات حالات إخفاق مشهورة فيما يتعلّق بالأهداف الجامحة. ومن هذه الأمثلة شركة وول مارت حين أعلنت عام 2005 عن هدفها في الحصول على 100% من طاقتها من مصادر متجدّدة، وشركة بلو ويل موفنغ (Blue Whale Moving) والتي وضعت عام 1991 خطّة للتوسّع في أعمالها من مدينة واحدة إلى 100 مدينة خلال تسع سنوات، وما حصل مع شركة أونتاريو هايدرو (Ontario Hydro) عام 1993 حين وضعت هدفاً لزيادة عائداتها من التقنيات المطوّرة داخل الشركة من 22,000 دولار إلى 22 مليون دولار في غضون خمس سنوات. بل إن بعض الشركات قد أخفقت في ذلك عدّة مرّات، كما حدث مع شركة أوبل التابعة لجنرال موتورز. والنتيجة التي تترتّب على وضع أهداف جامحة والإخفاق في تحقيقها قد يكون كارثيّاً، وذلك، لأن الإخفاق يزيد من حالة الخوف والإحباط لدى الموظفين ويقتل الحافز للعمل، وينعكس سلباً في نهاية الأمر على الأداء.

لذا كيف يكون من الممكن، قبل وضع أهداف جامحة في مجال المبيعات أو الإنتاج أو الجودة أو غير ذلك من الجوانب، أن تمتلك الثقة في أن هذه الطموحات العالية التي لديك ستولّد توجّهات وتصرّفات إيجابيّة لدى فريق الشركة؟ لا يمكنك عند مواجهة فرص أو تهديدات كبيرة وغير مألوفة أن تعتمد على حدسك وحسب، بل إنك في حاجة إلى امتلاك أسس توجيهيّة تساعد على تقييم المخاطر والتعامل معها. وعليك أن تعرف متى يكون الاعتماد على الأهداف الجامحة معقولاً أم لا، ومتى يجدر بك اللجوء إليها عوضاً عن وضع أهداف أخرى أكثر قابليّة للتحقيق.

توقّع نتائج استخدام الأهداف الجامحة

ثمّة عاملان يحددان دائماً فرصة تحقّق الأهداف الجامحة. وعلى الرغم من بساطتهما، إلا أن المديرين كثيراً ما يغفلون عنهما أو لا يقدّرون أثرهما على قدرات الشركة.

الأداء في الفترة الأخيرة. هل شركتك تحقّق النجاح أم تتعافى من خسارة؟ إن كانت الشركة قد حققت إنجازاً على مستوى القطاع أو في تاريخها هي، فستكون مستعدّة للتعامل مع هدف جامح. لأن تجربة النجاح تنعكس إيجاباً على توجّهات الفريق وطريقة عمله. فعند مواجهة مهمّة بالغة الصعوبة، فإن الموظفين الذين حقّقوا النّجاح غالباً ما سيرون في الأمر فرصة سانحة، وستجدهم بشكلٍ تلقائيّ يبحثون عن المعلومات الضروريّة ويتعاملون معها، ويظهرون الكثير من الإيجابيّة والمرونة الإستراتيجيّة العالية. أمّا الشركات التي تحقّق نتائج ضعيفة فهي ليست على استعداد للتعامل مع الأهداف الجامحة. فموظفو هذه الشركات سيرون في العمل على مثل هذا الهدف تهديداً لا فرصة، وسيبحثون عن حلول خارجيّة سريعة، وسيظهرون القلق أو الانهزام، وستجدهم يطلقون مبادرات عشوائيّة مدمّرة لذاتها.

وكثيراً ما نرى آثار الأداء في الفترة الأخيرة في عالم الرياضة، حيث ينظر اللاعبون إلى المواجهات الصعبّة بطريقة مختلفة، بالاعتماد على قوة أو ضعف أدائهم في الموسم. ففي لعبة البيسبول مثلاً ستجد أن اللاعبين الذين يضربون الكرة سيكونون أكثر ثقة إن كانت ضرباتهم الأخيرة قد أصابت الخصم وأفلتت من مضربه.

والأمر نفسه ينطبق على عالم الأعمال. فحين كانت شركة نيبرو (Nypro)، وهي شركة عالمية لصنع القوالب البلاستيكية، تعمل على تطوير قوالب لتصنيع العدسات اللاصقة للاستخدام مرّة واحدة عام 1985، فإنها كانت تمرّ بفترة إنجاز إيجابيّة. وبالرغم من أن عميل الشركة كان يطالب بأسعارٍ أقل مع مستويات دقّة أعلى، إلا أن الشركة كانت قد تميّزت في بضعة مشاريع صعبة، كتطوير عمليّة مبتكرة لإنتاج قطعة بلاستيكية لإلصاق الأسعار (Swiftach) والمستخدم الآن في جميع المتاجر تقريباً. ولذلك امتلك الموظفون حينها شعوراً بوجود فرصة جديدة، وكان لديهم قدرٌ كبير من العزيمة غير قلقين من احتمال تعرّضهم للفشل. وقد قاموا بالفعل بإجراء التجارب الضرورية والعمليّات اللازمة بعزم غير مسبوق، وكانوا يتفاعلون مع زبونهم بمستوى كان مثيراً للإعجاب في تلك الفترة خلال الثمانينات، وتمكّنوا بالفعل من النجاح في تحقيق المتطلّبات المعقّدة للعميل بنجاح.

هنالك العديد من الأدلة التي يتناقلها الناس على شكل قصص من عالم الرياضة وعالم الأعمال والقطاع الحكومي، كما أن هنالك أدلّة علميّة من حقول علم النفس والعلوم الإداريّة والتي ترى أن على المؤسّسات ألا تقدم على الأنشطة الجريئة والتي تنطوي على قدر من المخاطرة، إلا حين تكون قويّة وأداؤها ثابتٌ ولا يعاني من الضعف. وفي حين قد يبدو هذا الأمر بديهيّاً، إلا أن بحثنا قد وجد أن معظم المؤسّسات تغفل عن ذلك.

محدودية الموارد. أمّا العامل الثاني والأكثر أهمّية فهو مقدار توفّر الموارد في المؤسّسة. فإن كانت موارد المال، والمعارف والخبرات، والأفراد، والمعدّات، وغير ذلك من الموارد تتجاوز الاحتياجات الحاليّة للشركة، فإنه من الممكن استخدام الفائض بالطريقة الأنسب كما يقدّر القائمون عليها. فيمكن مثلاً الاستفادة من ذلك في التوسّع في البحث عن الأفكار الجديدة واختبارها، والحفاظ على قدرتها على التعامل مع أي أزمات. والمؤسّسات ذات الموارد الأكثر تكون أفضلَ في التعامل مع حالات الفشل الناجمة عن تجربة أفكار مختلفة جديدة، وليس ذلك لأنها تمتلك من الموارد ما يمكّنها من الاستمرار في المضيّ قدماً وحسب، ولكن لأنه يكون لديها ما يكفي من فائض عاطفيّ ونفسيّ يساعدها على الثبات واستيعاب أي صدمة. وفي المقابل نجد في المؤسّسات ذات الموارد المحدودة أن المديرين يعانون كثيراً عند إجراء التجارب الجديدة بشكل مستمرّ، وربّما يضطّرون للاعتماد على منهجيّة ترقيع المشكلات التي قلّما تنجح ويصعب عادة تعلّم أي شيء منها.

إن توفّر المزيد من الموارد يمنح المؤسّسة قدراً من الحريّة في خوض تجارب جديدة، ولاسيّما في بدء مبادرات مشتركة في مجموعات أو وحدات مختلفة. ففي تويوتا مثلاً ساعد فائض الموارد فريق تطوير سيّارة بريوس على تنفيذ عشرات التجارب خلال فترة قصيرة، بعد أن قرّرت الإدارة التنفيذيّة في الشركة رفع كفاءة استهلاك الوقود من 50% إلى 100%، مانحةً الفريق عاماً واحداً فقط لتطوير سيّارة جديدة. وقد جرّب فريق العمل أكثر من 80 من تقنيات المحرّكات الهجينة (الهايبرد) حتّى توصّلوا إلى أفضل أربع تقنيات، وفي النهاية حدّدوا أفضل هذه الخيارات وأكثرها كفاءة.

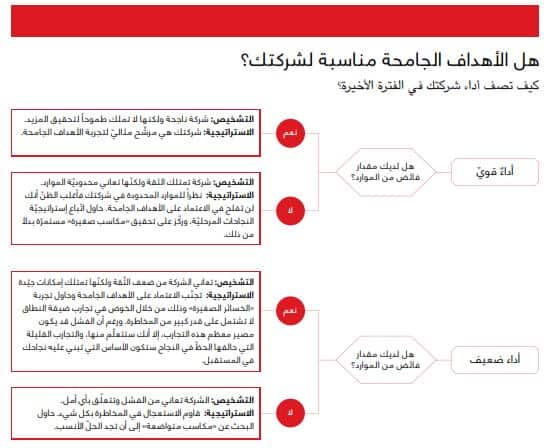

وعند النظر إلى أداء الشركة في الفترة الأخيرة وما يتوفّر لديها من موارد، فإنه سيكون بوسع القادة التنفيذيين تقييم مدى جدوى الأهداف الجامحة لشركاتهم. وقد قمنا بوضع إطار تحليليّ لمساعدة قادة الشركات على إجراء مثل هذا التقييم، إذ يقوم هذا النموذج بتوزيع الشركات إلى أربع فئات وذلك على أساس وضعها بالنسبة لهذين المعيارين (انظر الملحق "هل الأهداف الجامحة مناسبة لشركتك؟"). فتحديد الفئة التي تتموضع فيها الشركة سيساعد المديرين على اتخاذ قرار بتجربة الأهداف الجامحة أو الإحجام عن ذلك.

متى يجب تجنّب الاعتماد على الأهداف الجامحة:

المؤسّسات التي تتعرّض للفشل ولكنّها تتعلّق بقشّة. من المؤسف أن المؤسّسات التي ليس لديها سجلّ نجاحات قريبة، وليس لديها فائض من الموارد هي الأكثر اعتماداً على الأهداف الجامحة، وهنا تكمن المفارقة.

يبيّن دانيل كانيمان وأموس تفيرسكي في بحثهما الحائز على جائزة نوبل، أن الفشل يدفع صانع القرار إلى التصرّف وفق إطار ذهنيّ يميل نحو المخاطرة. فعند الاختيار بين التصرّف بجسارة أو التأنّي وتوخّي الحذر، تميل الشركات ذات الأداء الضعيف عادة إلى الخيار الأول، وذلك حسبما تبيّن في دراسات أُجريت على شركاتٍ في قطاعات النقل والإعلام وغيرها. وقد وصفنا هذه المؤسّسات بأنها "تغرق لكنها تتعلّق بقشّة"، وبما أن سجلّ إنجازاتها يبعث على الإحباط، وليس لديها ما يكفي من الموارد، فإنها تكون مفتقرة إلى المقدرة والقوّة والمرونة التي تؤهلها لمتابعة الأهداف الجامحة.

ولعلّ شركة أوبل الأوروبيّة من أوضح الأمثلة على ذلك. إن الأداء الماليّ الضعيف للشركة منذ بدء الألفيّة قد دفع أحد المراقبين ليقول: "إن شركة أوبل هي أثقل عبء على شركة جنرال موتورز، فهي المسؤولة عن خسارة بلغت 14.7 مليار دولار للشركة في أوروبا منذ العام 1999". وفي العام 2001 وحده خسرت شركة أوبل أكثر من نصف مليار دولار أميركي. ومع معاناة الشركة في تصاميم غير خلّاقة لسياراتها، ونشوء الكثير من المشاكل فيما يتعلّق بمستوى فاعليّة منتجاتها، ووجودها في سوقٍ يشهد تنافساً محتدِماً بين الشركات، فإن أوبل شهدت المزيد من الخسائر وترتّب على ذلك بثّ حالة من الشكّ والتردّد بين العاملين فيها. وفي الوقت ذاته لم تتح الموارد المحدودة المتوفّرة للشركة هامشاً كبيراً للتجربة والخطأ. ورغم ذلك كلّه، أعلنت الشركة في ذلك العام، وكما كان متوقّعاً، عن أحد الأهداف الجامحة، وهو العودة إلى تحقيق الأرباح خلال عامين فقط. ورغم تحقيق بعض النتائج الإيجابيّة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً وظلّت الشركة بعيدة جدّاً عن تحقيق الهدف المطلوب، وزاد هذا الفشل الطين بلّة لأنه زاد من تأذي الروح المعنوية لفريق الشركة. لقد كانت مرحلةً حرجة خصوصاً لأولئك الذين يمتلكون الولاء القديم لسيّارة أوبل العريقة التي يعود تأسيسُها إلى منتصف القرن السابع عشر. وقد استمرّت الشركة بالتخبّط في أدائها لفترة ليست بالقصيرة، حتّى أن جنرال موتورز فكّرت في بيعها حين وجدت أن الشركة لم تحقّق أيّة أرباح طيلة 14 سنة.

حين تقرّر المؤسّسات اللجوء إلى تحقيق أهدافٍ جامحة كطريقة لتجاوز حالة فشل تمرّ بها في الآونة الأخيرة من عملها، ومن خلال محاولة يائسة للمخاطرة بكلّ شيء، متجاهلةً في الوقت ذاته حقيقة أن الموارد التي لديها محدودة ولا تفي بالغرض، فإنها بهذا تلقي بنفسها إلى المزيد من المشاكل. ولذا فإنه من الضّروري مقاومة هذا الإغراء وذلك لأن الجهود المجتمعة التي ستبذل سيكون مصيرها الفشل غالباً.

متى يجب السعي وراء تحقيق الأهداف الجامحة:

مؤسّسات ناجحة ولكنّها لا تطمح لتحقيق المزيد

وفقاً للنموذج الذي وضعناه، فإن المؤسّسات التي تحقّق أداءً قويّاً ولديها ما يكفي من الموارد، هي في أفضل موقف للاستفادة من الأهداف الجامحة. ولكنّ أمثال هذه المؤسسات لن تحاول على الأغلب أن تصل لتحقيق ما يبدو مستحيلاً، وذلك لأن النجاح في بعض الأحيان يخلق حالة من النفور من المخاطرة. فإن كانت الأمور تسير على ما يرام فقد لا يرى القائمون على المؤسّسة ما يدعو للتغيير أو الإقدام على تجربة جريئة، وسيفضّلون التقيّد بما يبدو أنه يحقّق لهم نجاحاً ثابتاً في الأداء. كما أن المؤسّسات التي تمتلك ما يكفي من الموارد تميل إلى انتهاج رؤية محافظة بسبب ما ينمو لديها من رغبة في الحفاظ على المكاسب المتحقّقة. ولكنّ في ظلّ نشوء هذه الحالة من الرضا بالموجود وعدم الرغبة بتحقيق المزيد. فإن المال والوقت الفائضين قد يعيقان قدرة المؤسّسة على التعامل مع الفرص العظيمة التي قد تعود عليها بنفع كبير، ولكنّها تنطوي على بعض المخاطر. وكما يقول نيك سابان، مدرّب فريق ألاباما وأحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الأميركية، في مقابلة له مع الأسوشيتد برس: "إن الأمر باختصار يتعلّق بالطبيعة البشريّة التي تكتفي بما تحقّق من نجاح. وفي حين أن هنالك الكثير من الكتب التي تتحدّث عن كيفية تحقيق النجاح، إلا أن القليل منها يتحدّث عن كيفيّة الاستمرار في النجاح".

إن الاكتفاء بالإنجازات السابقة وعدم السعي نحو المزيد من الإنجاز، كان السبب وراء تعثّر العديد من الشركات، بل وحتّى دمارها، خاصّة أمام موجة التقنيات ونماذج الأعمال المزَعزٍعة. فشركات بلوكباستر، وديجيتال إكويبمنت، وكوداك، وسميث كورونا، ووانغ، وشركة وولورث، هي عيّنة من عددٍ أكبر من الشركات التي كانت قادرة في لحظة ما على تحقيق المزيد من التقدّم، ولكنّها فضّلت أن تحافظ على موقعها معجبةً بنجاحاتها ومكتفية بها، ولم تحرّك ساكناً أمام المنافسة الكبيرة من الشركات الصاعدة الجديدة.

لكنّ هنالك بعض الشركات، وإن كانت محدودة العدد، التي امتلكت قدراً كافياً من الموارد وأحسنت تقدير الموقف، وأدركت الحاجة إلى التفكير بتغييرات جذريّة من خلال وضع أهداف جامحة. فشركة دافيتا (DaVita)، والمختصّة بتقديم الرعاية لمرضى الكلى وتدير مجموعة من المراكز الطبيّة المستقلّة وتشرف على عملها، هي مثالٌ ممتاز على ذلك. ففي العام 2011 كانت الشركة قد حقّقت أداءً قويّاً للغاية، فقد تزايدت الإيرادات والأرباح ورأس المال التشغيلي في الشركة في تلك الفترة، واختارتها مجلّة فورتشن لعدّة سنوات متتابعة، لتكون من بين أكثر الشركات المثيرة للإعجاب في العالم. لكنّ عند إدراك الشركة أن 90% من المرضى المستفيدين من خدماتها يعتمدون على التأمين الصحّي الحكوميّ الذي لا يغطّي التكلفة الكاملة للرعاية الصحّية، فإن شركة دافيتا قرّرت أن تُدخل تعديلات جذريّة من أجل تحسين كفاءة وفعالية مجموعة من العمليّات والإجراءات. فأنشأت وحدة جديدة تدعى "فريق الريادة" تكون مسؤولة عن مهمّة شبه مستحيلة تتمثّل في توفير 60 إلى 80 مليون دولار خلال أربع سنوات، والسعي في الوقت ذاته لتحسين النتائج لدى المرضى ورفع مستوى رضا الموظفين. تقول قائدة هذا الفريق، ريبيكا غريغز: "لم يكن لدينا أدنى فكرة عن الطريقة التي يمكن بها تحقيق هذا الهدف في فترة قصيرة كهذه، وفي الواقع لم نكن نرى أن الأمر ممكن أصلاً". لكن وبحلول العام 2015 كان الفريق قد وفّر بالفعل 60 مليون دولار، وكانت التوقّعات أن يبلغ هذا الرقم 75 مليون دولار في العام التالي. والأهمّ من ذلك، هو أن نسب استقبال المرضى ورعايتهم ومؤشّرات رضا الموظفين قد ارتفعت كذلك بشكل كبير.

لقد كان النجاح الذي أحرزته شركة دافيتا متوقّعاً لعدّة عوامل: فالشركة كانت تحقّق نجاحاً ثابتاً في الفترة الأخيرة من أدائها، ولديها موارد كافية، بالإضافة إلى وجود طاقم من الموظفين يمتلكون الثقة والاعتزاز بشركتهم، وواضح أن الثقافة السائدة في الشركة وقدراتها الماليّة كانت ستمكّنها من التعامل مع أي إخفاق. لقد كان لدى "فريق الريادة" في دافيتا صلاحيّات واسعة للعمل مع العديد من الوحدات التابعة للشركة، كالعيادات وغيرها، من أجل تجربة الأفكار الجديدة، وذلك لأن هذه الوحدات كانت هي الأقدر على استيعاب التغيير الذي تتطلبه تلك التجارب. ونتيجة لذلك عمِدَ الفريق إلى وضع موظّفي الخطّ الأماميّ إلى جانب المهندسين وخبراء برنامج 6 سيجما، ومدراء المشروع، وذلك من أجل تصميم كلّ حلّ من الحلول ضمن "مجتمع" العاملين. وكانت القدرات المتوفّرة لشركة دافيتا وأداؤها القويّ كفيلين بالحدّ من أي مخاطر مرتبطة بالأهداف الجامحة.

إن السعي وراء الأهداف الجامحة في ذروة نجاح الشركة في مرحلة ما هو أفضل طريقة للبقاء في المقدّمة، وذلك مشروطٌ بالتخلّص من الميل إلى الرضا والاكتفاء بالنجاح المتحقّق. يمكن مثلاً فعل ذلك عبر النّظر إلى الوضع القائم باعتبار الخسائر المحتملة عندما تتوقّف الشركة عن التقدّم في حين أن بقيّة الشركات تحرص على التطوّر. وهذا أسلوب مجدٍ عادةً لأن التفكير بالخسارة قد يؤثّر في النّاس بشكل أكبر من تفكيرهم بالنّجاح. فالحديث عن التراجع في حصّة الشركة في السوق أو الوظائف أو الزيادات سيترك أثراً أكبرً مقارنة بالحديث عن التطوّرات الممكنة على مستوى جودة المنتج أو المبيعات أو الموقف التنافسيّ للشركة، وهذا ما يشير إليه البحث الذي أجراه كانيمان وتفيرسكي.

قد أثبت كينيث فرازير، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك، فهمه لهذا الأمر عندما قام بتشجيع المديرين التنفيذيين في الشركة على التفكير بابتكارات جديدة كليّاً تبهر المنافسين. وقد طلب منهم أن يتخيّلوا أنهم منافسون لشركة ميرك، وأن يفكّروا بما يمكنهم فعله للتفوّق عليها. وقد جعلهم هذا الأمر يركّزون تفكيرهم على ما يمكن أن يخسروه، ثمّ طلب منهم بعد ذلك أن يفكّروا كموظّفين في ميرك للتصدّي لهذه التحدّيات. وقد أفلحت هذه الخطّة، فتلاشت حالة الرضا عن الذات وشرع المديرون بالعمل على الأهداف الجامحة الجديدة.

بدائل عن الأهداف الجامحة

ماذا لو كانت مؤسّستك في موقف وسط، فلا هي تحقّق نجاحات كبيرة كما لا تعاني من تعثّر وشحّ كامل في الموارد؟ ففي هذه الحالة تكون المؤسّسة في إحدى الفئتين المتبقّيتين في النموذج الذي قدّمناه: شركة تمتلك الثقة ولكنّها تعاني محدوديّة الموارد (حقّقت نجاحاً في الآونة الأخيرة لكن ليس لديها موارد كافية) أو شركة تعاني من ضعف الثّقة ولكنّها تمتلك إمكانات جيّدة (أخفقت الشركة مؤخراً ولكن لديها موارد كافية). فهل يجب على مثل هذه المؤسّسات أن تتجنّب تماماً السعي وراء أهداف جامحة؟

ليس بالضرورة! ولكنّ التوجيه الذي نقترحه لمثل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى المؤسّسات التي تعاني من الفشل ولكن تبقّى لديها بعض الأمل، هو التركيز على التقدّم بخطوات صغيرة ثابتة وتجنّب القفزات الكبيرة المجازفة. ويقترح البحث الذي أجريناه ثلاثة أساليب قد تساعد الشركات على امتلاك أساس قويّ لتتمكّن بعدها من تحقيق أهداف جامحة.

السعي وراء مكاسب صغيرة. حين تولّت شارلوت بيرز منصب الرئيس التنفيذيّ في شركة أوجيلفي آند ماذر عام 1992 كانت الشركة الشهيرة في تراجع جعلها تخسر مكانتها كرائدة في عالم شركات الدعاية والإعلان. وحين وجدت تشارلوت أن الثقة داخل الشركة في أدنى مستوياتها، والخلافات بشأن الطريقة الأمثل لتحقيق التقدّم شائكةٌ وواسعة، قرّرت أن تركّز في بداية الأمر على تحقيق أهداف بسيطة في مجالات تتعلّق بأمن العملاء، وتحسين ممارسات العمل اليوميّة، وفرض مستوى معقول من الانضباط الماليّ. وقد أعلنت تشارلوت عن ضرورة تفعيل الأصول التي تمتلكها الشركة مع التركيز على تحقيق تحسينات كثيرة تدريجيّة. وبالاعتماد على النجاحات في عدد من الأهداف الصغيرة، كان بوسع بيرز أن تعيد الشركة إلى سابق تألقها. وفي غضون خمسة أعوام من عملها كرئيسة تنفيذية في الشركة، فإنها قد تمكّنت من استعادة الكثير من العملاء، وتحقيق زيادة في الإيرادات بمقدار ملياري دولار أميركي.

لا بدّ من التنبّه إلى أن هذه الجرع الصغيرة من النجاح على فائدتها، ليست سبيلاً مضموناً لتحقيق هدف جامح، وذلك لأن الهدف الجامح يتطلّب بطبيعة الحال أساليب جديدة تماماً. وبما أن السبيل لتحقيقها ليست موثوقة تماماً، فإنه لا يمكن للمؤسّسة أن تضع سلسلة من الخطوات البسيطة أو المتوسّطة بحيث تضمن بالضرورة النجاح في الأهداف الجامحة. ويوضّح عالم النفس كارل وايك، الشهير بآرائه المتعلقة بسلوك المؤسّسات، أن النجاحات الصغيرة "لا تتضافر بشكل مرتّب خطّي وتسلسليّ بحيث تكون كلّ خطوة ناجحة تمثّل بالضرورة اقتراباً من تحقيق هدف محدّد". والمقصود هنا هو تجنّب المبالغة في تقدير قدراتك في التخطيط، أو توقّع أن ينتج عن استراتيجية النجاحات التدريجيّة آثار فوريّة كبيرة. إن أثر النجاحات الصغيرة يتمثّل في إعادة بناء الزخم والطاقة وزيادة الموارد وتعزيز القدرة على التعلّم، وهذا ما سيتيح للشركة لاحقاً أن تتابع أهدافاً أكبر وأكثر طموحاً.

التركيز الواعي على بناء الموارد الكافية. ومن الإجراءات الممكنة لفعل ذلك التخلّص من الوحدات التي لا تتمتّع بالكفاءة وتستهلك الكثير من موارد الشركة، والبحث عن فرصة للاندماج أو الاتحاد مع شريك يمتلك موارد أفضل. إن حصص الأسهم أو الديون المعوّمة قد تكون مكلفة، ولكن هذا لا يمنع من التفكير بمدى جدواها للشركة.

ثمّة طريقة أخرى لتوفير المزيد من الموارد، وهي التركيز على التعلّم الذي يساعد في تعزيز الموارد المتوفّرة وزيادتها. ولأن أهداف التعلّم تعنى بالمعرفة وتوليد القدرات وليس التحسينات المستعجلة على الأداء، فإنها قد توحي بقدر أقلّ من التهديد. إلا أن هذه الأهداف قد تساعد على الاستفادة من الخبرات والمهارات غير المستغلّة والتي يمكن أن تحقّق سير أفضل للأداء.

وتعدّ شركة كوكاكولا من الأمثلة الجيّدة التي توضّح كيف أن الخطوات الصغيرة قد تؤدّي تدريجيّاً إلى الاستفادة من الأهداف الجامحة. ويشير دان فيرمير، المدير السابق للمبادرة العالميّة للمياه في كوكاكولا إلى الهدف الذي وضعته الشركة عام 2007 بخصوص الوصول إلى الاعتماد بنسبة 100% في استخدامها من المياه على المياه المكرّرة والشراكات المحليّة خلال 13 عاماً، ويقول فيرمير: "لم يكن لهذا الأمر مثيلٌ سابق، ولم يكن لدينا أي فكرة إن كان ممكناً أو أنه ضربٌ من المستحيل". لكن ولحسن حظّ القائمين على المبادرة تمكّنت كوكاكولا من الوصول إلى نسبة 115% من هدفها في العام 2015، وبفارق خمس سنوات أقلّ عن المدّة المقترحة. فكيف تمكّنت من تحقيق هذا الهدف، بل وتجاوزه في هذه السرعة؟ لقد كان الدافع على العمل في بداية الأمر أزمةٌ ذات علاقة بالمياه في إقليم كيرلا في الهند، وتعرّض مصنع التعليب التابع للشركة هناك إلى كثير من الانتقادات. لكن كوكاكولا قرّرت بدل أن تعلن عن استراتيجيّة جديدةٍ تعتمد على العلاقات العامّة لمحاولة الخروج من ذلك المأزق، فإنها أمضت ثلاث سنوات في بناء الموارد والبنية التحتيّة مع إجراء العديد من التجارب على خيارات عديدة والتعلّم خلال ذلك من الأخطاء. ثم حين تراكم لديها مجموعة من النجاحات المتراكمة أعلنت عن الهدف الجامح الذي تعتزم تحقيقه، وهذا ما أدّى إلى ضمان نجاحٍ مبكّر ومذهل.

تجربة الخسائر الصغيرة. إن كان لديك ما يكفي من الموارد، ولكنّك لم تحقّق النجاح مؤخراً، وكنت في فئة الشركات التي تشعر بالإحباط، ولكنّها تتمتّع بالقدرة والكفاية في الموارد، فبوسعك أن تراوح مكانك، وتخزن نقودك، وتأمل أن تنقضي هذه الفترة العصيبة، أو يمكنك في المقابل أن تمتلك بعض الحماسة للإقدام على بعض المخاطر الكبيرة لاستعراض قدراتك. ولكن عليك أن تعرف أنك ستكون على خطأ في كلا الحالتين.

عليك بدل ذلك أن تستخدم الموارد التي لديك لتجربة طرق جديدة للقيام بالأعمال بحيث تكون قادراً على تحويل الخسائر التي تعرضت إليها في الفترة الماضية إلى خطوات فعليّة لتحقيق التقدّم. وتُدعى هذه الطريقة (كما أشار المؤلّف المشارك سيم سيتكين في أعمال سابقة) "استراتيجيّة الخسائر الصغيرة". والمقصود بهذه الاستراتيجيّة إجراء بعض التجارب السريعة والصغيرة والكاشفة والتي تنطوي على قدرٍ معقول من المخاطرة، مع العلم بأن العديد من هذه التجارب لن يحالفها النّجاح. والفكرة من ذلك هي أن النجاح الذي يتحقّق في تجربةٍ أو اثنتين، سيكون هو البذرة التي سينتج عنها مكاسب على المدى الطويل. يقول مؤسّس شركة هوندا للسيّارات، سويتشيرو هوندا، "لا يمكن للنجاح أن يتحقّق، إلا عبر إخفاقات متكرّرة والاعتبار منها. فالنّجاح في واقع الأمر لا يمثّل سوى 1% من العمل الناتج عن 99% ممّا ندعوه نحن بالفشل".

إن استراتيجيّة الخسائر الصغيرة ليست مجرّد ثقافة تدعو لخوض التجارب، بل هي تعني السعي بشكل فاعل وراء مشاريع فيها قدر من المخاطرة، ويكون احتمال الفشل فيها وارداً بقوّة. ولهذه الطريقة قيمة من وجهين اثنين: الأوّل هو أن ما يخضع للتجربة يكون مُبايناً لِما هو معروف مسبقاً لدينا، ولكنّه في الوقت ذاته مفهوم بالقدر الذي يسهل معه التعلّم منه والتعديل عليه وتجربته مجدّداً. والثاني هو أنها تعزّز من المرونة والثقة، فالمؤسّسات سترى أنه بوسعها تجاوز الإخفاقات الصغيرة، وأنها قادرة على تحقيق النجاح حتّى بعد مواجهة بعض العثرات. ثم إن تجربة الخسائر الصغيرة سيحدّ من إغراء الإقدام على المخاطر الكبيرة.

لقد وضّحنا في هذه المقالة، أنه ما من حلّ مثاليّ واحد يصلح لجميع المؤسّسات. ولكي تحدّد أفضل إستراتيجيّة مناسبة لك، فإنه يلزمك أن تمتلك فهماً أعمقَ وأدقّ للأهداف الجامحة، ومتى يمكن أن تكون ناجعة. فهذه الأهداف لا تكون فعّالة إلا في بعض الظروف المحدّدة. فالشّركات التي تنعم بفترة من النجاحات الكبيرة ويتوفّر لديها فائض من الموارد المالية يلزمها أن تمتلك الجرأة للمجازفة في تجربة بعض الأهداف الطموحة التي تنطوي على مخاطر، ويتوقّع أن تحقّق المنفعة لها وللعالم، بدل أن تكتفي بعمليّات إعادة شراء الأسهم، أو إغراق المديرين التنفيذيين بمكافآتٍ سخيّة. أمّا الغالبية العظمى من الشركات الأخرى فيجدر بها في الواقع ألا تضع أهدافاً جامحة وغير واقعيّة.

لماذا ما نزال إذاً نرى العديد من الشركات تصرّ على الإقدام على محاولات يائسة وغير واقعيّة؟ قد يكون للأمر علاقة بالحكايات المنتشرة عن النجاحات التي تحقّقها بعض الشركات والتي تُهمل ذكرَ بعض التفاصيل المهمّة عن طبيعة هذه الشركات وظروفها. انظر مثلاً إلى شركة آي بي أم في ستينات القرن الماضي، أو شركة جي إي في الثمانينات، وشركة تويوتا في التسعينات، ثمّ شركة أبل في بداية الألفيّة، وستجد أن هذه الشركات كانت جميعها تمتلك المقوّمات المطلوبة لتحقيق الأهداف الجامحة بفعاليّة: فهي تمتلك ما يكفي من الموارد وتتمتّع بأداءٍ قويّ. ولا بدّ من التنبّه إلى أن ما يصلح من استراتيجيّات في هذه الشركات لا يمكن أن يحقّق النتائج ذاتها عند تطبيقها في الشركات الأضعف.

وحتّى لو افترضنا أفضل السيناريوهات، فإنه يبقى من الضروريّ التفكير بمدى التحدّي الذي يفرضه التعامل مع الأهداف الجامحة. خذ مثلاً شركة دياغو البريطانيّة، والتي تحدّثت في العام 2008 عن بعض الأهداف الطموحة المرتبطة بالحفاظ على البيئة، ومنها تخفيض نسبة انبعاثات الكربون 50% بحلول العام 2015، وذلك لأن المديرين التنفيذيين فيها يريدون "تحقيق أهداف كبيرة". وقد تعرّضت الشركة للعديد من الانتقادات حين فشلت في تحقيق سبعة من أصل ثمانية من الأهداف التي أعلنت عنها. ولكنّها من ناحية أخرى نجحت في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 33% كما حدّت من الهدر في المياه العادمة بنسبة 45%، وقد كانت هذه إنجازات مرحليّة كبيرة تستحقّ الثناء، كما أن تحقيقها قد كان بعيد المنال "لو أن الشركة لم تضع لنفسها مثل هذه الأهداف الكبيرة" على حدّ وصف مدير إدارة الاستدامة في الشركة، ديفيد كروفت. ولا بد أن نتذكر أن الأهداف الجامحة بطبيعتها هي أهداف بالغة الصعوبة.

إننا وبكلّ وضوح نشجّع على السعي وراء تحقيق الأهداف الجامحة، ولكن حين يتمّ ذلك في الظروف المناسبة والمعقولة. فنحن لا ندعو إلى السبات أو تجنّب الإقدام على المخاطر، بل إننا ندرك تماماً أن الإنجازات العظيمة، كقناة بنما أو الهبوط على سطح القمر أو اختراع هاتف آيفون لم تكن لترى النّور لولا الطموح الجريء وروح المغامرة. ولكنّه لا يُعقل في الوقت ذاته أن تكون محاولة الوصول لمثل هذه النتائج مجرّد مراهنات غير محسوبة. ولا شكّ في أن الخيارات الحكيمة الاستراتيجيّة أفضل من مثل هذا النوع من المغامرات.

لا بدّ من السعي نحو التميّز والإنجاز، ولكنّ ذلك لا يأتي بالضرورة عبر القفزات الهائلة، بل قد يكون أحياناً ثمرة خطوات صغيرة وثابتة.