التقيت قبل أيام بمسؤول المظالم الإعلامية في دولة "إستونيا"، والذي يسمى "أمبودسمان" (Ombudsman)، ولعلكم تتساءلون بالطبع: وما هذا الأمبودسمان أيضاً؟!

سأقول لكم؛ إنه اسم اسكندنافي حديث لمصطلح قديم هو "مسؤول ديوان المظالم"، والذي تذكر كتب التاريخ أنه ظهر أول مرة عام 221 قبل الميلاد في الصين، حينما كان الملك من سلالة جين يرسل شخصاً من قبله ليراقب أي انحرافات في سلوك المسؤولين في المقاطعات البعيدة، ثم يقدم حولها تقريراً للملك.

المهم في الأمر أنّ "أمبودسمان" الإعلام هو فكرة ظهرت بداية في أعرق دولة بحرية الإعلام، وهي "السويد" كما تعرفون. وقد تم تشكيل هذا المنصب في عام 1969 في هذا البلد، ومنه انتقلت فكرة "مسؤول المظالم الإعلامية" إلى بعض دول العالم، بل واستخدم معظمها الكلمة السويدية المنشأ "أمبودسمان" ومنها إستونيا التي كنت أتحدث إلى "الأمبودسمان" فيها مؤخراً.

يقوم هذا الرجل الذي يجري اختياره من وسائل الإعلام بالتوافق، بدور "الحكيم"، وليس المراقب القانوني، لأن هذه الدول لديها من مبادئ حرية الإعلام والحماية القانونية لهذه الحرية، ما لا يسمح بوجود رقيب عليها بأي حال من الأحوال. هذا الحكيم يتلقى الشكاوى من الناس، ويعرضها على المؤسسات الإعلامية المشتكى عليها، ويبدي مشورته وخبرته التي غالباً ما تأتي من باع طويل في ممارسة المهنة، حيث يمكن أن يؤدي تدخله لحذف أو تعديل مقال أو اعتذار صحيفة أو موقع إلكتروني، أو ربما تتجمع لدى "مسؤول المظالم" مجموعة متكررة من الأخطاء في مؤسسة إعلامية محددة أو مجموعة مؤسسات، ليصل إلى قناعة بحاجة هذه المؤسسة أو تلك لإخضاع محرريها لدورة تدريبية في موضوع محدد، وهذا ما يتم غالباً لأن المؤسسات الإعلامية تعتمد على هذا "الحكيم" ليدلها على عيوبها التي تحتاج للتطوير.

أعلم أن أحدنا ربما يتساءل: "وما دخلنا نحن بالأمبودسمان، ما دمنا في البلدان العربية، ما زلنا لا نجد القوانين التي تضمن حق حرية الإعلام من حيث المبدأ؟!".

الجواب هو ما أوضحه لي خلال هذه الجلسة "أمبودسمان" إستونيا تارمو تامرك، وهو أن هذا المنصب صار منتشراً حتى داخل المؤسسات الإعلامية في العديد من الدول ومنها إستونيا، أي أن المؤسسات الإعلامية باتت تعين موظفاً تسميه "أمبودسمان" المؤسسة، وهو منصب المسؤول الأخلاقي والقانوني والذي يتيح للمؤسسات الإعلامية ممارسة أقصى قدر من حريتها مع مراعاة المسؤولية التي يتحملها الإعلام في إجراء بعض الموازنات عند قراره نشر قصة أو خبر مقارنة مع أضرار هذه القصة ومخاطرها.

ولا شك طبعاً عند الخبراء، ولا شك لدي انطلاقاً من خلفيتي في الصحافة الاستقصائية، أن إيجاد نظام داخلي لدى الإعلامي أو المؤسسة التي يعمل بها يضمن أقصى قدر من الالتزام بالتوثيق وما نسميه (Factchecking) أو التحقق من الحقائق، وصولاً للالتزام بمعايير الأخلاق المهنية ومدونات السلوك، هو أحد أبرز الضمانات لبيئة الصحافة الحرة والفاعلة، سواء كنت في بلد يحترم حرية الإعلام أو لا يحترمها. في كلا الحالتين تضمن هذه الوصفة قدرة عالية على صنع الإعلامي الجريء والمؤثر الذي يصعب دحضه قانونياً وأخلاقياً.

وهنا تظهر المفارقة، والتي يمكن أن نلاحظها بشكل جلي، حيث نجد أن الصحفيين في البلدن "المقموعة إعلامياً"، غالباً ما يتبرمون من الالتزام بالمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة بحجة أن لديهم ما يكفيهم من الضوابط التي تفرضها السلطات في بلدانهم. ولهذا، فقد تجد أن الكثيرين من إعلاميي هذه الدول قد لا يلتزمون بضوابط ما يسمى (Off-record) أو ما هو "غير قابل للنشر" بناء على طلب المصدر، أو "المصدر الذي يطلب عدم الكشف عن اسمه"، وذريعتهم في ذلك، أن للمجتمع حق بالاطلاع على هذه المعلومات والكشف عن مصدرها حتى ولو كان المصدر خائفاً أو معرضاً للانتقام ممن هم أعلى منه سلطة. ومع وجود طرق أخرى معروفة مهنياً لاستخدام المعلومات "غير القابلة للنشر" فإن معظم المواثيق المهنية تؤكد أن كشف المعلومات ومصدرها -بشكل مباشر- على الرغم من رفض المصدر، قد يعود بالفائدة المؤقتة على المجتمع، لكنه ضار بشكل كبير على المدى البعيد، إذ يتسبب كشف المصادر ونشر ما هو غير قابل للنشر بامتناع المصادر عن الثقة بالإعلام، وحرمان المجتمع من تدفق أكبر للمعلومات والتي يمكن أن تصب في مصلحته.

والمفارقة، كما ذكرت هي أن البلدان التي تتصدر حرية الإعلام عالمياً، ولديها إرث عريق ومتماسك في الممارسة الإعلامية، هي التي تتمسك أكثر من غيرها بتعيين مثل هذا "الأمبودسمان" داخل كل مؤسسة ليكون ضميرها المهني ومراقبها القانوني الداخلي.

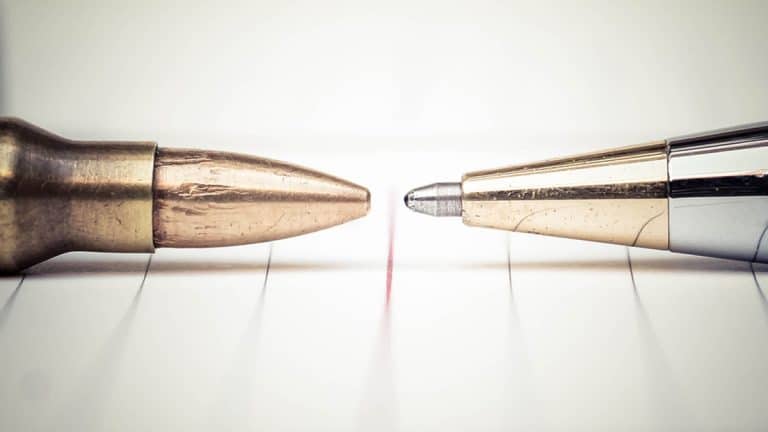

واليوم عندما نتسائل، كيف سنميز الخبيث من الطيب، مع اختلاط الحابل بالنابل في مشهد إغراق الساحات بما يسمى "المواطن الصحفي"، و"المؤثر" ومن يصفون أنفسهم بأنهم "شخصيات عامة - Public Figures" على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الجواب، هو تلك المعايير المهنية التي أشرنا إليها أعلاه. فهي الفيصل بين الهاوي وبين المحترف، وبين من يتبعه الناس كفقاعة، فيضللهم، وبين من يكرس نفسه كإعلامي يمكن الوثوق به والاحتذاء بما يقوله.

تخيلوا المفارقة فيما ما يحدث الآن؛ بين إعلاميين ومؤثرين هم من صنيعة فقاعة "السوشال ميديا" يختلقون أخباراً وتحليلات ويبثونها بين العوام وهم يعلمون أنها كاذبة. ويخلقون ثقافة إعلامية، لا يثق فيها المصدر بالإعلامي ولا القارئ أو المتلقي بإعلام بلده وصحفييه، وبين بلدان مثل إستونيا، يناقشني فيها "الأمبودسمان" برأيي في قضيتين هما قيد النقاش في مجلس الإعلام الإستوني؛ الأولى، قصة مجموعة من الفتيات المراهقات، خرجن في نزهة قبل سبع سنوات في الغابة، وهناك أدى شجار بينهن إلى اتفاق الفتيات على تقييد إحدى صديقاتهن وتركها في الغابة ليلاً. وقد كادت معاناتها مع القيد وقلة الطعام والشراب تودي بحياتها، لولا أنها تمكنت من الزحف مسافة طويلة إلى أن وصلت إلى كوخ، أنقذها أصحابه وكشفوا للإعلام ماذا فعل الصديقات بصديقتهن. ما حصل يومها هو أن القضاء حاكم الفتيات وحكم بحبسهن لعام واحد، ثم خرجن بعد إقرارهن بالندم والاعتذار. واليوم وبعد سبع سنوات تقدمت إحدى هؤلاء الفتيات بشكوى لحكيم الإعلام "الأمبودسمان"، بأنها لم تتمكن من ذلك الحين من الحصول على وظيفة وأن حياتها تحولت لجحيم لأن كل شركة تتقدم للعمل إليها كانت ترحب بها، لكن ما أن يقوم مسؤول الموارد البشرية بالبحث عن اسم الفتاة على الإنترنت حتى يجد سيلاً من المقالات التي تذكر اسمها وتدينها حينما شاركت قبل سبع سنوات في تكبيل زميلتها وتركها في الغابة.

يسألني الأمبوسمان: مارأيك؟ هل توافق على حذف أخبارها القديمة أم لا؟

وفي حالة أخرى تثير الجدل حالياً وينتظر الأمبودسمان الإستوني مناقشتها، هي حالات الأطفال الذين كان ذووهم يوافقون على ظهورهم في وسائل الإعلام عندما كانوا أطفالاً، ثم يأتي بعضهم حينما يصل إلى سن البلوغ ويقول لك: "حسناً، أريد حذف هذا الفيديو الذي ظهرت فيه عندما كنت طفلاً، لأنني غير موافق على نشره".

هل تبدو مثل هذه الأسئلة بالنسبة لنا بمثابة الحديث في قضية نافلة؟

على العكس تماماً، فإن الوصول لمناقشة هذه القضايا التفصيلية، هو استمرار لترسيخ تقاليد ثابتة انتهى المجتمع - على الأقل الإعلامي منه- من مناقشتها، وباتت مسلمات، ثم وصل بعدها لمناقشة هذه القضايا. إذ لا يمكنك أن تناقش قضية مثل هذه وأنت "تقوّل" الشخص ما لم يقل أثناء المقابلة، وتستنتج من حديثه ما لم يقصده، وتستخدم تعبير "الفساد" حينما يكون ما حدث "مخالفة" بسيطة، أو لفظ "احتيال" حينما يكون ما حدث هو مجرد "خطأ". وأذكر هنا مثالاً يندر أن نجده في منطقتنا العربية، لكنني أذكره لأنه من الحالات النادرة التي عايشتها وأعتز بذكرها كنموذج يحتذى. حينما قام أحد الزملاء الصحفيين في إحدى الدول العربية بالتشاور معي ومع محامين وخبراء إعلاميين حول الكلمة المناسبة التي يمكنه استخدامها لوصف بعض النواب الذين كشف في تحقيق صحفي قام به أنهم سجلوا شركاتهم بأسماء زوجاتهم أو أبنائهم لكي لا يدينهم القانون بامتلاك شركات تحصل على صفقات حكومية أثناء ولايتهم البرلمانية. ماذا يمكن أن تسمي ذلك؟ إن سميته احتيالاً فأنت مطالب بتأكيد صفة "الاحتيال" وفقاً لتعريفها في قانون العقوبات. لقد وقع الاختيار على كلمة "التفاف على القانون"، وعلى الرغم من أن الكلمة كانت أقل وقعاً وضجة من كلمة "احتيال" أو "فساد" لكن التحقيق الصحفي كان له وقع أكبر، ولم يجد أي من المتهمين ثغرة لمقاضاة الصحفي، ونجح التحقيق الصحفي في تطبيق القاعدة الأقوى في عالم الصحافة الاستقصائية "Let Facts Talk" أي "دع الحقائق تتكلم".

في منطقتنا، حيث لا تبدو الحريات الإعلامية راسخة قانونياً، لا يمكن أن يرسخها سوى مثل هذه المهنية العالية التي لا رقيب عليها سوى الإعلامي نفسه. فعندما يكون المقال الصحفي مدروساً من حيث الحقائق والوثائق، ويستخدم بالضبط التعابير التي تثبتها الحقائق التي بين يدي الصحفي، عندها "واثق الخطوة يمشي ملكاً".

برأيكم ما الذي جعل فريق عمل برنامج "Uppdrag Granskning" في التلفزيون السويدي (SVT)، والذي هو أحد أشهر برامج التحقيقات الصحفية في العالم، ويتابعه الملايين إسبوعياً في الدول الاسكندنافية، يقرر نشر "المواد الخام التي اعتمد عليها في كل حلقة على موقعه الإلكتروني، فهو ينشر المقابلات الأصلية كاملة والوثائق كاملة"؟ ما هو السبب الذي جعل فريق عمل هذا البرنامج البالغ عددهم نحو 35 شخصاً، يتفقون على أنهم مستعدون لأن يطلع ملايين الناس بمن فيهم المتهمون والسلطات الرسمية، على النسخ الأصلية من مقابلاتهم ووثائقهم "قبل المونتاج" وقبل أن يتم اقتطاع الاقتباسات منها؟ الجواب كما لخصه لي رئيس تحرير هذا البرنامج نيلس هانسن بكلمة واحدة: "الثقة". إنهم يثقون بما يفعلونه، ولا يخافون من أن يطلع عموم الناس بمن فيهم الأشخاص الذين تدينهم تحقيقات البرنامج ومحاموهم على المواد الخام التي اقتبسوا منها خلاصة التحقيق. أنهم ببساطة متأكدون أنهم نقلوا الاقتباسات بدقة، ولم يُخرجوا أياً منها من سياقه، وأنهم لخصوا الوثائق بدقة ووضعوها في المكان الصحيح، وأنهم منحوا كل متهم الحق في تقديم رده على ما يُتهم به. وأين يحصل هذا؟ في السويد. نعم، حيث تترسخ حرية الإعلام بأبهى صورها على مستوى العالم، يحتاج الإعلاميون لضمان استمرار هذا الحق المكتسب بمزيد من ترسيخ التقاليد المهنية والمعايير الأخلاقية.