قيل لك إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في كل شيء. وقيل لك إنك بحاجة إلى الاستثمار فيه. لكن أحداً لم يخبرك بكيفية القيام بذلك. ابدأ من هنا، لتتعرف على حقيقة الذكاء الاصطناعي.

مجالات عمل الذكاء الاصطناعي

ما يستطيع الذكاء الاصطناعي وما لا يستطيع إنجازه لمؤسستك.

إريك برينجولفسون، وأندرو مكافي

لأكثر من 250 سنة، كانت الابتكارات التقنية هي المحفزات الأساسية للنمو الاقتصادي. وأهم هذه الابتكارات ما يدعوه خبراء الاقتصاد تقنيات الأغراض العامة، وهي تلك الفئة التي يندرج أسفلها المحرك البخاري، والكهرباء، ومحرك الاحتراق الداخلي. وكان لكل منها دور في تحفيز ظهور موجات من الابتكارات التكميلية لهذه التقنية، والفرص المكملة لها. على سبيل المثال، نتج عن ظهور محرك الاحتراق الداخلي صناعة السيارات، والشاحنات، والطائرات، والمناشير الكهربائية، وماكينات جز الحشائش، فضلاً عن متاجر التجزئة الكبرى ومراكز التسوق والمخازن المشتركة وسلاسل التوريد الجديدة، والضواحي أيضاً لو فكرت في الأمر بمزيد من العمق. وقد وجدت الشركات على اختلاف أطيافها مثل وول مارت، ويو بي إس (UPS)، وأوبر، سبلاً لتعزيز التقنية بهدف خلق نماذج عمل جديدة مجزية.

ولعل أهم تقنية للأغراض العامة في عصرنا الحالي هي الذكاء الاصطناعي، خاصة تعلم الآلة؛ ويقصد بها قدرة الآلة على مواصلة تطوير أدائها دون الحاجة إلى بشر يشرحون كيفية إنجاز جميع المهام التي تكلف بها بالضبط أو بمعنى آخر عملية تعليم الآلة كيفية إجراء تنبؤات دقيقة وحدها من خلال تغذيتها بالبيانات. وخلال السنوات القليلة الماضية، بات تعلم الآلة أكثر فعالية، وأكثر إتاحة على نطاق أوسع. إذ يمكننا الآن بناء نظم تستطيع تعلم كيفية أداء المهام من تلقاء نفسها.

وتُعد هده التقنية حدثاً جللاً، لسببين: أولهما أننا نحن البشر نعلم أكثر مما نستطيع أن نفصح عنه. فلا يمكننا تفسير كيفية قيامنا بالكثير من الأمور، بدايةً من التعرف على الوجوه، وانتهاءً بالقيام بحركة ذكية في اللعبة الاستراتيجية الآسيوية "جو" (Go). وقبل ظهور تقنية تعلم الآلة، كان هذا العجز في تفسير كيفية حدوث هذه الأمور، يعني عجزنا عن أتمتة العديد من المهام. أما الآن، وبوجود هذه التقنية، فنحنن نستطيع فعل ذلك.

والسبب الثاني وراء الأهمية الجليلة لتقنية التعليم الآلي، هو أن نظم تعلم الآلة تكون بارعة حقاً في التعلم. إذ تستطيع الوصول إلى أداء أشبه بالبشر الفائقين في قطاع عريض من الأنشطة، بما في ذلك الكشف عن الاحتيال، وتشخيص الأمراض. وجاري الآن تعميم هؤلاء المتعلمين الرقميين البارعين في شتى جوانب الاقتصاد، والذين سيكون أثرهم عميقاً.

وفي ميدان الأعمال تحديداً، من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي أثر ثوري على مستوى التقنيات السابقة للأغراض العامة. ورغم أن الذكاء الاصطناعي قيد الاستخدام بالفعل في آلاف الشركات حول العالم، إلا أن غالبية الفرص الكبرى المتعلقة به لم تُستغل بعد. ستتضاعف آثار الذكاء الاصطناعي في العقد القادم، بينما تُحدث قطاعات الصناعة والتجزئة والنقل والمواصلات والشؤون المالية والرعاية الصحية والقانون والإعلان والتأمين والترفيه والتعليم، وكل صناعة أخرى تقريباً، تحولاً في عملياتها الأساسية ونماذج عملها، للاستفادة من تقنية تعلم الآلة. فيما يتمثل عنق الزجاجة الآن في الإدارة، والتنفيذ، واستخدام الخيال في قطاع الأعمال.

رغم أن الذكاء الاصطناعي قيد الاستخدام في آلاف الشركات حول العالم، فإن غالبية الفرص العظيمة في هذا المضمار لم يتم استغلالها بعد.

لكن الذكاء الاصطناعي، شأنه شأن غيره الكثير من التقنيات، خلق العديد من التوقعات والآمال غير الواقعية. فنرى خطط أعمال تعج بالكثير من الإشارات إلى تقنية تعلم الآلة والشبكات العصبية وغيرها من أشكال التقنية، ولكن ذلك لا يحدث في الواقع. فعلى سبيل المثال، وصف موقع من مواقع التعارف بأنه ببساطة "يدار بالذكاء الاصطناعي" لا يجعله أكثر فعالية مما هو عليه، لكنه قد يساعد على جذب المزيد من التمويل. وستخوض هذه المقالة، في خضم الصخب المدوي، لتوصيف الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته العملية، وكذلك عوائق تبنيه.

اقرأ أيضاً: طريقة أفضل لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي

ما الذي يستطيع الذكاء الاصطناعي إنجازه اليوم؟

أطلق أستاذ الرياضيات في "كلية دارتموث" الأميركية، جون مكارثي، مصطلح الذكاء الاصطناعي عام 1955، وبعدها بنحو عام، نظم مؤتمراً حول الموضوع. ومنذ ذلك الحين، أتاح هذا المجال الفرصة لظهور ما يتجاوز نصيبه من المزاعم والوعود المذهلة، وربما يرجع ذلك نوعاً ما إلى اسمه المثير والمحمَّل بالإيحاءات. في عام 1957، تنبأ الخبير الاقتصادي، هربرت سيمون، أن الحواسيب ستهزم البشر في لعبة الشطرنج في غضون 10 سنوات. واستغرق الأمر فعلياً 40 سنة. وفي عام 1967، قال الخبير بالعلوم الإدراكية والمعرفية مارفن مينسكي: "في غضون جيل كامل، سنكون قد وجدنا حلاً لإشكالية ابتكار "ذكاء اصطناعي" إلى حد كبير". لقد كان سيمون ومينسكي مفكريّن عملاقين، ومع ذلك أخطآ خطأً جسيماً. لذا، من المفهوم أن يتم استقبال المزاعم الكبرى المتعلقة بالطفرات المستقبلية بقدر من الشك والريبة.

ولتكن البداية باستكشاف ما ينجزه الذكاء الاصطناعي بالفعل، ووتيرة تطوره. لقد حدثت الطفرات الأكبر على الإطلاق في مجالين واسعين: الإدراك الحسي والإدراك المعرفي. في المجال الأول، حدثت بعض أكثر الطفرات عمليةً فيما يتعلق بالكلام. ورغم أن التعرف على الأصوات ما زال أبعد ما يكون عن الكمال، غير أن ملايين البشر يستخدمون هذه التقنية الآن؛ مثل "سيري" (Siri)، و"أليكسا" (Alexa)، ومساعد جوجل. بل إن النص الذي تطالعه الآن قد أُملي أصلاً على حاسوب، وكُتب بقدرٍ كافٍ من الدقة بغية جعله أسرع من الكتابة التقليدية. ولقد كشفت دراسة أجراها أستاذ علوم الحاسب في "جامعة ستانفورد"، جيمس لانداي، وزملاؤه، عن أن التعرف على الكلام أصبح الآن أسرع بثلاثة أضعاف، في المتوسط، عند الكتابة على هاتف خليوي. ومعدل الخطأ الذي كان في فترة من الفترات 8.5% انخفض الآن إلى 4.9%. والمدهش أن هذا التحسن الكبير لم يحدث على مدار السنوات العشر الماضية، وإنما حدث منذ صيف عام 2016 فقط لا أكثر.

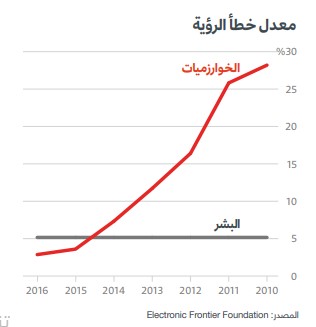

كما تحسنت تقنية التعرف على الصور أيضاً إلى حد كبير. ولعلك لاحظت عزيزي القارئ أن فيسبوك وغيره من التطبيقات تتعرف الآن على الكثير من وجوه أصدقائك في الصور المنشورة، وتحثك على الإشارة إليهم بأسمائهم. بل وأن ثمة تطبيقاً عبر هاتفك الذكي يستطيع التعرف على أي طائر في البرية تقريباً من خلال صوره. وأضحى التعرف على الصور يحل حتى محل بطاقات الهوية في المقار الرئيسة للمؤسسات. وفي السابق، كانت نظم الرؤية، كتلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة، تقترف خطأً واحداً عند تعرفها على أحد المشاة، بواقع مرة واحدة كل 30 إطار (ويُذكر أن كاميرات تلك النظم تسجل حوالي 30 إطاراً في الثانية)، أما الآن فهي تقترف حتى أقل من خطأ واحد في كل 30 مليون إطار. كما تراجع معدل الخطأ في التعرف على الصور من قاعدة بيانات كبيرة تعرف باسم (ImageNet)، وهي تحوي ملايين الصور الفوتوغرافية لصور شائعة أو مبهمة أو غريبة بالكلية، من أكثر من 30% عام 2010 إلى حوالي 4% عام 2016 لأفضل النظم. (راجع القسم المعنون "جرو أم كعكة مافِن؟").

جرو أم كعكة مافِن؟ التطور في التعرف على الصور

لقد تسارعت وتيرة التحسن بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تبني نهج جديد يستند إلى شبكات عصبية ضخمة جداً أو "عميقة". ورغم أن نهج تعلم الآلة لنظم الرؤية مازال أبعد ما يكون عن الكمال والمثالية هو الآخر، ولكن، حتى البشر يجدون صعوبة ومشقة في التعرف على وجوه الجراء بسرعة، أو – الأمر الأكثر إحراجاً – يرون وجوههم جذابة وهي ليست كذلك في واقع الأمر.

أما المجال الثاني الذي شهد طفرة في استخدام تعلم الآلة، هو الإدراك المعرفي وحل المشكلات. فقد هزمت الآلات بالفعل ألمع لاعبي لعبة "جو" (Go) من البشر، وهي الإنجازات التي تنبأ الخبراء أن تحقيقها سيستغرق عقداً آخر. ولقد استخدم فريق "ديب مايند تكنولوجيز" (DeepMind) التابع لشركة جوجل، نظم تعلم الآلة، لتحسين كفاءة التبريد في مراكز البيانات بنسبة تتجاوز 15%، حتى بعد أن حسّنها الخبراء البشر. وتستخدم شركة الأمن السيبراني "ديب إنستنكت" (Deep Instinct)، هذه الكيانات الذكية للكشف عن البرمجيات الضارة، كما تستخدمها شركة "باي بال" (PayPal) للحيلولة دون غسيل الأموال. وثمة نظام يستخدم تقنية شركة "أي بي إم"، ليؤتمت عملية المطالبات المالية في إحدى شركات التأمين في سنغافورة، وثمة نظام آخر من شركة "لوميداتوم" (Lumidatum)، وهي شركة تمتلك منصة لعلم البيانات، يقدم استشارات فورية في حينها لتحسين دعم العملاء. وباتت عشرات الشركات الآن تستخدم تقنية تعلم الآلة كي تقرر أي عمليات التداول في سوق الأوراق المالية ستنفذها، علاوة على المزيد من القرارات الائتمانية التي تتخذ بمساعدة تعلم الآلة. وبدورها توظف شركة أمازون تقنية تعلم الآلة لتحسين مخزونها، والارتقاء بتوصيات المنتجات المقدمة للزبائن. فيما طورت شركة "إنفينايت أناليتكس" (Infinite Analytics) نظاماً لتعلم الآلة للتنبؤ بما إذا كان المستخدم سينقر على إعلان بعينه، مما يحسن وضع الإعلانات الإلكترونية لإحدى شركات السلع الاستهلاكية المُعبأة العالمية، كما طورت نظاماً آخر لتحسين عملية البحث عن الزبائن، والكشف عنهم لدى متجر إلكتروني برازيلي بالتجزئة. ولقد زاد النظام الأول العائد على الاستثمار في الإعلانات ثلاثة أضعاف، بينما حقق الثاني زيادة في الإيرادات السنوية بلغت 125 مليون دولار.

لم تكتفِ نظم تعلم الآلة بأنها حلّت محل الخوارزميات الأقدم في العديد من التطبيقات، وإنما أصبحت الآن أكثر تفوقاً في العديد من المهام التي برع فيها البشر أنفسهم في السابق. ورغم أن هذه النظم أبعد ما تكون عن الكمال والمثالية كما أوضحنا، فإن معدل خطئها – والبالغ حوالي 5% على قاعدة بيانات "ImageNet" - يضاهي أو حتى يفوق مستوى الأداء البشري. وأمسى التعرف على الأصوات أيضاً، حتى في البيئات الصاخبة، يضاهي الأداء البشري تقريباً. ويفتح بلوغ هذا الحد، الباب على مصراعيه، أمام دخول إمكانات جديدة لإحداث تحول في مكان العمل، والاقتصاد. وما عاصرناه في العديد من الشركات يخبرنا أن تفوق نظم الذكاء الاصطناعي الأداء البشري في مهمة بعينها، فمن الأرجح أن تنتشر بسرعة. على سبيل المثال، تستخدم شركتا "أبتونومي" (Aptonomy) المتخصصة في صناعة الطائرات بلا طيار، و"سانبوت" (Sanbot) المتخصصة في صناعة الروبوتات، نظم رؤية محسَنة لأتمتة الكثير من أعمال حراسة الأمن. وتستخدم شركة البرمجيات "أفكتيفا" (Affectiva)، من بين شركات أخرى، تلك النظم للتعرف على مشاعر كالفرح والدهشة والغضب داخل المجموعات المركزة. كما تعتبر شركة "إنليتيك" (Enlitic) واحدة من شركات التعلم العميق الناشئة العديدة التي تستخدم تلك النظم لمسح الصور الطبية بغية المساعدة في تشخيص مرض السرطان.

ورغم أن ما سبق يعد إنجازات مدهشة، غير أن قابلية تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة جداً. على سبيل المثال، أداء تلك النظم على قاعدة بيانات مثل "ImageNet"، حتى رغم ملايين الصور التي تحويها، لا يترجم دائماً إلى نجاح مثيل "في ظروف غير محكومة"، ربما تكون خلالها ظروف الإضاءة، والزوايا، ودقة الصورة، والسياق مختلفة تماماً.

والأهم من ذلك، أنه يمكن أن نبدي دهشتنا من نظام يفهم الكلام الصيني ويترجمه إلى الإنجليزية، لكننا لا نتوقع أن يعرف النظام ذاته معنى حرف صيني بعينه؛ ناهيك عن معرفة أماكن المطاعم في بكين. وبالنسبة للبشر، فإذا أنجز شخص ما مهمة ببراعة، فمن الطبيعي أن نفترض أنه يمتلك البراعة ذاتها فيما يتعلق بالمهام ذات الصلة.

لكن الأمر مختلف مع نظم تعلم الآلة، إذ أنها مدربة على إنجاز مهام محددة، وعادةً معرفتها بتلك المهام لا تُعمم على المهام المشابهة.

ومغالطة أن الفهم المحدود للحاسوب يوحي بفهم أوسع ربما كانت أكبر مصدر للارتباك والحيرة والمزاعم المبالغ فيها حول تطوير الذكاء الاصطناعي. إننا أبعد ما نكون عن الآلات التي تظهر قدراً من الذكاء العام في مجالات متنوعة.

بالأعلى: هذا مايعنيه العمل بالذكاء الاصطناعي. النتائج بشرية وليست بشرية. ويمكن تمييزها، لكنها غير متوقعة في الوقت ذاته. أهي بديعة، أم مرعبة، أم ممتعة؟

فهم تعلم الآلة

أهم ما يتعين فهمه بخصوص تعلم الآلة هو أنه يمثل نهجاً مختلفاً جوهرياً تجاه إنشاء البرمجيات: فالآلة تتعلم من الأمثلة بدلاً من برمجتها صراحةً سعياً لتحقيق نتيجة محددة. وهذا انفصال مهم عن الممارسة السابقة. فطوال الجزء الأكبر من الخمسين عام الماضية، ركزت الطفرات في تقنية المعلومات وتطبيقاتها على "تشفير" المعرفة والإجراءات الحالية، وتضمينها في الآلات. وحقيقة الأمر أن مصطلح "تشفير" يدلل على عملية نقل المعرفة المضنية من عقول المبرمجين إلى شكل تستطيع الآلات فهمه وتنفيذه. وهذا النهج تعيبه نقطة ضعف واحدة: إذ أن كثير من المعارف التي نحيط بها علماً هي ضمنية، مما يعني أنه ليس بوسعنا تفسيرها بالكامل. فيكاد يكون من المستحيل أن ندون تعليمات تُمكن شخصاً آخر من تعلم كيفية ركوب دراجة، أو التعرف على وجه صديق.

وبعبارة أخرى، إننا نعرف جميعاً أكثر مما يمكن أن نجزم به أو نفسره. وهذه الحقيقة مهمة للغاية حتى أن لها مسمى: ألا وهو "مفارقة بولاني"، تيمناً بالفيلسوف واسع المعرفة، مايكل بولاني، الذي وصف تلك الظاهرة عام 1964. ولا تقيد مفارقة بولاني ما يمكننا أن نخبر به بعضنا البعض فحسب، لكنها فرضت قيداً جوهرياً على قدرتنا على تزويد الآلات بالذكاء. ولقد قيد ذلك، لفترة طويلة، الأنشطة التي تستطيع الآلات أداؤها بشكل مُجد في الاقتصاد.

ولكن تقنية تعلم الآلة تتغلب على تلك القيود الآن. ففي هذه الموجة الثانية لعصر الآلات الثاني، تتعلم الآلات، التي صنعها البشر، من الأمثلة، وتستخدم الملاحظات المنظمة لحل معضلات مثل مشكلة بولاني الكلاسيكية المتعلقة بالتعرف على الوجوه من تلقاء ذاتها.

أشكال مختلفة لتعلم الآلة

يمتلك الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة أشكالاً مختلفة، غير أن غالبية الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة انحصرت في فئة واحدة: وهي نظم التعلم تحت الإشراف، والتي تُعطى فيها الآلة العديد من الأمثلة لإجابة صحيحة نحو مشكلة محددة. وهذه العملية تكاد تنطوي دوماً على تخطيط من مجموعة من المدخلات، تعرف باسم "س"، إلى مجموعة من المخرجات، تعرف باسم "ص". وعلى سبيل المثال، قد تكون المدخلات عبارة عن صور لحيوانات متعددة، والمخرجات الصحيحة مسميات لتلك الحيوانات: كلب وهرة وحصان. وقد تكون المدخلات أيضاً أشكالاً موجية من تسجيل صوتي، والمخرجات كلمات مثل: "أجل"، و"لا"، و"مرحباً"، و"وداعاً". (راجع الجزء المعنون "نظم التعلم تحت الإشراف").

غالباً ما تستخدم النظم الناجحة مجموعة بيانات تدريبية تحوي آلاف أو حتى ملايين الأمثلة، وكل منها موسوم بالإجابة الصحيحة. ويمكن إطلاق العنان للنظام حينئذ لفحص الأمثلة الجديدة. ولو سار التدريب على خير ما يرام، فسيتنبأ النظام بالإجابات بنسبة دقة عالية.

وتعتمد الخوارزميات، التي كانت سبباً في جزء كبير من هذا النجاح، على نهج يعرف باسم "التعلم العميق"، والذي يستعين بدوره بالشبكات العصبية. وتتمتع خوارزميات التعلم العميق بميزة كبيرة مقارنةً بالأجيال الأسبق من خوارزميات تعلم الآلة، حيث إن بوسعها الاستفادة بشكل أكبر من مجموعات البيانات الأكبر حجماً. فقد كانت خوارزميات النظم القديمة تتحسن بالفعل مع زيادة عدد الأمثلة في البيانات التدريبية، ولكن لمرحلة محددة فقط، وبعدها لم تفضِ البيانات الإضافية إلى تنبؤات أفضل. وبحسب أندرو نغ، أحد عمالقة هذا المجال، أن الأمر مختلف مع الخوارزميات الجديدة، لأن الشبكات العصبية العميقة لا تستقر بهذا النحو نفسه، إذ أن المزيد من البيانات تفضي إلى تنبؤات أفضل تدريجياً. وتصل عدد الأمثلة التي تتدرب على استخدامها بعض النظم الضخمة جداً إلى 36 مليون مثال أو أكثر. وبالطبع يقتضي التعامل مع مجموعات كبيرة جداً من البيانات مضاعفة قوة المعالجة، وهي تفسير لفكرة أن النظم الكبيرة جداً غالباً ما تعمل على حواسيب فائقة أو بنى حوسبية متخصصة.

وبطبيعة الحال، أي موقف تجد فيه لديك كمية كبيرة من البيانات حول السلوك وتحاول فيه التنبؤ بنتيجة ما هو تطبيق محتمل لنظم التعلم تحت الإشراف. إذ يقول جيف ويلك، الذي يرأس قطاع المستهلكين في شركة أمازون، إن نظم التعلم تحت الإشراف حلت إلى حد كبير محل خوارزميات الترشيح التي تعتمد على الذاكرة، وكانت تستخدم لتقديم توصيات مخصصة للزبائن. وفي حالات أخرى، حلت نظم أقوى وأكثر كفاءة تعتمد على تعلم الآلة محل الخوارزميات الكلاسيكية المستغلة في تحديد مستويات المخزون وتحسين سلاسل التوريد. وقد استحدث بنك "جيه بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase)، نظاماً لمراجعة عقود القروض التجارية، وأصبحت الأعمال التي كانت تستغرق 360 ألف ساعة من موظفي القروض يمكن الآن إنجازها في ثوانٍ معدودات. كما يجري الآن استخدام نظم التعلم تحت الإشراف في تشخيص سرطان الجلد. وهذه أمثلة قليلة ليس إلا.

إن تصميم وتنفيذ توافيق جديدة من التقنيات والمهارات البشرية والأصول الرأسمالية تلبية لاحتياجات الزبائن يقتضي شيئاً من الإبداع والتخطيط على نطاق واسع. وهي مهمة لا تبرع فيها الآلات.

بالأسفل: أمعن النظر وسترى العنصر البشري في الخوارزمية. وأمعن النظر أكثر، وسترى الخوارزمية في الذكاء.

إنه لأمر مباشر نسبياً أن نسمي مجموعة من البيانات، ونستخدمها لتدريب متعلم تحت الإشراف؛ ولذلك نجد أن نظم تعلم الآلة تحت الإشراف أكثر شيوعاً من نظم التعلم بلا إشراف، على الأقل إلى الآن. وتسعى نظم التعلم بلا إشراف إلى التعلم من تلقاء ذاتها. فنحن البشر نصنف كمتعلمين بلا إشراف بارعين، حيث نكتسب الجزء الأكبر من معرفتنا عن العالم (مثل كيفية التعرف على الشجر) دون بيانات موسومة، أو حتى بكم محدود منها. لكن من الصعب جداً تطوير نظام تعلم آلة ناجح يعمل بهذه الطريقة.

عندما نتعلم بناء نظم متعلمة بلا إشراف، سينفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانات مثيرة. فمن الممكن أن تفحص تلك الآلات مشكلات معقدة بسبل جديدة لمساعدتنا على الكشف عن أنماط معينة لسنا على دراية بها حالياً، مثل تفشي الأمراض، وتحرك الأسعار عبر مختلف السندات المالية في سوق ما، وسلوكيات شراء الزبائن وغيرها. ولقد دعت تلك الإمكانات يان ليكون، رئيس قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركة فيسبوك والأستاذ في "جامعة نيويورك (إن واي يو)"، إلى تشبيه نظم التعلم تحت الإشراف بطبقة السكر على الكعك، والتعلم بلا إشراف بالكعكة ذاتها.

وهناك مجال آخر صغير ولكنه نامٍ داخل هذا المجال، يعرف باسم "التعلم المعزز". وهذا النهج مدمج في النظم التي أتقنت ألعاب "الأتاري"، وألعاب الطاولة مثل لعبة "جو" (Go). كما يمكن الاستفادة منها في تحسين استخدام قوة مركز البيانات، وتطوير استراتيجيات المضاربة في سوق الأوراق المالية. وعلى سبيل المثال، تستعين الروبوتات التي صنعتها شركة "كندريد" (Kindred)، بتقنية تعلم الآلة لتحديد أمور لم تصادفها من قبل قط، وفرزها، الأمر الذي سرع عملية "الانتقاء والوضع" في مراكز التوزيع للسلع الاستهلاكية. وفي نظم التعلم المعزز، يحدد المبرمج الوضع الحالي للنظام وهدفه، ويسرد الإجراءات المسموح بها، ويصف عناصر البيئة التي تقيد النتائج لكل واحد من تلك الإجراءات. وباستخدام الإجراءات المسموح بها، يتعين على النظام استنباط كيف يمكن الاقتراب من الهدف قدر الإمكان. وتعمل هذه النظم بكفاءة عندما يكون بوسع البشر تحديد الهدف، ولكن لا تعرف بالضرورة كيفية الوصول إليه. على سبيل المثال، استخدمت شركة مايكروسوفت التعلم المعزز لاختيار عناوين الأخبار لموقع MSN.com بواسطة "مكافأة" النظام بدرجة أعلى عندما ينقر عدد أكبر من الزوار على الرابط. وحاول النظام تحسين درجته استناداً إلى القواعد التي فرضها عليه مصمموه. وهذا بالطبع يعني أن نظام التعلم المعزز سيتحسن بغية الوصول إلى الهدف الذي يجازي عليه صراحةً، ولكنه ليس بالضرورة الهدف الذي تهتم به حقاً (مثل القيمة الدائمة للزبون)، ومن ثم فإن تحديد الهدف بشكل صحيح وبوضوح أمر بالغ الأهمية.

وضع تعلم الآلة موضع التنفيذ

إذا كنت تسعى إلى تطبيق تقنية تعلم الآلة في عملك، فثمة ثلاثة أنباء سارة للمؤسسات الساعية إلى الاستفادة من هذه التقنية حالياً. أولاً، تنتشر مهارات الذكاء الاصطناعي انتشار النار في الهشيم.

وعلى الرغم من أن العالم لا يزال يعاني من نقص عدد علماء البيانات وخبراء تقنية تعلم الآلة، غير أن الطلب عليهما تلبيه الدورات التعليمية الإلكترونية جنباً إلى جنب مع الجامعات. إذ تنجز أفضلها على الإطلاق، بما في ذلك "أوداسيتي" (Udacity) و"كورسيرا" (Coursera) و"فاست.أيه آي" (fast.ai)، ما يتجاوز تدريس مجرد مفاهيم تمهيدية، وإنما تستطيع حقاً تشجيع الطلاب الأذكياء والمتحمسين لدرجة تمكنهم من توظيف لتعلم الآلة على المستوى الصناعي. وتستطيع الشركات المهتمة، استخدام منصات أصحاب المواهب الإلكترونية مثل "أب وورك" (Upwork) و"توب كودر" (Topcoder) و"كاغل" (Kaggle)، للعثور على خبراء بتعلم الآلة ذوي خبرة يمكن التحقق منها، فضلاً عن تدريب موظفيها.

التطور الثاني الذي يعد خبراً ساراً لأصحاب الشركات، هو أن الخوارزميات والأجهزة الضرورية للذكاء الاصطناعي الحديث يمكن شراؤها أو استئجارها بحسب الحاجة. إذ تصنع شركات "جوجل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"سيلز فورس" وغيرها من الشركات بنية تحتية قوية متاحة عبر السحابة الإلكترونية. والمنافسة الحادة بين هؤلاء الشركات المتنافسة تعني أن الشركات التي تود تجربة تعلم الآلة أو توظيفها ستشهد بمرور الوقت المزيد والمزيد من الإمكانات المتاحة بأسعار أقل من أي وقت مضى.

والخبر السار الأخير، وربما كان الخبر الذي لم ينل حقه من التقدير، هو أنك ربما لن تحتاج إلى هذا الكم الكبير من البيانات للشروع في استغلال تعلم الآلة استغلالاً مثمراً. بيد أن أداء غالبية نظم تعلم الآلة يتحسن مع تزويدها ببيانات أكثر تعمل بها، وبالتالي يبدو من المنطقي أن نستنتج إلى أن الشركة التي تمتلك أغلب البيانات ستفوز بهذا السباق. وقد يصح ذلك لو كان المقصود بـ"الفوز" هو "السيطرة على السوق العالمية لتطبيق وحيد مثل الاستهداف الدعائي أو التعرف على الكلام". لكن، إذا كان النجاح يعني تحسين الأداء بقدر كبير، فالقدر الكافي من البيانات غالباً ما يسهل الحصول عليه بسهولة مذهلة.

وعلى الرغم من أن جميع مخاطر الذكاء الاصطناعي واقعية جداً، فالمعيار المناسب ليس الكمال وإنما البديل الأفضل المتاح.

على سبيل المثال، لاحظ سيباستيان ثرون، أحد مؤسسي موقع "يوداسيتي"، أن بعض مندوبي مبيعاته أكفأ من البعض الآخر في الرد على الاستفسارات الواردة في غرفة الدردشة. وأدرك ثرون وطالب الدراسات العليا لديه زيد إنعام، أن سجلات غرفة الدردشة الخاصة بهم كانت أصلاً عبارة عن مجموعة من البيانات التدريبية المصنفة، وهو ما يحتاج إليه نظام التعلم تحت الإشراف بالضبط. وتم تصنيف التفاعلات التي نتج عنها مبيعات بالناجحة، بينما صُنف ما عدا ذلك بالمُخفقة. واستخدم زيد هذه البيانات للتنبؤ بالإجابات التي من الأرجح أن يدلي بها مندوبو المبيعات الناجحون رداً على مجموعة شائعة جداً من الاستفسارات المحددة. ومن ثم شارك مندوبي المبيعات الآخرين تلك التنبؤات لحثهم على تحقيق أداء أفضل. وبعد 1,000 دورة تدريبية، زادت كفاءة مندوبي المبيعات بنسبة 54%، وتمكنوا من تقديم خدماتهم إلى ضِعف عدد الزبائن الذين خدموهم من قبل في المرة الواحدة.

وتتبنى شركة "وورك فيوجن" (WorkFusion) الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نهجاً مثيلاً. فهي تتعاون مع الشركات للوصول إلى مستويات أعلى من أتمتة عمليات مكتب المساندة والدعم، كسداد الفواتير الدولية، وتسوية المعاملات التجارية الضخمة بين المؤسسات المالية. ويرجع سبب عدم أتمتة هذه العمليات إلى الآن إلى أنها معقدة؛ فالمعلومات وثيقة الصلة لا تُعرض دائماً بالطريقة نفسها كل مرة (فمثلاً كيف نعرف أي عملة يتحدثون عنها؟)، إذ يقتضي الأمر درجة ما من التفسير والحكم على الأمور. وما تقوم به برمجيات شركة "وورك فيوجن" هو مراقبة الأمور من وراء الكواليس أثناء مزاولة الناس أعمالهم، وتستغل أفعالهم كبيانات تدريبية لمهمة التصنيف المعرفية. (فمثلاً تدون أن هذه الفاتورة بالدولار. وهذه بالين الياباني. وهذه باليورو...). وما أن يتمتع النظام بثقة كافية بتصنيفاته، سيضطلع بالعملية بأسرها.

وتقود تقنية تعلم الآلة عجلة التغيير على ثلاثة مستويات: المهام والمهن، وعمليات تسيير الأعمال، ونماذج العمل. ومثال على عملية التغيير الذي أحدثته التقنية بالنسبة للمهام والمهن هو استخدام نظم الرؤية الآلية لتحديد الخلايا السرطانية المحتملة، وهو الأمر الذي يفسح المجال لأخصائيي الأشعة بالتركيز على حالات حرجة بحق، والتواصل مع المرضى والتنسيق مع الأطباء الآخرين. فيما يبرز كمثال على التغيير الذي طرأ على العملية نفسها، إعادة ابتكار أسلوب سير عمل مراكز تلبية الطلبات التابعة لشركة أمازون وتخطيطها بعد استحداث الروبوتات وخوارزميات التحسين المعتمدة على تعلم الآلة. وبالمثل، تحتاج نماذج العمل إلى إعادة نظر حتى تستغل نظم تعلم الآلة، والتي يمكنها التوصية بالموسيقى والأفلام بذكاء وبطريقة مخصصة. وبدلاً من بيع أغانٍ بشكل انتقائي على أساس اختيارات المستهلك، فقد يقدم النموذج الأفضل اشتراكاً لمحطة مخصصة تنبأت بالموسيقى التي تروق لزبون بعينه وشغلتها، حتى لو لم يسمع بها المرء من قبل قط.

لاحظ أنه من النادر أن تحل نظم تعلم الآلة تحل محل المستويات الثلاثة السابقة سواء الوظيفة، أو العملية، أو نموذج العمل بالكامل. فهي غالباً ما تتمم الأنشطة البشرية، الأمر الذي يجعل عملها أعظم قيمة من أي وقت مضى. فالقاعدة الأكثر فعالية للتقسيم الجديد للعمل، لو كانت هناك قاعدة أصلاً، نادراً ما تنص على "تكليف الآلة بجميع المهام". وإنما لو كان الاستكمال الناجح لعملية ما يتطلب 10 خطوات، فمن الممكن أتمتة واحدة أو اثنتين منها، بينما تصبح بقيتها أعظم قيمة لدى البشر في أدائهم إياها. على سبيل المثال، لم يحاول نظام دعم المبيعات الخاص بغرفة الدردشة لموقع "يوداسيتي" أن يبني روبوتاً بوسعه الهيمنة على جميع المحادثات، وإنما أسدى النصح لمندوبي المبيعات البشر فيما يتعلق بكيفية تحسين أداءهم. وظل البشر في موقع المسؤولية، لكنهم باتوا أكثر كفاءة وفعالية بمراحل. وهذا النهج عادةً أعظم جدوى بكثير من محاولة تصميم الآلات القادرة على إنجاز كل شيء ينجزه البشر. وهو عادةً ما يفضي إلى عمل أفضل وأكثر إشباعاً للأشخاص المعنيين، ويؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة أفضل للعملاء. ويتطلب تصميم وتنفيذ توافيق جديدة تجمع بين التقنيات، والمهارات البشرية، والأصول الرأسمالية، تلبي احتياجات العملاء، شيئاً من الإبداع والتخطيط على نطاق واسع. وهي مهمة لا تبرع فيها الآلات. مما يجعل ريادة الأعمال أو إدارتها واحدة من أكثر وظائف المجتمع إشباعاً في عصر تعلم الآلة.

المخاطر والقيود

تجلب الموجة الثانية لعصر الآلات الثاني في طياتها مخاطر جديدة. وتحديداً، أن نظم تعلم الآلة غالباً لديها "قابلية تفسير" متدنية، مما يعني أن البشر يجدون صعوبة في فهم كيفية توصل تلك النظم إلى قراراتها. قد تملك الشبكات العصبية العميقة الملايين من العلاقات التي تساهم كل واحدة منها بقدر طفيف في القرار النهائي. ونتيجة لذلك، تميل تنبؤات هذه النظم إلى الاستعصاء على التفسير البسيط الواضح. وعلى العكس من البشر، لم تصبح الآلات - بعد - بارعة في رواية القصص. فليس بوسعها دوماً تقديم أساس منطقي يفسر قبول متقدم بعينه لوظيفة ورفض آخر، أو سبب التوصية بدواء محدد. ومن المفارقة، حتى بعد أن بدأنا نتغلب على مفارقة بولاني، أننا نواجه نسخة معكوسة نوعاً ما: ألا وهي أن الآلات تعرف أكثر مما يمكنها أن تطلعنا عليه.

وينتج عن ذلك ثلاثة مخاطر. أولها أن الآلات ربما تمتلك تحيزات خفية، لم يمنحها إياها المصمم عن قصد، وإنما استخلصتها الآلات بنفسها من البيانات المقدمة لتدريب النظام. على سبيل المثال، لو عرف النظام أي متقدم للوظيفة يتعين عليه قبوله للمقابلة الشخصية باستخدام مجموعة بيانات لقرارات اتخذها مسؤولو توظيف بشر في الماضي، فقد تتعلم بلا قصد أن تؤيد تحيزاتهم العنصرية أو تلك الخاصة بالنوع أو العرقية أو غير ذلك من التحيزات. فضلاً عن ذلك، قد لا تظهر هذه التحيزات كقاعدة صريحة، وإنما قد تظهر في التفاعلات الدقيقة بين آلاف العوامل المزمع بحثها.

ثمة عامل خطر آخر يتمثل في أن نظم الشبكات العصبية، على النقيض من النظم التقليدية المبنية استناداً إلى قواعد المنطق الواضحة، تتعامل مع الحقائق الإحصائية لا الحقائق الحرفية. الأمر الذي يمكن أن يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إثبات أن النظام سيعمل بكفاءة في جميع الحالات بما لا يدع مجالاً للشك، خاصةً في المواقف التي لم يتم تمثيلها في البيانات التدريبية. وبالطبع سيكون خطر عدم القدرة على الثقة والتحقق من كفاءة النظام مصدراً للقلق، خاصة في التطبيقات ذات المهام الحساسة، كالتحكم في محطة طاقة نووية أو متى اقتضى الأمر اتخاذ قرارات تتعلق بالحياة أو الموت.

ويتمثل الخطر الثالث في أنه عندما يرتكب نظام تعلم الآلة أخطاءً، وهو ما سيحدث حتماً، قد يكون من الصعب تشخيص الخطأ بالضبط وتصحيحه. فالبنية التحتية التي أفضت إلى الحل يمكن أن تكون معقدة بشكل يفوق الخيال، وقد يكون الحل غير مثالي بالمرة لو تغيرت الظروف التي تدرب النظام تحت مظلتها.

وعلى الرغم من أن هذه المخاطر واقعية جداً، فالمعيار المناسب ليس الكمال، وإنما البديل الأمثل المتاح. على أي حال، فنحن البشر أيضاً لدينا تحيزاتنا، ونجد صعوبة في تفسير كيفية توصلنا لقرار محدد بصدق وإخلاص، ونقترف أخطاء بالطبع. ولكن ميزة النظم القائمة على الآلات هي أنه يمكن تحسينها بمرور الوقت، وأنها ستقدم إجابات ثابتة عندما تعرض عليها البيانات نفسها.

هل ذلك يعني أنه لا حدود لما يستطيع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إنجازه؟ الإدراك الحسي والإدراك المعرفي يغطيان نطاقاً كبيراً، بدايةً من قيادة السيارات وانتهاءً بالتنبؤ بالمبيعات واتخاذ قرار بشأن الأشخاص المزمع توظيفهم أو ترقيتهم. إننا نؤمن بأن ثمة احتمالات رائعة أن يصل الذكاء الاصطناعي قريباً إلى مستويات أداء البشر الخارقين في غالبية المجالات أو جميعها. إذاً، ما هو الشيء الذي لن يستطيع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إنجازه؟

أحياناً ما يتناهى إلى مسامعنا أن "الذكاء الاصطناعي لن يبرع في تقييم البشر العاطفيين الماكرين المراوغين المتناقضين. فهو متصلب ومتجرد أكثر من أن يستطيع تقييمهم". لكننا لا نتفق مع هذا الرأي. فقد بلغت نظم تعلم الآلة كتلك الموجودة في شركة "أفكتيفا" بالفعل مستوى الأداء البشري بل وتجاوزته فيما يتعلق بتمييزها للحالة الوجدانية للإنسان على أساس نبرة صوته أو تعبيرات وجهه. إن قراءة البشر على نحو صحيح عمل غاية في الدقة والإتقان، لكنه ليس ضرباً من السحر. وإنما يتطلب إدراكاً حسياً وآخر معرفياً؛ وهما الجانبان اللذان يتمتع فيهما الآن تعلم الآلة بالقوة، وتزداد فيهما قوته طوال الوقت.

إذا أردنا خوض النقاش حول قيود الذكاء الاصطناعي، فسيكون من الرائع الاستهلال بملاحظة بابلو بيكاسو عن الحواسيب إذ قال: "لكنها عديمة النفع. فهي لا تستطيع أن تقدم لك سوى الإجابات". لكنها في واقع الأمر أبعد ما تكون عن عدم النفع، وهذا ما أثبتته الانتصارات الأخيرة لتعلم الآلة. ولكن ملاحظة بيكاسو ما زالت تقدم رؤى متعمقة. إذ إن الحواسيب أجهزة للإجابة عن الأسئلة، لا لطرحها. وهذا يعني أن رواد الأعمال والمبتكرين والعلماء والمبدعين وغيرهم من أصناف الناس الذين يتوصلون إلى المشكلة أو الفرصة التي يتعين عليهم التعاطي معها بعد ذلك، أو المجال الجديد الذي يتعين عليهم استكشافه، سيظلون محوريين ولا غنى عنهم.

وبالمثل، ثمة فارق كبير بين تقييم الحالة الذهنية أو الروح المعنوية لشخص ما بشكل سلبي، والعمل بحماس ودأب على تغييرها. إن نظم تعلم الآلة تزداد براعة في الشق الأول، لكنها ما زالت متخلفة عن البشر في الشق الأخير. نحن البشر نوع اجتماعي بشكل متعمق؛ وثمة بشر آخرون، لا آلات، هم أبرع من غيرهم في الاستفادة من النوازع الاجتماعية، كالتعاطف والكبرياء والتضامن والخزي، بهدف الإقناع والتحفيز والإلهام. في عام 2014، أعلن مؤتمر "تيد" (TED) ومؤسسة "جائزة إكس" (XPrize Foundation) عن جائزة لـ "أول ذكاء اصطناعي يظهر على منصة العرض، ويلقي كلمة مؤثرة بما يكفي لنيل تصفيق حار من الجمهور كله". ونحن نشك في أن يفوز أحد بهذه الجائزة في أي وقت قريب.

إننا نعتقد أن أعظم الفرص وأهمها للذكاء البشري في عصر تعلم الآلة ذي القوة الخارقة هذا، تكمن في التلاقي بين مجاليْن: استنباط المشكلات التي يتعين التعاطي معها فيما بعد، وإقناع عدد كبير من الناس بالتعامل معها والموافقة على الحلول. وهذا تعريف متواضع للقيادة التي تزداد أهميتها بكثير في عصر الآلات الثاني.

إن الوضع الراهن المتمثل في تقسيم العمل بين العقول البشرية والآلات يتداعى بسرعة مهولة. فالشركات التي تلتزم به ستجد نفسها في موقع تنافسي ضعيف مقارنةً بمنافسيها الراغبين في استغلال تعلم الآلة – والقادرين على استغلاله – في جميع المواطن المناسبة له، والقادرين على التوصل إلى كيفية دمج إمكاناته بفعالية مع إمكانات البشر.

لقد بدأ بالفعل زمن التغيير البنيوي في عالم الأعمال الناجم عن التقدم التكنولوجي. وكما في حالة طاقة البخار والكهرباء، فإن الوصول إلى التقنيات الجديدة بحد ذاته أو حتى أفضل التقنيات، ليس هو ما يميز الفائزين عن الخاسرين، وإنما يفرق بينهما المبدعون الذين يتحلون بعقول منفتحة بما يكفي لتجاوز الوضع الراهن، وتصور منهجيات مختلفة كلياً ويتصفون ببراعة كافية لوضعها موضع التنفيذ. وربما كان أعظم إرث خلفه تعلم الآلة هو ابتكار جيل جديد من قادة الأعمال.

إن الذكاء الاصطناعي، وخاصة تقنية تعلم الآلة، في رأينا، هو تقنية الأغراض العامة الأهم على الإطلاق في عصرنا الحالي. إذ لن ينعكس أثر هذه الابتكارات على الأعمال والاقتصاد على إسهاماتها المباشرة فقط، وإنما سيتجلى أيضاً في قدرتها على تمكين الابتكارات التكميلية وإلهام الناس بها. لقد أصبحت المنتجات والعمليات الجديدة الآن أمراً ممكناً بفعل نظم الرؤية الأفضل، والتعرف على الكلام، والحل الذكي للمشكلات، وغير ذلك الكثير من القدرات التي يقدمها تعلم الآلة.

ولقد ذهب بعض الخبراء حتى إلى أبعد من ذلك. فقد شبَّه جيل برات، الذي يرأس الآن معهد أبحاث "تويوتا"، الموجة الحالية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالانفجار الكامبري الذي حدث منذ 500 مليون سنة، وأنتج تنوعاً هائلاً في أشكال الحياة الجديدة. وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فواحدة من القدرات الرئيسة الجديدة آنذاك كانت الرؤية. فعندما اكتسبت الحيوانات أول مرة القدرة على الإبصار، استطاعت أن تستكشف البيئة المحيطة بها بقدر أكبر بكثير من الفعالية، مما شجع على زيادة هائلة في عدد الأجناس، الضواري منها والفرائس، وفي نطاق المكامن (الكوات) الإيكولوجية التي مُلأت عن آخرها. واليوم أيضاً نتوقع أن نشهد تنوعاً في المنتجات والخدمات والعمليات والأشكال المؤسسية الجديدة، وكذلك نتوقع أن نشهد عدداً كبيراً من حالات الانقراض. وستكون هناك بالتأكيد بعض الإخفاقات الغريبة إلى جوار الإنجازات غير المتوقعة.

وعلى الرغم من أنه من الصعب التنبؤ بالضبط بأي الشركات التي ستبسط نفوذها في البيئة الجديدة، فثمة مبدأ عام واضح: الشركات والمسؤولون التنفيذيون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف سيُكتب لهم النجاح. فالمؤسسات القادرة على استشعار الفرص والاستجابة لها بسرعة ستغتنم الفرصة في المشهد المهيأ بالذكاء الاصطناعي. وعليه، فالاستراتيجية الناجحة هي الاستعداد للتجريب والتعلم بسرعة. ولو لم يزد المدراد من عدد التجارب في مجال تعلم الآلة، فهذا يعني أنهم لا يؤدون وظيفتهم كما ينبغي. وفي النهاية، لن يحل الذكاء الاصطناعي، على مدار العقد التالي، محل المدراء البشر، غير أن المدراء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي سيحلون محل أولئك الذين لا يستغلونه.

مقالة

ما الذي يدفع عجلة انتشار تعلم الآلة؟

ثلاثة عوامل تجعل اللحظة الراهنة لحظة الذكاء الاصطناعي

إريك برينجولفسون، وأندرو مكافي

خرجت نظم تعلم الآلة، أحد ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى النور منذ الخمسينيات. وعلى الرغم من ذلك فقد شهد العصر الحالي طفرات فجأة في العديد من المجالات المختلفة... فلماذا الآن تحديداً تظهر حقيقة الذكاء الاصطناعي؟ قبل الإجابة عن السؤال، لا بد أن تعرف أن هناك ثلاثة عوامل مؤثرة في هذا السياق وهي: البيانات المتزايدة على نحو هائل، والخوارزميات المحسنة إلى حد كبير، وعتاد الحاسوب الأقوى بمراحل. وعلى مدار العقدين الماضيين (ووفقاً لطبيعة التطبيق)، زادت وفرة البيانات 1,000 مرة تقريباً عما سبق، وتحسنت الخوارزميات الأساسية ما بين 10 أضعاف إلى 100 ضِعف ما كانت عليه، وتطورت سرعة عتاد الحواسيب 100 مرة على الأقل. ووفقاً لتوماسو بوغيو، من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)"، فإن هذه العوامل الثلاث بوسعها أن تمتزج معاً لخلق تحسينات تصل إلى مليون ضعف بحد أقصى في تطبيقات مثل نظم الرؤية للكشف عن المارة، والتي تستخدم في السيارات ذاتية القيادة.

ثلاثة عوامل أدت إلى تطور الذكاء الاصطناعي

وبما أن هذه العوامل ترتبط بالطفرات التي أحدثتها نظم تعلم الآلة في عدد من المجالات، لنلق نظرة على كل عامل منهم على حدة.

1-البيانات

ظلت أقراص الموسيقى المدمجة، وأقراص الأفلام الرقمية، وصفحات الويب تضيف إلى المخزون العالمي للمعلومات المشفرة رقمياً لعقود. ولكن على مدار السنوات الأخيرة الماضية تضاعف معدل تلك الإضافة للمخزون. إذ تمتزج الإشارات الصادرة من أجهزة الاستشعار في الهواتف الذكية، والمعدات الصناعية، والصور الرقمية، ومقاطع الفيديو، وطوفان عالمي لا يتوقف من وسائل التواصل الاجتماعي، والكثير من المصادر الأخرى، لتنتقل بنا إلى عصر غير مسبوق بالمرة لوفرة البيانات. فقد أضيفت 90% من البيانات الرقمية الموجودة اليوم في العالم خلال العامين الماضيين وحدهما. ووفقاً لما تعدنا به تقنية إنترنت الأشياء المزدهرة بتوصيل مليارات من الأجهزة المتصلة وتدفقات بياناتها، فمن المؤكد أنه ستتوافر لدينا بيانات رقمية أكثر وأكثر في العقد المقبل.

2-الخوارزميات

إن التدفق الغزير في البيانات أمر في غاية الأهمية، ليس فقط لأنه يجعل الخوارزميات الحالية أكثر فعالية، ولكن لأنه يشجع أيضاً على تطوير خوارزميات أفضل، ويدعمها، ويجعلها أسرع. إن الخوارزميات، والأساليب التي تهيمن بها الآن على هذا التخصص – كالتعلم العميق على يد مشرف والتعلم المعزز – تشترك في خاصية أساسية محورية، وهي أن نتائجها تتحسن كلما زاد حجم البيانات التدريبية التي تمنح لها. ويستقر أداء الخوارزمية عادةً عند مرحلة ما، وبعدها لا يكون لضخ بيانات جديدة فيها إلا أثر محدود أو لا يكون له أثر قط. ولكن، لا يبدو أن هذا هو حال كثير من الخوارزميات المُستخدمة على نطاق واسع اليوم. وفي الوقت ذاته، ثمة خوارزميات جديدة تحول التعلم من تطبيق إلى آخر، مما يجعل التعلم من عدد أقل فأقل من الأمثلة ممكناً.

3-عتاد الحاسوب

احتفي عام 2015 بالذكرى الخمسين لقانون مور؛ ومفاده أن قدرة الدائرة المدمجة تتضاعف كل 18 إلى 24 شهراً، وكان حينها لا يزال القانون سارياً بقوة. وعلق البعض مؤخراً قائلين إن حدود الفيزياء ستعترض طريق هذا القانون، ومن ثم سيتباطأ خلال السنوات المقبلة. وحقيقة الأمر أن السرعة الميقاتية للمعالجات الدقيقة القياسية قد استقرت عند مستوى معين. ولكن، بمحض الصدفة البحتة، اتضح أن هناك نوعاً وثيق الصلة لرقائق الحاسوب، يعرف باسم وحدة معالجة الرسوميات أو "GPU"، قد أصبح في غاية الفعالية عند تطبيقه على أنواع الحسابات الضرورية للشبكات العصبية. والواقع أن السرعات البالغة 10 أضعاف ليست نادرة عند نقل الشبكات العصبية من وحدات المعالجة المركزية التقليدية إلى وحدات معالجة الرسوميات. لقد تطورت وحدات معالجة الرسوميات في بداية الأمر لعرض رسوميات بسرعة لتطبيقات مثل ألعاب الحاسوب، الأمر الذي ضمن وفورات الإنتاج الكبير، وخفض تكلفة الوحدة. غير أن عدداً متزايداً منها الآن يستخدم للشبكات العصبية. وبينما أمست تطبيقات الشبكات العصبية أكثر شيوعاً، طور كثير من الشركات رقائق متخصصة ومحسنة لهذا التطبيق، بما في ذلك وحدة المعالجة الوترية أو "TPU" لشركة "جوجل". وأوضح شين ليج، أحد مؤسسي شركة "ديب مايند" (DeepMind) التابعة لشركة "جوجل"، أن مهمة التدريب التي تستغرق يوماً واحداً على جهاز يعمل بوحدة معالجة وترية كان من الممكن أن تستغرق ربع مليون سنة على معالج إنتل طراز 80486 الذي أطلق عام 1990. ومن الممكن أن يحقق ذلك تحسناً بواقع 10 أضعاف أخرى تقريباً.

وتمتلك التحسينات والتطورات في كل من العوامل الثلاثة أثراً تآزرياً على بعضها بعضاً، إذ يؤثر التطوّر في عامل معين بشكل إيجابي في كلا العاملين الآخرين. على سبيل المثال، فإن الحاسوب الأفضل يجعل من الأسهل على المهندسين اختبار وتطوير خوارزميات أفضل، وبالطبع تمكن الآلات من معالجة مجموعات بيانات أكبر بكثير في مدة زمنية معقولة. وبعض التطبيقات الجاري إيجاد حلول لها اليوم – كتحويل موجات الصوت من كلام إلى نص مفهوم – كان من الممكن أن تستغرق حرفياً عدة قرون لتشغيلها على عتاد قديم يرجع إلى التسعينيات. وتشجع قصص النجاح لهذه العوامل الثلاثة المزيد من الباحثين اللامعين على خوض غمار هذا المجال، وتحث المزيد من المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين على تمويل المزيد من الأعمال.

وثمة تقنيتان إضافيتان تضاعفان أوجه التآزر هذه بقدر أكبر وهما: الاتصال الشبكي العالمي، والسحابة الإلكترونية. إذ تستطيع شبكة الإنترنت، عن طريق الأجهزة المتنقلة الآن، توصيل تقنيات رقمية إلى أي مكان على ظهر الكوكب تقريباً، فتوصل بذلك بين مليارات العملاء المحتملين والطفرات في مجال الذكاء الاصطناعي. فكر مثلاً في المساعِدات الذكية التي ربما تستخدمها بالفعل على هاتفك الذكي، وقواعد المعرفة الرقمية التي تشاطرها الشركات الآن عالمياً، ونظم التعهيد الجماعي - مثل موقع ويكيبيديا وموقع كاغل (Kaggle) – التي يُعد مستخدموها والمساهمون فيها أشخاصاً أذكياء خارج مؤسستك.

ولعل الأهم من ذلك إمكانات الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوت القائمين على السحابة الإلكترونية فيما يختص بتسريع التعلم والانتشار. فعلى سبيل المثال، لننظر إلى روبوت في موقع واحد يعاني في التعامل مع مهمة ما، كالتعرف على جسم ما. فبمجرد أن يتقن الروبوت تلك المهمة، سيكون قادراً على رفع هذه المعرفة على السحابة ومشاركتها مع غيره من الروبوتات التي تستخدم بدورها نظام التمثيل المعرفي المتوافق (ويُذكر أن شركة "ريثينك روبوتيكس" (Rethink Robotics) تعكف على العمل على منصة مثيلة). وبهذه الطريقة، تستطيع الروبوتات التي تعمل بشكل مستقل أن تجمع المعلومات بفعالية من المئات والآلاف ومن ثم ملايين الأعين والآذان في نهاية المطاف. وبالمزج ما بين معلوماتها في نظام واحد، تستطيع الروبوتات أن تتعلم بسرعة أكبر بمراحل، وتشاطر رؤاها الثاقبة بشكل فوري تقريباً.

مقالة

داخل ورشة الذكاء الاصطناعي لفيسبوك

أصبح تعلم الآلة داخل عملاق الشبكات الاجتماعية بمثابة منصةً للمنصة.

سكوت بيريناتو

داخل أحد المباني الضخمة لشركة "فيسبوك"، وتحديداً المبنى المجوّف رقم 20، وقرب منتصف المسافة الفاصلة بين الردهة (المطلة على مناظر بانورامية لأخدود رافنسوود الموحل) من ناحية، والمطبخ (حيث الإفطار الساخن والعصائر المخفوقة والقهوة الفاخرة) من ناحية أخرى، يقف خواكين كانديلا - رجل أصلع مكتنز - في غرفة مؤتمرات تسمى "لولابالوزا"، محاولاً شرح حقيقة الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة لشخص من العامة.

كانديلا، هو ذلك الرجل الذي يدير مجموعة "تعلم الآلة التطبيقي" لشركة فيسبوك، والتي تُعد مركز محركات الذكاء الاصطناعي داخل فيسبوك، لذلك لا عجب أن تصبح مركز محركات الشركة على نحو متزايد كل يوم. وقف الرجل مستغرقاً في التفكير، ويبدو أنه كان يبحث عن الألفاظ المناسبة، ثم قال أخيراً:

انظر، خوارزمية "تعلم الآلة" هي في حقيقة الأمر جدول بحث، أليس كذلك؟ حيث المفتاح هو المدخلات، كالصور مثلاً، والقيمة هي المسمى المنسوب إلى هذه المدخلات، ولتكن المدخلات عبارة عن صور "حصان"، والقيمة هي مسمى "حصان". لدي مجموعة من الأمثلة لشيء ما. وهنا ستكون تلك الأمثلة هي صور لأحصنة. أعرض على الخوارزمية أكبر عدد ممكن من الصور. (هذا حصان. وهذا حصان. وهذا ليس بحصان. وهذا حصان). والخوارزمية بدورها تحفظ تلك المدخلات في جدول. وبعد ذلك، إذا طرأ مثال آخر – أو إذا أمليت على الخوارزمية الانتباه لأمثلة جديدة – تنطلق الخوارزمية، وتتفقد جميع الأمثلة التي أعطيناها إياها. أي الصفوف في الجدول تبدو مألوفة؟ وما مدى ألفتها؟ وتحاول أن تحدد (أهذا الشيء الجديد حصان؟ أعتقد ذلك). إذا كانت على صواب، فستضع الصورة في فئة (هذا حصان)، وإذا جانبها الصواب، تضع الصورة في فئة (هذا ليس حصاناً). وفي المرة التالية، سيكون لديها بيانات أكثر للبحث.

"هناك تحدٍ واحد يتمثل في كيفية الاستقرار على مدى الشبه بين الصورة الجديدة والصور المخزنة بالفعل في الجدول. لذلك ظهر أحد جوانب تعلم الآلة وهو تعلم دلائل التشابه. وهناك تحدٍ آخر يتجلى في السؤال التالي: ماذا يحدث عندما يزداد حجم جدولك بقدر كبير؟ إذ أن كل صورة جديدة، ستحتاج إلى عقد عدد مهول من المقارنات، وعليه، فهناك جانب آخر من جوانب تعلم الآلة يختص بتقريب جدول كبير مخزن بواسطة دالة بدلاً من أن تتفقد كل صورة على حدا. وتعرف الدالة بدورها كيف تقدر القيمة المقابلة تقريباً. وهذا هو جوهر تعلم الآلة: تقريب جدول عملاق بواسطة دالة. وهذا هو أصل التعلم".

مناقشة الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة

من الواضح أن الأمر ينطوي على ما هو أكثر من ذلك، لكن هذه نقطة انطلاق عظيمة عند مناقشة الذكاء الاصطناعي لأنها تجعله يبدو حقيقياً، وتكاد تجعله مملاً وآلياً. إن جزءاً كبيراً من الحوار المطروح حول الذكاء الاصطناعي غارق في الإشارة إلى الأوصاف الغامضة لقوته، وتوقير قدراته شبه السحرية. إلا أن ذلك لا يروق لكانديلا، فهو يحاول أن يستخدم ألفاظاً نثرية وواقعية أكثر. صحيح أن الذكاء الاصطناعي قوي، لكنه ليس سحرياً. وثمة قيود تقوضه. لذلك نراه أثناء العروض التقديمية، مولعاً باستعراض شريحة تحوي ساحراً ومصنعاً، ويقول لجمهوره إن شركة فيسبوك تنظر للذكاء الاصطناعي باعتباره مصنعاً، لأن "السحرة لا يتطورون".

وهذا بالضبط ما فعلته شركة فيسبوك بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حيث طورتهما بوتيرة سريعة للغاية. فمنذ بضع سنوات، كان فريق تعلم الآلة لدى فيسبوك يتكون من عدد محدود من الأشخاص، وكان بحاجة إلى أيام لإجراء تجربة واحدة. والآن، بحسب ما جاء على لسان كانديلا، يدير مئات الموظفين آلاف التجارب يومياً. إن الذكاء الاصطناعي متداخل بمنتهى التعقيد داخل المنصة حتى أنه من المستحيل الفصل ما بين المنتجات – مثل آخر الأخبار والمنشورات لديك ومحادثاتك وحسابات إنستغرام المزيفة لأطفالك المعروفة بفينستا – وبين الخوارزميات. ويكاد كل شيء يراه المستخدمون ويفعلوه يسترشد بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

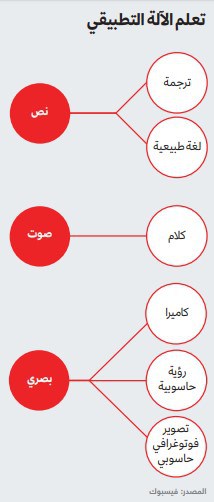

إن فهم كيفية وسبب تبني شركة فيسبوك للذكاء الاصطناعي بالكامل يمكن أن يساعد أي مؤسسة متأهبة للاستثمار في مستقبل له علاقة بتلك الخوارزميات. قد يكون من السهل افتراض أن شركة فيسبوك، بكل ما تملكه من موارد، ستحشد ببساطة أصحاب أفضل المواهب وتكتب أفضل الخوارزميات، وبذلك ينتهي الأمر. لكن كانديلا اتبع نهجاً مختلفاً. إذ لا شك أن المواهب لدى فيسبوك قوية والخوارزميات محكمة. وبعضها مصمم لأن "يرى" الصور أو يرشحها تلقائياً، وبعضها يفهم المحادثات وبوسعه الاستجابة لها، وبعضها يترجم بين اللغات، وبعضها يحاول التنبؤ بما سيروق لك وبما ستشتريه.

لكن الخوارزميات، من بعض الأوجه، ليست مثار اهتمامه الأساسي. وإنما كان شغله الشاغل تأسيس ورشة للذكاء الاصطناعي، ليتمكن أي شخص في الشركة من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق هدف ما. ببساطة لقد بنى كانديلا منصة ذكاء اصطناعي للمنصة. وسواء كنت مبرمجاً واسع المعرفة، أو مبتدئاً للغاية، فبإمكانك استغلال معداته.

إليكم ما أنجزه، وما الذي يمكننا أن نتعلمه منه.

حقيقة الذكاء الاصطناعي في شركة "فسيبوك"

سويوز

التحق كانديلا، الذي عمل لفترة طويلة في معهد أبحاث مايكروسوفت، بشركة فيسبوك عام 2012، ليعمل في مجال الإعلانات التابع للشركة. وورث هو ومجموعة صغيرة من الموظفين خوارزمية تصنيف هدفها استهداف المستخدمين بالإعلانات على نحو أفضل.

ويصف كانديلا شفرة تعلم الآلة التي ورثها بـ"القوية لكنها ليست الأحدث". بل أنه شبهها أكثر من مرة بمركبة الفضاء السوفيتية "سويوز" (Soyuz) التي تعود إلى الستينيات. إنها مركبة أساسية لكنها جديرة بالثقة. وتفي بالمهمة المخصصة لها، رغم أنها ليست الأحدث والأفضل. "ستصل بك إلى بغيتك وترجع بك إلى حيث كنت. لكنها ليست أحدث شبكة عصبية تلافيفية في هذا الشهر".

قد تفترض إذاً أن أول شيء أقدم عليه كانديلا كان تحديث الخوارزمية، والتخلص من "سويوز" المركبة الفضائية لصالح طائرة فضائية. لكنه لم يفعل ذلك. فيقول كانديلا: "للحصول على قيمة أفضل، كان بوسعي القيام بثلاثة أشياء. يمكنني تحسين الخوارزمية نفسها، وأن أجعلها أكثر تطوراً. وبوسعي ضخ بيانات أكثر وأفضل في الخوارزمية بحيث تنتج الشفرة الحالية نتائج أفضل. ويمكنني تغيير سرعة التجريب للحصول على المزيد من النتائج بشكل أسرع... وقررنا أن ينصب تركيزنا على البيانات والسرعة، لا على خوارزمية أفضل".

يصف كانديلا هذا القرار بـ "المثير" و"الصعب". فعلماء الحاسوب، خاصةً ذوي العقليات الأكاديمية، يكافَئون على ابتكار خوارزميات جديدة أو تحسين الخوارزميات الحالية. فالهدف هو نموذج إحصائي أفضل. واستشهاد الآخرين بك في مجلة ما شكل من أشكال التصديق. وإبهار أقرانك يمنحك المصداقية.

لذلك اقتضى الأمر تحولاً في التفكير، لإقناع هؤلاء المهندسين بالتركيز على أثر الأعمال قبل النموذج الإحصائي المثالي. وهو يعتقد أن كثيراً من الشركات تقترف خطأً في هيكلة جهودها سواء حول بناء أفضل الخوارزميات أو توظيف المبرمجين الذي يدعون أن لديهم أفضل الخوارزميات، لأن هذا هو أسلوب تفكير كثير من مطوري الذكاء الاصطناعي.

ولكن بالنسبة للشركات، فإن الخوارزمية المحكمة التي تحسّن العمل تعد أكثر قيمة من النماذج الإحصائية الريادية. يقول كانديلا إن الطفرات الحقيقية في الخوارزميات في حقيقة الأمر قليلة ومتباعدة؛ حيث تطرأ مرتين أو ثلاث مرات كل سنة في أحسن الأحوال. وإذا ركز فريقه جهوده على هذا الجانب، فسيتطلب الأمر بذل جهود مضنية لتحقيق مكاسب هامشية.

ويؤكد كانديلا على هذه النقاط التالية دائماً: تعرف أولاً على أثر الخوارزميات على الأعمال، واعرف الهدف من وراء الحلول التي تقدمها، واعلم أي التحديات التي يتعين عليك التعامل معها. ويقول: "قد تنقب عن ألمع الخوارزميات أو أبرز الأشخاص الذين يقولون لك إن لديهم الخوارزمية الأكثر تطوراً على الإطلاق. ولكن في الواقع ما ينبغي عليك فعله هو التنقيب عن الأشخاص المهووسين بالحصول على أي خوارزمية لإنجاز المهمة. وهذا جانب عميق أعتقد أنه مفقود في خضم كثير من المحادثات. لقد أجريت حواراً مع خبير تعلم الآلة المقيم لدينا في مكتبنا، وكنا نتحدث فقط عن أشخاص مختلفين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال لي: "ما من أحد يعتقد حقاً أن خوارزمياته جيدة جداً أو ما شابه ذلك". وهذا جعلني أحدث نفسي بأن ذلك قد يكون جيداً.

"لا أقول هنا إن عليك ألا تعمل على الخوارزمية أبداً. وإنما أقول إن التركيز على ضخ بيانات إضافية وأفضل فيها، ثم التجريب بوتيرة أسرع يبدو أكثر منطقية".

وعليه، لا يتمثل التعريف الأكثر واقعية للنجاح من وجهة نظر مانديلا في بناء أفضل خوارزمية لمعالجة اللغات الطبيعية، وإنما في تعميم خوارزمية ستساعد المستخدمين على العثور على مطعم عندما يسألون أصدقائهم "أين يمكنني أن أتناول وجبة شهية في الجوار؟"، وبدلاً من التحمس لأن خوارزمية رؤية حاسوبية ما تدنو من التعرف على الأجسام بدقة مثالية، نراه يتحمس لو برع ذاك الذكاء الاصطناعي بالقدر الكافي في ملاحظة أنك نشرت الكثير من صور الشواطئ، وأن بوسعه مساعدتك في شراء لباس سباحة.

وبالفعل نجحت تلك الاستراتيجية عندما استهل كانديلا عمله في فيسبوك، وارتفعت إيرادات الإعلانات. لدرجة أن أحدهم اقترح أن يصبح تعلم الآلة التطبيقي وظيفة مركزية لفيسبوك كله. لكن كانديلا رفض مرتيْن، قائلاً: "كنت قلقاً بشأن ظاهرة (إذا أنهيت البناء، فسيأتي لك الناس)". فابتكار بضعة أجزاء من الذكاء الاصطناعي وحسب على أمل أن يرى الناس قيمته ويتبنونه لن يفلح.

لكنه اختار الظروف المناسبة. وتعاون مع فريق الموجزات الإخبارية، في الوقت الذي رفض فيه التعاون مع الكثير من الفرق الأخرى. وبعد ذلك، تعاون مع فريق برنامج التراسل الفوري "ماسنجر" (Messenger). ومع الوقت نما فريقه واضطلع بالمزيد من المشروعات مع فرق أخرى.

وبحلول عام 2015، أدرك كانديلا أن فريقه سيكون بحاجة إلى المركزية، ومن ثم ركز انتباهه على كيفية بناء عملية كهذه. ونظراً لاستمرار قلقه بشأن ظاهرة "إذا أنهيت البناء، فسيأتي إليك الناس"، فقد ركز بقدر أقل على النحو الذي سينتظم به فريقه، بينما ركز بقدر أكبر على النحو الذي سيرتبط به فريقه ببقية أقسام فيسبوك. قال كانديلا ضاحكاً: "هل تبني مصنعاً ينتج أدوات مدهشة، وتنسى تصميم أرصفة التحميل داخل مصنعك؟ حسناً، استمتع بأدواتك".

حينئذٍ فقط، وبعد ثلاث سنوات، فكر كانديلا في تحديث بعض خوارزمياته. (ومن المصادفة أن مركبة الهروب الطارئ الملحقة بمحطة الفضاء الدولية ما زالت، حتى يومنا هذا، من نوع سويوز).

آتش 2

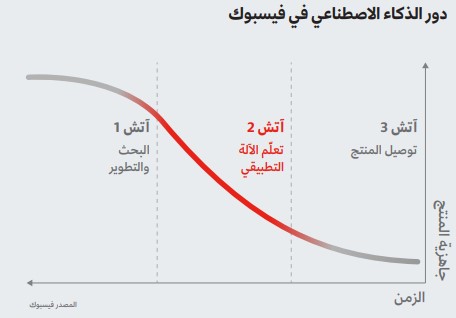

يتجه كانديلا صوب لوحة الكتابة البيضاء، ليصف كيف أسس مصنع الذكاء الاصطناعي الخاص به داخل شركة فيسبوك. كان السر، بحسب قوله، يكمن في التوصل إلى المرحلة الذي يتآلف فيه الذكاء الاصطناعي مع مسار تطوير المنتج. ويرسم شيئاً أشبه بالرسم البياني المدرج في هذه الصفحة. (راجع القسم المعنون "المكان الذي يتآلف فيه الذكاء الاصطناعي في فيسبوك").

فيمكننا تقسيم العمل في فيسبوك إلى ثلاث مراحل، ونختصرهم بـ (H3)، فستكون المرحلة الأولى "آتش 3" أو (H3)، هي السنوات الثلاث التي تفصلنا عن تسليم المنتج وتمثل نطاق البحث والتطوير والعلم. وهنا غالباً ما يعكف علماء البيانات الذين يعملون على الذكاء الاصطناعي أنفسهم على تطوير الخوارزميات والبحث عن سبل جديدة لتعلم الآلة. ولكن لم يشكل كانديلا فريقه في هذه المرحلة للأسباب التي ذكرناها آنفاً. إذ سيكون بعيداً عن حدوث أي أثر على الأعمال. أما المرحلة الثالثة "آتش 1" أو (H1) وهي مرحلة الاقتراب من تسليم المنتج، هي التي تنتعش فيها الفرق المعنية بالمنتج: وهي فرق الموجزات الإخبارية، وفرق إنستغرام، وفرق الإعلانات. إلا أن الذكاء الاصطناعي لا يكمن هنا أيضاً، لأنه من الصعب إجراء تعديلات تحديثية على المنتجات المطورة بهذا العمق. إذ سيكون هذا أشبه ببناء سيارة ثم الاستقرار على ما إذا كان ينبغي أن تكون ذاتية القيادة بعد أن تكون قد شرعت في تجميعها.

وبذلك تتبقى المرحلة الثانية "آتش 2" أو (H2) وهي تلك المرحلة الفاصلة بين مرحلة العلم، ومرحلة الاقتراب من تسليم المنتج. وبالفعل هي الموقع الذي يكمن فيه تعلم الآلة التطبيقي في فيسبوك. إن تعلم الآلة التطبيقي هو القناة التي تنقل العلم وتحوّله إلى المنتج. إذ انه لا يجري أبحاثاً لأغراض إجراء الأبحاث البحتة، ولا يبني المنتجات ويشحنها. وباعتباره المنحنى الصاعد في عروض جاهزية المنتج، فهو فضاء دينامي. يقول كانديلا مشيراً إلى المرحلة (H2): "ينبغي أن يخالج الناس شعور بعدم الارتياح حيال ذلك دائماً. والأشخاص الذين يتعين عليك توظيفهم لا بد أن يوافقوا على ذلك، وعليهم أن يكونوا منكرين لذواتهم تماماً، لأنه إذا تكلل عملك بالنجاح، فستطيل النجاح. لذلك أنت بحاجة إلى الفشل كثيراً. ولا بأس بالنسبة لي بمعدل فشل يصل إلى 50%".

إذا فشل الفريق بمعدل أقل، يرتاب كانديلا في أن أعضاءه يحجمون عن المخاطر بشكل مبالغ فيه، أو أنهم يتصدون لتحديات تميل بهم بقدر أكبر نحو ركيزة المنتج الخاصة بالمرحلة "آتش1". إذ يقول: "لعلنا ننجز شيئاً أشبه بذلك ويكلل بالنجاح، لكنه ضرب من الفشل، على الرغم من ذلك لأن فرق المنتج ينبغي أن تضطلع بذلك لا نحن. إذا كنت تملك جزءاً من تقنية ما ينبغي على فرق الإعلانات تشغيلها بأنفسهم كي يخلقوا قيمة ما، لذا مررها لهم، ثم ارفع مستوى طموحك في فضاء تعلم الآلة قبل أن يتحول شيء ما إلى منتج".

وعليه، فإن فريق كانديلا لا ينال مجد ابتكار نماذج إحصائية جديدة، ولا تخرج على يديه منتجات إلى العالم. إنما هو ببساطة مصنع قوامه خبراء يترجمون علوم الآخرين لمنتجات الغير ويفشلون بنسبة 50%.

دينامية الدفع والجذب

وعلى الرغم من كل ذلك، فالحدود بين العوالم الثلاثة – المراحل "آتش1" و"آتش2" و"آتش3" – ليست واضحة على كل حال. ففي بعض الحالات، يلقي فريق كانديلا نظرة على علم تعلم الآلة بغية حل مشكلات محددة. وأحياناً ما يمد يد المساعدة في بناء المنتجات.

وكان ذلك صحيحاً على وجه التحديد عندما انطلق تعلم الآلة التطبيقي، لأن كثيرين في مجال الأعمال لم يتعرضوا بعد للذكاء الاصطناعي، ولا يعرفون ما يمكن أن ينجزه لهم. ففي إحدى الحالات، دشن تعلم الآلة التطبيقي خوارزمية للترجمة. وما كان من الفريق إلا أن لجأ إلى المرحلة الأولى "آتش3" أي البحث والتطوير، للنظر في كيفية عمل خوارزميات الترجمة الحالية، والنحو الذي يمكن تحسينها به، لأن الترجمات العقيمة التي لا معنى لها أو حتى تخلق تفسيراً مضللاً هي أسوأ في بعض النواحي من غياب الترجمة بالكامل.

يقول كانديلا: "في مرحلة مبكرة، كان الموقف يميل إلى الصد والعناد من جهتنا. لكنه كان عناداً ليناً. لم نكن نكتفي بالشق الخاص بنا وحسب، ثم نقول لفريق المنتج (هذا رائع! استخدموه)". إذاً هذا يعني أن فريقه ساعد في كتابة جزء من شفرة المنتج. لقد كانت الغاية من إنجاز فريقه قدراً يسيراً من العلم، وقدراً يسيراً من المنتج، فضلاً عن وظيفته الأساسية، هو إلهام أعضاء فريق المنتج أن يدركوا ما يستطيع تعلم الآلة التطبيقي إنجازه لأجلهم.

في النهاية، كُلل ما بناه الفريقان – وهو منتج يسمح بترجمة الصفحات المجتمعية فوراً إلى عدة لغات – بالنجاح. لقد طرحت مشروعات أخرى بالمثل، والآن نجد أن الفريق الدولي وفرق المنتج الأخرى في شركة فيسبوك تنهل من تعلم الآلة التطبيقي، حيث تطلب استخدام الشفرة في منتجاتها بنفسها.

يقول كانديلا: "انظر، إن تعلم الآلة التطبيقي أبعد ما يكون عما أخطط له. أريد أن أجمع شمل جميع قادة المنتج في الشركة كل ثلاثة أشهر لمراجعات الذكاء الاصطناعي. سيحدث ذلك لا محالة. غير أن النقاش في السنتين الماضيتين تغير بالكامل. الآن، إذا سرت من بداية هذه البناية حتى نهايتها، وصادفت مثلاً فريق مقاطع الفيديو أو فريق برنامج التراسل الفوري "ماسنجر"، فسيستوقفونني ويقولون (مرحباً، نحن متحمسون لتجربة هذا. ونعتقد أن بوسعنا بناء منتج استناداً إليه). وهذا المشهد لم يحدث من قبل".

لكن النجاح الذي أحرزه تعلم الآلة التطبيقي خلق تحدياً جديداً لكانديلا. الآن وقد أمسى الجميع يريدون قطعة من كعكة تعلم الآلة التطبيقي، أصبحت الضرورة تقتضي ترقية المصنع وتطويره.

كعكة من طبقات متنوعة

لم يستطع كانديلا التوسع بمجرد الموافقة على كل مشروع وحسب، وإضافة هيئات لإنجاز العمل. لذلك، بادر بالتنظيم بسبل أخرى. أولاً، قام بتقسيم فريقه إلى أقسام فرعية بحسب نوع الذكاء الاصطناعي الذي سيركز أعضاؤه عليه.

وخلق ذلك قواسم مشتركة بحيث يستطيع فريق واحد – كفريق الرؤية الحاسوبية – العمل على أي تطبيق لتعلم الآلة ينطوي على تحليل الصور وإعادة استخدام عمله حيثما أمكن.

وبعد ذلك، نشأت جهود هندسية واسعة النطاق من أجل بناء العمود الفقري للذكاء الاصطناعي لشركة فيسبوك، ويعرف باسم "إف بي ليرنر فلو" (FBLearner Flow). وهنا تعمم الخوارزميات مرة واحدة، وتصبح قابلة لإعادة الاستخدام لأي شخص قد يحتاج إليها. ويتم أتمتة الأجزاء المستنفدة للوقت والمتعلقة بإعداد التجارب وإجراءها، وتخزن النتائج السابقة وتصبح متاحة وقابلة للبحث بسهولة ويسر. ويتخلل النظام مجموعة كبيرة من العتاد، وبالتالي يمكن إجراء العديد من التجارب في آن واحد. (يسمح النظام بأكثر من 6 ملايين تخمين في الثانية). والغرض من هذا كله زيادة سرعة التجارب الجارية على البيانات وحجمها.

لقد صمم النظام أيضاً لاستيعاب أنواع عدة من المستخدمين المحتملين. ويعتقد كانديلا أنه كي ينجح الذكاء الاصطناعي وحتى يتوسع بقدر أكبر، عليه مساعدة الذين يعملون خارج إطار تعلم الآلة التطبيقي على إنجاز عملهم بأنفسهم. فابتكر ما يسميه "كعكة من طبقات متنوعة" للذكاء الاصطناعي.

وتركز الطبقات الدنيا في هذه الكعكة على عمل تعلم الآلة التطبيقي: ألا وهو تنقيح المحرك الأساسي (مع التركيز بقوة على تحسين الأداء، وبخاصة أداء الأجهزة المحمولة)، والعمل باستخدام خوارزميات تعلم الآلة. بينما ينصب تركيز الطبقات العليا على أدوات تجعل من الممكن للذين يعملون خارج عالم تعلم الآلة التطبيقي أن يستغلوا الخوارزميات في ظل تدخل أقل للذكاء الاصطناعي التطبيقي. يقول كانديلا: "الأمر كله يتعلق بما تعرضه على المستخدم". في بعض الحالات، بنى كانديلا نظماً يستطيع المبرمجون خارج عالم تعلم الآلة التطبيقي استغلالها لبناء نماذجهم الخاصة وتشغيلها.

ريكس

ويمكننا أن نأخذ مثالاً جيداً على بنية فريق كانديلا، وديناميكية الدفع والجذب، يأتي من بعض أنواع الذكاء الاصطناعي الذي بني خصيصاً لإظهار المحتوى وفقاً لما تكتبه. فقد أنشأ فريق تعلم الآلة، المعني باللغات الطبيعية، محركاً لفهم الكتابة الحوارية.

وشق هذا النوع من الذكاء طريقه أول مرة إلى برنامج الدردشة (Messenger). فطوّر فريق تعلم الآلة التطبيقي النماذج، بينما طوّر فريق المنتج بدورهم حالات الاستخدام و"مقاصده"؛ ولغة خاصة لأنواع المهام التي تريد من المحرك أن ينجزها. على سبيل المثال، تدريب الذكاء الاصطناعي للغات الطبيعية على تمييز عبارة مثل "أبحث عن أفضل ..."، والاستجابة لها، مقصداً.

تم تطبيق عدد قليل من أوائل هذه المقاصد على برنامج (Messenger)، عبر منتج يعرف باسم (M Suggestions). فعلى سبيل المثال، إذا أرسلت رسالة دردشة إلى صديق قائلاً: "سألقاك هناك في غضون 30 دقيقة"، فقد يوجهك منتج (M Suggestions) إلى عرض لتأجير سيارة.

وفي الوقت الذي تطورت أدوات بناء نماذج المقاصد، وأمسى فريق المنتج أكثر إلماماً بها، تراجع دور تعلم الآلة التطبيقي. الآن، حسّن فريق برنامج (Messenger) المنتج (M Suggestions) عن طريق بناء عشرات المقاصد الإضافية من تلقاء ذاته.

ومع ذلك، لم ينشأ هذا النوع من الذكاء الاصطناعي المعني باللغات الطبيعية للدردشة وحسب. وإنما بات قابلاً لإعادة الاستخدام. وأُطلِق عليه اسماً تشفيرياً وهو "كلو" (CLUE) اختصاراً لـ"محرك فهم تعلم الحوارات". وشق طريقه إلى المزيد من تطبيقات فيسبوك. وجاري تعديله حالياً للتعامل مع تحديثات الحالة والموجزات الإخبارية. وتعمل التوصيات الاجتماعية – أو (social rex) كما يحلو للجميع تسميتها – على نحو متزايد بالذكاء الاصطناعي. إذا كتبت "سأسافر إلى أوماها، وآمل أن أجد شرائح لحم شهية في منطقة وسط البلد"، فقد يجيبك الذكاء الاصطناعي، وكأنه أحد أصدقاءك، بتعليق على منشورك يحوي توصيات كقائمة المطاعم المتخصصة في تقديم شرائح اللحم، وخريطة ذات علامات تحدد أماكنها بالنسبة لمنطقة وسط البلد. وإذا أجابك صديقك قائلاً: "تضم منطقة وسط البلد أيضاً مطاعم رائعة للنباتيين"، فقد تجيب الخوارزمية مجدداً ببيانات وثيقة الصلة برد صديقك.

لا يجري تطوير مقاصد التوصيات الاجتماعية بعد دون تعلم الآلة التطبيقي، لكن الغاية إخراجها من حظيرة فريق كانديلا، بالضبط كما فعل المنتج (M Suggestions) الذي اهتم به فريق المنتج بعد تنحية دور فريق تعلم الآلة.

عموماً، تتلخص الفكرة في جعل فرق المنتجات قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي. فيقول كانديلا: "سنعلمكم الصيد، وستذهبون للصيد وسنستخرج الكنز التالي. سنبني قارب صيد. وما أن تستخدموه، سأبني معمل تعليب أغذية، أليس كذلك؟".

في الوقت الراهن، يضطلع أشخاص من خارج فريق كانديلا بحوالي 70% من أعمال العمود الفقري للذكاء الاصطناعي لشركة فيسبوك. وهذا أمر ممكن نوعاً ما بسبب الواجهة البينية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي بعض الحالات، كما في حالة أداة تسمى "لوموس" (Lumos)، يمكن لغير المبرمجين استخدام تعلم الآلة.

ركوب الخيل وعلب رقائق الذرة

"لوموس" هو نوع من الذكاء الاصطناعي المعني بالرؤية الحاسوبية، وهي أداة بوسعها تمشيط الصور على فيسبوك أو إنستغرام أو غيرهما من المنصات، والتعرف على ما تحويه. ويمكنك تدريبها على أن ترى أي شيء. ولقد ساعدت على أتمتة الكشف عن المحتوى الإباحي أو العنيف وحظره، والاستحواذ على بروتوكول الإنترنت (الاستخدام غير اللائق للعلامات التجارية والشعارات)، وغير ذلك من المحتوى غير المرغوب به. وتستطيع أن تساعد هذه الأداة أيضاً على تحديد الأشياء التي تروق لك والأفعال التي تقدم عليها، على أساس الصور الموجودة في موجزاتك الإخبارية، بهدف دفع عجلة الإعلانات والتوصيات المخصصة.

أشاهد عرضاً توضيحياً ينتقي فيه المهندسون "ركوب الخيل" باعتباره مقصداً والشيء الذي نحن بصدد البحث عنه. تبدو الواجهة البينية بسيطة: بضع نقرات وبضعة نماذج يتعين تعبئتها – مثل ما الذي تبحث عنه؟ وما كمية البيانات التي تريد فحصها؟ - وتباشر الخوارزمية عملها، فتعثر على صور ركوب الخيل. وتبدأ الصور المصغرة في ملء الصفحة.

بحثت الخوارزمية عن صور ركوب الخيل من قبل، وبالتالي فهي بارعة جداً الآن في إيجادها. وظني أن قرابة 80% من الصور التي تنبثق هي فعلاً صور لركوب الخيل، وهي تظهر قدراً كبيراً من التنوع. ها هي صورة لشخص يتموضع ثابتاً بلا حراك. وها هي صورة لحصان يقف على ساقيه الخلفيتين. وها هي صورة لجواد يقفز من فوق حاجز. وتعثر الخوارزمية على أشكال وحدود بين الأشكال، وبناءً على معرفتها السابقة تحاول إدراك مغزى تلك التفاعلات. إنها تعرف أشياءً عن أي مزيج من البكسلات من الأرجح أن يمثل شخصاً على سبيل المثال، وأي مزيج على الأرجح يمثل حصاناً. أي إنها تعلم أنها "ترى" شخصاً وحصاناً معاً، وترى الأول على صهوة الأخير. فتقرر أن هذا المزيج يبدو "ركوب الخيل".

كما نعثر أيضاً على صور لا تمثل ركوباً للخيل – واحدة لشخص يقف إلى جوار حصان، وأخرى لشخص يمتطي بغلاً – ونستبعدها باعتبارها ليست مطابقة. وتوضع في إطار أحمر، تحسباً لما إذا كان هناك أي شك يكتنفها. تهضم الخوارزمية هذه المعلومة، وتضيفها إلى جدول البحث الخاص بها، لتستخدمها في المرة القادمة. يُظهر الرسم البياني التالي مدى دقة الخوارزمية والثقة التي تكتسبها بمرور الوقت. دائماً ما تتخذ الخوارزمية في تعلمها شكل المنحنى S، حيث تتسم ببطء التعلم في البداية، ثم تتحسن بسرعة، ثم تتراجع مجدداً فيما يتعلق بمدى الدقة التي يمكن أن تصل إليها. إنها بارعة جداً في رؤية مشاهد "ركوب الخيل".

ثمة صور أخرى قيمة ربما كان من الصعب على الذكاء الاصطناعي تحليلها، مثل "الإيصالات". إذ يصعب تفسيرها لأنها يمكن أن تبدو للحاسوب أشبه بحروف طباعة على صفحة ما. ولكن، ستظهر بعض التطبيقات المثيرة للذكاء الاصطناعي والتي بوسعها تمييز الإيصالات و"قراءتها". وهناك صور أخرى يصفها المهندسون باعتبارها تربك الخوارزمية مثل صالات البولينغ والسلالم المتحركة، لأنها تتمتع بأشكال وخصائص بصرية مثيلة.

أتساءل: "ماذا عن شيء أشبه بـ (الطعام)؟" يسوقنا ذلك إلى نقطة بالغة الأهمية حيال تعلم الآلة: ألا وهي أن الآلة قاصرة على ما تتدرب عليه وحسب.

نستدعي الطعام باعتباره موضوعاً لتدريب الخوارزميات. وحقيقة الأمر أننا نرى الكثير من صور الفاكهة والخضروات، وقليل من الأطباق في المطاعم. كلها صور لأطعمة. ونرى أيضاً علبة الحبوب. أهي نوع من الطعام؟

حسناً، نعم. أو لا. إنها علبة. ولكنها تحوي طعاماً. وعندما نشتريها، فإننا نشتري طعاماً لا علبة. ولو سألتك عما إذا كان هناك أي طعام في الخزانة، لما أجبتني بـ "لا، توجد علبة حبوب لا أكثر". أو إذا نشرت صورة، الأمر الذي يرتبط أكثر بفيسبوك، أينبغي أن تظن الخوارزمية أنني أنشر صورة لطعام أم لعلبة؟ الصورة والمعلومة تفيدان بأنها علبة.

أينبغي أن نميز هذه الصورة باعتبارها مطابقة أم لا؟ وهذا جانب آخر من فن تعلم الآلة. عند تدريب الخوارزميات، على المرء أن يستخدم فئات مميزة تمييزاً واضحاً. ولعل الطعام فئة عامة أكثر من اللازم من بعض الأوجه، والخوارزمية إما تصيب وإما تخفق في التعرف على الصور لأنه من الصعب أن تعرف ما نعنيه عندما نقول: "أرني صوراً لأطعمة". لذلك "الخضروات" فكرة أفضل للتدرب عليها. وعند التدريب، على كل شخص تعريف الألفاظ بالطريقة عينها. تخيل شخصين يدربان خوارزمية، فيميز أحدهما علب الحبوب على أنها طعام، بينما يميزها الآخر على أنها ليست لوناً من الأطعمة. والآن، تخيل أن ذلك يحدث على نطاق كبير، وعلى بيانات مرئية يبلغ حجمها أكثر من تيرا بايت.

والأمر ذاته ينطبق على معالجة اللغات الطبيعية. فالبشر بارعون جداً في تفسير النصوص في سياقها بحثاً عن معنى معقد. على سبيل المثال، يمكنني أن أكتب: "يا إلهي، إنني أعشق هذا الفيلم الذي يتناول الأبطال الخارقين. فهو مبتكر جداً جداً! آمل أن ينتجوا 100 فيلم غيره من هذه العينة". قد يفهم أصدقائي الذين يعرفونني تمام المعرفة، ويعرفون بعض آليات التهكم والسخرية، أن المعنى الذي أقصده هو نقيض ما أكتبه تماماً. وما زال الذكاء الاصطناعي يتعلم كيف يقرر معنى شيء كهذا. ولكي يستنبط الذكاء الاصطناعي ما إذا كنت أتهكم أم لا، يتعين عليه التعمق إلى ما يتجاوز تعلم كيفية تحليل البنى النحوية والمفردات. عليه أن يرى ما قلته ونشرته من قبل، ويحاول أن يجد قرائن أخرى ستطلعه على ما إذا كنت أعشق الفيلم حقاً وأريد 100 غيره أم أنني أمقته في حقيقة الأمر، لأن إساءة فهم ذلك ليس في صالح منصة تريد أن تخلق بيني وبينها روابط حميمة. فعلى سبيل المثال، لو كنت أتهكم وبدأ موجزي الإخباري يعج بإعلانات أفلام الأبطال الخارقين، فلعلي لن أستمتع بالتجربة.

ليس سحراً

إن تفاصيل كهذه – بيان المجالات التي لا يزال الذكاء الاصطناعي فيها محدوداً، وكيف يؤدي البشر دوراً محورياً في تدريبه، وكيف أن حل المشكلات وخلق قيمة أهم من إيجاد نماذج عظيمة – هي التي تشغل بال كانديلا قرب نهاية اليوم، إذ يتحدث عن المكانة الأسطورية التي اكتسبها الذكاء الاصطناعي. ونجده ينتقد بشدة ما يعتبره كسلاً عند الذين يجدون أن فكرة الذكاء الاصطناعي عصا سحرية جذابة، ولا يطبقون عليه أي لون من ألوان التفكير النقدي.

يقول كانديلا: "إن ما يخيب أملي هو أن الجميع يعلمون ماهية الخبير الإحصائي، وما يستطيع محلل البيانات أن يفعل. فإذا أردت أن أعرف أي شريحة عمرية تتصرف على أي نحو، فسأستعين بمحلل البيانات، وبالتالي، عندما يتجاوز الناس تلك المرحلة، ويأتوننا قائلين: (مرحباً، أعطني خوارزمية تعلم آلة تعمل ما نعمله)، أتساءل: مَن تحسبونني؟ ما المشكلة التي تحاولون حلها؟ وما هدفكم؟ وما هي المقايضات؟". أحياناً ما تفاجئهم فكرة أن هناك مقايضات. "لو لم يكن لدى هؤلاء إجابات عن تلك الأسئلة، فإنني أحدث نفسي متسائلاً (أستحلفكم.. ما هو تصوركم للذكاء الاصطناعي؟)".

إنهم يحسبونه ضرباً من السحر. "لكنه ليس كذلك". وهنالك أقول للناس "أنتم لستم بحاجة إلى تعلم الآلة. وإنما أنتم بحاجة إلى تشكيل فريق لعلم البيانات يساعدكم على التفكير في مشكلة ما وتطبيق اختبار المصداقية البشري. اجتمعوا بذاك الفريق. وافحصوا بياناتكم. إذا لم يكن بوسعكم الجزم بما يحدث، وإذا لم يكن لديكم أي حدس، وإذا لم تستطيعوا بناء نظام بسيط جداً قائم على القواعد – ومثال على ذلك، إذا كان المرء أصغر من 20 عام ويعيش في هذا النطاق الجغرافي، فافعل هذا الشيء – إذا لم يكن ذلك في مقدوركم، فستجدونني عصبي المزاج جداً حتى وأنا أتحدث عن تطبيق الذكاء الاصطناعي على مشكلتكم".

"يخالجني شعور بالسعادة عندما يأتيني مسؤولون تنفيذيون آخرون، ولا ينطلقون من رغبة في فهم التقنية، وإنما من مشكلة يعانون منها، وأمعنوا التفكير فيها بتعمق شديد. وأحياناً – بل غالباً في حقيقة الأمر – سيقطع بك نظام بسيط قديم يستند إلى القواعد 80% من مشوار حل المشكلة، شريطة أن تكون لديك البيانات الصحيحة".

"ثم خمن ماذا سيحدث؟ سيتمتع هذا النظام بميزة أن الجميع يفهمونه. استنفد العقل البشري أولاً".

مقالة

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون زميلاً مزعجاً في فريق العمل

الذكاء الاصطناعي ذكاء مركز ومهيأ لأقصى درجات الكمال. لذلك، وحسب ما أثبتت الأبحاث، لا يثق السواد الأعظم من الناس به.

كورت غراي

يعدنا الذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات أفضل وأسرع من عموم البشر، بل وحتى أفضل من الأذكياء منهم. وعلى الرغم من أننا نثق بالفعل في تفوق حقيقة الذكاء الاصطناعي حينما يرتبط قراره بأسئلة من نوع "أي طريق ينبغي أن أسلك وصولاً إلى البيت؟"، أو "كيف ينبغي أن أنظم سلاسل التوزيع؟"، ولكن هل يمكن أن يفعل الذكاء الاصطناعي الأمر ذاته في المسائل التي تتعلق الحياة أو الموت؟

أنا عالم نفس اجتماعي معني بدراسة التكنولوجيا، ولكنني عملت لدى شركة متخصصة في المسح الجيوفيزيائي أثناء دراستي في الكلية. وكنا ننقب عن الغاز الطبيعي في غابات شمال كندا المتجمدة. وكانت غالبية المواقع نائية وشديدة البرودة، لدرجة أنه لم يتسن الوصول إلى كثير منها سوى بالطائرة الهليكوبتر. وفي ظهر أحد أيام الشتاء، بث إلينا طيار في أحد هذه المواقع أنباءً غير سارة، مفادها أن عاصفة قد هبت وجعلت الرؤية متعذرة، والتحليق خطراً. وكان على رئيس طاقم العمل، إيان، أن يتخذ قراراً صعباً: هل يخاطر بحياتنا بالتحليق في قلب العاصفة، أم بالمبيت في البرية المتجمدة بلا طعام أو مأوى؟ وفي النهاية قرر أن نبيت في البرية المتجمدة. ورغم أن درجة الحرارة كانت منخفضة جداً حد التجمد، لكنني كنت مؤمناً تمام الإيمان بقرار إيان. فقد عمل لسنوات كرجل إطفاء في البرية، وكان على دراية بأساليب النجاة والبقاء على قيد الحياة. لذلك تستطيعون القول إنني كنت أستودعه حياتي حرفياً.

اقرأ أيضاً: كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي في تغيير طريقة عملنا؟

لو كان حاسوبي حينها يستخدم الذكاء الاصطناعي، فربما لم يضطر إيان ليتخذ قرارات تلك الليلة. إذ يستطيع برنامج حاسوبي الموازنة بين الأحوال الجوية وتكلفة خسارة الطائرة الهليكوبتر والعديد من العوامل الأخرى. وربما كانت هذه الآلة الذكية قد خلصت إلى النتيجة ذاتها التي وصل إليها إيان – أن انقطاع السبل بنا ومبيتنا كان الخيار الأفضل – ولكن، هل كنت سأثق أنا بذاك القرار مثلما وثقت في قرار إيان؟ هل كنت سأشعر بالأمان وأستودع هذه الآلة حياتي؟

وقد أجابت أبحاثي التي أجريتها منذ ذلك الحين عن هذا السؤال، إذ تفيد جميعها أنني ما كنت لأضع مصيري أبداً بين يدي الذكاء الاصطناعي. وبالطبع يضع هذا الانعدام في الثقة العديد من العقبات أمام التطبيق الكامل للذكاء الاصطناعي في القوة العاملة حتى لو لم تكن حياة الناس على المحك.

طبيعة العقول الحاسوبية

تدرس أبحاثي كيف يستوعب البشر عقول الآخرين – وأعني عقول البشر والحيوانات والعقول الحاسوبية – وتكشف عن أن محتويات تلك العقول أكثر غموضاً مما اعتقدنا طويلاً. إذ إننا لا نستطيع أبداً أن نختبر أفكار الآخرين ومشاعرهم بشكل مباشر، وإنما نضطر إلى اللجوء إلى أفضل التخمينات حيال أسئلة مثل: هل يحبك رضيعك مقدار حبك له؟ عندما يبتسم رئيسك في العمل، فهل هذا يعني أنه سعيد بالفعل؟ هل يشعر كلبك بالحرج إذا ضبطته وهو يسيء التصرف؟

رغم أن فهم العقول البيولوجية سواء البشرية أو الحيوانية قد يكون أمراً شاقاً، إلا أن طبيعة العقول الحاسوبية قد تكون أكثر غموضاً. عندما هزم الحاسوب "يب بلو" اللاعب المحترف غاري كاسباروف في لعبة الشطرنج، هل كان مراده الفوز أم أنه كان مبرمجاً للفوز وحسب؟، وعندما توصينا خرائط جوجل بالطريق الأمثل إلى المنزل بعد العمل، فهل هذا يعني أنها تعي حقاً مفهوم التنقل بين المنزل والعمل؟ وعندما توصي خدمة نتفليكس بفيلم ربما يروق لنا، فهل هذا يعني أنها تعبأ بترفيهنا حقاً؟

إن أولئك الذين يتصورون عقول الذكاء الاصطناعي يرونها أحادية الجانب؛ أي أنها بالفعل قادرة على التفكير بشكل قوي غير أنها عاجزة عن الشعور بالمرة. وهذا تصور دقيق جداً للتكنولوجيا الحالية، لأنه لا جوجل ولا نتفليكس يمكن أن يقعا في الحب، أو يستمتعا بمذاق الشوكولاتة على سبيل المثال. هنا بالضبط يتمثل ما يحد الذكاء الاصطناعي فعلاً – أو على الأقل يقيد دوره في القوة العاملة – وهو أن البشر يعتقدون أن الروبوتات لن يكون بوسعها الشعور أبداً.

وهذا العجز عن الشعور، نوعاً ما، هو الذي يجعل البشر ينظرون للذكاء الاصطناعي باعتباره غير جدير بالثقة. وهذا أمر غاية في الأهمية لتعميم الذكاء الاصطناعي. فهل سيثق الموظفون بشيء ينظر إليهم نظرة وظيفية بحتة – باعتبارهم عاملين ذوي مجموعات مهارات محددة – لا أفراداً لديهم آمال ومخاوف؟

وتتطلب الثقة بأعضاء الفريق ثلاثة أمور على الأقل: الاهتمام المتبادل، وإحساس مشترك بالضعف أو قلة الحيلة في بعض الأمور، وإيمان بالكفاءة. ولعل الاهتمام المتبادل – وهو معرفة أن رفاقك في فريق العمل يهتمون لأمرك ولصالحك ولسعادتك – أهم عنصر على الإطلاق من عناصر الثقة. فعندما يخاطر قائد الفصيلة بتعرضه لطلقات نارية إذ يتوغل وراء خطوط العدو لإنقاذ أحد جنوده، فهو بذلك لا يتخذ القرار الأمثل من وجهة نظر وظيفية. ومع ذلك، فحقيقة أنه سيختار – على العكس من نظام الذكاء الاصطناعي – مسار العمل "اللاعقلاني" ستدفع جميع أفراد الفصيلة إلى الوثوق به أكثر، مما يفضي إلى أداء كلي أفضل للفريق.

في المواقف اليومية، قد تتعرض مساراتنا المهنية وترقياتنا إلى الخطر، ورغم ذلك، سنظل متمسكين بالرغبة في أن نعرف يقيناً أن المشرفين والزملاء يعتبروننا بشراً، لا مجرد متغيرات في مسألة تطوير كبيرة. إننا نريد أن نتجاوز اعتبارنا صفاً في سجل جرد بضائع. لكن ما نرفضه ذلك هو بالضبط نظرة الذكاء الاصطناعي إلينا.

العقبة الثانية التي تحول دون ثقتنا في الذكاء الاصطناعي هي إننا نرتاب فيه، لا لأنه يبدو عليه الافتقار إلى الذكاء العاطفي وحسب، وإنما لأنه يفتقر أيضاً إلى الضعف. إذا أخفق البشر في أداء مهمة ما، فمن الممكن فصلهم من عملهم، أو حرمانهم من العلاوة، أو حتى من الممكن أن يلقوا حتفهم. ولكن، في محل عمل الذكاء الاصطناعي، إذا أوصى نظام خبير بصنع القرارات عن طريق الخطأ بمسار عمل مفضلاً إياه على مسار عمل آخر، فلا يعاني الحاسوب من أي تبعات. إذ تقامر نظم الذكاء الاصطناعي بمصائر الآخرين، لا بمصائرها هي أبداً.

بينما تتمثل العقبة الثالثة التي تقف حائلاً أمام الثقة في قوة الذكاء الاصطناعي: وأعني بقوته، قدرته البشرية الفائقة على الحساب والتكهن. فسرعان ما نثق بكفاءة الذكاء الاصطناعي بعد أن نرى رأي العين كيف بوسعه التوصل إلى أرقام ضخمة في ثوانٍ معدودة أو التنبؤ بحركة الأسهم. ومن سوء الحظ أن ذلك يمكن أن يكون عاملاً سلبياً للذكاء الاصطناعي، لأنه يبرع فقط تحت ظروف محدودة مبرمجة له. ولكن عندما يزج به للعمل خارج حدوده – مثلاً عندما تستخدم العائلة كلها حساب نتفليكس نفسه، أو عندما يطلب من جوجل التكهن بنتيجة علاقة عاطفية ما – حينها يكون لا مفر من خيبة الأمر.

تحدثت مؤخراً مع شخص يعمل في مكتب الأبحاث البحرية التابع لوزارة الدفاع الأميركية، وبيّن لي كيف يدير الملاحون غير الخبراء تقنياً نظم الذكاء الاصطناعي. أولاً، هم يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي بشيء من الخوف والرهبة، إذ يتوقعون أن يستكمل كل مهمة بشكل مثالي. ولكن، إذا اقترف أي نظام خطأ يبدو – من وجهة النظر البشرية – ساذجاً بوضوح، يحجم الملاحون حينها عن استخدامه كلياً، حتى في مواقف منظمة عادةً ما يبرع فيها الذكاء الاصطناعي. ولبناء الثقة، على الذكاء الاصطناعي إبداء ثقته بذاته، أو حتى من الأفضل أن يعبر عن خوفه من الفشل.

التطور العلمي والتكنولوجي باستخدام الذكاء الاصطناعي

لا أحد يستطيع أن يشكك في أن الذكاء الاصطناعي يحقق قفزات كبيرة في التطور العلمي والتكنولوجي، غير أن قدرتنا على الثقة به متخلفة عن ركب تقدمه. وهذا أمر مهم، لأن النجاح في كثير من الصناعات خطأ! مرجع الارتباط التشعبي غير صحيح. فعلى متن الحفارات البحرية وفي فصائل الجيش، من الممكن أن تمثل ثقتك في رفاقك مسألة حياة أو موت. وحتى في مجالات الأعمال الأقل خطراً، من الممكن أن تمثل الثقة الفارق الفاصل بين النجاح والفشل في إبرام الصفقات أو استكمال المشروعات. إننا نثق بالآخرين لا لأنهم أذكياء بشكل مذهل، كالذكاء الاصطناعي، وإنما لأن لديهم ارتباطات عاطفية، وخاصةً تلك التي ترتبط بنا شخصياً.

وهذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي ليس مفيداً. على العكس تماماً. فهو يمثل عقلاً تم تفكيكه وتحليله، وذكاءً مركزاً ومؤهلاً لأقصى أداء ممكن. ولكن من عدة أوجه، يختلف الذكاء الاصطناعي كلياً عن العقل البشري المتكامل الذي بوسعه استيعاب اللغات وحل المشكلات وفهم مشاعر الآخرين في آن واحد.

لو أنني ما زلت أمتهن وظيفة المسح الجيوفيزيائي في شمال كندا إلى يومنا هذا، لما كنت سأثق رغم ذلك بأن ينقذ حاسوب حياتي في الغابة، لكنني كنت سأثق بأن يفحص الذكاء الاصطناعي الأحوال الجوية، ويقرر أننا ما كان ينبغي لنا المغامرة بالخروج صباح ذاك اليوم.

أي أنني سيسعدني أن لدي رئيس طاقم بشري، لكنني آمل لو أن حاسوباً قد حال دون حصارنا من الأساس.

أسئلة وأجوبة: هيلاري ماسون

كيف ينسجم الذكاء الاصطناعي مع فريق علم البيانات الخاص بك؟

من المفيد التعرف على المهام الثلاث التي يضطلع بها علماء البيانات عند التعامل مع حقيقة الذكاء الاصطناعي.

في المقالة الرئيسية لملف "أفكار كبيرة" في هارفارد بزنس ريفيو عن "صناعة الذكاء الاصطناعي"، يناقش إريك برينجولفسون وأندرو مكافي أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي سيصبحان قريباً تقنيتين لا تقلان أهمية عن تقنيات الأغراض العامة الأخرى كالكهرباء أو محرك الاحتراق الداخلي. إذ يمثلان تغيراً بارزاً في قدراتنا التقنية، وستشكلان محفزاً للموجة التالية للنمو الاقتصادي.

ولكن، كيف سنطبقهما عملياً؟ وفي أي مكان تحديداً ستستقر هذه القدرات الجديدة في المؤسسات؟ وكيف ستستغلها الشركات؟

حوار حول حقيقة الذكاء الاصطناعي ودور البيانات الضخمة

ولكي نتعرف عن قرب إلى رؤية عملية على أرض الواقع، تحدث نائب رئيس تحرير هارفارد بزنس ريفيو، والتر فريك، إلى هيلاري ماسون، مؤسسة شركة "فاست فوروارد لابز" (Fast Forward Labs) المتخصصة في أبحاث الذكاء الآلي. وإليكم مقتطفات من حوارهما.

هارفارد بزنس ريفيو: الذكاء الاصطناعي موضوع مثار نقاش الآن. ما رأيك في التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في هذا المجال باعتبارك عالمة بيانات وباحثة في هذا الميدان؟

مايسون: لو أجرينا هذا الحديث منذ ثمانِ أو عشر سنوات، فكان سيدور بالتأكيد حول البيانات الضخمة، وما إذا كان بوسعنا إنشاء البنية التحتية الضرورية لوضع هذا الحجم من البيانات كلها في مكان واحد، والاستعلام عنها. وفور أن يتسنى لك ذلك، يمكنك إنجاز التحليلات. وتتمثل هذه البيانات الضخمة جوهرياً في إحصاء الأشياء، بغية الإجابة عن أسئلة ذات قيمة تجارية أو إنتاجية. ولطالما استطاع الناس إحصاء الأشياء في البيانات، غير أن التغير الذي شهدناه منذ ثماني سنوات تمثل في أن البرمجيات الجديدة جعلت تلك المهمة ميسورة التكلفة، ومتاحة لمجموعة متنوعة من البشر لم يكن بوسعهم إنجازها من قبل.

وأدى ذلك إلى صعود نجم علم البيانات، الذي يختص بإحصاء الأشياء ببراعة، والتنبؤ بها، وبناء نماذج استناداً إلى البيانات. ولأن هذه النمذجة أمست الآن أرخص تكلفة بكثير، فهي لم تطبق على مسائل عالية القيمة فحسب كعلم حسابات التأمين، وإنما تم تطبيقها أيضاً على أمور ربما بدت ساذجة جداً، كالتوصيات والاقتراحات ونتائج البحث وما شابه ذلك.

وبعد ذلك، نشأ التعلم الآلي؛ وهو مجموعة من الأدوات داخل علم البيانات تسمح لك بإحصاء الأشياء ببراعة، ودمج حلقات من الملاحظات. وبالفعل بدأنا نستخدم نماذج تستخلص المزيد من البيانات من العالم، ومن ثم تضخها مجدداً في تلك النماذج، بحيث تتحسن بمرور الوقت.

والآن، ها نحن نتحدث اليوم عن الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن المصطلح نفسه فضفاض نوعاً ما، وله معنى تقني وآخر تسويقي، غير أنه يختص أساساً باستخدام التعلم الآلي – وتحديداً التعلم العميق – لتمكين التطبيقات المبنية على هذه البنية التحتية. وهذا يعني أنه لا يمكنك توظيف الذكاء الاصطناعي بدون تقنية التعلم الآلي، ولا يمكنك الاستفادة من التعلم الآلي دون تحليلات محوسبة، وليس بوسعك إجراء التحليلات المحوسبة من دون البنية التحتية للبيانات. وهكذا أرى أن كل هذه العناصر مترابطة.

كيف ينسجم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي مع قدرات البيانات الحالية للشركات؟

يُستخدم علم البيانات بعدة طرق داخل المؤسسة الواحدة، ولكن ثمة خطأ شائع أرى الناس يقعون فيه بشأن إدارة هذا العلم، ألا وهو افتراضهم أنه نظراً لأنه يعمل على مجموعة واحدة من التقنيات، فهذا يعني أنه شيء واحد فقط لا غير. لكنني أقسمه إلى ثلاث قدرات، وكلها تعول على ذات التقنية. وأول تلك القدرات هي فهم مجال العمل. وهذه هي التحليلات المحوسبة، أو تحليل معلومات الأعمال، والقدرة في النهاية على طرح أسئلة وتحليل المعلومات لصنع قرارات أفضل. وعادة ما تُدار من مكتب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، أو مكتب رئيس العمليات. وهذه القدرة ليست بضرورة الحال مجالاً تقنياً.

والقدرة الثانية هي علم بيانات المنتج، وتعني ببناء خوارزميات ونظم – قد تستغل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي – تعمل بالفعل على تحسين المنتج. وهنا يأتي دور أشياء مثل مرشحات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، ونظم التوصيات، وخوارزميات البحث، والتصور البصري للبيانات. وغالباً ما تكمن هذه القدرة تحت مظلة نشاط تجاري بعينه، وتُدار من قسم تطوير المنتج أو القسم الهندسي.

اقرأ أيضاً: البيانات الصغيرة يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في الذكاء الاصطناعي

فيما تتعلق القدرة الأخيرة للبيانات بالبحث والتطوير، وتتعرض للإهمال أو للإلحاق بلا تمييز بعلم بيانات المنتج. ولكنها هي المعنية باستخدام البيانات لإطلاق منتج جديد، وافتتاح مجال عمل جديد، وإتاحة فرص جديدة لتحقيق أرباح.

وهل غيرت تلك القدرات الثلاث التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي؟

لنتمهل للحظة، ونلقي نظرة عن كثب على ما يقدمه لنا "التعلم العميق"، بما إنه قسم محوري في تقنية الذكاء الاصطناعي، وجزء كبير من التقدم الذي أحرزه التعلم الآلي خلال السنوات الأخيرة. أولاً، يتيح التعلم العميق الوصول إلى البيانات التي كانت في السابق غير متاحة لأي نوع من أنواع التحليل؛ فيمكنك فعلاً أن تجد قيمة حقيقية في البيانات المرئية أو المسموعة مثلاً. وعلى الرغم من أن عدد الشركات التي لديها كمية كبيرة من هذا النوع من البيانات ما زالت محدوداً جداً، لكنني أعتقد أنه من الأرجح أن يزداد عددها بمرور الوقت. كما أن التحليلات المحوسبة تتأثر بالقدرة على استخدام بيانات الصور لا البيانات النصية أو المنظمة فقط. ثانياً، يتيح التعلم العميق ابتكار طرق جديدة لحل مشكلات علم البيانات العويصة للغاية؛ مثل تلخيص النصوص. ويسمح لك التعلم العميق بابتكار نماذج تنبؤية على مستوى من الجودة والتطور لم يكن في المتناول من قبل. وبالتالي، فالتعلم العميق يحسن أيضاً من وظيفة منتج علم البيانات لأن بوسعه خلق فرص جديدة للمنتج. على سبيل المثال، تستخدم كثير من الشركات التعلم العميق على نحو ناجح جداً في نظم توصيات التجارة الإلكترونية. وبالتالي، يؤثر التعلم العميق بطبيعة الحال على وظيفة البحث والتطوير بتوسعة نطاق ما هو ممكن تقنياً.

إذاً، فإن علم البيانات يدور حول التحليلات المحوسبة، وتطوير المنتجات، والبحث والتطوير. هل هذا موقف متدرج مثل المشي قبل الركض؟ أم ينبغي على الشركات تجربة القدرات الثلاث مرة واحدة؟

في الحقيقة إنه يقتضي مزيجاً من الاثنين معاً. بمعنى أنك ستتخلى عن فرص سانحة على الطاولة إذا سعيت وراء حالة واحدة فقط من حالات الاستخدام هذه. ولكن، من المفيد حقاً ترسيخ دعائم البنية التحتية والتحليلات المحوسبة الخاصة بك قبل القفز إلى البحث والتطوير. وعملياً، نرى أن الناس أكثر ارتياحاً للاستثمار في مبادرات موفرة للتكلفة قبل الاستثمار في فرص جديدة للأرباح. فالأمر أكثر قبولاً من وجهة النظر الثقافية لا أكثر.

ما الأخطاء الأخرى التي ترين أن الشركات تقع فيها في سياق جهودها المتعلقة بعلم البيانات؟

ثمة خطأ جسيم ينطوي على العملية ذاتها. فقد لاحظنا أن الناس يقحمون هذا النوع من الأشياء في عملية هندسة البرمجيات، وهذا لا يجدي. لأن تطوير نظم علم البيانات يختلف جوهرياً من عدة جوانب عن هندسة البرمجيات. ففي بداية مشروع علم البيانات، لا تستطيع الجزم بأن الأمر سيفلح. وإنما في بداية مشروع هندسة البرمجيات، تكون على يقين من أن المشروع سيكتب له النجاح والفلاح.

وهذا يعني أن عمليات هندسة البرمجيات تبوء بالفشل عندما تواجه ريبة وشك. وفي المقابل، يقتضي علم البيانات عملية تجريبية تفسح المجال للريبة والشكوك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي شركة لديها عقبتها الثقافية الخاصة التي يتعين تذليلها، أي طريقة تفكير معينة لا بد أن تتغلب عليها. فمثلاً الكثير من الشركات ليست لا تسمح بأن تعمل على شيء لا يفلح، ولذلك ينتهي الأمر بعلماء البيانات محدودي القدرات الذين يقومون بمشاريع بحثية محفوفة بالمخاطر إلى معاقبتهم في التقييمات السنوية لأنهم اضطلعوا بعمل لمدة شهرين لم يثمر عن شيء، على الرغم من أنهم قاموا بعمل رائع. إن علم البيانات يتطلب التمتع بمساحة ثقافية للتجريب والعمل على أشياء ربما تبوء بالفشل. إذاً تحتاج الشركات إلى أن تدرك أنها تستثمر في مجموعة من المبادرات، التي سيثمر بعضها في نهاية المطاف، ويحقق قيمة أكبر بكثير من التحسينات التراكمية للمنتج.

كيف تتعاملين مع كل هذا الصخب الدائر حول هذا الموضوع؟ وكيف تنصحين المسؤولين التنفيذيين في التعامل مع ذلك الأمر؟

ما زلت متفائلة، لا يثنيني عن تفاؤلي أي شيء حيال إمكانات ما نطلق عليه اسم الذكاء الاصطناعي، لكنني في الوقت نفسه أفكر بشكل عملي، بمعنى أنني بحاجة إلى تقديم نظم مجدية لعملائنا. وهذا قيد كبير للغاية. هناك أناس يصرحون بمزاعم من الواضح أنها مبالغ فيها وساذجة. وفي بعض الحالات، نجد أن أموراً كان من الممكن أن نطلق عليها منذ بضع سنوات اسم "تحليل الانحدار"، تُعرف الآن باسم "الذكاء الاصطناعي"، لتحسين قيمتها من منظور تسويقي لا أكثر. وعليه، فنصيحتي للمسؤولين التنفيذيين هي أن يضعوا نصب أعينهم أنه لا يوجد سحر في الأمر. وعلى المستوى المفاهيمي، ما من شيء هنا ليس في متناول استيعاب أي مسؤول تنفيذي.

وإذا كان هناك شخص يروج لك فكرة ما قائلاً: "لا أود أن أشرح كيف تعمل، لكنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي"، فمن المهم حقاً ألا تكف عن سؤاله: "كيف ستعمل؟ وما البيانات التي تدخل؟ وما الأنماط التي يجوز العثور عليها في البيانات التي يمكن أن يتعلم منها النظام؟ وما هي المخرجات؟"، وذلك لأن تلك المخرجات من نظام التعلم العميق عموماً هي نقطة بيانات كانت في السابق غير موسومة، أصبح لها وسم الآن، إضافةً إلى شيء من الثقة بالوسم، وهذا كل شيء. إذاً هذا ليس نظاماً ذكياً بالقدر الذي نتحلى به أنا وأنت. فما زلنا بعيدين كل البعد عن أي شيء يشبه من قريب أو بعيد الذكاء الذي يتحلى به البشر.

مقالة

لماذا لم يتمكن الذكاء الاصطناعي (بعد) من كتابة هذه المقالة؟

تتعلم الآلات أسرع وعلى نحو أفضل من أي وقت مضى، لكنها ما زالت مكبلة بقيود متعلقة بحقيقة الذكاء الاصطناعي.

والتر فريك

اقترح الباحث والأستاذ السابق، روجر شانك، ذات مرة هدفاً جديداً وغير مألوف للذكاء الاصطناعي: وهو أن الحاسوب ينبغي أن يكون قادراً على مشاهدة فيلم "قصة الحي الغربي" (West Side Story)، وتمييز حبكة مسرحية "روميو وجولييت". وهكذا آمن شانك وطلابه بأن القصص محورية للذكاء، والاستدلال، والمعنى. وبحسب مقياس شانك، فإن الذكاء الاصطناعي الحالي ليس ذكياً على الإطلاق.

ومن المفارقة أن المقالة الخاصة التي تناولت صناعة الذكاء الاصطناعي هي ذاتها مثال ساطع على هذا اللون من الأعمال التي لا تستطيع الحواسيب إنجازها بعد. إذ كتب المقالة خبيران، معتمدين على عقود من الخبرات لوضع أطروحة، وجمع الأدلة، وصياغة قصة. وساعد ثلاثة محررين في صياغة قرابة 5,000 كلمة لتخرج المقالة في حلتها النهائية.

وحقيقة أن البرمجيات ليس بوسعها كتابة مقالة كهذه بعد ليست ضربة للذكاء الاصطناعي، أو دليلاً على أنه لن يكون ثورياً. غير أن تلك الحقيقة تقدم لنا نافذة نطل منها على كيفية عمل تقنيات تعلم الآلة بالضبط، وما تبرع وما لا تبرع فيه تلك التقنيات حالياً، وكيف ستتطور كأدوات للكتابة – أو حتى تتطور لتتحول إلى مؤلفين – في المستقبل.

غير جاهز للوثائق الطويلة

يعمل الذكاء الاصطناعي الراهن عن طريق صياغة مهام على هيئة مشكلات تنبؤية، ثم التوصل إلى تكهنات أو التنبؤات المناسبة باستخدام تقنيات إحصائية وكميات كبيرة من البيانات. ويمكننا اتخاذ الإكمال التلقائي كمثال بسيط على مشكلة تنبؤية نصية. فعندما أكتب (How’d) في رسالة نصية، يستخدم هاتفي بيانات ونماذج إحصائية للتنبؤ بالكلمة التالية. فيقدم لي (it) أو (you) أو (the). فخطر لي أن أكتب (it)، وما أن يقع اختياري عليها، ينتقل هاتفي إلى التنبؤ بالكلمة التالية. وهذه المرة يكون واثقاً تمام الثقة بأنني سأختار كلمة (go) (وهو تنبؤ صحيح) حتى أنه لا يقدم لي أي خيارات أخرى، وإنما ينتقل إلى الكلمة التالية، مقترحاً (go with) أو (go today). في مجال تعلم الآلة، يعرف هذا اللون من المشكلات التنبؤية بـ"التعلم تحت الإشراف". وتتعلم الخوارزمية تمييز الأنماط عندما يتم تغذيتها بمجموعة من البيانات تحوي الإجابة الصحيحة. وفي هذا المثال يتم تغذيتها بالكثير من الرسائل النصية التامة، ومثال على ذلك أن كلمة (go) غالباً ما تتبع (How’d it). (يعمل التعلم بلا إشراف، وهو لون آخر من ألوان تعلم الآلة بطريقة مختلفة، غير أن التعلم تحت الإشراف قد قاد الشق الأكبر من التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في هذا المجال).

ولكن عملية كتابة مقالة في مجلة لا يمكن اختصارها بسهولة في المشكلة التنبؤية - على الأقل - حتى الآن. وكما صرح سام بومان، الأستاذ بجامعة نيويورك، في مؤتمر مؤخراً حول الذكاء الاصطناعي والصحافة: "إن فكرة صناعة نص طويل ومتجانس حقاً، وقالب خاص بالصحفيين، مستبعدة جداً". وعلى الرغم من أن الباحثين أثبتوا أن تعلم الآلة يمكن أن ينتج نصاً متجانساً في ظروف محددة، بحسب تصريح بومان، غير أن "بناء نظم بحق قادرة على قطع المسافة كلها، بداية من الفكرة المجردة أو مجموعة حقائق وصولاً إلى نص طويل متجانس، ما زال أمراً غاية في الصعوبة والمشقة".

ولبيان مدى هذه الصعوبة، أشار بومان إلى نص سينمائي بعنوان "صن سبرينغ" (Sunspring)، كُتب العام الماضي بواسطة تقنية تعلم الآلة. وتم إنتاج هذا النص بواسطة ضخ عشرات النصوص السينمائية التي تتناول الخيال العلمي في شبكة عصبية – وهي نوع من خوارزمية تعلم الآلة – على مستوى الحروف، مما يعني أن وحدة البيانات التي كانت الخوارزمية تتعلم منها هي الحرف المفرد. وبالنظر إلى الحروف التي وردت من قبل، كانت الخوارزمية تتعلم التنبؤ بأي الأحرف سيأتي لاحقاً.

تظهر النتيجة أعلاه. ولن تود تفويتها.