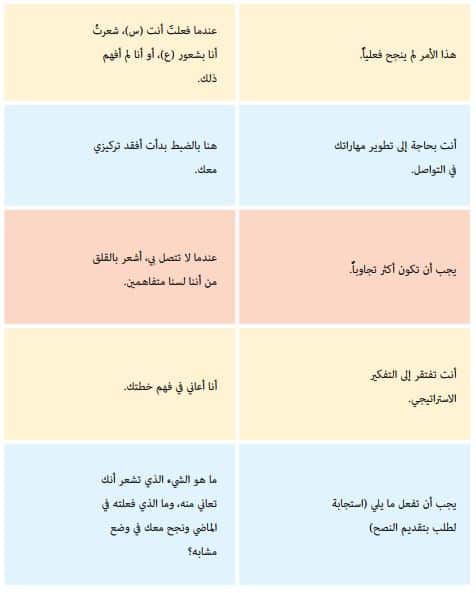

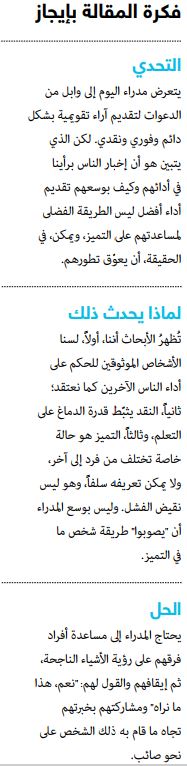

لسنوات طويلة كان المدراء يُشجعون على كيل المديح وتوجيه الانتقادات البناءة إلى موظفيهم بخصوص كل شيء تقريباً. لكن هناك طرقاً أفضل لمساعدة الموظفين على النجاح والتميز، وهي الآراء التقويمية.

فالتجربة المستمرة في "الشفافية الجذرية" في "بريدج ووتر أسوشيتس" (Bridgewater Associates) وثقافة "نتفليكس" (Netflix)، التي وصفتها صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخراً أنها "تشجع على الآراء التقويمية القاسية"، وتُخْضِع الموظفين إلى آراء تقويمية بطريقة 360 درجة "بطريقة ضاغطة وغريبة"، هما مثالان على الاعتقاد الطاغي أن الطريقة الفضلى لزيادة الأداء في الشركات تكون من خلال الآراء التقويمية الصارمة، والمتكررة، والصريحة، والشاملة، والنقدية غالباً.

"كيف يجب أن نقدم الآراء التقويمية وكيف يجب أن نتلقاها؟" هذا هو التساؤل الذي يدور في أذهاننا. إلى أي حد، وبأي وتيرة، وباستعمال أي تطبيق جديد؟ ومع هذا الهرج والمرج المحيط بمقاربات "بريدج ووتر" و"نتفليكس"، ما مدى الحدة والصراحة اللذين لا هوادة فيهما واللذين يجب أن نتمتع بهما؟ ولكن خلف كل هذه الأسئلة يقبع سؤال آخر يفوتنا وهو سؤال جوهري للغاية. فالبحث عن طرق لتقديم آراء تقويمية أفضل وتلقيها يفترض أن الآراء التقويمية هي شيء مفيد على الدوام. لكن السبب الوحيد الذي يدفعنا إلى استخدامها هو مساعدة الموظفين على تقديم أداء أفضل. وعندما ندرس ذلك – طارحين السؤال التالي: "كيف بوسعنا أن نساعد كل شخص على النجاح والتميز؟ – نجد أن الإجابة تأخذنا في اتجاه مختلف.

ولكي نكون واضحين، فإن التعليمات – أي إخبار الموظفين بالخطوات الواجب اتباعها أو المعارف والحقائق التي يفتقرون إليها – يمكن أن تكون مفيدة بحق: وهذا هو السبب الذي يجعلنا نضع قوائم للتدقيق في قمرات الطائرات، وفي الآونة الأخيرة، في غرف العمليات.

هناك في الحقيقة طريقة صحيحة ليعطي بها الممرض حقنة بأمان، وإذا كنت ممرضاً جديداً مبتدئاً وأخطأت في تطبيق إحدى الخطوات، أو إذا كنت غير مدرك لحقائق أساسية حول حالة المريضة، فإن شخصاً ما يجب أن يخبرك بذلك. ولكن المناسبات التي يمكن فيها تحديد الإجراءات أو المعارف الضرورية لأداء وظيفة معينة بالحد الأدنى بشكل موضوعي ومسبق نادرة وباتت أكثر ندرة. وما نعنيه بعبارة "الآراء التقويمية" هو أمر مختلف تماماً. فالرأي التقويمي يعني إخبار الموظفين برأينا في أدائهم وكيف يتعين عليهم أن يؤدوا أداءً أفضل – سواء أكانوا يقدمون عرضاً فاعلاً، أو يقودون فريقاً، أو يضعون استراتيجية. والأبحاث التي تتناول هذا الموضوع واضحة، وتشير إلى أن إخبار الموظفين برأينا في أدائهم لا يساعدهم في النجاح والتميز، كما أن إخبار الموظفين برأينا في الكيفية التي يجب عليهم أن يتحسنوا بها تعوق عملية التعلم.

تستند القناعة القائمة حالياً بأن الرأي التقويمي هو أمر جيد محض إلى ثلاث نظريات نقبلها عموماً في عالم الأعمال بوصفها حقائق. النظرية الأولى هي أن الآخرين أكثر إدراكاً منك لنقاط ضعفك، وبالتالي فإن الطريقة الفضلى ليساعدوك هي أن يُظهروا لك ما لا تستطيع أن تراه بنفسك. يمكننا أن نسمي هذه النظرية "مصدر الحقيقة". فأنت لا تدرك أن بدلتك مجعدة أو أن عرضك ممل ومضجر، أو أن صوتك يتهدج، لذلك يعود الأمر إلى زملائك لكي يخبروك بأبسط شكل ممكن "أين تقف". وإذا لم يخبروك بذلك، فإنك لن تعرف أبداً، وهذا سيكون أمراً سيئاً.

الاعتقاد الثاني هو أن عملية التعلم هي بمثابة ملء وعاء فارغ: فأنت تفتقر إلى بعض القدرات التي يجب عليك اكتسابها، لذلك فإن زملاءك يجب أن يعلموك إياها. بوسعنا أن نسمي هذه النظرية "التعلم". فإذا ما كنت تعمل في مجال المبيعات، فكيف بوسعك إبرام الصفقات إذا لم تتعلم كفاءة "مسايرة" الزبون المحتمل؟ وإذا كنت مدرساً، فكيف بوسعك أن تتحسن إذا لم تتعلم الخطوات وتتدرب عليها في أحدث تقنية لتعليم الفريق أو في تقنية "الصف المقلوب"؟ الفكرة هي أنك لا تستطيع أن تتحسن – وأنك بحاجة إلى الرأي التقويمي لتطوير المهارات التي تفتقر إليها.

اقرأ أيضاً: الآراء التقويمية الفورية تؤذي أداءنا

الاعتقاد الثالث هو أن الأداء العظيم شيء شامل، وقابل للتحليل، وقابل للوصف، وأنه بعد أن يُحدد، يمكن نقله من شخص إلى آخر، بغض النظر عن هوية كل شخص. وبالتالي يمكنك، بعد الحصول على آراء تقويمية حول شكل التميز، أن تفهم مكامن تقصيرك عن تجسيد هذا المثال الأعلى ومن ثم أن تسعى سعياً حثيثاً إلى معالجة هذه العيوب والنواقص. نسمي هذه النظرية "التميز". فإذا كنت مديراً، فإن مديرك قد يريك نموذج سلوكيات المشرف في الشركة، ويطالبك بالتقيد بها، ويخبرك ما الذي يجب عليك فعله أكثر لكي تتقنها إتقاناً أوثق. فإذا ما كنت تطمح إلى أن تقود، فإن شركتك قد تستعمل أداة الآراء التقويمية بطريقة 360 درجة لتقيس أداءك مقابل كفاءاتها القيادية المحددة مسبقاً ومن ثم تقترح عليك دورات أو تجارب لتمكنك من اكتساب الكفاءات التي تُظهرُ نتائج التقويم أنك تفتقر إليها.

القاسم المشترك بين هذه النظريات هو التمركز حول الذات: فهي تنظر إلى خبرتنا الذاتية وما نحن واثقون من أنه انعدام الخبرة لدى زملائنا على أنها مسلمات؛ وهي تفترض أن طريقتي هي بالضرورة طريقتك. ولكن كما يتضح فإنه عندما نقدر استقرائياً بناءً على ما يعطي أداءَنا شكله ما الذي قد يعطي أداءَ الآخرين شكله، فإننا بذلك نبالغ ونتجاوز الواقع.

تُظهر الأبحاث أن أياً من هذه النظريات ليس صحيحاً. وكلما اعتمدنا عليها أكثر، وكلما زدنا من اعتماد التكنولوجيا عليها، سنحصل على تعلم وإنتاجية أقل من الآخرين. ولكي نفهم السبب، ولكي نتبين الطريق نحو أسلوب أكثر فاعلية في تحسين الأداء، دعونا نراجع كل نظرية من هذه النظريات بقدر أكبر من الدقة.

مصدر الحقيقة

المشكلة الأولى للرأي التقويمي هي أن البشر لا يجيدون تقدير الآخرين بموثوقية. فخلال السنوات الأربعين الماضية، أظهر المتخصصون في القياس النفسي في دراسة تلو الأخرى أن الناس لا يتمتعون بالموضوعية لكي يحملوا في رؤوسهم تعريفاً مستقراً لخصلة مجردة، مثل البراعة التجارية أو الحزم، ومن ثم ليقوّموا شخصاً آخر بدقة بناءً على هذا التعريف. كما أن تقويماتنا تتلون بعمق بناءً على فهمنا الذاتي لما نقوّم الآخرين بناءً عليه، وبناءً على نظرتنا لما هو الشكل المناسب لكفاءة محددة، وليونتنا أو قساوتنا كأشخاص يضعون التقويم، وكذلك تحيزاتنا المتأصلة وغير الواعية. تُدعى هذه الظاهرة "تأثير فرادة المُقوّم"، وهي كبيرة (أكثر من نصف تقويمك لشخص آخر يعكس سماتك أنت وليس سماته هو) وشديدة المرونة (ليس هناك من تدريب قادر على التقليل منها). بعبارة أخرى، تُظهر الأبحاث أن الرأي التقويمي هو تشويه أكثر منه حقيقة.

هذا ما يفسر أنه على الرغم من كل التدريب المتاح حول كيفية تلقي الآراء التقويمية، إلا أنه يظل عملاً شاقاً: فالمتلقون مضطرون إلى المعاناة وسط هذه الغابة من التشويه بحثاً عن شيء يعتبرونه أنفسهم.

وبما أن رأيك التقويمي الذي تعطيه للآخرين يتعلق بك أنت أكثر من تعلقه بهم، فإنه يقود إلى خطأ منهجي، يتضخم عند النظر إلى التقويمات كرقم واحد مجمع. هناك نوعان فقط من أنواع خطأ القياس في العالم: الخطأ العشوائي، الذي تستطيع التقليل منه من خلال الأخذ بالمتوسط الحسابي للعديد من القراءات؛ والخطأ المنهجي، الذي لا تستطيع التقليل منه بهذه الطريقة. لسوء الحظ، يبدو أننا جميعاً قد غادرنا صفوف مادة الرياضيات متذكرين النوع الأول فقط وليس الثاني. وقد بنينا كل أدواتنا للرأي التقويمي الخاص بالأداء والقيادة كما لو أن أخطاء القياس عشوائية، وهي ليست كذلك. بل هي أخطاء منهجية.

اقرأ أيضاً: 6 خطوات يمكن للقادة اتخاذها لتحقيق الاستفادة الأكبر من الآراء التقويمية

لنأخذ عمى الألوان على سبيل المثال. إذا طلبنا من شخص لديه عمى ألوان تقدير درجة الاحمرار في وردة معينة، فإننا لن نثق برأيه – فنحن نعلم بعدم قدرته على الرؤية، ناهيك عن "تقدير" الدرجة اللونية للأحمر. خطؤه ليس عشوائياً؛ بل هو خطأ يمكن التنبؤ به وشرحه، وهو ناجم عن عيب في نظام القياس؛ وبالتالي فهو منهجي. فإذا ما قررنا بعدها أن نطلب من سبعة أشخاص إضافيين لديهم عمى ألوان تقدير درجة احمرار وردتنا، فإن أخطاءهم ستكون مساوية في عدم منهجيتها، وبالتالي فإن الأخذ بالمتوسطات الحسابية لتقديراتهم لن يقربنا من تحديد مدى الاحمرار الفعلي للوردة. لا بل الوضع في حقيقة الأمر أسوأ من ذلك بكثير. فجمع كل التقديرات غير الدقيقة للاحمرار – "الرمادي"، "الرمادي جداً"، "الرمادي المائل إلى البياض"، "البني المائل إلى اللون الترابي" وهكذا دواليك – ومن ثم حساب متوسط تقديراتهم يبعدنا أكثر عن معرفة أي شيء موثوق عن التجارب الشخصية للأفراد مع الوردة وعن الحقيقة الفعلية لمدى احمرار وردتنا.

ما كشفته الأبحاث هو أننا جميعاً لدينا عمى ألوان عندما يتعلق الأمر بالخصال المجردة، مثل التفكير الاستراتيجي، والإمكانيات، والبراعة السياسية. وعدم قدرتنا على تقويم الآخرين بناءً عليها هو أمر يمكن التنبؤ به وشرحه – وهذا شيء منهجي. ونحن لا نستطيع إزالة الخطأ من خلال إضافة المزيد من البيانات وقياس متوسطها الحسابي، كما أن القيام بذلك يكبر خطأنا.

لا بل الأسوأ من ذلك هو أنه على الرغم من أن العلم كان قد أثبت منذ زمن بعيد أن لدينا عمى ألوان، إلا أننا في عالم الأعمال نفترض أن بصرنا سليم تماماً. ونحن في أعماقنا لا نعتقد أننا نرتكب الكثير من الأخطاء على الإطلاق. كما نظن أننا موثوقون في تقويمنا للآخرين. ونحن نعتقد أننا مصدر للحقيقة. كلا نحن لسنا مصدراً للحقيقة، بل نحن مصدر للخطأ.

عندما تُجري أداة للآراء التقويمية استطلاعاً لرأي ثمانية من زملائك حول مدى براعتك التجارية، فإن علامة 3.79 (من أصل 4) التي تحصل عليها هي تشويه أكبر بكثير بالمقارنة مع مجرد استطلاع رأي شخص واحد فقط عنك – فرقم 3.79 هو كله ضجيج، وليس إشارة. وبما أننا (أ) بدأنا نرى هذا النوع من الآراء التقويمية المبنية على البيانات، و(ب) بما أن هذه البيانات ستحفظ في شركتك على الأغلب لفترة طويلة جداً، و(ج) بما أنها سوف تستعمل لدفع المال إليك، أو ترقيتك، أو تدريبك، أو طردك من وظيفتك، فإنك يجب أن تقلق من مدى العيب الجوهري الفعلي لهذه العملية.

اقرأ أيضاً: لماذا يُعد طلب المشورة أكثر فاعلية من طلب الرأي التقييمي؟

العالم الوحيد الذي يُعتبر البشر فيه مصدراً موثوقاً للحقيقة هو مشاعرهم وخبراتهم الذاتية، ولطالما كان الأطباء يعرفون ذلك. فعندما تفحصك طبيبة في أعقاب عملية جراحية تُجريها لك، ستطرح عليك السؤال التالي: "على مقياس من 1 إلى 10، علماً أن 10 مرتفعة جداً كيف تقوم درجة ألمك؟" وإذا قلت "خمسة"، فإن الطبيبة قد تصف لك كل أشكال العلاج، لكن من غير المرجح أن تشكك في رقم "خمسة" الذي قلته. إذ من غير المنطقي وبغض النظر عن العمليات الجراحية التي أجرتها، أن تقول لك إن "خمستك" هي رقم خاطئ، وإن وجعك هذا الصباح، في الحقيقة، هو "ثلاثة". من غير المنطقي أن تحاول شرح ما هو المقصود برقم "خمسة"، وما إذا كانت أي اختلافات ثقافية قد تشير إلى أن "خمستك" في الواقع ليست "خمسة" حقيقةً. من غير المنطقي عقد جلسات معايرة مع الأطباء الآخرين لضمان أن تكون "خمستك" هي ذاتها "خمسة" الآخرين في الغرف الموجودة في ذات الردهة من المستشفى. عوضاً عن ذلك، يمكنها أن تكون واثقة من كونك أفضل من يحكم على درجة ألمك ومن أن كل ما هي واثقة منه هو أنك ستشعر بشعور أفضل عندما تعطي لألمك علامة أدنى. فتقديرك في النهاية هو تقديرك أنت وليس تقديرها هي.

وتماماً كما أن طبيبتك لا تعرف حقيقة ألمك، فإنك أنت لا تعرف حقيقة زملائك، على الأقل لا تعرفها بأي طريقة موضوعية. فقد تقرأ أن عمال اليوم – ولاسيما أبناء الألفية الجديدة – يريدون أن يعرفوا أين يقفون. وقد تواجه أحياناً بعض الحالات التي يطلب أعضاء الفريق فيها منك أن تخبرهم أين يقفون، بموضوعية. وقد تشعر أن واجبك يقتضي محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة. لكنك لا تستطيع فعل ذلك ولا أحد منا يستطيع. كل ما بوسعنا فعله – وهو ليس بالشيء القليل – هو أن نشارك مشاعرنا وتجاربنا، وردود أفعالنا الذاتية. بالتالي نستطيع أن نخبر شخصاً معيناً ما إذا كان صوته مزعجاً لنا؛ أو ما إذا كان مقنعاً لنا؛ أو ما إذا كان عرضه مضجراً لنا. قد لا نكون قادرين على إخباره أين يقف، لكن بوسعنا أن نخبره أين يقف معنا. وهذه حقائقنا وليست حقائقه. هذا زعم أكثر تواضعاً، لكنه على الأقل دقيق.

كيف نتعلم

تقول نظرية أخرى من نظرياتنا الجماعية إن الرأي التقويمي يتضمن معلومات مفيدة، وإن هذه المعلومات هي المكون السحري الذي سيسرع التعلم لدى شخص معين. مرة أخرى، تشير الأبحاث في هذا الصدد إلى الاتجاه المعاكس. فالتعلم هو أقل ارتباطاً بإضافة شيء جديد غير موجود منه إلى إدراك الموجود وتعزيزه وتنقيحه. وثمة سببان لذلك.

يستجيب دماغك للآراء التقويمية الناقدة بوصفها تهديداً ّ ويحد من نشاطه. كما أن دفع الناس إلى التركيز على عيوبهم والفجوات الموجودة لديهم لا يساعد على التعلم وإنما يعوقه.

السبب الأول هو أننا من الناحية العصبية ننمو أكثر في المجالات التي نتمتع فيها بقدرة أكبر (نقاط قوتنا هي مجالات نمونا). فالدماغ يستمر في التطور طوال الحياة، لكن دماغ كل شخص يتطور بطريقة مختلفة. وبسبب جيناتك الموروثة والظروف غير المألوفة التي عشتها في بيئة طفولتك المبكرة، فإن التوصيلات العصبية لدماغك فريدة من نوعها تماماً. فبعض أجزاء الدماغ تضم أجمات مكثفة من الارتباطات بين المشابك العصبية، في حين أن البعض الآخر أقل كثافة بكثير، وتختلف هذه الأنماط من شخص إلى آخر. ووفقاً لعلوم الدماغ، فإن الناس يشهدون نمو عدد أكبر من العصبونات والارتباطات بين المشابك العصبية في المناطق التي تضم أصلاً العدد الأكبر من العصبونات والارتباطات بين المشابك العصبية. بعبارة أخرى، كل دماغ ينمو بأكبر قدر في الأماكن التي يعتبر الأقوى فيها. يصف جوزيف ليدو، أستاذ علم الأعصاب في جامعة نيويورك، الأمر بطريقة لا تُنسى قائلاً: "لذلك فإن الارتباطات المضافة هي أشبه بالبراعم الجديدة على غصن من الأغصان منها إلى أغصان جديدة". ومن خلال هذا المنظار، يبدو التعلم أشبه بكثير بالبناء التدريجي رويداً رويداً على الأنماط الفريدة الموجودة ضمنك أيضاً. وهذا بدوره يعني أن التعلم يجب أن يبدأ بالعثور على هذه الأنماط – أنماطك أنت وليس أنماط شخص آخر – وفهمها.

ثانياً، حصولنا على انتباه الآخرين لنقاط قوتنا يحفز التعلم، في حين أن الانتباه إلى نقاط ضعفنا يخنقه. تُظهرُ العلوم العصبية أيضاً ما يحصل لنا عندما يركز الناس على الأشياء الناجحة لدينا عوضاً عن معالجة ما هو غير ناجح. ففي إحدى التجارب، قسم العلماء الطلاب إلى مجموعتين. قدموا إلى المجموعة الأولى إرشادات إيجابية، وسألوا الطلاب عن أحلامهم وكيف يحققونها. أما في المجموعة الثانية، فقد أجرى العلماء استقصاء مع أفرادها وسألوهم عن وظائفهم الدراسية وعن رأيهم بالأشياء التي يؤدونها بطريقة خاطئة وبحاجة إلى إصلاح. وأثناء خوض هذه الأحاديث، كان العلماء قد وصلوا كل طالب إلى جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي يعمل لرؤية أي أجزاء من الدماغ كانت الأكثر نشاطاً استجابة لهذه الأنواع المختلفة من الانتباه.

اقرأ أيضاً: لماذا معظم تقييمات الأداء متحيزة وكيف يمكن إصلاح ذلك؟

في أدمغة الطلاب الذين سئلوا حول الأشياء التي كانوا بحاجة إلى تصحيحها، أضاء الجهاز العصبي الودي. وهذا نظام "الكر أو الفر" الذي يطفئ كل الأجزاء الأخرى من الدماغ ويسمح لنا بالتركيز فقط على المعلومات الضرورية للبقاء على قيد الحياة. فدماغك يستجيب للآراء التقويمية الناقدة بوصفها تهديداً ويحد من نشاطه. والعاطفة السلبية القوية الناتجة عن النقد "تثبط إمكانية الوصول إلى الدارات العصبية الحالية وتستدعي العوائق المعرفية والعاطفية والإدراكية"، كما يقول أستاذ علم النفس والأعمال ريتشارد بوياتزيس ملخصاً النتائج التي توصل إليها الباحثون. فدفع الناس إلى التركيز على عيوبهم والفجوات الموجودة لديهم لا يمكن التعلم وإنما يعوّقه.

في حالة الطلاب الذين ركزوا على أحلامهم وكيف بوسعهم تحقيقها، لم ينشط الجهاز العصبي الودي. وإنما ما أضاء عوضاً عن ذلك كان الجهاز العصبي الودي النظير، الذي يُشار إليه أحياناً بجهاز "الراحة والهضم". وبحسب رأي بوياتزيس مجدداً فإن "الجهاز العصبي الودي النظير يحفز تخلّق النسيج العصبي لدى البالغين (أي نمو العصبونات الجديدة)، ويسبب إحساساً بالرفاهية، وأداءً أفضل لجهاز المناعة، وانفتاحاً معرفياً وعاطفياً وإدراكياً".

تُظهرُ لنا النتائج التي من هذا القبيل أولاً، أن التعلم يحصل عندما نرى كيف يمكننا أن ننجز أمراً ما بشكل أفضل من خلال إضافة بعض التفاصيل الدقيقة الجديدة إلى فهمنا أو من خلال توسيع هذا الفهم. فالتعلم يعتمد على فهمنا لما نجيد إنجازه، وليس ما ننجزه على نحو سيء، وبالتأكيد هو لا يعتمد على تصور موجود لدى شخص آخر أن ما ننجزه سيء. ثانياً، هي تُظهرُ أننا نتعلم بالشكل الأفضل عندما يركز شخص آخر انتباهه على ما هو ناجح لدينا ويطلب منا صقله بذكاء. وغالباً ما يُقال لنا أن العنصر الأساسي في التعلم هو أن نخرج من مناطق ارتياحنا، لكن هذه النتائج تناقض هذا المقولة المتكررة تحديداً: فإذا ما ابعدتنا كثيراً عن مناطق ارتياحنا، فإن أدمغتنا تتوقف عن إيلاء الانتباه لأي شيء باستثناء الخروج من هذه التجربة على قيد الحياة. من الواضح أننا نحقق أكبر قدر من التعلم ضمن مناطق ارتياحنا، لأن مساراتنا العصبية تكون الأكثر تركزاً فيها. وهي المجال الذي نُعتبرُ فيه الأكثر انفتاحاً على الممكن، والأكثر ابتكاراً، وتبصراً، وإنتاجية. وهذا هو المكان الذي يجب أن تلاقينا فيه الآراء التقويمية – في لحظات تدفقنا.

التميز

نُمضي جل حياتنا المهنية في السعي وراء التميز، معتقدين أنه على الرغم من سهولة تعريفه، إلا أن الجزء الصعب حقاً هو أن نضع نظاماً يبين كيف يجب علينا وعلى جميع أعضاء فريقنا أن نصل إليه. لكننا نفهم الأمر بالمقلوب على ما يبدو: فالتميز في أي مسعى هو أمر من شبه المستحيل تعريفه، ومع ذلك فإن الوصول إليه، بالنسبة لكل واحد منا، هو أمر سهل نسبياً. التميز هو حالة خاصة تختلف من كل فرد إلى آخر. لنأخذ مثلاً القدرة على إضحاك الآخرين. إذا شاهدت مقاطع قديمة لستيف مارتن، فإنك قد تستنج أن التميز في الإضحاك يعني العزف على آلة البانجو، والتراقص مع خبط الركبتين، والعويل وقول "أنا شخص غريب الأطوار ومجنون!" لكن عندما تشاهد جيري ساينفيلد، فقد تخلص إلى أن الإضحاك يعني الحديث عن لا شيء بنبرة فيها شيء من الانزعاج والحنق. وإذا ما شاهدت سارة سيلفرمان، فقد تعتقد بينك وبين نفسك أن الأمر ينطوي على أسلوب لاذع وتهكمي ووقح بطريقة تخلو من المؤثرات إلى حد الغرابة. عند هذا الحد، قد تبدأ بإدراك حقيقة أن "القدرة على الإضحاك" هي شيء متأصل في الشخص.

راقب مباراة من دوري كرة السلة الأميركية وقد تقول لنفسك: "نعم، معظمهم يتمتع بقوام رياضي وطويل القامة، ولكن يا إلهي، لا يقتصر الأمر على أن لكل لاعب دوراً مختلفاً ضمن الفريق، ولكن حتى اللاعبين الذين يلعبون في المركز ذاته في الفريق ذاته يؤدون دورهم بطريقة مختلفة". راقب شيئاً محددا ومحدوداً جداً ألا وهو الرميات الحرة التي تُمنح بعد ارتكاب الأخطاء، وسوف تعلم أن أكثر شخصين ماهرين في تسديد الرميات الحرة لا يتبعان فقط أسلوبين مختلفين تماماً في التسديد، وإنما ستعرف أيضاً أن أحدهما ألا وهو ريك باري – الذي قدم أفضل أداء له في تاريخه يوم تقاعده (ويستحق البحث عنه على الإنترنت ومشاهدة لعبه في ذلك اليوم) – لم يكن يرمي الكرة وهو رافع ذارعيه حتى.

يبدو أن التميز لا يمكن فصم عراه عن أي شخص متميز وهو جزء لا يتجزأ منه ومتداخل معه تداخلاً رائعاً. ونسخة كل شخص من التميز ذات شكل فريد من نوعه وهي تعبير عن فردانية ذلك الشخص. هذا يعني أن التميز بالنسبة لكل واحد منا هو أمر سهل، وهو تعبير طبيعي وسلسل وذكي عن حالاتنا المتطرفة الفضلى. ويمكن صقله لكنه غير مقحم علينا قسراً.

كما أن التميز ليس نقيض الفشل. ولكن في كل جوانب المساعي البشرية تقريباً يفترض الناس أنه كذلك، ويفترضون أنهم إذا درسوا ما الذي يقود إلى أداء الوظائف بشكل مختل وفعلوا العكس – أو استبدلوا الشيء الذي وجدوه ناقصاً – فإنهم سيكونون قادرين على تقديم أداء مثالي. لكن هذا الافتراض مشوب بالعيوب. فإذا ما درست الأمراض فإنك ستعرف الكثير عن المرض ولن تعرف إلا القليل من الدرر عن الصحة. والقضاء على الاكتئاب لن يقربنا من الفرح. والطلاق يعني الصمت عن محاسن الحياة الزوجية. والمقابلات النهائية التي تُجرى مع الموظفين عند تركهم لشركاتهم لا تخبرنا شيئاً عن أسباب بقاء الآخرين. وإذا ما درست الفشل فإنك ستعلم الكثير عن الفشل لكنك لن تعرف كيف تحقق التميز. فالتميز له نمطه الخاص به.

لا بل هو أكثر إشكالية من ذلك بكثير. إذ ثمة قواسم مشتركة كثيرة بين التميز والفشل. لذلك إذا ما درست القادة غير الفاعلين وراقبت كيف أن "الأنا الأعلى" لديهم كبير جداً، ثم حاججت قائلاً إن القادة الجيدين لا يجب أن يكون لديهم "أنا أعلى" كبير جداً، فإنك ستجعل الناس يضلون سبيلهم. لماذا؟ لأنك عندما تجري تقويمات لشخصيات القادة شديدي الفاعلية، سوف تكتشف أنهم يتمتعون بأنا أعلى قوي جداً هم أيضاً. لذلك إذا قلت لشخص ما أنه يجب أن يخسر "أناه الأعلى" ليكون قائداً جيداً فأنت تقدم له نصيحة مشوبة بالعيوب.

وعلى المنوال ذاته، إذا ما درست مندوبي المبيعات ذوي الأداء الضعيف، واكتشف أنهم يأخذون الرفض على محمل شخصي، ثم أخبرت مندوب مبيعات حديث العهد أن يتجنب فعل الشيء ذاته، فإن نصيحتك له ستكون مُضللة. لماذا؟ لأن الدراسات العلمية المحكمة والصارمة التي تتناول أفضل مندوبي المبيعات تكشف أنهم يأخذون الرفض على محمل شخصي عميق، أيضاً.

على ما يبدو ستجد أن القادة الفاعلين يضعون "أناهم الأعلى" في خدمة الآخرين، وليس في خدمة أنفسهم، ومندوبي المبيعات الفاعلين يأخذون الرفض على محمل شخصي لأنهم استثمروا شخصياً في عملية البيع – لكن العبرة هي أنك لن تكتشف هذه الأشياء البتة من خلال دراسة الأداء غير الفاعل.

بما أن التميز هو حالة فردية مميزة ولا يمكن تعلمه من خلال دراسة الفشل، فإننا لن نكون قادرين أبداً على مساعدة شخص آخر على النجاح من خلال مقارنة أدائه بنموذج مسبق الصنع للتميز، ومن ثم تقديم آراء تقويمية إليه حول النقاط التي يخالف فيها هذا النموذج، ومطالبته بملء الفجوات وسد الثغرات. لن تكون هذه المقاربة مفيدة أبداً في مساعدة الشخص على تقديم الأداء الكافي. فإذا ما أظهرتَ الأخطاء النحوية في مقالة معينة، وطلبتَ من الكاتب إصلاح الأخطاء، فإنك قد تحصل على مقالة مكتوبة على نحو صحيح نحوياً لكنك لن تحصل على مادة كتابية تؤدي إلى حصول تحول لدى القارئ. وإذا ما أظهرت لمعلمة جديدة لماذا فقد طلابها الاهتمام بها، وقلت لها ما الذي يجب عليها فعله لإصلاح الأمر، فإنك ربما تحصل على معلمة لا ينام طلابها الآن في الصف، لكنك لن تحصل على معلمة سيتعلم طلابها بالضرورة أكثر.

كيف نساعد الناس على التميز

إذا واصلنا إمضاء وقتنا في تحديد مكامن الفشل عندما نراها، وإعطاء الموظفين آراء تقويمية حول كيفية تجنبها، فإننا بذلك سنكون منغمسين في إطفاء جذوة الكفاية والتسبب بضمورها. ولكي ننغمس في عالم التميز فإننا بحاجة إلى بعض التقنيات الجديدة:

فتش عن المحصلات

التميز هو محصلة، لذلك راقب الحالات التي يميل فيها زبون محتمل إلى الشراء بناءً على عرض يقدمه مندوب المبيعات، أو الحالات التي يسير فيها مشروع ما بسلاسة، أو التي يهدأ فيها زبون غاضب فجأة. ثم التفت إلى عضو الفريق الذي صنع هذه المحصلة وقل له أو لها: "هذه! نعم، هذه!" فعندما تفعل ذلك، فإنك ستوقف تدفق العمل للحظة وتعيد انتباه زميلك أو زميلتك إلى شيء ما فعلوه للتو وكان ناجحاً بحق.

هناك قصة عن المدرب الأسطوري لفريق "دالاس كاوبويز" لكرة السلة توم لاندري وكيف تمكن من قلب فريقه الذي كان يكابد الأمرين رأساً على عقب. ففي الوقت الذي كانت الفرق الأخرى تستعرض حالات الدفاع الفاشلة والكرات المسقطة، كان لاندري عوضاً عن ذلك يمشط أفلام المباريات السابقة وينتج فيلماً قصيراً لكل لاعب يسلط الضوء فيه على الحالات التي كان هذا اللاعب فيها قد فعل شيئاً ما بسهولة وبأسلوب طبيعي وفاعل. كان منطق لاندري يقول إنه في الوقت الذي نجد أن عدد الطرق الخاطئة لفعل شيء معين لانهائي، إلا أن عدد الطرق الصحيحة بالنسبة لأي لاعب ليس لانهائياً. وإنما كان برأيه عدداً يمكن معرفته، والطريقة الفضلى لاكتشافه هي مراجعة الألعاب التي أدى فيها ذلك الشخص الحركة المعنية بشكل ممتاز. وقد قال لكل لاعب في الفريق: "من الآن فصاعداً، لن نعيد استعراض إلا الحركات الرابحة". من جهة، كان يفعل ذلك ليمنح أفراد فريقه شعوراً أفضل تجاه أنفسهم لأنه كان يعلم الأثر القوي للمديح. ولكن وفقاً للقصة، فإن لاندري لم يكن مهتماً إلى هذا الحد بكيل المديح بقدر اهتمامه بالتعلم. لقد عرف بغريزته أن كل شخص سيحسن أداءه إلى أقصى حد إذا ما كان قادراً على رؤية شكل نسخته الشخصية من التميز معروضة أمام عينيه بالسرعة البطيئة.

بوسعك فعل الشيء ذاته. فكلما رأيت أحد موظفيك يفعل شيئاً ناجحاً بالنسبة لك، أو أثار إعجابك نوعاً ما، توقف لدقيقة وسلط الضوء عليه. فعندما تساعد إحدى عضوات فريقك في تحديد شكل التميز بالنسبة لها – عندما تقول لها "هذه! نعم، هذه!" – فإنك بذلك تمنحها الفرصة لكي تحقق استنتاجاً مهماً؛ وأنت تسلط الضوء على نمط موجود أصلاً لديها لكي تستطيع هي التعرف عليه، وتثبيته، وتكراره مجدداً، وتنقيحه. هذا هو التعلم.

أعد عرض ردود أفعالك الغريزية

خلافاً لما هو عليه الحال مع لاندري، فإنك لن تكون قادراً على تصوير موظفيك بالفيديو. ولكن عوضاً عن ذلك تعلم كيف تعيد على مرآهم عرض ردود أفعالك الشخصية. يتمثل المفتاح الأساسي في ألا نقول لموظفة كم كان أداؤها جميلاً أو كم هي بارعة. فرغم أن الإطراء البسيط ليس بالشيء السيء، إلا أنك لا تتمتع على الإطلاق بجدارة تحديد ما هو الأداء الجيد موضوعياً، وهي تعلم ذلك بغريزتها. عوضاً عن ذلك، صف ما خبرتَهُ عندما جذبت لحظة تميزها انتباهَك. فليس هناك أي شيء أكثر قابلية للتصديق وأكثر جدارة بالاعتماد من أن تشاركها ما رأيت منها والإحساس الذي منحتك إياه. استعمل عبارات من قبيل: "هذا هو الشعور الذي انتابني جراء ذلك"، أو "هذا ما دفعني إلى التفكير" أو بوسعك أن تقول فقط "هل رأيتِ ما فعلتيه هناك؟" هذه هي ردود أفعالك – هي حقيقتك – وعندما تعبّر عنها بتفصيل محدد، فإنك بذلك لا تحكم عليها، أو تصنفها، أو تصلحها؛ أنت ببساطة تعكس لها "بصمتها" الفريدة من نوعها التي تركتها في العالم، كما رأيتها بعينيك. وبالضبط لأن ذلك ليس حكماً أو تصنيفاً فإنه في الوقت ذاته يحمل بين ثناياه تواضعاً وقوة أكبر.

ولكن في الجانب المقابل، إذا كنت أنت عضو الفريق، فكلما وجدتك قائدة الفريق تنجز أمراً على نحو صائب اطلب منها أن تتوقف وأن تصف لك رد فعلها. فإذا ما قالت لك "أحسنت صنعاً!" اسألها: "أي جزء تقصدين؟ ما هو الشيء الذي بدا لك أنه أنجز على ما يُرام؟" مرة أخرى أقول إن الغاية ليست مراكمة الإطراء. وإنما الغاية هي استكشاف طبيعة التميز، وهذا بالتأكيد مادة أفضل لكل الطاقة الموجهة حالياً نحو "الشفافية الجذرية" وما شابهها. فنحن قريبون جداً من أدائنا الذاتي إلى الحد الذي يصبح من الصعب معه أن يكون لنا منظور نحوه أو أن نرى أنماطه ومكوناته. اطلب المساعدة من قائدك في تحويل الشيء اللاواعي إلى شيء واعٍ – بحيث يكون بمقدورك أن تفهمه، وأن تحسنه، والأهم من ذلك، أن تكرره من جديد.

لا تدع نظرك يغيب عن الأولوية القصوى التي تستدعي مقاطعتك

في الحوسبة، الأولوية القصوى التي تستدعي المقاطعة هي ما يحصل عندما يستدعي شيء ما الانتباه الفوري من معالج الكمبيوتر، مما يدفع الآلة إلى إيقاف العمليات الطبيعية ونقل القضية العاجلة إلى مقدمة طابور المعالجة. وكما هو الحال مع معالجات الكمبيوتر، فإن قادة الفرق لديهم مجموعة كبيرة من الأشياء التي تسترعي انتباههم وتجبرهم على الفعل. العديد منها هي عبارة عن مشاكل. فإذا ما رأيت شيئاً ما يحيد عن الصراط المستقيم – كاتصال عولج بشكل سيء، أو اجتماع فائت، أو مشروع خرج عن المسار المرسوم – فإن الغريزة ستتدخل لتوقف كل شيء وإخبار الموظفة أنها قد ارتكبت خطأً وما الذي يجب عليها فعله لإصلاح الأمر. ليست هذه الغريزة بأي شكل ضرباً من ضروب التضليل. فإذا ما كانت عضوة الفريق قد أخطأت في أداء شيء معين، فإن واجبك يقتضي منك التعامل معه. ولكن تذكّر أنك عندما تفعل ذلك فإنما أنت تقدم العلاج فحسب – وأن العلاج لا يثبّط التعلم فقط وإنما لا يقربك على الإطلاق من الأداء الممتاز. وكما رأينا، فإن تحفيز التميز لدى أعضاء فريقك يستدعي تركيزاً مختلفاً منك. فإذا ما رأيت إحداهن تنجز شيئاً بطريقة ناجحة جداً، فإن إيقافها وتشريح ذلك الشيء معها ليس فقط أولوية مرتفعة تستدعي مقاطعتك، بل هو أولويتك القصوى التي تستدعي المقاطعة. وعندما تعيد عرض كل لحظة صغيرة من التميز على عضوة الفريق هذه فإنك ستنقلها بسهولة إلى حالة ذهنية هي حالة "الراحة والهضم". وعندها فإن فهمها لشكل التميز والشعور الذي يمنحه لها سيتجليان بحيوية في رأسها، وسيكون دماغها أكثر تقبلاً للمعلومات الجديدة وسينشئ روابط مع المدخلات الأخرى الموجودة في المناطق الأخرى من الدماغ، وسوف تتعلم وتنمو وتصبح أفضل.

إذا رأيت موظفة تنجز عملاً معيناً بنجاح، أوقفها، وناقش معها تفاصيل هذا العمل الناجح.

استكشف الحاضر والماضي والمستقبل

عندما يأتي الموظفون إليك طلباً لرأي تقويمي بأدائهم أو بحثاً عن الأشياء التي يجب عليهم إصلاحها لكي يحصلوا على ترقية، جرب ما يلي:

ابدأ من "الحاضر". فإذا ما جاءك عضو في الفريق بمشكلة، فإنه يتعامل معها الآن. وهو يشعر أنه ضعيف أو يواجه تحديات، ويجب عليك أن تعالج ذلك. ولكن عوضاً عن التعامل مع المشكلة مباشرة، اطلب من زميلك أن يخبرك بثلاثة أشياء ناجحة معه في هذه اللحظة. قد تكون هذه الأشياء مرتبطة بالوضع المعني، أو منفصلة عنه بالكامل. وقد تكون مهمة أو قد تكون سخيفة. اطرح السؤال فقط، لتساعده بذلك على إفراز هرمون "أوكسيتوسين" – الذي يُفضل أن نسميه هنا "دواء الإبداع". فدفعه إلى التفكير في أشياء محددة تسير على ما يُرام معه يغير كيمياء دماغه ليكون أكثر انفتاحاً على الحلول الجديدة والطرق الجديدة في التفكير أو التصرف.

بعد ذلك انتقل إلى "الماضي". اطرح عليه السؤال التالي: "عندما واجهتك مشكلة مشابهة في الماضي، ما الذي فعلته وكان ناجعاً؟" جزء كبير من حياتنا يسير على شكل أنماط، لذلك من المرجح جداً أن يكون قد واجه هذه المشكلة على الأقل بضع مرات قبل ذلك. في إحدى هذه المناسبات، من المؤكد أنه كان قد توصل إلى طريقة ما للمضي قدماً، كفعل، أو استنتاج، أو رابطة ما مكنته من الخروج من حالة الفوضى. ادفعه إلى التفكير في ذلك ورؤيته في عين عقله: ما الذي شعر به حقاً، وما الذي فعله، وما الذي حصل بعد ذلك.

أخيراً، انتقل إلى "المستقبل". اطرح على عضو فريقك السؤال التالي: "ما هو الشيء الذي تعرف أن عليك فعله؟ ما الذي تعرف أنه ناجح في هذه الحالة؟" حاول بكل السبل الممكنة أن تعرض عليه تجربة أو تجربتين من تجاربك لترى إذا كانت قد تسهم في توضيح تجاربه. لكن تصرف على افتراض أنه يعلم الحل أصلاً – وأنت تساعده على إدراكه فحسب.

لا يجب أن ينصب التركيز هنا على "الأسباب" أو "لماذا؟" – "لماذا لم ينجح ذلك؟ "لماذا تعتقد أن عليك فعل ذلك؟" – لأن ذلك يقودكما إلى عالم ضبابي من التخمين والمفاهيم. عوضاً عن ذلك، ركزا على "الماهية" أو "ماذا؟" – "ما هو الشيء الذي تريده أن يحصل حقاً؟" "ما هما الإجراءان اللذان بوسعك اتخاذهما الآن؟" يقود هذا النوع من الأسئلة إلى إجابات ملموسة، تسمح لزميلك أن يعثر على ذاته الفعلية فيها وهو ينجز أشياء فعلية في المستقبل القريب.

يعتبر أسلوب تقديم الرأي التقويمي إلى الموظفين واحداً من أسخن المواضيع في عالم الأعمال اليوم. والدعوات إلى الصراحة الجذرية والشفافية غير المنمقة والشاملة تتصف بشيء من التعالي والتبجح، كما لو أنها تعني ضمناً أن الأرقى والأشجع بيننا فقط يستطيع مواجهة هذه الحقائق بثقة بالنفس وبرودة أعصاب، وأن من يعزف منا عن فكرة العمل في مناخ من الأحكام المستمرة محكوم عليه بالضحالة، وأن موقعنا كقادة يفرض علينا أن نتمتع بالقدرة على النظر في عيون زملائنا مباشرة وإخبارهم بأخطائهم دون أن يرف لنا جفن لأن ذلك هو المقياس على نزاهتنا.

لكن في أحسن الأحوال، هذا الافتتان بالآراء التقويمية لا يصلح إلا لتصويب الأخطاء – أي في الحالات النادرة التي تكون الخطوات الصحيحة معروفة فيها ويمكن أن تخضع لتقويم موضوعي. وفي أسوأ الأحوال، هو أمر مؤذي لأن ما نريده من موظفينا – ومن أنفسنا – في معظم الأحوال، ليس الالتزام الدقيق بإجراء متفق عليه سلفاً، أو القدرة على كشف عيوب بعضنا بعضاً، وهو أمر لا يقل وجاهة. بل ما نريده هو أن يسهم الموظفون بمواهبهم الفريدة والمتنامية في خدمة الخير العميم، عندما يكون هذا الخير دائم الارتقاء، وعندما نعوضهم عما ينقصهم طوال الطريق. والآراء التقويمية ليس بها ما تقدمه في كل ذلك.

وفي نهاية الحديث عن الآراء التقويمية، نحن كبشر لا نجيد التصرف عندما يخبرنا شخص ما له نوايا غير واضحة أين نقف، وكم نحن جيدون "حقاً"، وما الذي يجب علينا فعله لكي نصلح أنفسنا. نحن نتميز فقط عندما يخبرنا الناس الذين يعرفوننا ويهتمون لأمرنا ما يشعرون به، وتحديداً عندما يرون شيئاً ناجحاً بحق في داخلنا.

اقرأ أيضاً: أسئلة القراء: ماذا أفعل إذا علمت أن مديري غير راض عن أدائي أبداً؟