تُعتبر الرؤية الاستراتيجية ودليل الثقافة المؤسسية من بين الروافع الأساسية المتاحة لكبار القادة في سعيهم الدؤوب الذي لا ينتهي أبداً إلى المحافظة على حياة المؤسسة وفعاليتها، حيث توفّر الرؤية الاستراتيجية منطقاً رسمياً يبيّن أهداف المؤسسة وتشكّل منارة يعمل الموظفون بهديها. أمّا الثقافة فتعبّر عن الأهداف من خلال القيم والمعتقدات، وتوجّه النشاط من خلال الافتراضات والمعايير المشتركة للمجموعة.

تساعد الاستراتيجية في تأمين الوضوح والتركيز في العمل الجماعي وعملية اتخاذ القرار. وهي تعتمد على خطط ومجموعة من الخيارات الهادفة إلى حشد الناس، وغالباً ما يمكن تطبيقها من خلال المكافآت الملموسة التي تقدّم مقابل تحقيق الأهداف، والعواقب التي تترتّب على الفشل في تحقيقها. ويُفترض بالاستراتيجية المثالية أن تتضمّن بين ثناياها عناصر تكيفية قادرة على مسح البيئة الخارجية وتحليلها، واستشعار الوقت المناسب للتغيير بهدف المحافظة على الاستمرارية والنمو. وإلى جانب الاستراتيجية، تأتي القيادة، لكنّ الثقافة تبقى الرافعة الأهم لأن الجزء الأكبر منها مترسّخ في السلوكيات والعقليات والأنماط الاجتماعية.

ولكن لحسن الحظ وسوئه في الوقت عينه، فإنّ الثقافة والقيادة متداخلتان ولا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى. وغالباً ما يطلق المؤسسون والقادة المؤثرون العنان لثقافات جديدة، ويفرضون قيماً وافتراضات تترسّخ لعقود من الزمن. ومع مرور الوقت، يمكن لقادة مؤسسة معيّنة أيضاً أن يحدّدوا شكل الثقافة من خلال أفعالهم الواعية وغير الواعية (وفي بعض الأحيان قد يقود ذلك إلى تبعات غير مقصودة). لكنّ أفضل القادة الذين قمنا بمراقبتهم في أبحاثنا يعون تماماً انغماسهم في تعددية الثقافات، وهم قادرون على استشعار الوقت المناسب لإحداث التغيير، وبوسعهم أيضاً التأثير في عملية التغيير هذه.

بحسب تجربتنا، غالباً ما يجد، القادة الساعون إلى تحسين أداء مؤسساتهم، أنفسهم مقيّدين بالثقافة التي تكبّل أيديهم. فالعديد منهم يترك الثقافة وشأنها ولا يتدخّل في إدارتها أو يفوّض شؤونها إلى قسم الموارد البشرية، بحيث تصبح قضية ثانوية بالنسبة للشركة. وقد يضعون خططاً مفصّلة ومدروسة للاستراتيجية والتنفيذ، لكنّ خططهم هذه قد تخرج عن المسار المحدد لها لأنهم لا يفهمون قوّة الثقافة وآلياتها. وهنا، لا بد من استحضار المثل الشعبي للقول إن الثقافة "تأكل الاستراتيجية دون ملح".

ليس من الضروري أن تتّخذ الأمور هذا المنحى. فأبحاثنا تشير إلى أن الثقافة قابلة للمعالجة فعلياً. الخطوة الأولى والأهم التي يمكن للقادة اتخاذها بهدف إعلاء قيمتها من ناحية وتقويض مخاطرها من ناحية ثانية، ، تتم عن طريق إدراك آلية عمل هذه الثقافة بالكامل. وقد استفدنا من نتائج أكثر من 100 نموذج اجتماعي وسلوكي من بين الأكثر استعمالاً، وحدّدنا ثمانية أنماط يمكن أن تميّز الثقافة وبالإمكان قياسها. (نحن نقرّ وبكل امتنان بالتاريخ الغني للدراسات الثقافية – التي تعود جذورها إلى المحاولات الأولى لاستكشاف الطبيعة البشرية – والذي بنينا عملنا على أساسه). إنّ استعمال القادة لهذا الإطار يمكّنهم من وضع نموذج يحدّد أثر الثقافة على شركتهم، ويقيس مدى مواءمتها مع الاستراتيجية. كما أنّنا نقدّم اقتراحات تدلهم كيف يمكن للثقافة أن تساعدهم في تحقيق التغيير، وبناء المؤسسات القادرة على الازدهار حتى في أحلك الظروف.

تعريف الثقافة

الثقافة هي النظام الاجتماعي الضمني للمؤسسة: فهي تحدّد المواقف والسلوكيات بطرق متعدّدة وكثيرة ومتينة. والمعايير الثقافية هي التي تحدّد ما هو مقبول ضمن المجموعة وما هو مرفوض، وما هو محمود وما هو مكروه. وعندما تكون الثقافة متجانسة مع القيم والدوافع والاحتياجات الشخصية، فإنها قادرة على إطلاق العنان لقدر هائل من الطاقة التي تخدم الغاية المشتركة، وتعزّز قدرة المؤسسة على الازدهار.

كما أنّ الثقافة قادرة على التطوّر بطريقة مرنة ومن تلقاء نفسها استجابة للفرص والمتطلبات المتغيّرة. وفي حين أنّ الاستراتيجية تحدّد على مستوى كبار المدراء التنفيذيين، فإنّ الثقافة قادرة على أن تمزج وبكل سلاسة بين غايات كبار القادة ومعارف الموظفين الذين يعملون على الخطوط الأمامية في الميدان وخبراتهم.

سمات الثقافة المقبولة

ثمّة أدبيات أكاديمية كثيرة حول هذا الموضوع. وقد كشفت مراجعتنا لهذه الأدبيات عن العديد من التعاريف الرسمية

مشتركة

الثقافة هي مجموعة من الظواهر. وليس بوسعها أن تكون قائمة ضمن شخص واحد بمفرده، كما أنها ليست ببساطة المحصلة العامّة للخصائص الفردية. فهي تكمن في السلوكيات والقيم والافتراضات المشتركة، وأكثر الطرق شيوعاً لاختبارها هي من خلال المعايير والتوقعات السائدة ضمن مجموعة ما، ألا وهي القواعد غير المدوّنة.

طاغية

تخترق الثقافة عدّة مستويات، وتنطبق بصورة عريضة في أرجاء المؤسسة، وفي بعض الأحيان يخلط الناس بينها وبين المؤسسة بحدّ ذاتها. وهي تتجلّى في السلوكيات الجماعية، والبيئات المادية، وطقوس المجموعة، والرموز الظاهرة، والقصص، والأساطير. وهناك جوانب أخرى غير مرئية للثقافة، مثل الذهنيات، والدوافع، والافتراضات غير المحكية، وما يشير إليه ديفيد روكي وويليام توربيرت بـ "منطق الفعل" (وهو عبارة عن نموذج ذهني يخص كيفية تفسير العالم من حولنا والتجاوب معه).

صامدة

يمكن للثقافة أن توجّه أفكار أفراد المجموعة وأفعالهم على المدى البعيد. وهي تتطوّر من خلال الأحداث الأساسية التي تحصل في الحياة الجماعية للمجموعة وأثناء ممارستها للتعلم الجماعي أيضاً. ويختبر الناس صمودها جزئياً من خلال نموذج الانجذاب-الانتقاء-الاستنزاف والذي كان أوّل من طرحه هو بينجامين شنايدر: فالناس ينجذبون إلى المؤسسات التي تحمل خصائص تشبه خصائصهم؛ والمؤسسات أكثر ميلاً على الأرجح إلى انتقاء الأفراد الذين يبدون قادرين على التأقلم مع جوّها؛ ومع مرور الوقت، يميل الأشخاص غير القادرين على التأقلم مع هذا الجو إلى مغادرة المؤسسة. وبالتالي فإنّ الثقافة تصبح نمطاً اجتماعياً يعزّز ذاته بذاته، وتتزايد مقاومة هذا النمط الاجتماعي للتغيير والعوامل الخارجية المؤثرة.

ضمنية

واحد من الجوانب الهامّة للثقافة والذي يتم تجاهله غالباً هو أنّه على الرغم من طبيعتها المموّهة، إلا أنّ الناس مفطورون على التعرّف عليها بفعالية والتجاوب معها غريزياً. فهي بمثابة نوع من اللغة الصامتة. وقد أظهر شفارتز وإدوارد ويلسون (إي أو ويلسون) من خلال بحثيهما كيف حدّدت آليات الارتقاء والتطوّر التي خضع لها البشر شكل قدرتهم؛ وبما أنّ القدرة على استشعار الثقافة والتجاوب معها شائعة بين صفوف كل البشر، فمن المتوقع أن يتكرّر ظهور مواضيع معينة في عدد من النماذج، والتعاريف، والدراسات في هذا المجال . وهذا بالضبط ما اكتشفناه خلال بحثنا طيلة العقود القليلة الماضية.

ثمانية أنماط مميّزة للثقافة

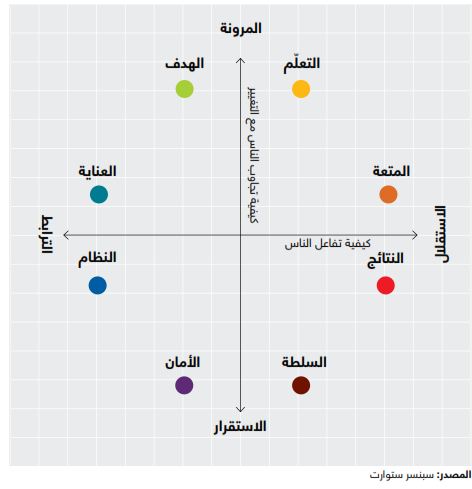

كشفت مراجعتنا للأدبيات الخاصّة بالقواسم المشتركة والمفاهيم المركزية عن بعدين أساسيين ينطبقان بغضّ النظر عن نمط المؤسسة، أو حجمها، أو ميدان عملها، أو جغرافيتها، ألا وهما: تفاعل الناس والتجاوب مع التغيير.

إنّ فهم ثقافة شركة معيّنة يستدعي تحديد موقعها بالنسبة لهذين البعدين.

تفاعل الناس. ينقسم موقف أية مؤسسة من تفاعل الناس والتنسيق في ما بينهم إلى قسمين: شديد الاستقلالية والثاني شديد الترابط. وتولي الثقافات التي تميل نحو الخيار الأول أهمية أكبر للاستقلال الذاتي، والفعل الفردي، والمنافسة. في حين تؤكّد الثقافات التي تميّل إلى الخيار الثاني على التكامل، وإدارة العلاقات، وتنسيق جهود المجموعة. ويميل الناس في مثل هذه الثقافات إلى التعاون في ما بينهم وإلى رؤية النجاح من خلال منظار المجموعة.

التجاوب مع التغيير. في حين تشدّد بعض الثقافات على الاستقرار – حيث تُعطى الأولوية فيها للاتساق، وإمكانية التكهّن بما سيحدث مستقبلاً، والحفاظ على الوضع الراهن – فإن هناك ثقافات أخرى تشدّد على المرونة، وقابلية التكيّف، وتقبّل التغيير. وتميل الثقافات التي تفضّل الاستقرار إلى اتّباع القواعد، واستعمال هيكليات الضبط والتحكّم، مثل تطبيق نظام الأقدمية بين الموظفين، وتعزيز مبدأ التراتبية، والسعي الدؤوب نحو الكفاءة. أمّا الثقافات التي تحبّذ المرونة فتميل إلى إعطاء الأولوية إلى الابتكار، والانفتاح، والتنوّع، والتوجّه نحو التركيز على المدى البعيد (كيم كاميرون، وروبرت كوين، وروبرت ارنست هم من بين الباحثين الذين يوظفون أبعاداً مشابهة في الأطر الثقافية التي يستعملونها).

انطلاقاً من هذين البعدين (تفاعل الناس والتجاوب مع التغيير)، قمنا بتحديد ثمانية أنماط تنطبق على الثقافات المؤسسية والقادة الأفراد. وقد درس باحثون في سبنسر ستوارت (spencer stuart) بمن فيهم باحثان من مؤلفي هذه المقالة، بالتعاون في ما بينهم، هذه القائمة من الأنماط على كلا المستويين خلال العقدين الماضيين.

العناية

تركّز ثقافة العناية على العلاقات والثقة المشتركة. بيئات العمل فيها هي أماكن تتّصف بالدفء والتعاون والترحاب، والناس فيها يساعدون ويدعمون بعضهم بعضاً. والموظفون فيها يوحّدهم الولاء؛ وقادتها يشدّدون على الإخلاص، والعمل الجماعي، والعلاقات الإيجابية.

الهدف

تتجسّد ثقافة الهدف بالمثالية والغيرية. بيئات العمل فيها هي أماكن تتّصف بالتسامح والتعاطف، والناس فيها يحاولون أن يفعلوا كل مار يخدم المستقبل البعيد المدى للعالم. الموظفون فيها يوحّدهم التركيز على الاستدامة والمجتمعات العالمية؛ وقادتها يشدّدون على المثل المشتركة والمساهمة في دعم القضايا الكبرى.

التعلّم

تتّسم ثقافة التعلّم بالاستكشاف والاتساع والإبداعية. بيئات العمل فيها هي أماكن تتّصف بالرغبة بالابتكار والانفتاح، والناس فيها يطرحون أفكاراً جديدة ويستكشفون البدائل. الموظفون فيها يوحّدهم الفضول المعرفي؛ وقادتها يشدّدون على الابتكار والمعرفة وروح المغامرة.

المتعة

تتجلى ثقافة المتعة ويُعبّر عنها من خلال المرح والإثارة. بيئات العمل فيها هي أماكن تتّصف بالأريحية، والناس فيها يميلون إلى فعل كل ما يدخل السعادة إلى قلوبهم. الموظفون فيها توحّدهم روح اللعب والتحفيز؛ وقادتها يشدّدون على العفوية وحسّ الدعابة.

النتائج

تتّسم ثقافة النتائج بالإنجاز والربح. بيئات العمل فيها هي أماكن تركّز على المحصلات والمخرجات وتعتمد على الجدارة والكفاءة، والناس فيها يطمحون إلى تقديم أفضل أداء ممكن. الموظفون فيها يوحّدهم الدافع نحو تحسين قدراتهم والنجاح؛ وقادتها يشدّدون على إنجاز الأهداف.

السلطة

تُعرّف ثقافة السلطة بالقوة والحزم والجرأة. بيئات العمل فيها هي أماكن تتّصف بالتنافسية، والناس فيها يسعون سعياً حثيثاً لتحقيق المكاسب الشخصية. الموظفون فيها توحّدهم قوّة ضابطة قويّة؛ وقادتها يشدّدون على الثقة والهيمنة.

الأمان

تُعرّف ثقافة الأمان بالتخطيط والحذر والجاهزية. بيئات العمل فيها هي أماكن تتّصف بإمكانية التنبؤ بما يحصل فيها، والناس فيها يتحاشون المخاطر، ويفكّرون بالأشياء مليّاً وبتأنٍ. الموظفون فيها توحّدهم الرغبة بالحماية وترقّب التغيير؛ وقادتها يشدّدون على الواقعية والتخطيط المسبق.

النظام

تركّز ثقافة النظام على الاحترام، والهيكلية، والمعايير المشتركة. بيئات العمل فيها هي أماكن تتّصف بالمنهجية، والناس فيها يتقيّدون بالقواعد ويرغبون بالامتثال. الموظفون فيها توحّدهم الروح التعاونية؛ وقادتها يشدّدون على الإجراءات والأعراف الراسخة عبر الزمن.

تندرج هذه الأنماط الثمانية ضمن إطارنا الثقافي المتكامل (راجع الفقرة الجانبية التي تحمل عنوان "الثقافة المتكاملة: الإطار") بحسب الدرجة التي تعكس بها الاستقلال أو الترابط (تفاعل الناس) والمرونة أو الاستقرار (التجاوب مع التغيير). وبالنسبة للنمطين المتجاورين في الإطار، مثل "الأمان" والنظام"، فإنهما غالباً ما يوجدان ضمن المؤسسات وموظفيها. وفي المقابل، فإنّ النمطين البعيدين عن بعضهما البعض، مثل "الأمان" والتعلّم" فإن احتمال وجودهما معاً أقل، وتحتاج المحافظة عليهما في الوقت نفسه إلى طاقة مؤسسية أكبر. لكلّ نمط ميزاته وسلبياته، وليس هناك من نمط أفضل بذاته وبطبيعته من الأنماط الأخرى. ويمكن تعريف الثقافة المؤسسية بنقاط القوّة المطلقة والنسبية لكل نمط من هذه الأنماط الثمانية، ومدى اتّفاق الموظفين على تحديد الأنماط التي تميّز المؤسسة. وتتمثّل إحدى الصفات القوية لهذا الإطار، والتي تميّزه عن النماذج الأخرى، في إمكانية استعماله أيضاً لتحديد الأنماط الخاصّة بالأفراد، وقيم القادة والموظفين.

ولكنّ هناك مقايضات أساسية متأصّلة في الإطار. فعلى الرغم من أنّ كلّ نمط من الأنماط يمكن أن يكون مفيداً، إلا أن العوائق الطبيعية والتنافس في المطالب يدفعان باتجاه اتخاذ خيارات صعبة بخصوص القيم التي يجب التشديد عليها، والسلوكيات التي يُنتظر من الناس اتباعها. ومن الشائع أن نجد مؤسسات تمتلك ثقافات تشدّد على "النتائج" و"العناية" معاً، لكن هذا الجمع بين الاثنين يمكن أن يكون مربكاً للموظفين. فهل المتوقع منهم هو تحقيق أهدافهم الفردية بأكبر قدر من المثالية والسعي الحثيث إلى تحقيق المحصلات مهما كان الثمن، أم هل يجب عليهم أن يعملوا كفريق وأن يشدّدوا على التعاون والنجاح المشترك؟ وحتى طبيعة العمل نفسه، أو استراتيجية الشركة، أو تصميم المؤسسة قد تصعّب على الموظفين التركيز بصورة متساوية على "النتائج" و"العناية".

وفي المقابل، فإنّ الثقافة التي تشدّد على "العناية" و"النظام" تشجّع على بيئة عمل يحظى فيها العمل الجماعي والثقافة والاحترام بأهمية كبيرة. وهذان النمطان يدعمان بعضهما البعض، وهو أمر يحتمل أن يكون مفيداً لكنّه قد يطرح تحدّيات أيضاً. وتتمثّل الفوائد في الولاء القوي، والاحتفاظ بأصحاب المواهب، وغياب النزاع، والمستويات العالية من الانخراط والتفاعل. وتتجلّى التحدّيات في النزعة إلى التفكير الجماعي، والاتكال على القرارات المستندة إلى مبدأ الإجماع، وتجنّب القضايا الصعبة، والإحساس المتكلس بـ"نحن وهم". والقادة الذين يركّزون أكثر على "النتائج" و "التعلّم" قد يجدون مزيج "العناية" و"النظام" مزيجاً مُقيّداً وخانقاً عندما يسعون إلى تحفيز ريادة الأعمال والتغيير. ويستفيد القادة الأذكياء من نقاط القوّة الثقافية الحالية ويمتلكون فهماً دقيقاً لكيفية البدء بالتغيير. وقد يعتمدون على الطبيعية التشاركية للثقافة التي تركّز على "العناية" و"النظام" بهدف تفعيل مشاركة أعضاء الفريق، وفي الوقت ذاته تحديد "شخص من الداخل" مهتم بالتعليم ويحظى بثقة أقرانه للدفاع عن التغيير من خلال شبكات علاقاته التي يمتلكها.

يمكن استعمال هذه الأنماط الثمانية لتشخيص الأنماط السلوكية الشديدة التعقيد والتنوّع في ثقافة معيّنة ووصفها، وتحديد مدى احتمال أن يكون قائد معيّن متوافقاً مع تلك الثقافة وقادراً على تحديد شكلها. وإذا ما استعمل المدراء هذا الإطار مع مقاربة متعدّدة المتغيّرات، فإنهم سيكونون قادرين على:

فهم ثقافة المؤسسة وتحديد تأثيراتها المرغوبة وغير المرغوبة.

تقويم مستوى التشابه في آراء الموظفين تجاه الثقافة.

تحديد الهيكليات والبنى التي قد تكون مسؤولة عن ارتفاع أو تدنّي مستوى أداء المجموعة.

توضيح الفروقات بين الثقافات الموروثة خلال فترات الاندماج والاستحواذ.

توجيه المدراء التنفيذيين الجدد بسرعة لتعريفهم على الثقافة التي سينضمّون إليها، ومساعدتهم على تحديد الطرق الأكثر فعالية لقيادة الموظفين.

قياس مدى التوافق بين أنماط القيادة الفردية والثقافة المؤسسية من أجل تحديد الأثر الذي قد يتركه القائد.

تصميم ثقافة ذات تطلعات كبيرة والتعبير عن التغييرات الضرورية لتحقيقها.

الرابط بين الثقافة والمحصلات

أظهر بحثنا وتجربتنا العملية بأنك عندما تجري تقييماً لتحديد كيفية تأثير الثقافة على المحصلات، فإن السياق الذي تعمل المؤسسة فيه – الموقع الجغرافي، والقطاع الذي تنشط فيه، والاستراتيجية، والقيادة، وهيكلية الشركة – يكون مهمّاً، تماماً مثل أهمية نقطة قوة الثقافة. (راجع المقال الذي يحمل عنوان السياق، والظروف، والثقافة في هذا الملف). فما نجح في الماضي قد لا ينجح في المستقبل، وما نجح بالنسبة لشركة معيّنة قد لا ينجح في حالة شركة أخرى.

وقد توصّلنا إلى الاستنتاجات التالية:

عندما تكون تتوافق الثقافة الناجحة مع الاستراتيجية والقيادة، فإنها تقود إلى تحقيق محصلات مؤسسية إيجابية. لنأخذ مثالاً على ذلك حالة إحدى شركات التجزئة التي تعتبر الأفضل في مجالات عملها، وتقع مكاتبها الرئيسية في الولايات المتّحدة الأميركية. فقد كانت هذه الشركة تعتبر أنّ أولويتها القصوى تتمثّل في توفير أفضل خدمة ممكنة للزبائن. وقد نجحت في هذه المهمّة باستعمال قاعدة بسيطة هي: التعامل بطريقة لطيفة مع الزبائن، وشجّعت الموظفين على استعمال رجاحة عقولهم عند تقديم الخدمة. وقد قدّم قسم الموارد البشرية فيها تدريبات أساسية تهدف إلى مساعدة كل مندوب مبيعات على النظر إلى كل تفاعل يحصل مع الزبائن بوصفه فرصة لخلق "قصص خدمة تصبح أسطورية". وقد ذكّر التدريب الموظفين بضرورة تعريف الخدمة من وجهة نظر الزبون، وإشراك الزبائن على الدوام من خلال طرح أسئلة تهدف إلى فهم احتياجاتهم وخياراتهم المحدّدة، وخدمتهم بما يتجاوز توقعاتهم.

ولدى قياس ثقافة هذه المؤسسة، وجدنا أن حالها حال شركات التجزئة الكبيرة بحيث تتّسم بصورة أساسية بمزيج من "النتائج" و"العناية". ولكن خلافاً لما هو عليه الحال لدى العديد من شركات التجزئة الأخرى، كانت تملك ثقافة مرنة جدّاً أيضاً، وتركّز على "التعلّم" و"الهدف". وكما قال أحد كبار المدراء التنفيذيين: "نحن نتمتّع بكامل الحرية طالما أننا نعتني بزبائننا".

وعلاوة على ما سبق، فإن قيم الشركة ومعاييرها كانت واضحة جدّاً للجميع ومشتركة بشكل متّسق في عموم أنحاء الشركة. ومع توسّع شركة التجزئة هذه ودخولها إلى مجالات ومناطق جغرافية جديدة مع مرور السنين، سعت القيادة سعياً حثيثاً للمحافظة على التركيز الشديد على الزبائن دون أن تميّع ثقافتها التي تحتفي بها. ورغم أنّ الشركة كانت تاريخياً قد ركّزت على تطوير القادة وإخراجهم من رحمها – ممّا يجعلهم من الحملة الطبيعية لثقافتها – إلا أن تعيين أشخاص من خارج أروقتها أصبح ضرورياً بعد نموّها. وقد حافظت الشركة على ثقافتها عبر هذا التغيير من خلال الدراسة المتأنية للقادة الجدد، وتصميم عملية واضحة ومحدّدة لتعريف القادة على الشركة وقيمها ومعاييرها الأساسية.

تُعتبرُ الثقافة ميزة تفاضلية قوية في حالة هذه الشركة لأنها ملائمة متجانسة مع الاستراتيجية والقيادة. فتقديم خدمة زبائن مميزة يتطلّب وجود ثقافة وذهنية تشدّدان على الإنجاز، والخدمة الودّية، وحل المشاكل من خلال الاستقلال الذاتي والتمتّع بروح الابتكار. ومن غير المفاجئ أن تكون هذه الخصال قد قادت إلى مجموعة من المحصلات الإيجابية للشركة، بما في ذلك تحقيق نمو قوي، والانتشار على المستوى الدولي، والحصول على العديد من الجوائز في مجال خدمة الزبائن، والظهور مرّات عدة على قوائم أفضل الشركات التي يمكن للمرء أن يعمل لديها.

يحتاج انتقاء القادة أو تطويرهم لشغر المواقع المستقبلية إلى استراتيجية وثقافة تتطلعان إلى الأمام. كان الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الزراعية يخطط للتقاعد، مما أدّى إلى انتشار شائعات باحتمال حصول استحواذ عدائي على الشركة. وكان الرئيس التنفيذي ينشط على خط تحضير خليفة له، وهو أحد المدراء الداخليين من الذين كانوا يعملون لدى الشركة منذ أكثر من 20 عاماً. وقد كشف تحليلنا هنا عن ثقافة مؤسسية كانت تشّجع بقوّة على "العناية" و"الهدف". وكما عبّر أحد القادة عن الأمر قائلاً: "أنت تشعر بأنّك عضو في عائلة كبيرة عندما تصبح موظفاً في هذه الشركة".

وقد فهم الخليفة المحتمل ثقافة الشركة لكنّه، كان أكثر تحاشياً بكثير للمجازفة ("الأمان") وأكثر احتراماً للتقاليد ("النظام") من بقيّة أفرادها. وبسبب الشائعات المتعلقة بالاستحواذ، أخبر القادة والمدراء الرئيس التنفيذي بأنهم كانوا يعتقدون بأنّ الشركة بحاجة إلى تبنّي موقف أكثر تشدّداً وتركيزاً على الفعل في المستقبل. وقد قرّر مجلس الإدارة دراسة احتمال تعيين المرشح الداخلي إلى جانب دراسة طلبات المرشحين من خارجها.

برز ثلاثة مرشحين خارجيين: واحد كان متوافقاً مع الثقافة الحالية "الهدف"، وواحد سيكون مجازفاً ومُبتكراً "التعلّم"،

في حالة الاندماج، يمكن لصياغة ثقافة جديدة تقوم على أساس نقاط القوّة المتكاملة أن تسرّع عملية التكامل بين الشركات المندمجة وأن تخلق المزيد من القيمة مع مرور الوقت. إنّ عمليات الاستحواذ والاندماج يمكنها إمّا أن تخلق القيمة أو أن تدمّرها. وقد أظهر عدد كبير من الدراسات بأن الديناميات الثقافية تمثّل واحداً من أعظم المحدّدات لنجاح التكامل وأداء الشركة في مرحلة ما بعد الاندماج، لكنّها المحدّد الذي يحظى بأكبر قدر من التجاهل غالباً. فعلى سبيل المثال، كان كبار القادة في شركتين دوليتين مندمجتين في قطاع الغذاء قد استثمرا كثيراً في ثقافة كل من المؤسستين، وأرادا الحفاظ على نقاط القوة والإرث المميّزين. وقد كشف تقويم أجري لهاتين الثقافتين عن وجود قيم مشتركة ومجالات فيها انسجام، يمكن أن تشكّل الأساس للثقافة المشتركة بينهما، إضافة إلى عدد من الفروقات الهامّة كان يتعيّن على القادة التخطيط لها: فقد كانت كلتا المؤسستين تشدّدان على "النتائج" و"العناية"، و"النظام" وكانتا تثمّنان الغذاء ذي الجودة العالية، والخدمة الجيّدة، والمعاملة المنصفة للموظفين، والتمتّع بذهنية تعطي الأهمية لكل ما هو محلي. لكنّ واحدة منهما كانت تعمل وفق مبدأ الإدارة من الأعلى إلى الأسفل وحصلت على علامات أعلى في مجال "السلطة"، وخاصة في سلوك قادتها. وبما أنّ كلتا الشركتين قد اهتمتا بالعمل الجماعي، والاستثمار في المجتمع المحلي، فإنّ القادة أعطوا الأولوية لـ "العناية" و"الهدف". وفي الوقت نفسه، استدعت استراتيجيتهم الانتقال من نمط "السلطة" القائم على العمل من الأعلى إلى الأسفل إلى نمط "التعلّم" الذي يشجّع على الابتكار في أشكال المتاجر الجديدة ومبيعات التجزئة عبر الانترنت. وكما قال أحد كبار القادة عن الطموح الاستراتيجي: "نحن بحاجة إلى امتلاك الشجاعة في فعل الأشياء بطريقة مختلفة وليس العمل وفق القواعد القديمة". وبعد الاتفاق على الثقافة، وتطبيق عملية تقييم صارمة لتحديد القادة الموجودين في كلتا المؤسستين والذين يمتلكون أساليب عمل وقيماً شخصية تسمح لهم بأن يكونوا جسوراً نحو الثقافة الجديدة ومدافعين عنها. بعد ذلك أطلقت الشركة برنامجاً للترويج للتواؤم الثقافي ضمن 30 فريقاً قيادياً، مع التشديد على توضيح الأولويات، وإقامة علاقات وروابط صادقة، ووضع معايير للفريق تسهم في بثّ الحياة في أوصال الثقافة الجديدة. أخيراً، أعيد تصميم العناصر البنيوية للمؤسسة الجديدة مع أخذ الثقافة بعين الاعتبار. ووضع نموذج للقيادة شمل عملية التعيين، وتقويم المواهب، والتدريب والتطوير، وإدارة الأداء، وأنظمة المكافآت، والترقيات. وغالباً ما يجري التغافل عن هذه الاعتبارات الخاصّة بالتصميم خلال فترات التغيير المؤسسي، ولكن إذا لم تكن الأنظمة والهيكليات متجانسة مع الضرورات الثقافية وضرورات القيادة، فإنّ التقدّم المحرز يمكن أن يخرج عن المسار المرسوم له.

في بيئة ديناميكية تتّصف بعدم اليقين، ويجب على المؤسسات أن تكون أكثر رشاقة فيها، يكتسب "التعلّم" أهمية خاصّة. من غير المفاجئ أن تكون "النتائج" هي نمط الثقافة الأكثر شيوعاً في جميع الشركات التي درسناها تقريباً. ومع ذلك، وخلال عقد من الزمن ساعدنا فيه القادة على تصميم ثقافات طموحة، رأينا توجّهاً واضحاً نحو إعطاء الأولوية لـ" التعلّم" بهدف الترويج للابتكار والرشاقة في ضوء تجاوب الشركات مع بيئات تتّصف بقدر أقل من إمكانية التنبؤ بالمستقبل وقدر أكبر من التعقيد. ورغم أنّ "التعلّم" يحل في المرتبة الرابعة ضمن قاعدة بياناتنا الأوسع، إلا أن الشركات الصغيرة (التي تضم 200 موظف أو أقل) والشركات العاملة في القطاعات الأحدث عهداً (مثل البرمجيات، والتكنولوجيا، وتجهيزات الانترنت اللاسلكي) تولي التعلّم أهمية أكبر.

لنأخذ مثالاً من إحدى شركات التكنولوجيا التي قمنا بالتعاون معها وتعمل انطلاقاً من وادي السيليكون، فعلى الرغم من أنّها قد بنت مؤسّسة قويّة واستثمرت في تكنولوجيا فريدة من نوعها ومع نخبة من المهندسين الموهوبين، إلا أنّ إيراداتها كانت قد بدأت تتراجع بعد أن تمكّن منافسون أحدث عهداً وأكثر رشاقة في العمل من تحقيق قفزات نوعية في مجال يزخر بالابتكارات وزعزعة النماذج التجارية. لقد نظر قادة الشركة إلى الثقافة بوصفها ميزة تفاضلية تميّز الشركة، وقرّروا تشخيص الثقافة وتقويتها وتطويرها. وقد وجدنا ثقافة كانت تركّز بكثافة على "النتائج"، وتعتمد على الفريق "العناية"، والاستكشاف (مزيج من "المتعة" و"التعلّم").

بعد أن درس القادة الاستراتيجية التجارية الإجمالية وحصلوا على آراء الموظفين، سعوا إلى الوصول نحو ثقافة أكثر تركيزاً على "لتعلّم"، وتبنّوا إطارنا كلغة جديدة للمؤسسة في عملها اليومي. وقد أطلقوا سلسلة من الحوارات والنقاشات بين المدراء والموظفين حول كيفية التشديد على الابتكار والاستكشاف. ورغم أن تغيير الثقافة يحتاج إلى وقت، وجدنا بأنّ الشركة قد أحرزت تقدّماً ملموساً بعد عام واحد فقط. وحتّى عندما كانت تحضّر لعملية بيع وشيكة وسط قدر متزايد من المنافسة وعمليات الاستحواذ والاندماج، فإن الأرقام الدالّة على تفاعل الموظفين كانت في تصاعد.

الثقافة القويّة يمكن أن تكون عبئاً كبيراً عندما لا تتوافق مع الاستراتيجية. درسنا مؤسسة أوروبية متخصّصة بالخدمات الصناعية. وكان القطاع الذي تعمل فيه هذه المؤسسة قد بدأ يختبر تغيّرات سريعة وغير مسبوقة في توقعات الزبائن، والمتطلبات المفروضة من الجهات المنظّمة، و الديناميكيات التنافسية. وكانت استراتيجية المؤسسة، التي شدّدت تاريخياً على ريادة التكلفة، بحاجة إلى التحوّل نحو زيادة الميزة التنافسية في مجال الخدمات استجابة لتلك التغيّرات السريعة. لكنّ ثقافتها القوية، مثّلت عقبة تحول بينها وبين تحقيق النجاح.

شخّصنا هذه الثقافة بوصفها شديدة التأكيد على النتائج"، و"العناية" و"النظام"، فضلاً عن اتباع مقاربة تشدّد على "السلطة" وتعمل من "الأعلى" نحو "الأسفل". وقد قرّر قادة الشركة تغيير شكل هذه الثقافة لتكون أكثر تأكيداً على "الهدف"، ومُمَكّنة، ومنفتحة، وتحترم العمل الجماعي، مما استدعى زيادة في "العناية" و"التعلّم" و"الهدف" وتقليلاً في "السلطة" و"النتائج".

وقد مثّل هذا التحوّل تحدّياً خاصّاً لأنّ الثقافة الحالية كانت قد خدمت الشركة جيّداً لسنوات عديدة، في حين كان القطاع الذي تعمل فيه الشركة يشدّد على الكفاءة و"النتائج". وكان معظم المدراء قد نظروا إليها بوصفها نقطة قوّة وحاربوا في سبيل الحفاظ عليها، ممّا شكل تهديداً لنجاح التوجّه الاستراتيجي الجديد.

إنّ تغيير الثقافة هو عبء ثقيل على كاهل أي مؤسسة، ولكن كما أدركت هذه الشركة، فإن هذا التغيير ليس بالمهمّة المستحيلة. فقد طرح الرئيس التنفيذي برامج وفرصاً تدريبية جديدة في مجال القيادة وإرشاد الفرق لتساعد القادة على الشعور بقدر أكبر من الارتياح تجاه التطوّر الحاصل في الثقافة. وعندما غادر بعض الناس الشركة، اختارت الأخيرة بعناية قادة جدداً يوفّرون قيماً داعمة، مثل "العناية"، وزادت من التأكيد على "الهدف" المشترك. وقد أخذت المكاسب الناجمة عن هذا التحوّل الاستراتيجي والثقافي شكل مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تزايد تنوّعها فضلاً عن النمو القوي، وتحديداً في الأسواق الناشئة.

الروافع الأربع لتطوير الثقافة

خلافاً لتطوير الخطّة التجارية وتنفيذها، فإنّ تغيير ثقافة شركة ما لا ينفصم عن الديناميكية العاطفية والاجتماعية للموظفين فيها. وقد وجدنا بأنّ هناك أربع ممارسات بالتحديد تقود إلى تغيير ناجح للثقافة:

التعبير عن الطموح

تماماً كما هو الحال عند وضع استراتيجية جديدة، فإن خلق ثقافة جديدة يجب أن ينطلق من تحليل الثقافة الحالية، باستعمال إطار يمكن مناقشته بانفتاح في أرجاء المؤسسة. ويجب على القادة أن يفهموا ماهيّة المحصلات التي تنتجها الثقافة، ومدى توافقها أو عدمه مع الظروف السوقية والتجارية الحالية والمتوقعة مستقبلاً. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الأنماط الثقافية الأساسية للشركة هي "النتائج" و"السلطة" لكنّها تعمل في قطاع سريع التغيّر، فإن الانتقال نحو "التعلّم" و"المتعة" (مع المحافظة على التركيز على "النتائج") قد يكون هو الشيء الملائم.

تقترح الثقافة التي تتّسم بالطموح المبادئ الرفيعة المستوى التي توجّه المبادرات المؤسسية، كما هو الحال في شركة التكنولوجيا التي عملنا معها والتي سعت إلى تعزيز الرشاقة والمرونة وسط المنافسة المتزايدة. وقد يجري تأطير التغيير ربطاً بالتحدّيات والفرص التجارية الحقيقية والحالية، وكذلك بالتطلعات المستقبلية والتوجهات. وبسبب الطبيعة الغامضة والخفية نوعاً ما للثقافة، فإن الإشارة إلى مشاكل ملموسة، مثل الضغوط السوقية أو تحدّيات النمو، تساعد الناس في تكوين فهم أفضل وفي استيعاب الحاجة إلى التغيير.

اختيار قادة متجانسين مع الثقافة المستهدفة وتطويرهم

يُعتبرُ القادة بمثابة عناصر هامّة للتحفيز على التغيير من خلال التشجيع عليه على جميع المستويات، وتوفير مناخ آمن وما يسمّيه إدغار شاين "حقول التجارب". فالمرشحون للتعيين يجب أن يخضعوا للتقييم وفقاً لمدى تواؤمهم مع الهدف. ويُعتبرُ وجود نموذج وحيد قادر على تقويم الثقافة المؤسسية وأنماط القيادة الفردية أمراً أساسياً لهذا النشاط.

يمكن إشراك القادة الحاليين غير الداعمين للتغيير المطلوب وإعادة تنشيط دورهم من خلال تدريبهم وتثقيفهم على العلاقة الهامّة بين الثقافة والتوجّه الاستراتيجي. وغالباً ما سيلجأون إلى دعم التغيير بعد أن يفهموا أهميته، ومكاسبه المنتظرة، والتأثير الذي يمكن أن يتركوه شخصياً باتجاه دفع المؤسسة نحو الطموح المستهدف. لكنّ التغيّر الثقافي يمكن أن يقود إلى التقلّب في الموظفين بل ويقود إلى ذلك فعلياً، فبعض الناس يمضون قدماً في حياتهم لأنهم يشعرون بأنّهم لم يعودوا قادرين على الانسجام مع المؤسسة، في حين يُطلب من آخرين أن يغادروا إذا كانوا يهدّدون التطوّر المطلوب.

استعمال الحوارات المؤسسية عن الثقافة للتأكيد على أهمية التغيير

إذا ما أراد الزملاء إدخال تحوّل على المعايير المشتركة، والمعتقدات، والتفاهمات الضمنية في المؤسسة، بوسعهم أن يتحدّثوا في ما بينهم حول كيفية تحقيق هذا التغيير. ويمكن استعمال إطارنا الثقافي المتكامل لمناقشة أنماط الثقافة الحالية والمرغوبة، وكذلك الفروقات في طريقة عمل كبار المدراء. وعندما يبدأ الموظفون بإدراك أنّ قادتهم يتحدّثون عن المحصلات الجديدة للشركة – الابتكار عوضاً عن الأرباح الفصلية مثلاً – فإنهم سيبدأون هم أنفسهم بالتصرّف بطريقة مختلفة، مما يخلق حلقة إيجابية من ردود الأفعال التي تعزّز بعضها البعض.

وهناك أنواع عديدة من الحوارات المؤسسية التي يمكن أن تدعم التغيير مثل العروض التعريفية، وجولات الاستماع إلى الآراء، والنقاشات الجماعية المنظمة. كما تشجّع منصّات التواصل الاجتماعي على إجراء حوارات بين كبار المدراء والموظفين العاملين في الميدان وعلى الخطوط الأمامية. ويمكن لدعاة التغيير المؤثرين أن يدافعوا عن التحوّل الحاصل في الثقافة من خلال أقوالهم وأفعالهم. فقد تمكّنت الشركة التكنولوجية المذكورة من تحقيق التغيير المنشود في ثقافتها وضمان تفاعل الموظفين من خلال إيجاد إطار منظم للحوار ودعم النقاشات الواسعة النطاق.

تعزيز التغيير المنشود من خلال التصميم المؤسساتي

عندما تكون هيكليات المؤسسة وأنظمتها وعملياتها متجانسة مع الثقافة والاستراتيجية اللتين تطمح إليهما وداعمة لهما، فإن طرح أنماط وسلوكيات ثقافية جديدة يصبح أسهل. فعلى سبيل المثال، يمكن استعمال نظام إدارة الأداء لتشجيع الموظفين على تجسيد الصفات الثقافية المنشودة. ويمكن للممارسات التدريبية أن تعزّز الثقافة المستهدفة مع نمو المؤسسة وإضافتها لموظفين جدد. ويمكن إدخال تعديل على درجة المركزية، وعدد المستويات التراتبية في البنية المؤسسية، بهدف تعزيز السلوكيات المتأصّلة في الثقافة المنشودة. وقد أظهر باحثون بارزون مثل هنري مينتزبيرغ كيف يمكن للبنية المؤسسية وغير ذلك من السمات التصميمية أن تترك أثراً عميقاً مع مرور الوقت على طريقة تفكير الناس وتصرّفهم ضمن المؤسسة.

وضع الأمر بأكمله موضع التطبيق

اجتمعت هذه الروافع الأربع جميعها في شركة تصنيع تقليدية كانت تحاول أن تصبح شركة تقدّم حلولاً كاملة. وقد بدأ التغيير بإعادة صياغة الاستراتيجية، وتعزّز بحملة رئيسية طالت العلامة التجارية. لكنّ الرئيس فهم بأنّ ثقافة الشركة مثّلت العائق الأكبر أمام التغيير، وبأنّ كبار القادة كانوا هم أكبر رافعة لتطوير الثقافة.

اتّسمت الثقافة بتوجّه نحو "النتائج" تليها "العناية" و"الهدف"، والنمط الأخير منها كان قوياً جدّاً وبطريقة غير مألوفة في هذا القطاع. وقد وصف أحد الموظفين الشركة بأنها عبارة عن "مجموعة موهوبة وملتزمة من الناس الذين يركّزون على فعل الخير لصالح كوكب الأرض ويمتلكون الرغبة الحقيقية والدعم والتشجيع لإحداث فرق في المجتمع". ورغم أنّ الثقافة العريضة كانت شديدة التعاون، مع وجود آلية أفقية لاتخاذ القرارات، إلا أنّ قادة الشركة كان يُنظرُ إليهم على أنهم يتّبعون مقاربة تقوم على إعطاء الأوامر من الأعلى إلى الأسفل والتراتبية، وفي بعض الأحيان التسييس، ممّا أثنى الناس عن المجازفة.

أجرى كبار القادة مراجعة لنقاط قوّة ثقافتهم والفجوات الموجودة في أنماطهم الثقافية وناقشوا ما هو مطلوب لتحقيق تطلعاتهم الاستراتيجية. وقد اتفقوا على أنهم بحاجة إلى المزيد من المجازفة والاستقلال الذاتي وإلى قدر أقل من التراتبية والمركزية في اتخاذ القرار. وقد أعاد الرئيس هيكلة فريق القيادة ليتجمّع أعضاؤه حول قادة الخطوط التجارية القوية، الأمر الذي حرّر جزءاً من وقته هو ليصبح محامياً أفضل عن الثقافة ويركّز بشكل أكبر على الزبائن.

ثم دعا فريق القيادة مجموعة مؤلفة من 100 مدير من فئة الإدارة الوسطى للخوض في نقاش وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات القيادة نصف السنوية. وقد أرسى المؤتمر الأوّل منصّة لتقديم الآراء، ووجهات النظر، والتشارك في وضع خطة لتغيير المؤسسة تتضمّن أولويات ثقافية واضحة. وقد نظّم الرئيس هؤلاء المدراء ضمن فرق مهمّتها التركيز على التحديات الأساسية التي تواجهها الشركة. وقد طلب من كل فريق بأن يخرج خارج الشركة وأن يبحث عن الأفكار ويطوّر الحلول، ويعرض النتائج على المجموعة طلباً لرأيها. وقد أدّت هذه المبادرة إلى وضع مدراء الإدارة الوسطى في أدوار كانت تقليدياً تُسند إلى نوّاب الرئيس، ممّا منحهم قدراً أكبر من الاستقلال الذاتي في تعزيز الثقافة المستندة إلى "التعلّم". وكانت الغاية هي خلق منافع ومكاسب حقيقية للشركة وتطوير الثقافة في الوقت نفسه.

كما أطلق الرئيس برنامجاً للتعرّف على الموظفين الذين يمتلكون أفكاراً وأساليب عمل إيجابية ثورية. وقد وُضِعَ هؤلاء الناس في فرق إدارة مشاريع كانت مهمّتها هي التعامل مع الأولويات المتعلقة بالابتكار. وقد بدأت الفرق مباشرة في تحسين نتائج الشركة، سواء بحسب المقاييس التجارية الأساسية، أو من حيث الثقافة والتفاعل. وبعد عام واحد فقط، قفزت الأرقام الخاصّة بتفاعل الموظفين عشر نقاط كاملة، في حين وصلت علامة تزكية الزبائن لمنتجات الشركة إلى مستويات قياسية جديدة، مما يدل على مدى رغبة الزبائن بالترويج للحلول الجديدة والمبتكرة التي طرحتها الشركة.

من الممكن – لا بل من الحيوي بمكان ما – تحسين أداء المؤسسة من خلال تغيير الثقافة، باستعمال النماذج البسيطة ولكن القوية الواردة في هذه المقالة. أولاً، يجب على القادة أن يدركوا ماهيّة الثقافة السائدة في مؤسساتهم. بعد ذلك، يستطيعون تحديد ثقافة جديدة. أخيراً، بوسعهم أن يتقنوا الممارسات الأساسية المرتبطة بالتغيير مثل التعبير عن الطموح المستهدف، وتجانس القيادة مع الاستراتيجية، والحوار المؤسساتي، والتصميم المؤسسي. قد تكون القيادة عبر الثقافة من بين المصادر الجديدة للميزة التنافسية المستدامة المتبقية لدى الشركات اليوم. وسيكفّ القادة الناجحون عن النظر إلى دليل الثقافة المؤسسية بإحباط، ويعتمدون عليه كأداة أساسية في الإدارة.