ملخص: تنفق المؤسسات اليوم مبالغ طائلة من المال على تدريب موظفيها ليكونوا مبدعين، على أمل أن يسهم هذا في تحفيز التفكير الإبداعي وإيقاظ روح ريادة الأعمال بين صفوف كوادرها البشرية. وللأسف، فإن معظم هذه الجهود التدريبية لا تؤتي الثمار المرجوة منها. لماذا؟ لأنها تؤمن إيماناً أعمى بقوى "التفكير التباعدي" أو التوليد العشوائي للأفكار الجديدة، وهي عملية يسميها معظمنا اليوم "العصف الذهني". ويجادل كاتب المقالة بأن ثمة نهجاً أفضل يتمثّل في الكف عن الاعتماد على القوة المبالغ فيها للعشوائية لتعزيز القدرات الإبداعية وتبني نهج يعتمد على الأساليب المنهجية، بدلاً من ذلك. ويصف في هذه المقالة 3 تقنيات تدريبية جديدة من شأنها أن تُحدث انقلاباً في "ممارسات الإبداع الأكثر شيوعاً التي تستخدمها الشركات المعاصرة"، على حد تعبيره.

تستخدم كل الشركات تقريباً، من كافة الأحجام وفي مختلف القطاعات، التدريب على تنمية القدرات الإبداعية بدايةً من جلسات العصف الذهني على السبورة البيضاء وصولاً إلى التفكير التصميمي. وتُقدَّر قيمة هذا القطاع بنحو مليار دولار، وذلك لسبب وجيه، فالإبداع هو المحرك الرئيسي للابتكار وريادة الأعمال، كما أنه يشكل عنصراً رئيسياً يسهم في تعزيز القدرة على التحمل.

ولكن ثمة مشكلة، وهي أن هذه الجهود التدريبية لا تؤتي الثمار المرجوة منها. وتؤدي بدلاً من ذلك إلى ترسيخ تحيز الخبراء والابتكار الزائف، وعلى الرغم من أنها قد ترفع المعنويات مؤقتاً، فإنها لا تسهم في تقليل الاحتراق الوظيفي على المدى البعيد. وقد أثبتت الأبحاث بشكل عام أنها في أحسن الأحوال غير كافية، وفي أسوأ الأحوال تأتي بنتائج عكسية.

ولفهم مكمن المشكلة وكيفية إصلاحها، دخل مختبري في شراكة مع فرق تعمل في مجموعة متنوعة من المؤسسات، منها شركات ناشئة في وادي السيليكون وهيئة العمليات الخاصة بالولايات المتحدة و"كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو" وعدد من الشركات المُصنَّفة في قائمة "فورتشن 50". وتوصلنا إلى نتائج فاجأتنا كثيراً، وتسبّبت في قلب الكثير من الفكر السائد حول كيفية تعزيز القدرات الإبداعية رأساً على عقب. وقد نشرنا للتو النتائج التي توصلنا إليها في "أكاديمية نيويورك للعلوم". وسأُفرد لها هذه المقالة لتلخيصها وشرح ما تعنيه لعملك التجاري.

ما بعد العصف الذهني

يتفق خبراء الإبداع، من مدرسة "ستانفورد دي سكول" إلى جوردان بيترسون، على أن التدريب على تنمية القدرات الإبداعية يبدأ بما يُسمى "التفكير التباعدي"، وهو مفهوم ابتكره في نهاية الحرب العالمية الثانية جوي بول غيلفورد، العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأميركية. كان غيلفورد يعتقد أن الدماغ يشبه الكمبيوتر، ما دفعه إلى استنتاج أن كل ما يفعله الدماغ يمكن تحويله إلى منطق. ويتضمن المنطق العشوائية (وهذا هو السبب في أن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تصنع العملة المشفرة)، لذلك طوّر غيلفورد طريقة لتوليد الأفكار العشوائية بأسلوب منهجي. وسرعان ما أصبحت هذه الطريقة أساس ما نسميه الآن العصف الذهني الذي أصبح ممارسة قياسية في عالم الأعمال عندما تبحث المؤسسات عن أفكار جديدة.

لكن الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر كشف مؤخراً عن وجود حدود يقف عندها العصف الذهني. إذ يمكن للذكاء الاصطناعي إجراء تفكير تباعدي، لذلك يمكنه توليد الأفكار عن طريق العصف الذهني. في الواقع، يستطيع أن يمارس العصف الذهني بطريقة أفضل بكثير من البشر، لأنه يستطيع أن يفكر بعشوائية أكثر ويوجّه هذه العشوائية بشكل أكثر فاعلية.

وهذا من شأنه أن يجعل الذكاء الاصطناعي أكثر إبداعاً من البشر، أليس كذلك؟

كلا، هذا غير صحيح. فلا يمكن للذكاء الاصطناعي تخيل تكنولوجيات أو خطط عمل أو استراتيجيات مؤسسية جديدة، ما يعني أن هذه الأنشطة الإبداعية، وبالتبعية الكثير من الأنشطة الأخرى، تتطلب شيئاً أكثر من مجرد التفكير التباعدي. وقد تبيّن أن هذا "الشيء" يحدث في مناطق حركية غير منطقية في الدماغ البشري. وهناك طريقة لما يحدث هناك، طريقة تقلب ممارسات الإبداع الثلاث الأكثر شيوعاً التي تستخدمها الشركات المعاصرة رأساً على عقب.

وإذا أردت الحصول على ملخص كامل لهذه الطريقة، فيمكنك قراءة هذا الدليل المتاح للجمهور الذي أعددته مؤخراً لصالح "كلية القيادة والأركان العامة بالجيش الأميركي". ولكن إليك بعض المؤشرات التي يمكنك البدء بها:

تدريب قوة العمل الحالية للاستفادة من أوجه الخلل

يعتبر تعيين موظفين جدد حلاً قياسياً وجاهزاً تلجأ إليه الشركات التي تريد تعزيز القدرات الإبداعية لكن عندما تحاول المؤسسات البحث عن المبدعين لتعيينهم، فإنها تقع في مجموعة من المزالق، بدايةً من تقييم الإبداع استناداً إلى الأداء السابق (وهو ما يعتبر وصفة مؤكدة للتفكير الرجعي) وصولاً إلى الخلط بين الإبداع والأفكار التي تبدو إبداعية في نظر القيادة الحالية (وهو ما يعتبر سبباً كلاسيكياً للركود).

ويسفر تعيين الموظفين استناداً إلى الإبداع عن الفشل المؤكّد. وعادة ما يأتي بنتائج عكسية. فعندما تفترض الشركات أن الإبداع موهبة خاصة، فإنها تروج لفكرة أماكن العمل التي يُنظر فيها إلى موظفين بأعينهم على أنهم أكثر إبداعاً من غيرهم، وهذا بدوره يضع العمل الإبداعي في صوامع منعزلة ويجعله عرضة لعقلية تفكير القطيع. وهذا هو السبب في أن المؤسسات التي تقدر الحالمين المنفردين غالباً ما تكون أقل قدرة على الابتكار مقارنةً بالثقافات التي تعامل الجميع على أنهم مبدعون وتحصد كافة ثمار إمكانات قوتها العاملة الحالية.

إليكم المفارقة التي تكمن هنا: لا تُعتبر الثقافة أهم مصدر للإبداع فحسب، بل هي أيضاً أكبر مدمّر له. وتؤدي الثقافة إلى تدمير الإبداع من خلال التأكيد المبالغ فيه على أهمية التماثل. حتى الشركات التي تفتخر بثقافتها الإبداعية تتصف عموماً بامتلاكها أيديولوجية أو شخصية أو طريقة محدَّدة تهيمن عليها.

وإذا أردت ترسيخ أسس ثقافة تدعو إلى تعزيز الأصالة، فلك أن تجرّب هذا التمرين الجماعي: اطلب من الجميع أن يكتبوا، دون الكشف عن هويتهم، شيئاً يحلو لهم ولكنهم يخشون الاعتراف به أمام باقي أفراد المجموعة. ثم شارك الإجابات مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويتهم. وعند مشاركة كل إجابة، اطلب من الجميع قضاء دقيقتين في تخيل أنهم يحبون الشيء نفسه والتخطيط بصمت للتوصُّل إلى طريقة لتنفيذه في مكان العمل.

يحقق هذا التمرين 3 فوائد. أولاً: يعزز التحيز الذاتي الذي يعتبر نقطة ضعف منطقية، ولكنه يشكل نقطة قوة إبداعية. (فكر في حالنا الآن لو لم يكن فان جوخ منحازاً إلى اللون الأصفر. فالمؤسسات المبتكرة لا تلغي التحيز، بل تنوعه وتضفي عليه الشفافية). ثانياً: يحفز هذا التمرين فرق العمل على تقدير عدم التماثل. ثالثاً: يهيئ الدماغ لتقييم أوجه الخلل التي تعتبر المصدر البيولوجي الأكثر فاعلية للإلهام الإبداعي. حيث تدربنا الثقافة المؤسسية القائمة على المنطق بشكل متزايد على تجاهل أوجه الخلل والقيم المتطرفة أو نقدها أو السخرية منها أو محاولة تبريرها. ويعتبر الأطفال في سن الرابعة أكثر حساسية تجاه أوجه الخلل والقيم المتطرفة من المسؤولين التنفيذيين الناجحين، وهذا أحد أسباب كونهم أكثر إبداعاً إلى حد كبير أيضاً.

واعلم أن الجميع سيتنكرون في الغالب لأمر كهذا منافٍ للثقافة التي اعتادوا عليها، خاصة في المرة الأولى التي تجري فيها هذا التمرين، باستثناء شخص أو شخصين شجاعين. ولكن إذا أجريته مرة أخرى بعد شهر، فمن المحتمل أن تحصل على إجابات أكثر جرأة. وإذا حدث ذلك، فهذا يعني أن التمرين بدأ يؤتي ثماره.

بدلاً من العصف الذهني، فكر بطريقة عكسية

يعرف الجميع أساليب إجراء التمارين: حيث تجمع أعضاء الفريق، ثم تفرد السبورة البيضاء وتطرح الأفكار حول الاستجابات المحتملة للتحديات والفرص الحالية. لكن ما إن نبدأ التفكير في هذه التحديات والفرص، حتى تنشط مخاوفنا وآمالنا، وكلاهما يقيد القدرات الإبداعية بشكل جذري. حيث نركز على الحلول المعقولة ذات المدى القصير، ولكننا نتجاهل احتمالية وجود رؤى ثاقبة محورية.

وثمة نهج أكثر فاعلية يتمثل في جعل أعضاء الفريق يتخلصون من آمالهم ومخاوفهم. ويتم ذلك في هيئة العمليات الخاصة بالولايات المتحدة من خلال التدريبات التي تحث الفرق على صنع السلام بدمائهم. ويمكن فعل ذلك في البيئات المؤسسية من خلال نوع مختلف من التمارين: فكر في منافس جديد في السوق التي تعمل بها، كشركة ناشئة حالية أو شركة قائمة قد تدخل على خط المنافسة أو نوع من المؤسسات تتوقع ظهوره في المستقبل. حدِّد إحدى أكثر السمات شذوذاً لدى المنافس، ثم تخيل أنك هذا المنافس. ما الذي تمكّنك ميزتك الشاذة من فعله في السوق؟ اعمل على مد أفقك على المدى البعيد قدر الإمكان.

يُعرَف هذا النوع من التفكير بالتفكير المعاكس للواقع. وعلى عكس العصف الذهني، فإنه ينشِّط المناطق الحركية في الدماغ التي تتصف باللامنطقية واللاوعي في الغالب، وهذا هو السبب في أن أهم رؤاك الثاقبة تبدو أنها تخطر على بالك من فراغ. وكلما مارست التفكير المعاكس للواقع، زادت خبرة فريقك في اكتشاف الأفكار التي تساعد على معالجة المشكلات الحالية والفرص التي لم يفكروا فيها بوعي.

لبِّ أصالة اللحظة الراهنة

ينتهي معظم جلسات العصف الذهني بمحاولة تحديد أفضل الأفكار على السبورة البيضاء. وعندما تفعل ذلك، فإن ما يحدث في الواقع هو أنك تحاول القضاء على أسوأ الأفكار عبر الأساليب المنطقية، مثل التفكير المتقارب والتفكير النقدي.

لكن ذلك يأتي بنتائج عكسية، لأنه يعيد إلى الواجهة أية تحيزات كنتَ تحاول الهرب منها في أثناء العصف الذهني، ويقتل إبداعاتك الواعدة. ويمكن تشبيه هذه الإبداعات بالأطفال حديثي الولادة، إذ تتصف بأنها أقل نضجاً وتطوراً من البدائل الجاهزة والمستقرة، وغالباً ما يتم شطبها من السبورة البيضاء باعتبارها أفكاراً منقوصة أو غير عملية. في حين أن هذه الإرهاصات التي لا تزال في طور النمو لا تحتاج سوى مزيد من التطوير من خلال التفكير المعاكس للواقع.

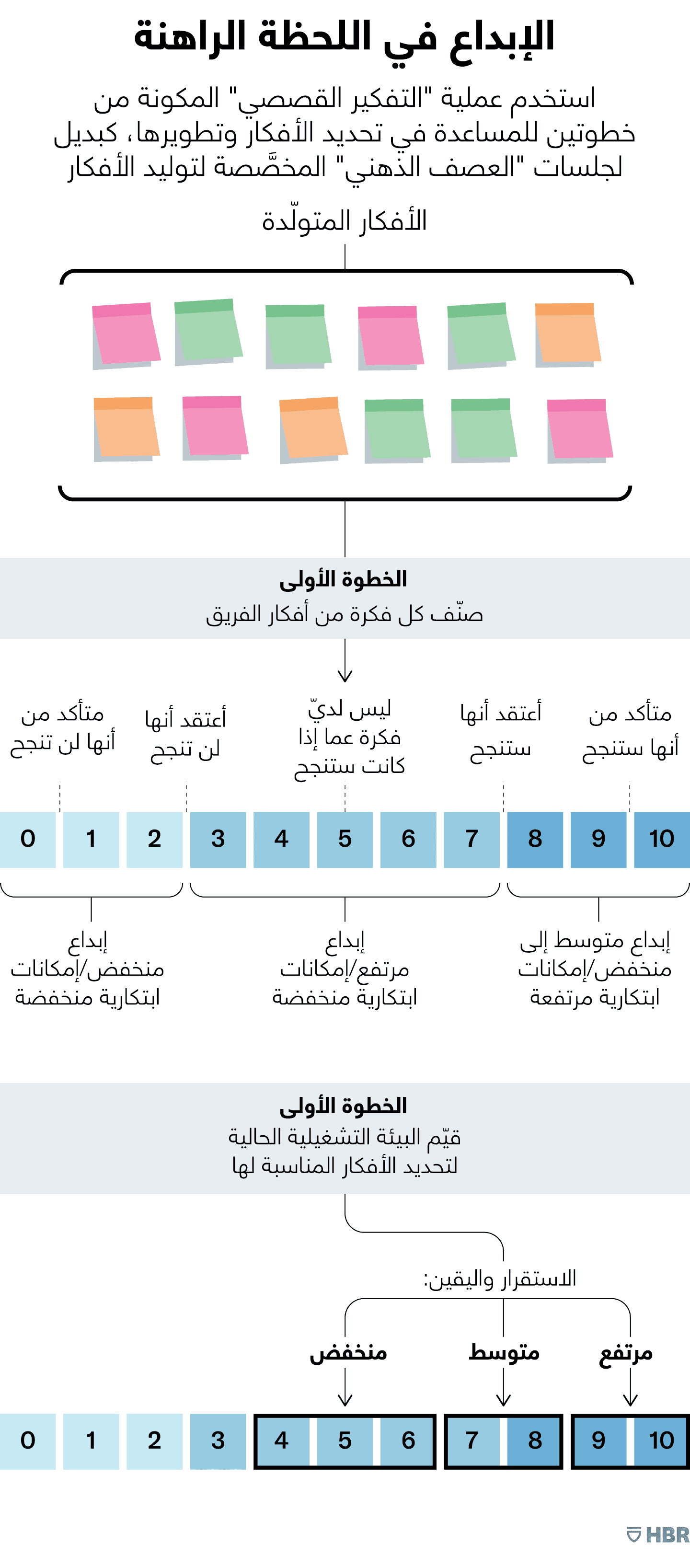

وهناك نهج أكثر فاعلية يتمثّل في استخدام عملية "تلبية نداء اللحظة الراهنة" المكونة من خطوتين.

تتمثّل الخطوة الأولى في أخذ كل خيار من الخيارات التي يتخيلها أعضاء فريقك وتصنيفها على هذا المقياس:

تعتبر الخيارات المصنفة في القاع (0-2) خيارات منخفضة من حيث المستوى الإبداعي والإمكانات الابتكارية. وتعتبر الخيارات المصنفة في القمة (8-10) خيارات متوسطة إلى منخفضة من حيث المستوى الإبداعي، لكنها مرتفعة من حيث الإمكانات الابتكارية. وتعتبر الخيارات المصنفة في الوسط (3-7) خيارات منخفضة إلى متوسطة من حيث الإمكانات الابتكارية، لكنها متوسطة إلى عالية من حيث المستوى الإبداعي.

تتمثّل الخطوة الثانية في تقييم البيئة التشغيلية الحالية لمؤسستك. هل هي مستقرة؟ أم متقلبة؟ يقينية؟ أم غير يقينية؟ إذا كانت تتصف بدرجة عالية من الاستقرار واليقين، فانتقل إلى الخيار الحاصل على التصنيف 9 أو 10. وإذا كانت تتصف بدرجة متوسطة من الاستقرار واليقين، فانتقل إلى الخيار الحاصل على التصنيف 7 أو 8. وإذا كانت تتصف بدرجة منخفضة من الاستقرار واليقين، فانتقل إلى الخيار الحاصل على التصنيف 6 أو 4. (هذا ليس خطأ مطبعياً. انتقل إلى الخيار الحاصل على التصنيف 4، الخيار الذي تعتقد أنه قد لا ينجح). وإذا كان يخلو من الاستقرار واليقين، فانتقل إلى الخيار الحاصل على التصنيف 5.

تتميز هذه الطريقة بملاءمتها لأصالتك في اللحظة الراهنة. وتقل احتمالية نجاح الخيارات العالية الإبداع في البيئات المستقرة وبعض البيئات ذات الخصوصية، لذلك لا داعي لتجربتها. وتكون الخيارات الأقل إبداعاً محكوماً عليها بالفشل في البيئات غير المستقرة وغير اليقينية، لذا يكمن عرض القيمة في الرهان على الخيارات البعيدة المدى.

قد تبدو هذه الأساليب الجديدة لزيادة القدرات الإبداعية غريبة الأطوار وغير معقولة، بل وخاطئة تماماً. ولكن هذا هو الوضع المثالي. قد تكون هذه الطرق غير منطقية، لكنها تؤتي ثمارها. وقد وصفها الخبراء الذين عملت معهم في مجال إدارة الأعمال والعمليات الخاصة والهندسة بأنها طرق "فاعلة" و"مهمة حرجة" و"ثورية"، وقدّر أعضاء هيئة التدريس في "كلية القيادة والأركان العامة" قيمتها بمليارات الدولارات في السنة. فلماذا لا تعلق نظام الذكاء الاصطناعي الداخلي وتجربها؟