ملخص: حللنا آراء الموظفين الذين يعملون في المقرات المكتبية معظم أيام الأسبوع أو بالنظام الهجين أو عن بُعد معظم أيام الأسبوع، ودرسنا العلاقة بين هذه النماذج وبعض مؤشرات الإنتاجية.

- أثبتت النتائج عدم وجود نموذج عمل محدد يضمن تجربة أفضل أو إنتاجية أعلى للموظفين؛ إذ أفاد كلٌّ من الموظفين الذين يعملون ضمن المقر المكتبي وعن بُعد ووفق النموذج الهجين بتقارب مستويات الرغبة في الاستقالة والاحتراق الوظيفي والجهد المبذول والرضا عن العمل.

- أفاد معظم الموظفين في كلٍّ من نماذج العمل الثلاثة بأنهم راضون أو راضون جداً عن ترتيبات العمل الحالية. (ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الرضا قد يكون ناتجاً عن إقدام كثير من الشركات سلفاً على توزيع موظفيها وفق النموذج الأنسب لهم، أو أن الموظفين اختاروا النموذج المناسب بأنفسهم).

- نسبة الموظفين الذين يرغبون في تغيير نموذج عملهم منخفضة عموماً؛ إذ أفاد الموظفون الذين يعملون عن بُعد، ويعملون ضمن المقر المكتبي معظم أيام الأسبوع، بتقارب مستويات الرغبة في التغيير، بنسبة بلغت 19% فقط.

نموذج العمل ليس بأهمية بيئة العمل التي يصنعها القادة. وثمة 5 ممارسات أساسية تساعد المؤسسات على تطبيق سياسة تتماشى مع ثقافتها.

يشهد عالم العمل تغيّرات متلاحقة؛ إذ تواصل شركات عديدة اتباع نموذجَي العمل الهجين والعمل من المنزل. وفي المقابل، تبنّت شركات كبرى مدرجة في قائمة فورتشن 500، مثل أمازون وجيه بي مورغان تشيس ونايكي، سياسات تُلزم الموظفين بالحضور إلى مقراتها المكتبية 4 أيام على الأقل في الأسبوع عام 2024، والتحقت بهذا التوجه مؤسسات أخرى إلى جانب شريحة واسعة من موظفي الحكومة الفيدرالية الأميركية خلال هذا العام.

ما هو نموذج العمل الأنسب لتحسين الأداء المؤسسي؟ ثمة جدل واسع حول إذا ما كانت سياسات العودة إلى المقرات المكتبية متشددة أكثر من اللازم أو غير كافية أو مناسبة تماماً، بينما تشير بياناتنا الحديثة إلى أن هذا الجدل يركز على السؤال الخطأ؛ فالسؤال الأهم لا يرتبط بمضمون السياسات بحد ذاتها، بل ببيئة العمل التي تهيّئها المؤسسات والممارسات التي تصاحب تنفيذ تلك السياسات. وإذا أرادت الشركات تحقيق أهدافها المعلنة في مجال فعالية الأداء المؤسسي، فعليها أن تتجاوز الجدل حول سياسات العودة إلى المقرات المكتبية وأن تركز بدلاً منها على معالجة المشكلات المزمنة التي تؤثر سلباً في تجربة الموظف وإنتاجيته.

أُجريت مؤخراً دراسة استقصائية شملت عدة آلاف من الموظفين في الولايات المتحدة بمختلف القطاعات، وأفاد معظم المشاركين ضمن النماذج الثلاثة التي خضعت للاختبار (العمل ضمن المقر المكتبي، والعمل الهجين، والعمل عن بُعد) بأن تجربتهم العامة في العمل تحتاج إلى تحسين، بغض النظر عن رضاهم عن ترتيبات العمل الحالية.

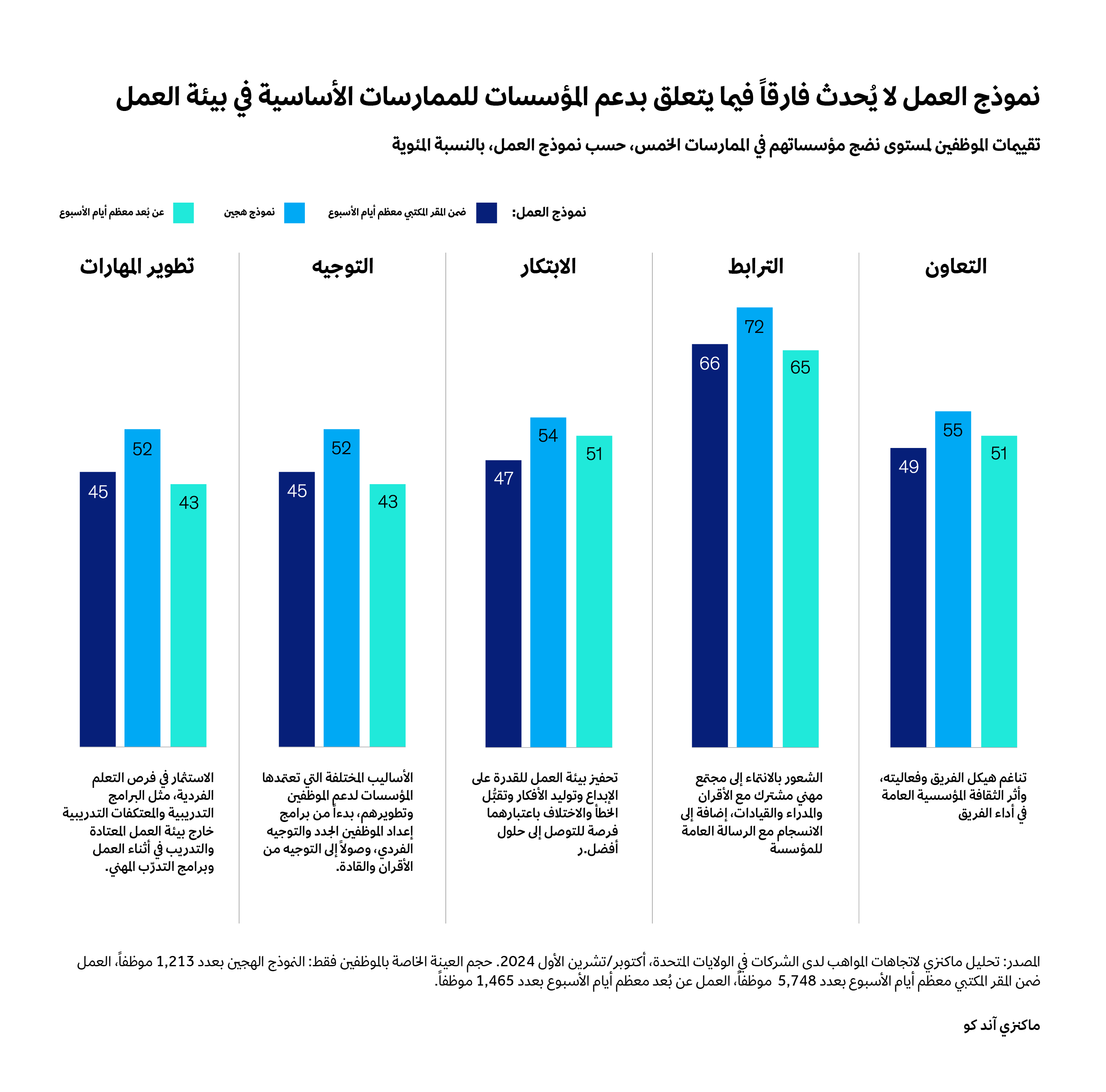

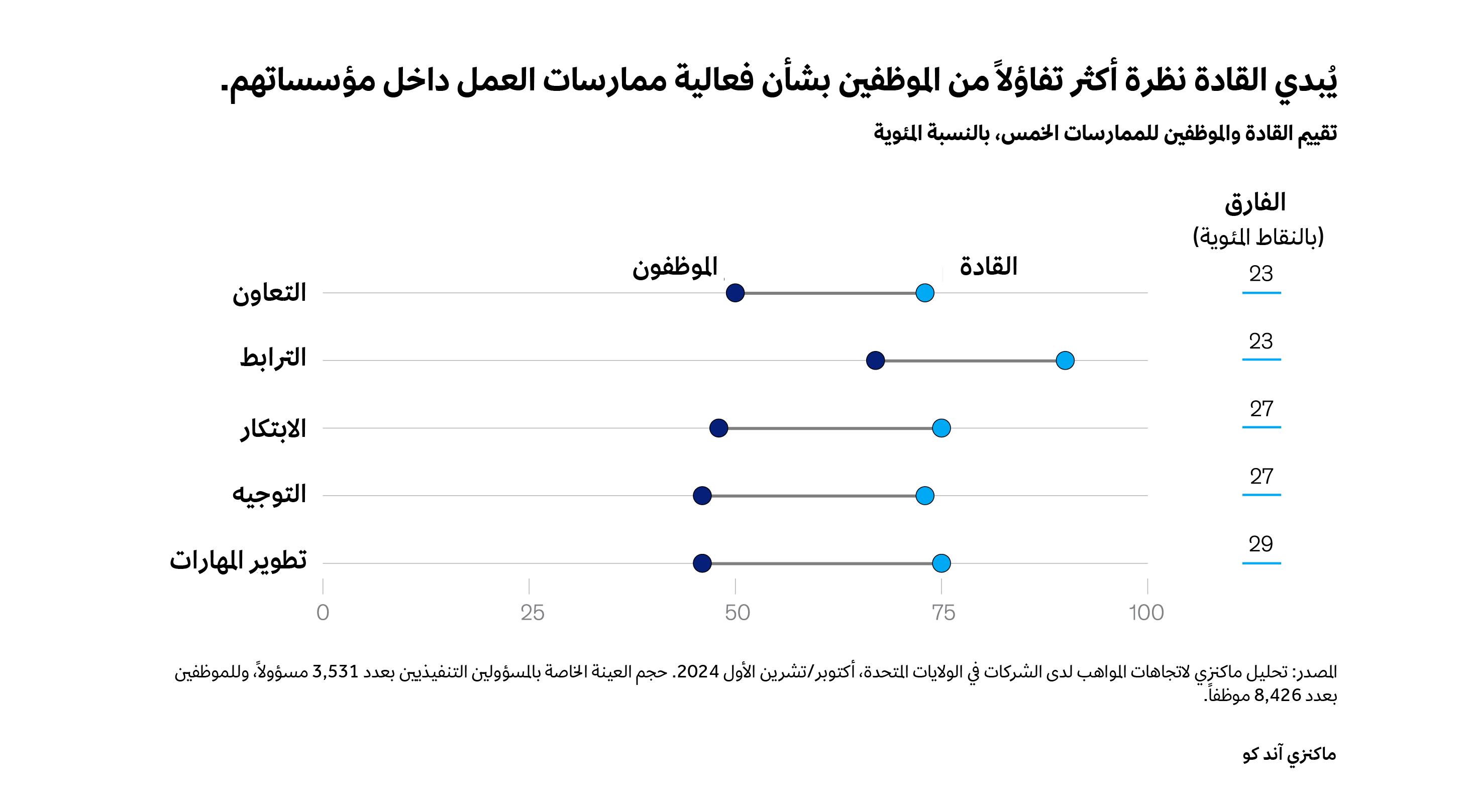

في الواقع، أفاد المشاركون على اختلاف نماذج عملهم أن مؤسساتهم تُقصِّر في دعم 5 ممارسات أساسية تُسهم في تحسين الأداء وتعزيز الصحة المؤسسية، وهي: التعاون والترابط والابتكار والتوجيه وتطوير المهارات. وغالباً ما يستند القادة إلى هذه الممارسات باعتبارها أبرز أسباب مطالبة الموظفين بالعودة إلى المقرات المكتبية.

غير أن نتائج البحث أظهرت أيضاً أن القادة يتبنون رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن دعم مؤسساتهم لتلك الممارسات الخمس، ما يشير إلى احتمال غفلتهم عن لبّ المشكلة. ونستعرض في هذا المقال أثر ترسيخ هذه الممارسات وتعزيزها داخل المؤسسة على تحفيز الأداء وتعزيز الصحة المؤسسية، بصرف النظر عن نموذج العمل الذي يختاره القادة.

منهجيتنا

سعياً لفهم اتجاهات سوق العمل المتعلقة باستبقاء الموظفين وإدماجهم وجذبهم، أجرينا دراستنا الاستقصائية السنوية بعنوان: "اتجاهات المواهب" (Talent Trends)، التي بدأناها منذ عام 2021. وقد شملت الدراسة الاستقصائية هذا العام 8,426 موظفاً من 15 قطاعاً داخل الولايات المتحدة، علماً بأن هذه العينة لا تمثل القوى العاملة الأميركية كلها، ولا تعكس التوزيع الديموغرافي الرسمي وفقاً لبيانات التعداد السكاني، بل تقدم تصوراً لعينة من الموظفين العاملين في قطاعات رئيسية. ركزنا تحديداً على 3 فئات رئيسية تهم القادة تشمل كلاً من: الموظفين الذين يعملون في المقرات المكتبية معظم أيام الأسبوع (أي 4 أيام على الأقل أسبوعياً، بعدد 5,748 موظفاً)، والموظفين الذين يعملون وفق نموذج العمل الهجين (من يومين إلى 3 أيام أسبوعياً في المقر المكتبي، بعدد 1,213 موظفاً)، والموظفين الذين يعملون عن بُعد معظم أيام الأسبوع (4 أيام على الأقل أسبوعياً، بعدد 1,465 موظفاً).

كما شملت الدراسة الاستقصائية 3,531 مسؤولاً تنفيذياً يعملون في الشركات ذاتها، وفي القطاعات الـ 15 نفسها، ممن يعملون في المقرات المكتبية معظم أيام الأسبوع (بعدد 2,269 مسؤولاً)، أو يعملون ضمن نموذج هجين (بعدد 719 مسؤولاً)، أو يعملون عن بُعد معظم أيام الأسبوع (بعدد 543 مسؤولاً)، وذلك للوقوف على آرائهم بشأن فعالية القواعد التنظيمية نفسها التي وجهنا الأسئلة إلى الموظفين بشأنها.

أجرينا الدراسة الاستقصائية من 13 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وقدمت إفادات المشاركين مؤشرات النتائج المتعلقة بجهد العمل والأداء والرضا المهني والاحتراق الوظيفي والصحة النفسية، إضافة إلى ترتيبات نماذج العمل لدى الموظفين والشركات التي يعملون بها.

لا تهدف هذه الدراسة إلى بيان أفضلية أيٍّ من نماذج العمل الثلاثة أو الحُكم على جدواها، بل تسعى إلى الكشف عن الممارسات المؤسسية الجوهرية التي تمثل ركائز أساسية لنجاح أي نموذج عمل.

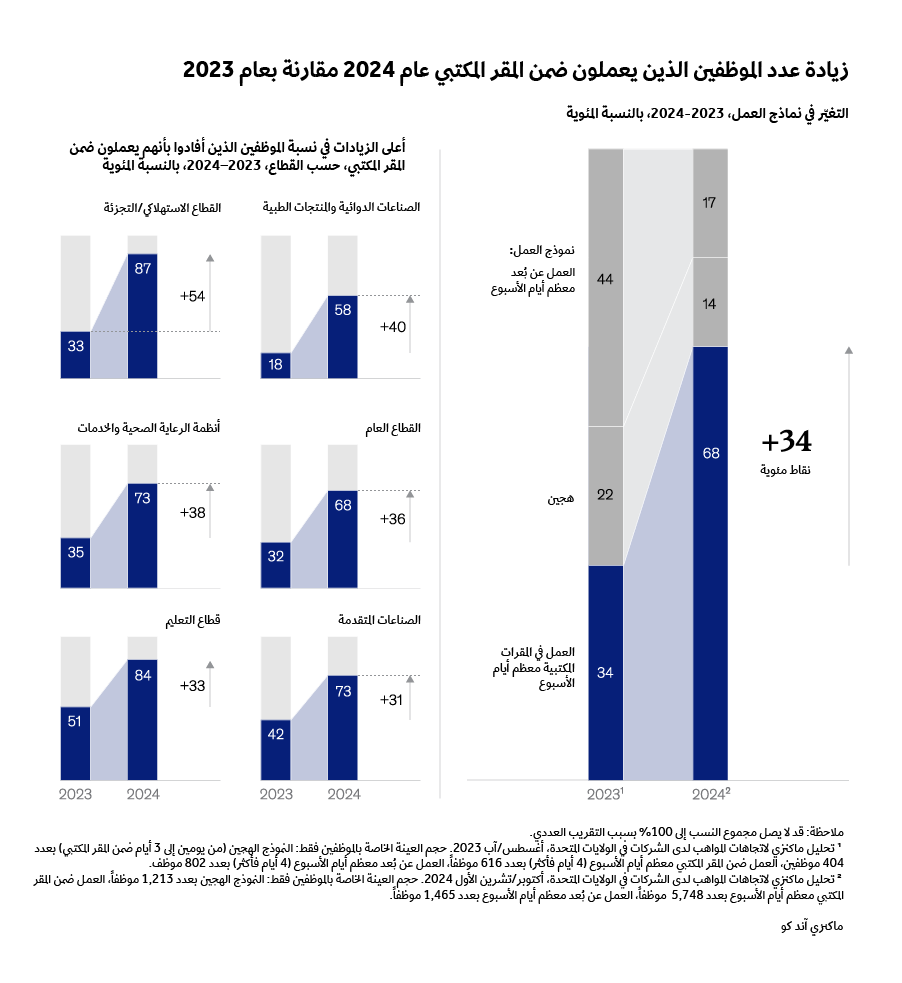

تزايد عدد المؤسسات التي تفرض العودة إلى المقرات المكتبية وتُشدد على تطبيقها أثبتت نتائج أحدث أبحاثنا حول اتجاهات المواهب، التي استندت إلى دراسات استقصائية شملت آلاف الموظفين والشركات التي يعملون بها في مختلف القطاعات داخل الولايات المتحدة (انظر العمود الجانبي: "منهجيتنا")، أن وتيرة العودة إلى المقرات المكتبية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف القطاعات بين عامي 2023 و2024.

تضاعفت نسبة العاملين ضمن المقر المكتبي معظم أيام الأسبوع (4 أيام على الأقل أسبوعياً) بين العينتين لتصل إلى 68%، مقارنة بنسبة 34% سابقاً. في المقابل، انخفضت نسبة العاملين عن بُعد معظم أيام الأسبوع (4 أيام على الأقل أسبوعياً) إلى 17%، بعد أن كانت 44%، أي بتراجع تجاوز النصف. كما تراجعت نسبة العاملين ضمن النموذج الهجين (الذين يعملون في المقرات المكتبية من يومين إلى 3 أيام أسبوعياً) إلى 14%، بعد أن كانت 22% (انظر الشكل التوضيحي 1).

نموذج العمل لا يضمن تحسين النتائج تلقائياً

حللنا آراء الموظفين الذين يعملون في المقرات المكتبية معظم أيام الأسبوع أو بالنظام الهجين أو عن بُعد معظم أيام الأسبوع، ودرسنا العلاقة بين هذه النماذج وبعض مؤشرات الإنتاجية.

أثبتت النتائج عدم وجود نموذج عمل محدد يضمن تجربة أفضل أو إنتاجية أعلى للموظفين؛ إذ أفاد كلٌّ من الموظفين الذين يعملون ضمن المقر المكتبي وعن بُعد ووفق النموذج الهجين بتقارب مستويات الرغبة في الاستقالة والاحتراق الوظيفي والجهد المبذول والرضا عن العمل. ويبدو أن هذا النمط لا يختلف كثيراً بين النساء والرجال، مع وجود بعض الفروقات الطفيفة بين الأجيال المختلفة وبين مَن يتولون مسؤوليات رعاية الآخرين ومَن لا يتولونها.

أفاد معظم الموظفين في كلٍّ من نماذج العمل الثلاثة بأنهم راضون أو راضون جداً عن ترتيبات العمل الحالية. (ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الرضا قد يكون ناتجاً عن إقدام كثير من الشركات سلفاً على توزيع موظفيها وفق النموذج الأنسب لهم، أو أن الموظفين اختاروا النموذج المناسب بأنفسهم). وبالنسبة إلى النماذج التي تتضمن العمل في المقرات المكتبية، سواءً كانت هجينة أو ضمن المقر المكتبي بمعظمها، فقد أعرب نحو 8 من كل 10 موظفين عن رضاهم عن هذا النمط، مقارنة بنحو 9 من كل 10 موظفين يعملون عن بُعد.

علاوة على ذلك، فنسبة الموظفين الذين يرغبون في تغيير نموذج عملهم منخفضة عموماً؛ إذ أفاد الموظفون الذين يعملون عن بُعد، ويعملون ضمن المقر المكتبي معظم أيام الأسبوع، بتقارب مستويات الرغبة في التغيير، بنسبة بلغت 19% فقط. أما الموظفون الذين يتبعون النظام الهجين فكانت رغبتهم في التغيير أعلى بكثير، حيث صرّح نحو ثلثهم بأنهم يودون اتباع نموذج عمل مختلف.

هذه النتائج مشجعة إجمالاً بالنسبة للمؤسسات، لكن مشاعر الاستياء المتواصلة لدى الموظفين لا تزال واضحة، ويبدو أن نموذج العمل لا يعالج المشكلة؛ فعلى الرغم من رضا الموظفين عن النموذج الحالي وقلة من يرغبون في تغييره، فإن بعض المؤشرات الأساسية المتعلقة بالقوى العاملة يشهد اتجاهاً سلبياً في نماذج العمل كافة.

على سبيل المثال، تبلغ النسبة العامة لرغبة الموظفين في الاستقالة من العمل 39%، وهي نسبة تقارب أعلى مستوياتها خلال جائحة كوفيد-19 التي بلغت 40% في فترة "الاستقالات الكبرى"، كما تتقارب مستويات رغبة الموظفين في الاستقالة عبر مختلف نماذج العمل؛ إذ تتراوح بين 38% (في نماذج العمل ضمن المقر المكتبي والعمل الهجين) و41% (في نموذج العمل عن بُعد). بيد أن هذا النمط يختلف قليلاً بين الفئات العمرية؛ إذ يسجّل مواليد جيل الطفرة معدلات أقل من حيث الرغبة في الاستقالة من العمل (تتراوح بين 21% و26%) مقارنة بالجيل زد الذي أبدى أفراده رغبة أعلى في الاستقالة من العمل، لا سيما في نماذج العمل ضمن المقر المكتبي والعمل عن بُعد (بنسبة 45% و51% على التوالي).

وتُظهر النساء رغبة أقل قليلاً في الاستقالة من العمل مقارنة بالرجال عبر مختلف نماذج العمل، كما يُظهِر الموظفون الذين لا يتحملون مسؤوليات رعاية ذويهم رغبة أقل في ترك العمل مقارنة بالموظفين الذين يتحملون مسؤوليات رعاية ذويهم؛ إذ تتراوح هذه النسبة بين 30% و34%، وقد يكون ذلك مرتبطاً بعدة أسباب، منها الأعباء الإضافية التي يتحملها الموظفون الذين يتحملون مسؤوليات رعاية ذويهم خارج نطاق العمل.

فيما يتعلق بتصورات الموظفين حول تلبيتهم لتوقعات الأداء التي يضعها رؤساؤهم، أفاد الموظفون الذين يعملون في المقرات المكتبية بأنهم يعتقدون أنهم يتجاوزون تلك التوقعات (بنسبة 25%)، بينما كانت هذه النسبة عند أدنى حد بين الموظفين بنظام العمل الهجين (15%). وينطبق هذا النمط على الجنسين وعلى مَن يتحملون مسؤوليات رعاية ذويهم وغيرهم وعلى معظم الأجيال، ما عدا الجيل زد؛ إذ لم تتغير نظرتهم بشأن تجاوز توقعات رؤسائهم في النماذج الثلاثة كافة.

تتشابه مستويات الجهد الذي يقول الموظفون إنهم يبذلونه في العمل بين الموظفين الذين يعملون عن بُعد والموظفين بنظام العمل الهجين، بينما ترتفع هذه النسبة قليلاً لدى الموظفين الذين يعملون في المقرات المكتبية؛ إذ يوافق 34% منهم بشدة على أنهم يبذلون جهداً كبيراً في عملهم ويحافظون على تركيزهم باستمرار في أثناء أداء المهام، مقارنةً بنسبة 29% من الموظفين الذين يعملون عن بُعد و28% من الموظفين بنظام العمل الهجين. وينطبق هذا النمط على الجنسين وعلى مَن يتحملون مسؤوليات رعاية ذويهم وغيرهم وعلى الأجيال كلها، ما عدا الجيل زِد؛ إذ أفاد الموظفون بنظام العمل الهجين ممن ينتمون إلى هذا الجيل ببذل جهد أكبر قليلاً مقارنة ببقية نماذج العمل.

لهذه النتيجة أهمية خاصة لأن الجهد المبذول لا يؤثر على أداء الفرد فحسب، بل إنّ بذل شخص واحد جهداً إضافياً يسهم أيضاً في رفع مستوى أداء الفريق بأكمله؛ إذ يُحدث ازدياد الجهد الجماعي أثراً إيجابياً في مساندة الزملاء الجدد وتوجيههم، وهما عنصران أساسيان في بناء بيئة عمل صحية داخل المؤسسة، كما يُسهمان في تسريع وتيرة اندماج الموظفين الجدد ورفع إنتاجيتهم.

أخيراً، أفاد نحو ثلث الموظفين الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية بأنهم يعانون الاحتراق الوظيفي (36% من الموظفين الذين يعملون عن بُعد و35% من الموظفين الذين يعملون في المقرات المكتبية و28% من الموظفين بالنظام الهجين). وتُعد هذه المستويات المرتفعة من الاحتراق الوظيفي، الذي يُعرّف على أنه اختلال مزمن بين متطلبات الوظيفة والموارد المتاحة، مدعاةً للقلق لدى القادة، لاسيما أنها تتجاوز المتوسط العالمي الذي سُجّل خلال فترة جائحة كوفيد-19، خاصة بين الموظفين الذين يعملون عن بُعد.

يرتبط الاحتراق الوظيفي بعدّة مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، لاحظنا وجود علاقة طردية واضحة بين الاحتراق الوظيفي والرغبة في الاستقالة من العمل، وعلاقة عكسية واضحة بين الجهد الذي يبذله الموظفون في أداء مهامهم وتصوراتهم لتلبية توقعات رؤسائهم. وغالباً ما يكون الاحتراق الوظيفي نتيجة للعمل في بيئات تشهد ضغوطاً عالية وتفتقر إلى التعاون والتوجيه، وغيرهما من الممارسات الأساسية التي من شأنها تعزيز تجربة العمل وزيادة التفاعل.

5 ممارسات أساسية: كيف يبدو أداء الشركات؟

أشارت نتائج بحثنا إلى أن مستوى رضا الموظفين عن مختلف نماذج العمل متوسط إجمالاً، لكن تجربتهم في العمل ومعدلات إنتاجيتهم تظل دون المستوى نسبياً. ولمعرفة الأسباب الكامنة لذلك، اختبرنا 5 ممارسات أساسية أثبتت أبحاثنا أنها تعزز الصحة المؤسسية، وهي أيضاً أكثر الأسباب التي يستند إليها القادة عند تبرير العودة إلى المقرات المكتبية: التعاون والترابط والابتكار والتوجيه وتطوير المهارات.

تشير البيانات إلى أن معظم الموظفين، بغض النظر عن نموذج العمل المتّبع، يرون أن مستوى النضج المؤسسي في هذه الممارسات الخمس الأساسية لا يزال منخفضاً نسبياً (مع تسجيل النماذج الهجينة معدلات أعلى قليلاً). وباستثناء الترابط، لم تتجاوز نسبة الموظفين الذين قيّموا التعاون والابتكار والتوجيه وتطوير المهارات باعتبارها ممارسات فعالة داخل مؤسساتهم حدود النصف في مختلف النماذج، ما ينعكس سلباً على الأداء بصورة مباشرة وغير مباشرة (انظر الشكل التوضيحي 2).

هذا يعني أن تغيير نموذج العمل وحده لن يكون كافياً لحل المشكلة أو حتى لتغيير طبيعتها، ما لم تبادر المؤسسات إلى معالجة الأسباب التي تدفع الموظفين إلى الشعور بالاستياء.

ومن العوامل التي تُعقّد الوصول إلى حل فعال اختلاف التصورات بين القادة والموظفين بشأن مدى نضج الممارسات الخمس وفعاليتها في كل نموذج عمل؛ إذ يميل القادة إلى إعطاء تقييمات أعلى بكثير مقارنة بآراء الموظفين في كل نموذج (انظر الشكل التوضيحي 3).

على سبيل المثال، يرى 90% من القادة المشاركين في الدراسة الاستقصائية أن الترابط ممارسة ناضجة وتؤدي دورها على النحو المطلوب وتحقق النتائج المرجوة، في حين لا يتجاوز مستوى التقييم الإيجابي لها لدى الموظفين 67%.

ما هي أسباب هذا التفاوت اللافت في تقييم التجربة؟ يتمتع كبار القادة بالمهارات والخبرات والرؤى الاستراتيجية والاستقلالية التي تتيح لهم تصميم نموذج العمل ونمط التعاون بما يناسبهم وبما يخدم الفرق التنفيذية العليا التي ينتمون إليها. وبخلاف باقي الموظفين، لا يخضع هؤلاء القادة لقيود العمليات المؤسسية القابلة للتكرار على نطاق واسع أو الممارسات الإدارية أو آليات التعاون أو التكنولوجيات المساعدة التي تقتضيها نماذج العمل على مستوى المؤسسة عموماً.

لكن المؤسسات الكبرى تفتقر غالباً إلى القدرات ومستويات التمكين وآليات الدعم المناسبة التي تتيح لها تحقيق نتائج فعالة تُقارب تلك التي يحققها كبار المسؤولين التنفيذيين. وينشأ عن هذا التفاوت في تجارب العمل فجوة في العديد من المؤسسات تقوّض بيئة العمل وتُضعف التفاعل وتنعكس سلباً على الأداء في نهاية المطاف. وتتمثل الخطوة الأولى في الإقرار بوجود هذه المشكلة.

عناصر التمكين: السلوكيات وغيرها من العوامل الرئيسية

بعد الإقرار بوجود المشكلة، يستطيع القادة البحث عن طرق عملية لتعزيز تلك الممارسات. وقد أثبتت دراستنا الاستقصائية أن كلاً من ممارسات العمل يعتمد على مجموعة من السلوكيات أو السياسات أو القواعد التي تسهم في فعاليته. وبعض هذه العوامل التي نطلق عليها عناصر التمكين أهم من غيرها، وتؤثر مجتمعة في نضج كل ممارسة، بغض النظر عن نموذج العمل المعتمَد (انظر الشكل التوضيحي 4).

تعكس عناصر التمكين هذه طبيعة العلاقات والسلوكيات السائدة في كل نموذج عمل، ومنها أوجه التشابه والاختلاف في تجارب الموظفين. وتشترك الممارسات الخمس جميعها عموماً في عنصرين على الأقل من عناصر التمكين عبر مختلف نماذج العمل، ما يشير إلى تشابه متطلبات النجاح المؤسسي إلى حدٍّ كبير، مع بعض الاختلافات التي يفرضها نموذج العمل المعتمد.

إرساء (أو استعادة) أسس مؤسسة عالية الأداء

نستعرض فيما يلي أمثلة لكيفية تركيز القادة على الممارسات الفعالة وتكييفها بما يتلاءم مع أهم السلوكيات والسياسات والقواعد المؤثرة في نموذج العمل الذي يتبنونه.

التعاون

عند الحديث عن التعاون، يمثل اتساق الأهداف (أي وجود أهداف واضحة ومشتركة على مستوى الفريق) العامل الأكثر تأثيراً عبر مختلف نماذج العمل. وبصرف النظر عن النموذج المعتمد، على القادة والمدراء توضيح الأولويات بانتظام والربط بين مختلف المهام. ويشمل ذلك التنسيق مع الشركاء المناسبين داخل الفريق الواحد وبين مختلف الفرق، وربط العمل بالأهداف الاستراتيجية الأشمل للمؤسسة.

يتطلب التعاون الفعال مزيجاً من اللقاءات الرسمية الأسبوعية أو نصف الشهرية، إلى جانب جلسات ثنائية مركّزة. ويمكن تعزيزه من خلال أدوات التمكين الرقمي، مثل منصات العصف الذهني المشتركة. وفي نموذجيْ العمل ضمن المقر المكتبي والهجين، قد يتجسّد التعاون في مزيج من اللقاءات الرسمية وغير الرسمية وجهاً لوجه؛ أما نموذج في العمل عن بُعد، فقد يقتضي الأمر اعتماد نهج رسمي ومنظم أكثر.

الترابط

تقع على عاتق المؤسسات مهمة تحويل التجارب الفردية للموظفين إلى تجربة جماعية مشتركة. وعليها أن تقدم إجابات واضحة عن أسئلة أساسية، مثل: ما هي أهمية لقائنا؟ ما هو المعدّل المثالي للحضور إلى المقر المكتبي للعمل؟ وكيف نوازن بين تخصيص وقت لتعزيز الروابط وتخصيص وقت للتركيز على العمل دون مقاطعة؟

التواصل عنصرٌ أساسي لاستعادة الترابط داخل المؤسسة. ولا بد هنا من ضبط وتيرته والتأكد من توضيح "سبب" مطالبة الموظف بالحضور إلى المقر المكتبي. وبما أن الحضور لم يعد هو القاعدة العامة، فعلى مسؤولي الشركة، بدءاً من الرئيس التنفيذي وصولاً إلى المشرفين في الخطوط الأمامية، أن يوضحوا بمنتهى الشفافية سبب طلب الحضور. وإذا قرر القادة فرض سياسة العودة إلى المقرات المكتبية، فعليهم تطبيقها على الجميع دون تمييز فئة على أخرى، مع مراعاة المنطق والمرونة في تطبيق الاستثناءات عند اللزوم.

التواصل أمرٌ ضروري، لكنه غير كافٍ بحد ذاته؛ فلا بد للقائد من المتابعة لضمان تجسيد "مبررات" العودة إلى المقر المكتبي في ممارسات العمل اليومية.

عندما يشعر الموظف بأنه جزءٌ من عملية التواصل في أثناء إدارة التغيير، تقلّ احتمالات اعتراضه على تغيير العقلية والسلوك. وتشير بياناتنا إلى أن الموظف ليس مستاءً من الحضور إلى مقر العمل، وإنما يحتاج إلى بعض الوقت والدعم للتكيف مع القواعد الجديدة.

يُعد الترابط بين الموظفين والقادة من أهم عناصر التمكين في مختلف نماذج العمل. ويقتضي ذلك من القائد أن يخصص وقتاً للظهور والتفاعل مع فريقه؛ فالحضور الشخصي إلى المقر المكتبي لا يفي بالغرض إذا اقترن بالانشغال الدائم في اجتماعات متتالية.

بمقدور المدير تخصيص أوقات محددة مسبقاً في جدول مواعيده لإجراء محادثات غير رسمية وعقد اجتماعات ثنائية ولقاءات مباشرة مع موظفيه من مختلف المستويات الإدارية، سواء عن بُعد أو ضمن المقر المكتبي، كما يمكنه تخصيص وقت للخروج من مكتبه لإجراء زيارات ميدانية أو تفقُّد أحوال الفريق في موقع العمل. وإذا كان يعمل في المقر المكتبي، فيمكنه تأمين وقت محدد لجلسات عمل أو أنشطة اجتماعية عفوية، مثل وجبات الغداء واللقاءات المسائية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الممارسات كانت مألوفة قبل تفشي جائحة كوفيد-19، لكن يبدو أن المدراء والموظفين على السواء تخلوا عن بعض سلوكيات الترابط الأساسية ولم يعودوا يمارسونها بالسلاسة نفسها.

الابتكار

لا غنى عن الابتكار لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، لا سيّما في وقت يشهد فيه العالم تغيُّرات مزعزعة بفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

على الرغم من أهمية ثقافة الابتكار والأمان النفسي باعتبارهما عنصرين أساسيين لتعزيز الابتكار في مختلف نماذج العمل، فالموظف الذي يعمل عن بُعد يحتاج إلى دعم إضافي من قادته، سواء عبر التوجيه وتحديد الأُطر العامة للمهام الموكلة إليه أو من خلال مساعدته في الحصول على دعم القادة الآخرين أو موافقتهم على تمويل أفكاره.

يحتاج الموظف الذي يعمل في المقر المكتبي إلى بيئة تشجع على تجربة الأفكار أو الحلول بسرعة، والتعلم من الإخفاقات، ثم التكرار أو التعديل بناءً على الدروس المستفادة. ويُفترض أن تُتاح له الفرصة لمناقشة الأفكار صراحة، والحصول على ملاحظات بنّاءة من أقرانه وقادته، والتعلم من الأخطاء من خلال مراجعات منظمة بعد انتهاء كل تجربة.

وفي بيئة العمل الهجين التي تمزج بين نمطي العمل المتزامن واللامتزامن، تتمتع الشفافية والثقة المتبادلة مع القادة والأقران بدور محوري في تحفيز الابتكار.

التوجيه

يتطلب التوجيه الفعال في مختلف نماذج العمل مزيجاً من البرامج الرسمية والتوجيه غير الرسمي من الأقران. ويمثل وضوح التوقعات المتعلقة بالتوجيه عنصراً أساسياً لرفع جودة التوجيه لدى الموظف الذي يعمل عن بُعد أو بالنظام الهجين. في المقابل، يتوقع الموظف الذي يعمل في المقر المكتبي مستوى أعلى من التوجيه من قادته وأقرانه، نظراً لوجوده معهم في مكان واحد.

ثمّة فرصة حقيقية للاستفادة من البيانات والتكنولوجيات لتعزيز فعالية برامج التوجيه الرسمية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي مثلاً، لتزويد الموجهين بالأدوات والإرشادات والتوجيهات اللازمة لزيادة فعاليتهم. كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لاختيار الموجه المناسب للموظف المناسب أو تحليل العوامل التي تميز علاقات التوجيه الناجحة.

يمكن تعزيز التوجيه غير الرسمي بين الأقران وتوقعات التوجيه في مختلف نماذج العمل إذا أعادت المؤسسات تصميم الأدوار الوظيفية بما يتيح مساحة أكبر لممارسة التوجيه والقيادة المعنية بالاحتياجات الإنسانية للموظف عموماً. ويتضمّن ذلك تقديم إرشادات واضحة حول تعريف الأداء المتميز في التوجيه من حيث الوقت والانتظام، كما تُشكّل مراجعات الأداء السنوية وسيلة فعالة لتعزيز تحمُّل المسؤولية، من خلال تقييم التزام القادة والمدراء بدورهم في التوجيه والقيادة المعنية بالاحتياجات الإنسانية للموظف.

أخيراً، تُشير نتائج دراستنا الاستقصائية إلى أن ارتفاع مستوى الجهد الذي يشعر الموظف بأنه يبذله قد يكون له أثر إيجابي في تعزيز السلوكيات الداعمة في بيئة العمل. على سبيل المثال، يذكر الموظفون الذين يتحملون مسؤوليات رعاية ذويهم والموظفون الشباب ومَن يعملون في المقرات المكتبية أو بالنظام الهجين أنهم يقضون وقتاً أطول في توجيه الموظفين الجدد وتدريبهم؛ تسهم سلوكياتهم هذه في تحسين إنتاجية الزملاء، كما تساعد في الحفاظ على بيئة العمل الصحية داخل المؤسسة أو إصلاحها.

في الواقع، إذا كان الحفاظ على الثقافة المؤسسية من أبرز دوافع العودة إلى العمل ضمن المقر المكتبي، فهذه الأنشطة بنّاءة وتعبّر عن سلوكيات إيجابية، وتترك أثراً يتجاوز مجرد أداء المهام الوظيفية.

تطوير المهارات

يتوقف تطوير المهارات بفعالية إلى حدٍّ كبير على الموارد، وتحديداً على حجم استثمارات الشركة في فرص التعلم. قد يشمل ذلك التدريب على المهارات الوظيفية والتقنية، فضلاً عن المهارات التكيفية والقيادية، لكن التدريب لا يمثّل سوى عنصرٍ واحد ضمن منظومة أشمل.

تحرص المؤسسات الرائدة على استثمار الوقت والموارد في صقل مهارات موظفيها الرئيسيين وتطويرها، من خلال التدريب الافتراضي (بما في ذلك التدريب باستخدام الصور الرمزية وأدوات الواقع الافتراضي) والمعسكرات التدريبية المكثفة والشراكات مع جهات تقدم شهادات مهنية معتمدة، فضلاً عن وحدات التعلم القصيرة والرسائل التحفيزية، كما تشمل هذه الاستثمارات برامج التدريب والتناوب الوظيفي وخيارات وظيفية أكثر مرونة تدعم تطور المسار المهني.

إضافة إلى توفير الفرص والموارد اللازمة لتعلّم مهارات جديدة، لا بد من توافر الدعم المتواصل من القادة والأقران لضمان قدرة الفرق على تخصيص وقت فعلي للاستفادة من فرص التعلم المتاحة.

يمكن أن يعمل القادة أيضاً على ضمان أن يتمكن الموظف من ممارسة مهاراته الجديدة وتطبيقها بعد إتمام برامج صقل المهارات والتطوير المهني. وينبغي أن يتلقى الموظف ملاحظات وتوجيهات بانتظام حول المهارات الجديدة؛ ولأن هذا النوع من الدعم أقل شيوعاً في بيئات العمل الهجينة أو عن بُعد، فعلى القادة اتخاذ خطوات مدروسة لتوفيره.

تحقيق أقصى استفادة من العودة إلى المقرات المكتبية وسائر نماذج العمل

ما الذي يتعيّن فعله لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من العودة إلى المقرات المكتبية، بحيث يصل الموظفون إلى أعلى مستويات الأداء وتتحسّن الصحة المؤسسية؟ تختلف الأدوار والتوقعات بين القادة والمدراء والموظفين.

القيادة العليا

تكمُن الأسباب الأساسية للعودة إلى المقرات المكتبية في أداء مهام يصعب تنفيذها بالكفاءة نفسها عن بُعد، مثل بعض أشكال التعاون وتعزيز الترابط وبناء الثقافة المؤسسية وتطوير المهارات. وإذا قرر القادة فرض الحضور إلى المقرات المكتبية، فعليهم تعظيم الفائدة المرجوة من الأنشطة والممارسات التي تُجسّد القيمة المضافة للعمل جنباً إلى جنب مع الزملاء.

عزِّز سياسات العودة إلى المقرات المكتبية بممارسات تُعزز ثقافة العمل الصحية والتعاونية. ويمثل تقييم الصحة المؤسسية وسيلة فعالة لفهم مواطن القوة والضعف ووضع خطة لمعالجتها.

صمّم بيئة العمل المادية بما يتماشى مع احتياجات الموظفين. احرص على تجهيز حيّز مكاني يدعم العمل ضمن المقر المكتبي، من خلال توفير عدد مناسب من المقاعد وخدمات الاتصال بشبكة الإنترنت. يمكن استخدام تكنولوجيا الغرف الذكية للمساعدة في تنظيم الاجتماعات. وبالإضافة إلى قاعات الاجتماعات المتاحة وغرف النقاش المصغّرة، احرص على توفير مساحات كافية تتيح للموظفين التركيز على أعمالهم الفردية دون مقاطعة.

يجب أن تتسم السياسات بقدر كافٍ من المرونة لتعكس احتياجات العاملين، لا سيما أفراد الجيل زد الذين يحققون عادة أفضل النتائج في بيئة العمل الهجينة. وينبغي ألا ننسى أن كثيراً من المؤسسات كانت تعتمد قدراً من المرونة في العمل قبل تفشي جائحة كوفيد-19. وأخيراً، على القائد أن يجسّد التغييرات التي يطلبها من مرؤوسيه. قد يبدو هذا الأمر من البديهيات، لكنه لا يُطبَّق على أرض الواقع دائماً.

المدراء

على المدير أن يخصص وقتاً محدداً يمضيه مع أفراد فريقه، سواء كان نموذج العمل المعتمد في المؤسسة ضمن المقر المكتبي بالكامل أو هجيناً أو عن بُعد بالكامل. قد يمثل ذلك مشكلة في ظل الضغوط المفروضة على المدراء، التي قد تتفاقم نتيجة تقليص أعدادهم. ومع ذلك، فتخصيص هذا الوقت يعزز قدرة المدير على توجيه الموظف وتطوير مهاراته وتعميق الروابط معه.

صمّم أسبوع العمل بحيث يجمع بين أوقات مخصّصة للعمل الفردي والتعاون المُنظَّم داخل الفريق والتواصل مع الفرق الأخرى، مع تحديد أهداف واضحة لكل نوع من هذه الأوقات. ولا يكفي افتراض أن هذه الأنشطة ستحدث تلقائياً، بل يجب التخطيط لها سلفاً. من شأن هذا النهج أن يعزز الترابط والتعاون والابتكار.

خصص وقتاً بانتظام لمراجعة الجوانب المجدية والتي تحتاج إلى تطوير ضمن نموذج العمل؛ فمن النادر أن يتمكّن أي فريق أو قائد من تحقيق الكفاءة الكاملة منذ البداية عند الانتقال إلى ترتيبات عمل جديدة.

الموظفون

احرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوقت ضمن المقر المكتبي عبر عقد اجتماعات دورية مع المدراء وقادة الإدارات وغيرهم. تجنّب الوقوع في عادة استخدام مكالمات الفيديو إذا كان الحضور الفعلي متاحاً للجميع في المقر المكتبي.

استفد من فرص التواصل المتزايدة، ولكن لا تغفل عن أهمية تخصيص وقت للعمل الفردي. يمثل تبنّي عقلية التعلم أمراً جوهرياً في هذا السياق، وقد يتطلب الأمر تغيير بعض العادات اليومية؛ لذا تواصل مع المدير للاتفاق على أفضل الطرق لتوفير وقت هادئ للتركيز. ويُعد الحوار الصادق بشأن القيود الشخصية والقواعد المعتمَدة داخل الفريق السبيل الأمثل للتوصل إلى حلول مشتركة وتحقيق أفضل النتائج.

على القائد، إن أراد تحسين الأداء، أن يعيد بناء الأسس التي تقوم عليها صحة المؤسسة ومستوى أدائها، ثم يختار نموذج العمل الذي ينسجم مع ثقافة مؤسسته؛ فمن خلال هذا النهج، تستطيع المؤسسة تحقيق مكاسب ملموسة من حيث إنتاجية الموظف وتفاعله ورضاه، أينما كان موقع عمله.