تحقق الصين مستوى جديداً من التنافسية العالمية بفضل سكانها البارعين جداً في التأقلم.

يكمن مستقبل الاقتصاد الصيني في الابتكار الجديد، وكل من في الصين يعلم ذلك. لكن هذا الأمر لم يكن صحيحاً على الدوام. فالابتكار لم يكن المحرك الذي قاد معجزة التصنيع التي حصلت في الصين في آخر نصف قرن، وهي الفترة التي شهدت إخراج أكثر من 700 مليون صيني من ربقة الفقر المدقع، أو إخراجهم لأنفسهم منها. بل كان المحفز الأساسي، وإلى حد كبير، ما يمكن أن يسمى "التقليد الأعمى". فالصين التي اعتمدت على ما بدا معروضاً لا نهاية له من اليد العاملة الرخيصة المتمثلة بمئات ملايين العمال الطموحين الذين وُلِدُوا خلال مرحلة طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية، كرّست نفسها وبشكل لافت ومذهل لإنتاج ابتكارات الدول الأخرى. وقد مكّن هذا الجهد بلداً فاتته الثورة الصناعية من استيعاب أحدث أنماط التصنيع المتقدم على مستوى العالم في غضون عقد أو عقدين من الزمن فقط. وكسبت الصين بذلك سمعتها بوصفها بلداً عالمياً يشتهر بالتقليد.

أما الآن فإن الزمن يتغيّر. فمواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية في الصين بات يحل مكانهم مواليد الألفية الجديدة ممن وُلِدُوا في ظل سياسة الطفل الواحد التي اتبعتها الدولة، وكانت قد أطلقتها رسميا في 1979 بهدف تقليل معدلات الولادات إلى ما دون مستوى إحلال الأجيال (replacement level). وقد نجحت هذه السياسة – لكنها أوجدت واقعاً سكانياً جديداً. فالصين اليوم ليس لديها ما يكفي من الناس ضمن صفوف قواها العاملة المنتمية إلى جيل الألفية وجيل زد ليحلوا مكان الأعداد المتناقصة من أبناء جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية. ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، فإن عدد الأشخاص الذين سيكونون في عمر العمل في عام 2030 سيكون أقل بمقدار 81 مليون نسمة مما كان عليه في 2015؛ وبعد عام 2030، من المتوقع أن يتراجع عدد السكان بمعدل وسطي يبلغ 7.6 مليون نسمة سنوياً. ولهذا الأمر تبعات عميقة. فبما أن حجم فئة الشباب العامل إلى تقلّص في الصين، فإنها لن تعود قادرة على الاعتماد على التقليد إذا ما كانت تأمل بتحقيق النمو ودعم سكانها الآخذين بالشيخوخة. بل يجب عليها أن تعتمد على الابتكار.

ولكن هل بمقدور الصين أن تبتكر؟ وهل بوسعها المنافسة على مستوى عالمي مع الدول المتقدمة التي بنت اقتصاداتها على الابتكار لعقود طويلة؟ الكثير من المراقبين يشككون في هذا الشيء. وهم يلحظون أن الغرب قد أنتج في السنوات القليلة الماضية وباضطراد وفرة في الابتكارات والمبتكرين، في حين لم تنتج الصين إلا أعداداً قليلة منهم نسبياً. وكانت هذه المجلة قد نشرت في مارس/آذار 2014 مقالاً بعنوان "لماذا لا تستطيع الصين الابتكار؟" لريجينا أبرامي، وويليام كربي، ووارين ماك فارلين، عبّروا فيه عما تقوله الحكمة التقليدية. وقد كانت الحجج التي ساقها المؤلفون مقنعة ومدعومة بالبراهين في ذلك الوقت. ولكن بعد مرور عامين فقط، كانت ثمانية من الشركات العشر التي وصلت قيمتها إلى مليار دولار في أقصر وقت على الإطلاق صينية – وستة من هذه الشركات الثماني كانت قد تأسست في العام الذي نُشِرَت فيه المقالة.

هذه أرقام مذهلة بالنسبة لبلد كان في عام 2020 قد حلّ في المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر الابتكار العالمي. ولا بد أن هناك شيئاً واضحاً ساعد في دفع هذه الشركات إلى القمة، لكن المقاييس التي نستعملها لتقويم الابتكار فاتها تسجيله. فنحن نميل إلى التركيز على الأشخاص والشركات الذين يطرحون أفكاراً كبيرة جديدة – مثل الأبطال ذوي الكاريزما والتفكير المندفع والجريء والديناميكي. وبحسب هذا المقياس، فإن منظومة الابتكار الأميركية تتفوق على غيرها. ولكن في السنوات الخمس الماضية، وبعد أن اندلعت "حرب ابتكارات باردة" بين القوى العالمية، تمكّنت الصين من تحقيق نوع من التعادل مع الولايات المتحدة الأميركية – وقد لا تكون القوة الدافعة وراء نجاحها هم المبتكرون الصينيون على الإطلاق.

ولكي نفهم القوة الدافعة وراء الصعود العالمي للشركات الصينية، لا بدّ أن نعترف أن الصين الآن تمتلك مورداً متاحاً لها وغير متاح لأي بلد آخر، ألا وهو العدد الهائل من السكان الذين مروا بقدر غير مسبوق من التغيير، وبالتالي، تطوّر لديهم ميل مذهل نحو تبنّي الابتكارات وتكييفها بسرعة وبحجم لا نظير لهما في أي مكان آخر على سطح الكوكب.

هذا الجانب في منظومة الابتكار الصينية – أي مئات ملايين مستهلكيها ذوي القدرة الفائقة على التبنّي والتكيف – هو ما يجعل الصين تتمتع بهذا القدر من التنافسية العالمية اليوم. ففي نهاية المطاف، لا بد من الحكم على الابتكارات وفقاً لاستعداد الناس لاستعمالها. وعلى هذا الصعيد، ليس هناك من يضاهي الصين.

قصة "أولد يانغ" ونمو المدفوعات عبر الهاتف المحمول

أولد يانغ هو متسول يعيش في بكين. عادة ما يمكن العثور عليه خارج محطة مترو أنفاق "شارع غو لو" في واحدة من المناطق السياحية في المدينة، حيث عاش على ما ينقده إياه عابرو السبيل من قروش قليلة. لكن حياته شهدت تغيّراً جذرياً في عام 2015 عندما توقف الجميع فجأة عن حمل الأموال النقدية. فقد بدا أن الشعب الصيني بأكمله قد بدأ بين عشية وضحاها بتحميل تطبيقات مثل "ويتشات باي" (WeChat Pay) و"علي باي" (Alipay) وبإدماج الدفع عبر الهاتف المحمول في جميع مناحي حياته اليومية.

بالنسبة لأولد يانغ، كان يمكن لهذه الزعزعة التكنولوجية أن تتسبب له بكارثة، فقد كانت حياته تعتمد على الأموال النقدية. ولكن بما أنه واجه كارثة في حياته، ما كان منه إلا أن تأقلم. أولاً، جمع مبلغاً كافياً من المال لشراء هاتف ذكي رخيص من نوع "شياومي". بعدها طبع لوحة إعلانية تحمل رمزي الاستجابة السريعة (QR Codes) لحسابيه على "ويتشات باي" و"علي باي". ثم عاد إلى موقعه خارج محطة "شارع غو لو"، حيث كان يحمل اللوحة الإعلانية المعلقة في رقبته بواسطة حبل وينتظر وهو يحمل هاتفه المتصل بشبكة الإنترنت اللاسلكي الخاصة بمحطة مترو الأنفاق.

لكن أولد يانغ لم يكتفِ بالبقاء على قيد الحياة في عالم الصين الجديد الخالي من الدفع النقدي، بل إنه ازدهر. فعندما يريد الناس اليوم إعطاءه شيئاً ما، فإنهم لم يعودوا يمدون أيديهم إلى جيوبهم بحثاً عن القطع النقدية المتبقية فيها. بل باتوا يفتحون تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في هواتفهم، ويمسحون (scan) رمزاً موجوداً على لوحة أولد يانغ، ويحوّلون بضعة يوانات إليه. نما المعدل الوسطي للتبرعات التي يحصل عليها من يوان أو يوانين إلى ثلاثة إلى خمسة يوانات – أي بزيادة تبلغ 300% تقريباً. هذا يثبت أن الترقية الرقمية تنجح.

ليس هناك من مبلغ أكبر أو أصغر من أن يُحوّل من خلال التطبيقات الصينية للدفع عبر الهاتف المحمول، وليس هناك أي نشاط تجاري يُعتبرُ غير رسمي بما يكفي. ففي عام 2015، وعندما كنت في تشينغدو، استعملت هاتفي لسداد ثمن حاسب محمول جديد من شركة تحمل علامة تجارية عالمية. ثم خرجت من المتجر واستعملت هاتفي لشراء شطيرة لتناول طعام الإفطار من امرأة طهتها على حاوية معدنية مقلوبة رأساً على عقب ومعلّقة فوق فحم ساخن على قارعة الطريق.

أولد يانغ، ومالك متجر الحواسيب، وبائعة الشطائر ليسوا مبتكرين وليس لهم أي "قيمة" في الأنظمة التي نستعملها لترتيب الاقتصادات العالمية في مجال الابتكار. ولكن ما الذي يحصل عندما يصبح التبني والابتكار السريعين المعيار الطبيعي السائد بالنسبة لأكثر من 900 مليون مستخدم للإنترنت ينتمون إلى كل المستويات الاجتماعية؟ النتيجة هي أنه تصبح لديك قوة اقتصادية قادرة على تغيير شروط المنافسة العالمية.

تُعتبرُ قصة الدفع عبر الهاتف المحمول ذات دلالة خاصة، لأن التكنولوجيا التي تساعد على حصولها كانت قد نشأت في الولايات المتحدة الأميركية والصين في الوقت ذاته بالضبط تقريباً. وبالتالي، تصبح درجة ابتكاريتهما النسبية أو توقيت طرحهما – من نَسخ ممن؟ – أمراً عديم القيمة تقريباً. ففي عام 2014، انطلقت خدمة "آبل باي" في الولايات المتحدة الأميركية، وتبعتها بعد عام خدمة "سامسونج باي"، و"آندرويد باي"، حين أطلقت خدمتا "علي باي" و"ويتشات باي" في الصين.

من حيث التوقيت والتكنولوجيا، لم تكن الابتكارات متساوية، لكن معدلات تبنّيها اختلفت اختلافاً جذرياً. ففي مطلع عام 2019، أعلنت آبل متبجحة أن 383 مليون هاتف في أنحاء العالم فعّلت خدمة "آبل باي" – ولكن في ذلك الوقت لم تكن نسبة مالكي أجهزة آيفون في أميركا ممن استعملوا هذه التكنولوجيا تزيد فعلياً على 24%. وكان ذلك العام فقط، هو العام الذي تمكنت فيه "آبل باي" من تجاوز تطبيق "ستاربكس" الهاتفي – المستعمل في متاجر ستاربكس فقط – بوصفه أكثر تطبيق للدفع عبر الهاتف المحمول استعمالاً في الولايات المتحدة الأميركية.

لكن الأمور اتخذت مساراً مختلفاً للغاية في الصين، حيث بلغت نسبة انتشار "ويتشات باي" بين صفوف مستخدمي الهاتف الذكي 84%. (التطبيق متاح لمستخدمي التطبيق الفائق "ويتشات" من شركة "تينسنت"، الذي يبلغ عدد مستخدميه النشطين شهرياً 1.2 مليار مستخدم). يفسّر هذا النوع من الانتشار سبب إتمام "ويتشات باي" في 2018 لما مجموعه 1.2 مليار عملية يومياً، في حين بلغ عدد العمليات على "آبل باي" مليار عملية شهرياً. وهو السبب الذي جعل الإنفاق الإجمالي في الصين في 2019 عبر تطبيقات الهاتف المحمول (347 ترليون يوان، أي ما يقرب من 54 ترليون دولار) يبلغ 551 ضعف الإنفاق الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية (98 مليار دولار).

لذلك في حالة الدفع عبر الهاتف المحمول، أي بلد أو دولة كان أكثر ابتكاراً؟ وهل كان ذلك مهماً؟

الصين الفتية

لا شك في أن البيئة التشريعية قد ساعدت عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول على الانطلاق هناك. ورغم أن هذه المقالة تركز على إرادة المواطنين الصينيين غير المدروسة بما يكفي لتجريب التكنولوجيا الجديدة والوثوق بها، إلا أن الطريقة المحددة التي تبنّت بها الصين نظام الدفع عبر الهاتف المحمول على نطاق واسع مهدّت لها الطريق مجموعتان ألا وهما: المبتكرون الصينيون الذين ترتفع سويتهم حتى تكاد تكافئ سوية نظرائهم في وادي السيليكون والحكومة. في هذه الحالة، اتخذت الجهات الناظمة الصينية خطوات غير مسبوقة من خلال منح تراخيص بنكية إلى عملاقين تكنولوجيين غير حكوميين هما "علي بابا" و"تينسنت"، على حساب مؤسسات الإقراض المملوكة من الدولة. ولولا هذا الدعم، لما كان صاروخ الدفع عبر الهاتف المحمول لينطلق من قاعدته حتى.

ولكن الذي جعل تبنّي الصين لنظام الدفع عبر الهاتف المحمول يحظى بهذا القدر الكبير من النجاح – هو شعبها. وحتى هنا، أدت الحكومة دوراً هاماً، لأنها هيأت مواطنيها إلى توقع قدر أقل من خصوصية البيانات بالمقارنة مع القدر الذي يتوقعه الأميركيون – وهي في الحقيقة منحتهم حقوقاً أقل. لكن القصة لا تتوقف عند هذا الحد. فلكي نفهم سبب هذه الرغبة الجامحة بتبنّي التكنولوجيا الجديدة لدى الشعب الصيني، دعونا نفكر في الصين الفتية، التي أعني بها شيئين: الشيء الأول هو 700 مليون صيني تحت سن الأربعين عاماً؛ والشيء الثاني هو هوية وطنية جديدة برزت إلى السطح خلال العقد الماضي بوصفها متميزة عن هوية التصنيع التي طبعت تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة.

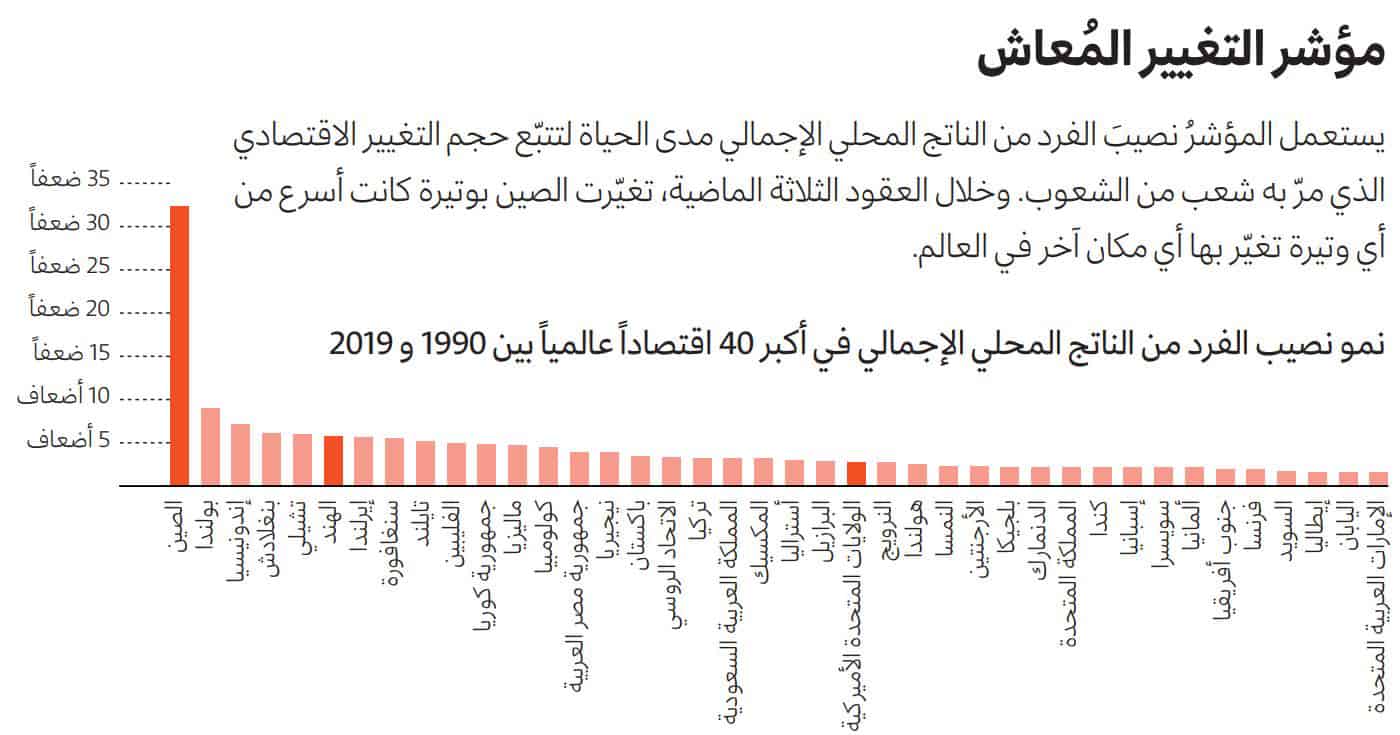

فالتجربة المُعاشة ساعدت في صياغة هذا الموقف الفريد من نوعه في الصين تجاه تبنّي التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية، وهذه التجربة كانت مغايرة لتجربة أي بلد آخر. ولكي نفهم حجم اختلافها، لنأخذ مثلاً ما أسميه أنا "مؤشر التغيير المُعاش" الذي يستعمل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مدى الحياة لتتبع حجم التغيّر الاقتصادي الذي مرّ به شعب ما. وكما يبيّن الجدول الجانبي الذي يحمل عنوان "مؤشر التغيير المُعاش"، فإن من أقام في الصين منذ عام 1990، عاش، وإلى حد كبير، في بلد يتحرك ويتغيّر أسرع من أي مكان آخر في المعمورة.

عندما نتحدث عن سرعة التغيير في الصين اليوم، نميل عادة إلى التركيز على التغيير السريع الذي تشهده البنية المكانية – والفروقات هائلة بطبيعة الحال. لكننا بذلك نهمل التغيرات الحاصلة في البنية الذهنية للشعب الصيني. وإذا ما نظرنا إلى الجدول، أو إلى صورتين متجاورتين لشنغهاي، واحدة تعود إلى عام 1989 والثانية مأخوذة اليوم، فإن المرء قد يسأل نفسه: كيف يمكن للعيش عبر هذا النوع من التغيير أن يحدد توقعاته بخصوص التقدم، وشعوره بما يمكن للحكومة والتكنولوجيا والتجارة أن تفعله؟

مرّ جيل الألفية الأميركي بتحولات دراماتيكية غيّرت مجرى حياته منذ عام 1990، وهو العام الذي وُلِدتُ فيه. في البداية جاءت الإنترنت، ثم الهواتف الخلوية، فالهواتف الذكية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والصيرفة الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، والبيانات الضخمة، وتقنيات تحرير الجينات، وأشياء كثيرة أخرى غيرها. وقد شهد الأميركيون نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ عام 1990 بمقدار 2.7 مرة، وهو رقم يبدو مثيراً للإعجاب حتى تدرك أن شخصاً وُلِدَ في الصين عام 1990 شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ينمو بواقع 32 ضعفاً – وهذا مقدار هائل بجميع المقاييس. في 1990، كان الناتج المحلي الإجمالي للصين يمثل أقل من 2% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحلول 2019، قفزت حصته إلى ما يقرب من 19%.

لنأخذ بعض العوامل الخاصة بعين الاعتبار. في غضون ثلاثة أعوام فقط، وتحديداً بين 2011 و2013، صبّت الصين كميات من الأسمنت تفوق ما صبّته الولايات المتحدة الأميركية في القرن العشرين بأكمله. وفي 1990، كانت نسبة استعمال البرادات (الثلاجات) لدى سكان الريف في الصين هي برّاد واحد لكل 100 أسرة؛ أما اليوم فإن الرقم هو 96 برّاداً لكل 100 أسرة. (حفظ الطعام هو مقياس شائع للتنمية). في 1990، لم يكن هناك على طرقات الصين أكثر من 5.5 مليون سيارة، أما اليوم فإن الرقم يصل إلى 270 مليون سيارة، 3.4 مليون سيارة منها كهربائية أي ما يمثل 47% من أسطول السيارات الكهربائية في العالم. وفي 1990، كانت ثلاثة أرباع سكان البلد ريفيون، أما اليوم، فإن ثلثا سكان البلد تقريباً يعيشون في المناطق الحضرية، أي بزيادة بأكثر من نصف مليار نسمة.

المثال المعاكس من الهند

لعلّه من غير المنصف إجراء المقارنة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. فمعظم المراقبين يكتبون عن المعدلات العالية لتبنّي الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين بوصفه نتيجة "وثبة" – أي تحديث حديث العهد وسريع جداً إلى حد أن البلد تمكّن من تجاوز بعض المراحل المرهقة للتطور التكنولوجي التي اضطرت الولايات المتحدة الأميركية إلى المرور بها. خذوا مثلاً ما تسميه جوجل سوق "المليار مستخدم التالي"، التي يقفز فيها مستخدمو الإنترنت فوق مرحلة الحواسب المكتبية والحواسب الشخصية الباهظة الثمن ويدخلون الإنترنت للمرة الأولى باستعمال هواتف ذكية رخيصة. والهند، البلد الآخر المقابل للصين في آسيا، هو جزء من تلك السوق. لذلك، دعونا نقارن بينه وبين الصين لوهلة.

يُعتبرُ البلدان مناسبين لعقد المقارنة بينهما. فقد تأسسا ككيانين سياسيين في الوقت ذاته تقريباً – فالهند تأسست في عام 1947 وجمهورية الصين الشعبية تأسست في عام 1949. وفي فترة غير بعيدة، وتحديداً في عام 1992، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلدين يبلغ 350 دولاراً. وكلاهما يضم عدداً ضخماً جداً واستثنائياً من السكان. سكان الهند الشباب عددهم أكبر من عدد نظرائهم الصينيين، ما يشير إلى انفتاح أكبر على التكنولوجيات الجديدة. كما أن البلدين يركزان تركيزاً مشابهاً على التعليم، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

أما عندما ندرس البيانات عن كثب، فنجد أن فرقاً كبيراً يظهر. فنصف سكان الهند فقط يستعملون الإنترنت، والعديد من الهنود يقاومون فكرة مسح رموز الاستجابة السريعة لدفع ثمن الأشياء. ونتيجة لذلك، فإن 100 مليون إنسان فقط في الهند تقريباً يستعملون تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول، في مقابل 850 مليون إنسان في الصين – رغم أن جوجل استثمرت عبر مبادرتها "المليار مستخدم التالي" استثمارات هائلة إلى جانب منظمات أخرى بهدف تحسين البنية التحتية في الهند وإمكانية الوصول إلى الإنترنت فيها. وهذا فَرْقٌ هائل لا يمكن تفسيره بمجرّد الحديث عن الوثبة الصينية وحرق المراحل. ففي كلا البلدين، من الجلي أن الدفع عبر الهاتف المحمول ورموز الاستجابة السريعة أسرع وأسهل وأرخص وأكثر أماناً من الدفع نقداً. ومع ذلك، فإن التباين الهائل في تبنّي كل منهما لهذه التقنية يظل قائماً.

فما الذي يفسّر هذا التباين؟ بإمكانكم العثور على الإجابة في "مؤشر التغيير المُعاش". فخلال العقود الثلاثة الماضية، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند بشكل خطّي تقريباً، من أعلى بقليل من 350 دولاراً إلى أكثر من 2000 دولار – بينما كان نموه في الصين أسّياً تقريباً، من أقل بقليل من 350 دولاراً إلى أكثر من 10 آلاف دولار. وهذا التفاوت يساعد في تفسير سبب لجوء الكثير من الصينيين إلى مسح رمز لالاستجابة السريعة، في حين يتردد العديد من الهنود في فعل ذلك. ليس المقصود هنا أن أي ثقافة بعينها أفضل في مجال الابتكار، وإنما المراد هو أن بعض المنظومات التنموية تخلق مواقف مختلفة بطبيعتها تجاه التغيير، وتبنّي الجديد، والتحديث. والشعب الصيني، وأكثر من أي شعب آخر في العالم، اضطر في السنوات القليلة الماضية إلى التكيف مع التغيير الجذري – وقد تعلّم أن التكنولوجيات المبتكرة يمكن أن تكون عنصراً أساسياً لبقائه على قيد الحياة.

سد فجوة الابتكار

إذا ما أرادت الدول والشركات منافسة الصين في العقود المقبلة بنجاح، فإنها يجب أن تبدأ باتباع مقاربة استراتيجية لا تقوم على إعطاء الأولوية فقط للمدخلات المتعلقة بالابتكار، التي تتخذ شكل الأدوات والتكنولوجيات الجديدة المبنية على خيال جريء، وإنما يجب أن تعطي الأولوية أيضاً لمخرجات الابتكار التي تكتسب طابعاً تحولياً عبر التبنّي السريع لها على نطاق واسع جداً. وعلى المدى القصير، تتمتع الصين بميزة واضحة في مجال المخرجات، بفضل العدد الهائل لسكانها البارعين جداً في تبنّي الجديد والتأقلم معه، وهي مهيأة بذلك لتكون في الطليعة في سباق التسلّح في مجال الابتكار. ولكن إذا اتخذ قادة قطاع الأعمال خارج الصين الخطوات التالية، فإن بوسعهم البدء برأب الصدع.

في 1990، لم يكن هناك على طرقات الصين أكثر من 5.5 مليون سيارة، أما اليوم فإن الرقم يصل إلى 270 مليون سيارة، 3.4 مليون سيارة منها كهربائية أي ما يمثل 47% من أسطول السيارات الكهربائية في العالم.

الانتباه. كتب ويليام غيبسون المتخصص بالخيال العلمي مرّة قائلاً: "المستقبل موجود الآن هنا، لكنه غير موزّع بالتساوي فحسب". وهذه فكرة تستحق التطبيق على الصين، التي تُعتبرُ في بعض الحالات متقدمة بسنوات على الأسواق العالمية، لذلك فهي تمثل طريقة ممتازة لإمعان النظر في المستقبل، ولاسيما عندما يتعلق الأمر باتجاهات التحولات الرقمية وتجارة التجزئة. لنأخذ مثلاً، شركتي فيزا وماستركارد، الرائدتين على مستوى العالم في المدفوعات غير النقدية، اللتين قاومتا حتى الآن التشجيع على استعمال الدفع عبر الهاتف المحمول، لأنهما غير مستعدتين ظاهرياً لزعزعة إمبراطوريتيهما القائمتين على البطاقات الائتمانية. فإذا ما كانت الصين تنبئنا بالمستقبل، فإن هاتين الشركتين تتجهان إلى مصير مشابه لمصير شركة كوداك، التي أخطأت في قراءة المستقبل عند ظهور الكاميرا الرقمية واتخذت قراراً كارثياً بتعريف نفسها على أنها شركة أفلام وليس شركة صور. ما يخبئه لنا المستقبل على مستوى العالم مشابه على الأرجح، وإلى حد كبير، لما نراه حالياً في الصين، حيث يثق الناس بمنصات مثل "علي باي" و"ويتشات باي" في جميع الشؤون المالية، من المشتريات إلى القروض والاستثمارات. لكن شركات البطاقات الائتمانية الكبيرة ما تزال لديها فرصة لأداء دور رائد والتشجيع على استعمال نظام الدفع عبر الهاتف المحمول عالمياً عوضاً عن التنازل عن السوق لصالح عمالقة التكنولوجيا، كما فعلت البنوك في الصين إلى حد كبير.

وعلى المنوال ذاته، فإن منظومتي تجارة التجزئة على الإنترنت وخارج الإنترنت في الصين باتتا تندمجان بطرق تسبق بسنوات ما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية. ففي متاجر البقالة الصينية، من الشائع الآن رؤية صفوف من رموز الاستجابة السريعة تحت اللحم أو الخضار والفواكه. يكشف مسح رمز استجابة سريعة بواسطة هاتف ذكي التاريخ الكامل للمنتج، من الجزء الذي اقتطعت منه شريحة لحم السلمون، مثلاً، إلى المسافة التي قطعتها أثناء الشحن. وعلى المنوال ذاته، فإن مسح منتج تكنولوجي في متجر يمكن أن يقود إلى عرض الفيديو الخاص بالعلامة التجارية ودرجة التقييم الممنوحة لها من المستخدمين. هذا ما تطلق عليه شركة "علي بابا" اسم "تجارة التجزئة الجديدة"، وهي قد تتحول لتصبح المعيار السائد عالمياً، لأنها تسمح للعلامات التجارية بتعميق علاقاتها مع الزبائن مباشرة. وقد تبنّت جميع الشركات المتعددة الجنسية العاملة في الصين تقريباً هذا النوع من الاستراتيجية الصينية التقدمية التي تعطي الأولوية للشكل الرقمي. (وكانت الشركات الأميركية العاملة في الصين قد نشرت نسخاً أكثر تقدماً بكثير من هذه الاستراتيجية مقارنة بالنسخ التي تستعملها حالياً في بلدها).

العِبْرَة هنا هي أن المستهلكين الصينيين باتوا يتوقعون الحصول على هذه الخبرة الغنية مع العلامة التجارية عن طريق الإنترنت. والشركة التي تفشل في توفير هذه الخبرة، أو يُنظرُ إليها على أنها تأخرت في هذا المضمار، سوف تلاقي مصيراً قاتماً في السوق. وبوسع الصينيين أن يُظهروا للشركات التي تتطلع إلى كسب ميزة تنافسية في الأسواق الأميركية كيف بالإمكان تحسين نقاط التفاعل مع المستهلكين.

زيادة الاعتماد على التقليد. إذا كنتم معتادين على الاعتقاد باستثنائيتكم، فإن الميل إلى اتباع استراتيجية التقليد قد يجعلكم تشعرون وكأنكم تعلنون الهزيمة. ولكن لطالما كان الابتكار مزيجاً من الاختراع والتقليد. نحن لا نقلل من احترامنا لشركة مثل آبل لأن ستيف جوبز استوحى فكرة فأرة الحاسوب (الماوس) من شركة زيروكس (Xerox). فالعباقرة يسرقون وهم يسرقون طوال تاريخهم. وإذا ما أرادت الشركة العالمية أن تنافس الصين، فإن التقليد يجب أن يكون من بين الأسلحة التي تضمّها إلى ترسانتها، أو من الأسلحة التي لديها استعداد لاستخدامها.

شركة "بايت دانس" (ByteDance)، المالكة لتطبيق تيك توك هي أعلى شركة ناشئة وحيدة القرن قيمة في العالم.

بعض من أذكى الشركات غير الصينية تفهم ذلك أصلاً وهي تستوحي الأفكار من منافساتها الصينية. هذا ما فعلته فيسبوك في 2019 عندما أضافت خياراً مدمجاً للدفع إلى ميزة الدردشة في تطبيقها بعد خمس سنوات من طرح "ويتشات" لخيار مشابه على نطاق واسع، في مثال رائد يظهر كيف يمكن الدمج بطريقة خلاقة ومثمرة بين العالم الاجتماعي وعالم التكنولوجيا التجارية. وهذا ما فعلته أمازون عندما طرحت مناسبتها المسماة "برايم داي" (وهي حدث سنوي ناجح للغاية يتلقى فيه المشتركون في خدمة "برايم" جميع أنواع العروض والحسومات ليتطابق مع "يوم العزّاب" الخاص بشركة علي بابا). وإنستغرام استوحى فكرة ميزة "ريلز" (Reels) الخاصة بالفيديوهات من تيك توك. والقائمة تطول.

يجب على الشركات التي تريد استيحاء الأفكار من الصين أن تسلك المسار التالي:

تولوا القيادة لفريقكم الموجود في الصين. قيل لنا جميعاً إننا يجب أن نصوغ محتوانا الخاص بالصين وفق الثقافة المحلية. خذوا خطوة إضافية في هذا المجال، وامنحوا القيادة، ولو جزئياً على الأقل، للأشخاص الموجودين في الصين. قلة من الشركات فقط تمنح فِرَقها الموجودة في الصين الصلاحيات لتساعد في وضع استراتيجية عالمية. وهذه فرصة ضائعة. فالبديهيات بالنسبة لفريقكم في الصين قد تكون كشفاً عظيماً بالنسبة لفِرَقِكم الأخرى. وما تتعلمونه عن الاستراتيجية المحلية في الصين قد يساعدكم على إدخال التحولات على استراتيجيتكم العالمية.

قدّموا أفضل ما لديكم. أرسلوا أفضل وألمع من لديكم إلى الصين. عرّفوهم على أفكار جديدة هناك. وسّعوا مداركهم تجاه ما هو ممكن. تحدّثت إلى عدد من الوفود التي تمثّل مجموعة من الشركات، من صانعي السيارات الألمان إلى أصحاب متاجر التجزئة الأميركية، وقد أخبروني أن جزءاً من مهمتهم في زيارة الصين كان يرتبط بالتعلم من المنظومة الرقمية هناك وإحضار تلك الدروس والعِبَر معهم إلى بلادهم.

ابقوا على اطلاع على ما يحصل في الصين بالسرعة التي يحصل بها. هناك مقولة شائعة: "إذا لم تكن قد زرت الصين في آخر ستة أشهر، فإنك لم تزر صين اليوم". ابقوا على اطلاع دائم وكونوا واعين لما هو حاصل هناك. تعتبر التقارير الربعية التي تتضمن آخر المستجدات والصادرة عن الجهات المعنية بتتبع الاتجاهات والفِرَق الميدانية نقطة بداية جيدة. وبالنسبة للتنفيذيين العالميين، تُعتبرُ أفلام الفيديو التي تُظهِرُ آخر المستجدات والاتجاهات والتجارب بديلاً جيداً عن السفر عندما لا يكون متاحاً.

قيسوا القدرة على التأقلم واستعملوها. يجب على الشركات العالمية وضع معايير لقياس قدرة مجموعات سكانية محددة على التأقلم. وستكون الاختبارات السلوكية الأعمق لمواقف الناس تجاه الأشياء الجديدة، والتغيير، والتأقلم بين مختلف الدول والفئات العمرية نقطة بداية قوية، حالها حال التركيز الأوثق على الشعوب التي أجْبِرَت، كما أُجْبِرَ الصينيون، على التأقلم على نطاق واسع لمواكبة الزمن. ويُعتبرُ "مؤشر التغيير المُعاش" طريقة لطيفة لتكوين استنتاجات عن مدى القدرة على التأقلم، وإن كان مجرّد أداة فجّة.

يمكن لهذه المقاييس أن تساعد الشركات في تحديد شكل عمليات إطلاق المنتجات من خلال توجيهها إلى مجموعات سكانية أكثر تقبلاً للتغيير وأكثر استعداداً لتبنّي التكنولوجيات الجديدة. فبعض الدول والثقافات والمجموعات العمرية أكثر تقبلاً لتبنّي ما يُطرح عليها – وبالتالي فهي أقدر على التأقلم من غيرها. سوف يسهم إطلاق المنتجات في دول لا تمانع التغيير، وتكرار هذه المنتجات، في مساعدة الشركات على احتضان المنتجات حتى تصبح جاهزة للإطلاق على نطاق أوسع. كما أنه سيساعدها على تحديد أي من خطوط المنتجات قد تكون مناسبة أو غير مناسبة للبيئات الأقل ميلاً إلى تبنّيها.

عززوا نقاط قوتكم النسبية لتصل إلى درجة مثالية. ليست سرعة التبني هي كل شيء. فالثقة العالمية مهمة أيضاً، ومعظم العالم لا يثق ببساطة بـ "سمعة الصين"، حيث تُظهِرُ بيانات حديثة لمركز "بيو" (Pew) للأبحاث أن آراء الناس تجاه الصين لم يسبق أن كانت قط أسوأ مما هي عليه الآن. كما تُبيّن أن معظم الناس خارج البلد لا ينظرون إلى الشركات الصينية على أنها تتمايز عن الحكومة الصينية، من حيث السياسات والممارسات. ويتضح ذلك من قصة هواوي. فعلى الرغم من أن هواوي تصنع منتجات منافسة عالمياً وتحظى بحصة سوقية معتبرة مع آبل في الصين، حتى قبل أن تنشأ النزعة الوطنية التي شجعت على تقديم المستهلكين للمزيد من الدعم للمنتج الوطني، إلا أن هواوي لم تكن قادرة على التوسع عالمياً بالمقدار الذي كانت تأمله بسبب علاقتها المبهمة مع الحكومة الصينية.

وكما رأينا، فقد تعلّمت عملاقة التواصل الاجتماعي تيك توك الدرس من هواوي، ونأت بنفسها عن أي صلة بالحكومة الصينية قبل الدخول إلى السوق الأميركية. وعندما جاء الوقت وسعت إدارة ترامب إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة الأميركية لأسباب تمس الأمن، بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاقه، كان التطبيق قد جذب انتباه ما يقرب من 100 مليون مستخدم نشط شهرياً في الولايات المتحدة الأميركية. كانت مشكلة تيك توك تكمن في النظرة إليها وليس في منتجها، وقد تمكنت من التغلب على هذه النظرة. واليوم، تُعتبرُ "بايت دانس" (ByteDance)، الشركة المالكة لتطبيق تيك توك أعلى شركة ناشئة وحيدة القرن قيمةً في العالم، حيث تبلغ قيمتها ثلاثة أضعاف قيمة ثاني أغلى شركة، ألا وهي شركة سيارات الأجرة المشتركة الصينية "ديدي تشو شينغ" (Didi Chuxing).

ما زال الغرب هو الرابح عندما يتعلق الأمر بالثقة. وفي عالم من التكافؤ في المنتجات والأسعار، يدفع عدم الارتياح تجاه سمعة الصين المستهلكين العالميين غالباً باتجاه العلامات التجارية الغربية. وإذا ما كانت هذه العلامات التجارية تأمل بمنافسة الشركات الصينية بنجاح، فإنها مضطرة من الآن فصاعداً إلى الاعتراف أن الصين هي قوة مُبتكِرة قوية جديدة يجب عليها أن تتعلم منها.

يبدو أن قدر الصينيين كمستهلكين ومتعاونين ومنافسين هو أن يؤدوا دوراً تتزايد أهميته في السوق العالمية. ولا يجب النظر إلى المنافسة مع الصين على أنها لعبة يربح فيها طرف كل شيء ويخسر فيها الطرف الآخر كل شيء. ومع ذلك، فقد حان الوقت للاعتراف أن أهم سلاح تمتلكه في سباق التسلح في مجال الابتكار قد يكون سكانها القادرين على التبني والتأقلم الشديدين وبأسلوب فريد من نوعه. فإذا ما تمكن بقيتنا من إدراك ذلك والتعلم منه، فإننا سنكون قادرين على جعل الميزة التي لدى الصين في مجال الابتكار الجديد ميزتنا نحن أيضاً.