منذ عهد المدراء المعروفين أمثال فريدريك تايلور وويليام إدواردز ديمينغ، كان ولا يزال يشغلهم هاجس إيجاد طرائق لتحسين أساليب العمل. وخلال الأعوام العشرين الماضية، اجتاحت العديد من القطاعات طائفة من مبادرات التحسين، بما فيها مبادرة الإنتاج الرشيق بتقليل الفاقد وتحسين الأداء، ومبادرة سداسية سيغما لإدارة الأعمال، ومبادرة أجايل للإدارة الرشيقة للمشاريع. وتظهر الدراسات أن الشركات التي تعتمد مثل هذه المبادرات قد تنجح في تحقيق تحسن ملحوظ في الكفاءة والتكلفة. ولكن عندما أجرى الباحثون براد ستاتس من جامعة كارولاينا الشمالية وماتياس هولفيغ وديفيد أبتون من جامعة أكسفورد دراسة حول فوائد هذه التحسينات، وجدوا أن هنالك فجوة ما. فحسبما يقول هولفيغ: "إن هذه المبادرات تعمل جيداً في البداية، غير أن المكتسبات غالباً ما تتلاشى بسرعة كبيرة". ويردف قائلاً: "وكأن الباحثين يخبرونا عن نصف الحقيقة فقط. فلا يكفي أن نضع المبادرات والبرامج حيز التطبيق، بل المهم أن نجعلها مستدامة".

لفهم لماذا تكون بعض التحسينات مستدامة وبعضها الآخر غير ذلك، قام الباحثون بدراسة 204 مشروعاً بمنهجية الإنتاج الرشيق لتقليل الفاقد وتحسين الأداء تم إطلاقها بين عامي 2012 و2017 في أحد البنوك الأوروبية الذي يمتلك أكثر من 2,000 فرع في 14 بلداً ويقدم خدمات لأكثر من 16 مليون عميل. وقد انطلقت مبادرة الإنتاج الرشيق لتقليل الفاقد وتحسين الأداء من المقر الرئيس للبنك وجرى دعمها من قبل شركة استشارية عالمية ساعدت البنك على إنشاء أكاديمية داخلية لتدريب "أبطال" الإنتاج الرشيق لتقليل الفاقد وتحسين الأداء في كل الفروع الإقليمية. وقد ركزت أولى المشاريع على العمليات (مثل فتح حساب بنكي وإجراء تحويل نقدي)، والتي يمكن أن تتحسن من خلال تخفيض عدد الخطوات والمحطات التي تجتازها العملية وتشترك فيها جميع الفروع الإقليمية. ثم حددت المكاتب الإقليمية مشاريع إضافية مناسبة لاحتياجاتها الخاصة. لكن جميع المشاريع كانت تسعى بشكل متكامل لتحقيق هدف شامل، ألا وهو زيادة إنتاجية العمل الذي يعد متغيراً رئيساً في العمليات الخدمية.

لقد بدت هذه المبادرة ناجحة جداً للوهلة الأولى. فعلى مدار السنوات الأربع الأولى كان البنك يطلق 33 إلى 51 مشروعاً كل ستة أشهر، يشمل كل واحد منها 1,600 موظفاً في المتوسط. وقد بلغت التحسينات الأولية في الكفاءة حوالي 10% وسطياً؛ وارتفعت الأرباح بنسبة 20% بعد عام واحد و31% بعد عامين. وتتفق هذه الأرقام مع أفضل أداء لتنفيذ مثل هذه المشاريع في أي قطاع من القطاعات وفق ما يرى الباحثون، ولذلك فقد كان البنك بحق راضياً جداً عن هذه النتائج.

ولكن عندما نظر الباحثون عن قرب أكثر إلى نتائج تلك المشاريع، وجدوا الوضع أكثر تعقيداً. فبرغم الأرباح المتراكمة والمثيرة للإعجاب، فقد أخفق 21% من تلك المشاريع في تحقيق أي تحسينات. وقد تراجع عدد كبير من نسبة 79% من المشاريع التي أظهرت تحسناً أولياً: حيث إن 73% منها فقط ظلت تعطي نتائج إيجابية بعد عام من انطلاقها، في حين انخفضت هذه النسبة إلى 44% بعد عامين. وإذا جمعنا المشاريع التي لم تؤدِّ إلى أي تحسين مع المشاريع التي حققت تحسناً مؤقتاً فقط، يمكننا القول إن حوالي ثلث المشاريع فقط ظلت تحقق أرباحاً بعد مرور عامين.

قام الباحثون أيضاً باستكشاف احتمال محافظة المشاريع التي انطلقت انطلاقة ناجحة على المكاسب التي حققتها في البداية، بل واستمرت هذه المشاريع في التحسن المستمر وتحقيق نتائج أفضل بمرور الوقت – وهو هدف العديد من مشاريع الإنتاج الرشيق لتقليل الفاقد وتحسين الأداء. بيد أن النتائج أشارت إلى أن 51% فقط من تلك المشاريع كانت تستمر في التحسن بعد عام من إطلاقها، وانخفضت تلك النسبة بعد عامين إلى 36%.

وسعياً لفهم هذه النتائج، قام الباحثون بدراسة العوامل التي حددوها في الأبحاث السابقة بوصفها مؤثرة في النجاح الأولي لمشاريع الإنتاج الرشيق لتقليل الفاقد وتحسين الأداء وهي: خبرة القادة المحليين في التشجيع على تنفيذ المشاريع، ومستوى التدريب المتوفر، واعتياد الفريق على العمل معاً. لكن لم يفسر أي من تلك العوامل الفرق بين المشاريع التي ازداد نجاحها وتلك التي تراجع نجاحها أو بقي على نفس السوية، الأمر الذي يشير إلى أن ما يؤثر في النجاح الأولي مختلف عما هو ضروري لاستدامة ذلك النجاح وتعزيزه. لقد أسهمت المقابلات التي أجريناها مع أبطال مشاريع الإنتاج الرشيق لتقليل الفاقد وتحسين الأداء في البلدان الـ 14 عشر التي تنتشر فيها فروع هذا البنك الأوروبي في الوصول لفهم أعمق لهذا الأمر. فلقد أفاد المدراء أن أحد الشروط الضرورية لاستدامة التحسن هو تقديم الدعم الواضح من قبل أعضاء مجلس الإدارة وكبار القادة – فمن دون ذلك الدعم يظن موظفو الخطوط الأمامية أن حماسة الشركة نحو الجهود التي يبذلونها قد تضاءلت، الأمر الذي يؤدي إلى التراجع في الأداء. كما ذكر المدراء أيضاً ضرورة توفير إجراءات لقياس الأداء والرقابة المستمرة، ولاحظوا أن المشاكل تنشأ عندما تتراجع التحسينات الأولية الملحوظة تاركة المجال لتضاؤل العائدات. ويقول أحد أولئك الأبطال: "من السهل تحقيق النجاحات الأولية، لكن الصعوبة تكمن في الحفاظ على وتيرة تلك النجاحات على المدى البعيد".

وتؤكد البيانات صحة هذه الملاحظات. فالمشاريع التي تلقى دعماً قوياً من المقر الرئيس للبنك تظهر تحسناً أكبر بنسبة 35% بعد عام واحد مقارنة بتلك المشاريع التي تفتقر إلى ذلك الدعم. كما يظل هناك احتمال بتراجع المشاريع التي تلقى دعماً أقل من سواها. فنسبة المشاريع التي يفوق أداؤها خط الأساس بعد مرور عام واحد تبلغ 79% بين المشاريع المدعومة من المقر الرئيس للبنك، مقارنة بنسبة 61% بين المشاريع غير المدعومة منه. ويقول الباحثون: "إن لكبار القادة دور كبير في تمكين الموظفين ودعم مشاريع الإنتاج الرشيق لتقليل الفاقد وتحسين الأداء من خلال اهتمامهم بالتحسينات التي تنجزها تلك المشاريع ومتابعتها". ربما تأمل بعض الشركات أن تغدو ذهنية التحسين المستمر جزءاً لا يتجزأ من ثقافة تلك الشركات، الأمر الذي سيحفّز موظفي الخطوط الأمامية دون الحاجة إلى تشجيع كبار القادة؛ غير أن نتائج البحوث تشير إلى أن هذا الأمل قد يكون غير واقعي.

كما أجرى الباحثون مقابلات مع مدراء تنفيذيين لهم خبرة كبيرة في قيادة مبادرات الإنتاج الرشيق لتقليل الفاقد وتحسين الأداء في طيف من القطاعات، وقد استخلصوا منها ثلاث طرائق يمكن للمؤسسات اتباعها لجعل المبادرات تنجح في تحقيق تحسينات مستدامة.

تتمثل الطريقة الأولى في تقديم البرنامج بأسلوب واضح يتفق مع هدف المؤسسة ورسالتها. فبوسع الفندق على سبيل المثال أن يركز في تقديم مشروع الإنتاج الرشيق على مدى إسهام ذلك المشروع في تحسين مستوى رضا النزلاء؛ فمن شأن ذلك أن يحفز الموظفين على تنفيذ المشروع أكثر مما لو كان التركيز ينصب على خفض التكاليف فقط. وتقوم الطريقة الثانية على توجيه الجهود نحو مواضع الشكوى التي من المؤكد أن معالجتها ستريح الموظفين بشكل واضح. فلقد هدفت مبادرة أحد المستشفيات على سبيل المثال إلى تخفيض الوقت الذي يقضيه الطاقم الطبي في إنجاز الأعمال الورقية، الأمر الذي من شأنه منحهم المزيد من الوقت للعناية بالمرضى. أما الطريقة الثالثة فتعتمد على ضمان قيام كبار القادة بأداء دور المدربين التوجيهيين، وذلك من خلال توظيف النجاحات الصغيرة في زيادة تحفيز الموظفين وانخراطهم في العمل.

ووفق ما يرى الباحثون، فإن العقبة الأساسية التي تقف في وجه استدامة التحسينات هي فتور المبادرات، والذي يحدث عندما يقفز القادة بسرعة مبالغ فيها من بدعة تحسين رائجة إلى أخرى. (وقد سخر أحد الباحثين من هذا التسرع في الانتقال من مبادرة إلى أخرى بأن ذكرنا بخطر وجود متاجر بيع الكتب في المطارات، حيث إنها تغري المدراء التنفيذيين المسافرين لاختيار كتب إدارة الأعمال لأنها قد تقنعهم بركوب طائرة أخرى لتنفيذ خطة تحسين جديدة). إن الشروع في تنفيذ مشروع جديد يكون غالباً أكثر تشويقاً من الاستمرار في المسار الراهن، بيد أن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى أفضل النتائج على المدى الطويل. ويقول ستاتس: "من السهل الشروع في برامج التغيير، سواء كانت لتخفيض الوزن أو للذهاب إلى النادي الرياضي أو للإقلاع عن التدخين؛ بيد أن الصعوبة تكمن في المثابرة على تنفيذ تلك البرامج؛ ولا شك أن الصعوبة تزداد عندما ننتقل من المستوى الفردي إلى المستوى المؤسسي".

حول البحث: "كيف نجعل التحسينات على العمليات مستدامة" (Making Process Improvements Stick)، ماتياس هولفيغ، وبرادلي ستاتس، وديفيد أبتون (يصدر قريباً).

في الواقع العملي

هيلين بيفان

أمضت هيلين بيفان 25 عاماً تشرف على مبادرات التغيير في إدارة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا، والتي تخدم أكثر من 50 مليون مريض ولديها 1.2مليون موظف في مجال الرعاية الصحية. وتحدثت هيلين مع فريق هارفارد بزنس ريفيو حول التحديات التي تواجه السعي إلى استدامة المكتسبات التي تحققها إحدى المبادرات وإطلاق مبادرات جديدة في الوقت نفسه. فيما يلي بعض المقتطفات المحررة من ذلك الحوار.

من أين تأتي صعوبة استدامة التحسينات التي تنجزها المبادرات؟

لهذا الموضوع صلة بمحدودية طاقة العاملين. فعندما تطرح مبادرة جديدة، يسأل الأفراد: "وماذا نفعل بالمبادرة القديمة؟". وعلى العموم نجد أن القسم الأكبر من الموظفين يتخذون من سلوك كبار قادتهم قدوة لهم، وعندما يحوّل أولئك القادة طاقتهم نحو مشروع جديد، يغدو من الصعب على الموظفين العاديين الاستمرار في بذل جهودهم وطاقاتهم في المشروع القديم.

بماذا تمتاز التغييرات المستدامة؟

تبدأ الاستدامة منذ اللحظة الأولى للمشروع، وذلك من خلال الإطار الذي نضع فيه المشروع وتحديد ماذا يعني بالنسبة للمؤسسة ولرسالتنا. والاستدامة هي الفرق بين أن تتصرف بمنطق المشتري أو بمنطق المستثمر. فعندما نطلب من الأطباء المشاركة في مشروع جرى إطلاقه في الماضي، فإن الوقت يكون قد تأخر. ومن الأفضل، بل من الضروري، إشراكهم في المشروع كمستثمرين وجعلهم يفكرون ويشعرون كمالكين لهذا المشروع قبل انطلاقه. وعندما أنظر إلى الفرق بين المشاريع المستدامة والمشاريع غير المستدامة، أجد أن لذلك في كثير من الأحيان علاقة بتخصيص الوقت منذ البداية للتخطيط لهذه المشاريع ووضعها في إطارها الصحيح وإشراك أصحاب الشأن فيها.

هل يكون ذلك صعباً بشكل خاص في مجال الرعاية الصحية، حيث تبدو الكفاءة مناقضة لجودة الخدمة المقدمة؟

يتمثل هدفنا في توفير الصحة والسلامة، وذلك هو ما يحفز العاملين في هذا القطاع؛ فهم لا يأتون من أجل الحصول على رواتب فقط. فإذا استطعنا وضع المشروع الذي نرغب في تنفيذه في الإطار الصحيح وركزنا فيه على الأمور التي تهم الموظفين فعلاً، سنجدهم قريبين منه على المستوى العاطفي. وحتى الأطباء الذين يتخذون القرارات بناء على معطيات منطقية وعلمية، من المرجح أن ينخرطوا في المشروع ويتحمسوا له عندما يكون ذلك المشروع موافقاً لقيمهم وعواطفهم. ولذلك نلجأ إلى عرض البيانات وتفادي المصطلحات الغامضة. فعندما نتحدث عن مبادرة "الإنتاج الرشيق لتقليل الفاقد وتحسين الأداء" ومبادرة "أجايل" للإدارة الرشيقة للمشروعات ثم نستخدم في الوقت ذاته مفردات غامضة مثل "كانبان" و"كايزن" و"سكروم"، يبدو الأمر وكأننا نسلب هؤلاء استقلاليتهم وحريتهم في الاختيار. بإمكاننا إيصال هذه المفاهيم بشكل ممتاز دون استخدام هذه المفردات.

ألا تشكل هذه البرامج القائمة على خفض التكاليف مصدر قلق بالنسبة للموظفين؟

بالطبع نركز اهتمامنا على التكاليف في هذه البرامج لأن مواردنا محدودة، ولكن المهم هو الإطار الذي نقدم مشروعنا من خلاله؛ فبدل أن نتحدث عن الهدر نركز حديثنا على التنوع غير المبرر في أنماط الرعاية. فمن المفروض أن يتلقى جميع المرضى الذين يمرون بنفس الحالة علاجاً موحداً وعالي الجودة. وإذا لم يتحقق ذلك قد نجد أنفسنا أمام مسألة حياة أو موت. وبما أن التنوع يزيد التكلفة، فإن ذلك يعني أن تقليص التنوع غير المبرر يحسن الرعاية ويخفض التكلفة. إننا نلقى نجاحاً أكبر عندما نضع مشاريعنا في إطار مهمتنا الأساسية، ألا وهي الرعاية.

كيف تطلقين مبادرة جديدة من دون أن تخسري مكاسب المبادرة السابقة؟

قبل أربع سنوات استطلعنا آراء الزملاء حول أكبر العقبات التي تقف في طريق التغيير. وقد كان الجواب الأكثر تكراراً هو "الاستراتيجيات المتضاربة". فقد أفاد الموظفون أنهم عندما يتلقون مبادرة جديدة أو هدفاً جديداً، فإنهم لا يعلمون إن كانت تلك المبادرة أو ذلك الهدف أهم من المبادرة أو الهدف السابقين أم لا. إن من واجبنا أن نجد الطرائق المناسبة لإتمام الرحلات التي بدأناها من خلال الحفاظ على طاقة الأشخاص وحماستهم، وفي الوقت نفسه خلق حيز للمشاريع الجديدة. ويتعين على المدراء والقادة فهم هذه الأمور وإيضاحها والحد من أوجه الغموض التي تكتنفها.

أخلاقيات

أثر التشارك في الجريمة

تشير دراسة حديثة إلى أن اثنين من الغرباء "لا تربطهما أي علاقة" هما الأكثر ميلاً لمخالفة القوانين والأعراف. وفي إحدى التجارب، مُنح عدد من الأشخاص الغرباء الذين كانوا يخضعون لاختبار مؤتمت يضم كل شخصين معاً، فرصة لتضخيم علاماتهم (بسبب خلل في الكمبيوتر). وقد كانت النتيجة أن 73% من الأزواج و54% من الأفراد المستقلين الخاضعين للاختبار أقدموا على الغش. وفي تجربة أخرى طُلب من المشاركين تخيّل إجراء مفاوضات توظيف مع مرشحين يعرف المشاركون مسبقاً أنهم سيقالون بعد ستة أشهر؛ وكانوا قد أُخبروا أن تقييمات الأداء الخاصة بهم ستتأثر بشكل كبير بحسب قدرتهم على الوصول إلى اتفاق مع المرشحين في مفاوضات التوظيف. وعندما سُئل المشاركون إن كانوا سيجيبون بصدق عن سؤال المرشحين لهم حول الأمن الوظيفي – وهو الأمر المتوقع أخلاقياً – كان كل اثنين من الغرباء الذين لم يسبق لهما أن التقيا سابقاً، أكثر ميلاً لإخفاء الأخبار السيئة (حول الإقالة بعد ستة أشهر) من الأفراد المستقلين ومن كل اثنين من الأشخاص اللذين تعارفا حديثاً لكنهما كانا قد شاركا معاً في بعض الأنشطة المشتركة لتوطيد العلاقة فيما بينهما. ويفترض الباحثون أن اشتراك الغرباء في بعض الأفعال غير الأخلاقية قد يمثل بالنسبة لهم نوعاً من أنواع طقوس الارتباط. ويكتب الباحثون عن ذلك ما يلي: "يشير بحثنا إلى أن إتاحة الفرصة أمام الأفراد للتفاعل الاجتماعي خارج بيئة العمل قبل تكليفهم باتخاذ القرارات المشتركة المرتبطة بالعمل هو في الواقع أمر مهم جداً، وبخاصة إذا كانت تلك القرارات تمتّ إلى الأخلاق بصلة".

حول البحث: "خطر الغرباء: متى ولماذا يتصرف كل اثنين من المستهلكين بشكل لا أخلاقي أكثر من الأشخاص المستقلين" (Stranger Danger: When and Why Consumer Dyads Behave Less Ethically Than Individuals) هريستينا نيكولوفا، وكيت لامبرتون، ونيكول فيروتشي كولمان. (مجلة بحوث المستهلك، 2018).

مسارات مهنية

أفضل الأعمال تأتي دفعة واحدة

يمر أبطال الرياضة والمستثمرون بفترات يحققون خلالها نجاحات متميزة. تستكشف دراسة جديدة بالاشتراك مع فنانين ومخرجي أفلام سينمائية وعلماء، ما إذا كانت هذه الظاهرة تسري أيضاً على الأعمال الإبداعية. درس الباحثون أسعار أعمال 3,480 فناناً في المزادات، وفحصوا تصنيفات الأفلام السينمائية لعدد 6,233 مخرجاً سينمائياً، وراجعوا عدد الاستشهادات المرجعية المقتبسة من أبحاث 20,040 عالماً، وذلك لتحديد النجاحات الكبرى الذي أحرزها أولئك الأشخاص ثم تحليل كيفية توزع تلك النجاحات على مدار المسيرة المهنية لكل منهم. وجد الباحثون أن احتمال إنجاز أكبر نجاحين بالنسبة لكل مبدع في هذه المهن الثلاث على نحو متتالٍ (أي لا تفصلهما أية أعمال أخرى) أكبر بحوالي 1.5 مرة مما هو متوقع.

كما كشف الباحثون عن عدد الأعمال المتتالية ذات النوعية فوق المتوسطة، ووجدوا نمطاً بارزاً لتوزع تلك الأعمال يتسم بفترات زمنية طويلة من الأعمال المتميزة القريبة زمنياً من بعضها البعض. وقد اجتاز أولئك الأشخاص في غالبيتهم وفي المهن الثلاث كافة فترة واحدة على الأقل من فترات النجاح تلك خلال مسيرتهم المهنية. بيد أن اجتياز الشخص الواحد منهم لأكثر من فترة نجاح في مسيرته المهنية كان أقل احتمالاً، حيث إن 30% فقط من الفنانين والعلماء و11% فقط من مخرجي الأفلام السينمائية مروا بفترتي نجاح منفصلتين خلال مسيرتهم. وتنوعت المدة الأكثر تواتراً لتلك الفترة بين 3.7 سنة (للعلماء) و5.2 سنة (للمخرجين) و5.7 سنة (للفنانين). ويكتب الباحثون عن ذلك ما يلي: "إن المسيرات المهنية للأشخاص ليست عشوائية على الإطلاق، بل تتخللها فترات زمنية غنية بالإنجازات والنجاحات المتتالية". ولا شك أن هذه النتائج مفيدة على وجه الخصوص بالنسبة للمدراء الذين يرغبون في توقّع الإنجازات المستقبلية للأشخاص قبل اتخاذ قرارات توظيف هؤلاء أو ترقيتهم وظيفياً.

حول البحث: "فترات النجاح المهني في عالم الفن والثقافة والعلم" (Hot Streaks in Artistic, Cultural, and Scientific Careers) لو لوي وآخرون (مجلة نيتشر، 2018).

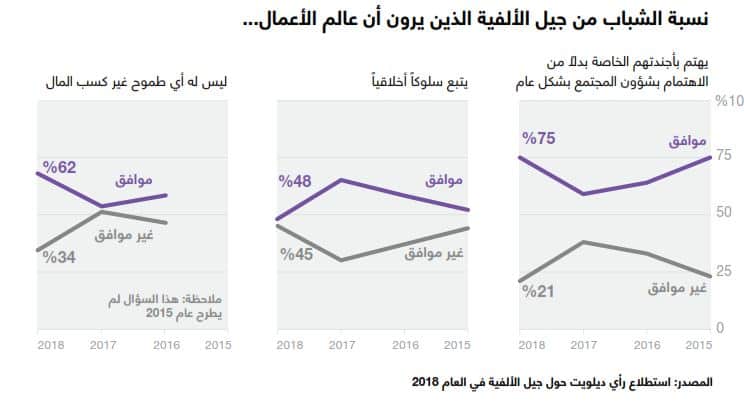

تجارة التجزئة

ما الذي يحفز الطلب على التشكيلة الواسعة للمنتجات؟

ما الذي يتعين على الشركات أخذه بالحسبان لكي تقرر حجم التشكيلة التي ستعرضها لأحد منتجاتها؟ في سلسلة مؤلفة من ست تجارب، حدد الباحثون أحد العوامل الأساسية، ألا وهو ما إذا كان الناس ينظرون إلى ذلك المنتج بوصفه نافعاً أم ممتعاً. في أحد التجارب طلب من بعض التلاميذ عقب تلقيهم تعليمات كثيرة عن ذلك، أن يختاروا أغنية للاستمتاع إليها وطلب من البعض الآخر منهم أن يختاروا أغنية لتقييمها كمهمة، وسئلوا عن عدد الخيارات التي يرغبون في الاختيار منها. وفي تجربة أخرى طلب من المشاركين أن يتخيلوا أن عليهم اختيار ألوان طلاء إما لسيارة يستخدمونها للتنقل أيام الأسبوع وإما لسيارة يستخدمونها للذهاب في مشاوير أيام عطلة نهاية الأسبوع. وفي كلا السيناريوهين، وجد الباحثون أن الناس عندما يتخذون قراراتهم من أجل المنفعة فإنهم يطلبون عدداً أقل من الخيارات مقارنة باتخاذ قراراتهم من أجل المتعة. لماذا؟ بحسب ما يقول الباحثون، يعتقد الناس أنه عندما يتعلق الأمر بالمتعة تكون تفضيلاتهم مميزة وشخصية إلى حد بعيد وقد يصعب إشباعها، ولذلك يفضل المستهلكون الذين ينصب اهتمامهم على المتعة عادة أن تتوفر أمامهم تشكيلة واسعة من الخيارات؛ في حين أنهم لا يرون حاجاتهم اليومية فريدة ومميزة ولذلك لا حاجة لتوفر تلك التشكيلة الواسعة عندما ينصب اهتمامهم على المنفعة.

لهذه النتائج تبعات بالنسبة لتجار التجزئة، حيث إن حجم التشكيلات مهم جداً لاجتذاب الزبائن والاحتفاظ بهم، وعادة ما يؤثر بشكل حاسم في اتخاذ قرارات الشراء عبر الإنترنت (حيث يتوفر حجم أكبر من التشكيلات) أو في المتاجر العادية. ويكتب الباحثون عن ذلك ما يلي: "إذا قررت شركة ما التركيز على الميزات ذات الصلة بالمتعة بالنسبة لمنتج معين، فإن عرض تشكيلة واسعة ومتنوعة من الخيارات من المرجح أن يجتذب عدداً أكبر من الزبائن؛ في حين أنه عندما يكون التركيز منصباً على الفوائد النفعية للمنتج، يكون من الأفضل تقليل حجم التشكيلة من نفس الفئة".

حول البحث: "تأثير دافع الشراء على تحديد الصفات النوعية المميزة للمنتج وخيارات التشكيلة المعروضة منه للمستهلكين" (The Influence of Purchase Motivation on Perceived Preference Uniqueness and Assortment Size Choice)، سارة وايتلي، وريمي ترودل، وديديم كورت (مجلة بحوث المستهلك، قيد النشر).

ريادة الأعمال

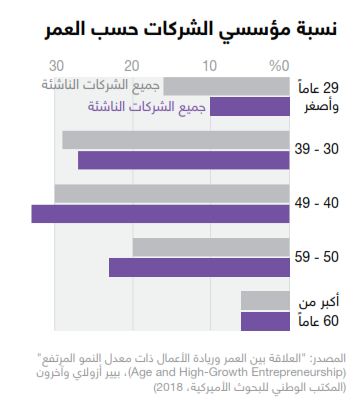

لم يتأخر الوقت بعد

يقول الرأي السائد أن أكثر الشركات الناشئة نجاحاً إنما أنشأها شباب في مقتبل العمر. غير أن دراسة تحليلية أجريت باستخدام بيانات الإحصاءات الأميركية عن مؤسسي الشركات الذين بلغ عددهم 2.7 مليوناً في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2014 خلصت إلى أن متوسط أعمارهم بلغ 42 عاماً. ولدى النظر إلى أفضل 1% من الشركات الناشئة من حيث نمو التوظيف، وجد الباحثون أن أكثر من نصفها كانت قد أُنشئت من قبل أشخاص كانوا في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من أعمارهم. ويكتب الباحثون عن ذلك ما يلي: "إن الانطباع السائد لدى عامة الناس هو أن مؤسسي الشركات الناشئة الناجحة هم من الشباب قد يكون انعكاساً لما يصل لأولئك الناس من معلومات غير متناسبة مع الصورة الشاملة للواقع حول عدد قليل من القطاعات اللصيقة بالمستهلكين والقائمة على تكنولوجيا المعلومات، مثل وسائل التواصل الاجتماعي".

ابتكار

كيف تقول "لا" للأفكار التي ترد إليك من المستهلكين

كثيراً ما يمتلك المستهلكون أفكاراً عظيمة لتحسين المنتجات التي يستعملونها، وهذا هو السبب الذي يجعل الكثير من الشركات تتوجه نحو إجراء استطلاعات رأي الجمهور عندما تسعى إلى تحسين منتجاتها. وقد تتلقى تلك الشركات مئات، بل آلاف الردود والأفكار، بيد أن غالبية تلك الأفكار عادة ما تبقى من دون رد.

كشفت دراسة حديثة عن استطلاعات رأي الجمهور التي أجرتها 70,159 مؤسسة، ووجدت أن 88% منها لم تكلف نفسها عناء الرد على المشاركين الذين لم يتم انتقاء آرائهم. ولم يكن مفاجئاً أن المشاركين الذين لم يتلقوا رداً في المرة الأولى كانوا أقل ميلاً لإرسال أفكارهم مرة أخرى إلى نفس المؤسسة. أما الأشخاص الذين تلقوا رفضاً لأفكارهم فكانوا عموماً أكثر إيجابية تجاه تلك المؤسسة وشعروا أنهم أقرب إليها من أولئك الذين لم يتلقوا أي رد على الأفكار التي أرسلوها. وأظهر التحليل النصي للمقترحات والردود أن رسائل الرفض التي تشرح لماذا لم يتم اختيار الفكرة المطروحة من شأنها تعزيز المشاعر الإيجابية لأصحاب تلك الأفكار تجاه المؤسسة المعنية، وبخاصة عندما تكون رسائل الرد مشابهة لغوياً للمقترحات المرسلة. (فإذا كان المقترح مكتوباً بلغة رسمية على سبيل المثال، يُفضَّل أن تكون رسالة الرفض مكتوبة بلغة مشابهة). ويكتب الباحثون عن ذلك ما يلي: "يشير بحثنا إلى أن بإمكان المدراء استخدام رسائل الرفض الصريحة لتعزيز رغبة المشاركين في الاستمرار في التفاعل والمشاركة"، ويضيفون: "بوسع قطاع رأس المال الاستثماري وغيره من القطاعات التي عادة ما ترفض عدداً كبيراً من الناس، أن تستفيد أيضاً من نتائج هذا البحث".

حول البحث: "رُفضت الفكرة، لكن الرابطة توطدت: رد المؤسسات على أفكار استطلاعات رأي الجمهور" (Idea Rejected, Tie Formed: Organizations’ Feedback on Crowdsourced Ideas)، هينينغ بيزونكا، ولينوس داهلاندر (مجلة أكاديمية الإدارة، قيد النشر).

مجالس الإدارة

المدراء أصحاب الخبرات التسويقية يمكنهم المساعدة في تحقيق النمو لشركاتهم

أظهرت الأبحاث أن وجود رئيس قسم التسويق ضمن فريق الإدارة العليا ليس له أي تأثير في نمو إيرادات الشركة، بيد أننا لا نجد الكثير من الدراسات التي تستكشف تأثير توفُّر الخبرات التسويقية في سويات القيادة العليا للشركات. هل لتواجد أحد خبراء التسويق في مجلس إدارة الشركة أي تأثير في أدائها؟

درس الباحثون السير الذاتية لمدراء جميع الشركات المدرجة في لائحة ستاندرد آند بورز (S&P 1500) بين عامي 2007 و2012 (بمجموع 12,106 مديراً في 1,091 شركة)، وذلك لتحديد أعضاء مجالس الإدارة الذين يمتلكون خبرة تسويقية على المستوى التنفيذي. ووجدوا أن حوالي 3% من المدراء ينطبق عليهم هذا التوصيف وأن 16% من مجالس الإدارة تضم بين أعضائها واحداً من أولئك الخبراء على الأقل. وبتحليل البيانات المالية لتلك الشركات، اكتشف الباحثون أن وجود أحد خبراء التسويق ضمن مجلس الإدارة يترافق إيجابياً مع نمو الإيرادات، وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى نمو في الإيرادات بنسبة 8% تقريباً. ويتضخم هذا الأثر في ظروف معينة، منها: عندما يكون معدل نمو القطاع ككل ضعيفاً أو عندما يكون نمو الحصة السوقية للشركة في الفترة السابقة منخفضاً (وهي شروط تدفع مجالس الإدارة إلى أن تكون أكثر تقبلاً لآراء خبراء التسويق)؛ أو عندما يكون الرئيس التنفيذي للشركة رئيساً لمجلس الإدارة في الوقت ذاته (ولذلك من المتوقع أن يرفع حوافز المدراء لدفعهم نحو تطبيق توصيات مجلس الإدارة)؛ أو عندما يكون عدد قليل نسبياً من أعضاء مجلس الإدارة من المدراء الماليين (حيث إن الخبراء الماليين كثيراً ما يعارضون توصيات خبراء التسويق، بسبب اختلاف الأهداف المؤسسية للوظيفتين).

وتشير المقابلات التي أجريت استكمالاً لهذه الدراسة التحليلية مع مدراء التسويق والتوظيف وأعضاء مجالس الإدارة إلى أن المدراء ذوي الخبرة التسويقية يحققون هذا التأثير الإيجابي من خلال بلورة جداول أعمال اللقاءات والمواضيع التي ستركز عليها، وتوجيه النقاشات وصناعة القرار، والتأثير في قناعات مدراء التسويق ومدراء السوية الأعلى في القيادة في الفترات التي تفصل بين اجتماعات مجالس الإدارة. وحسبما يرى الباحثون فإن "نتائج هذه الدراسة من المفترض أن تدفع مجالس الإدارة نحو إعادة النظر في موقفها المعارض لضم الخبرات التسويقية إلى صفوفها"، مضيفين أن "بوسع مجالس الإدارة تحقيق نمو أفضل في الإيرادات عبر ضم خبراء التسويق إلى صفوفها، وبخاصة عندما يكون النمو صعب المنال".

حول البحث: "متى وكيف ييسر أعضاء مجالس الإدارة من ذوي الخبرات التسويقية نمو شركاتهم؟" (When and How Board Members with Marketing Experience Facilitate Firm Growth)، كيمبرلي وايتلر، ودونالد ليمان (مجلة التسويق، 2018).

مسؤولية الشركات

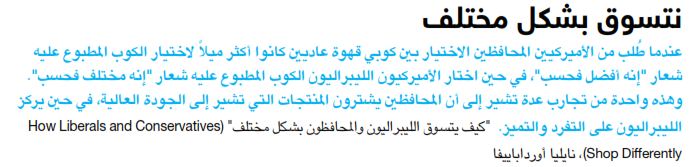

فقدان الثقة في عالم الأعمال

تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت بمشاركة 10,455 شخصاً من جيل الألفية في 36 بلداً شكوكاً متزايدة حول ما إذا كان عالم الأعمال يقدم أية مساعدة حقيقية للمجتمع. كما أفاد أقل من نصف المبحوثين في العام 2018 أنهم يعتقدون أن الشركات تتبع سلوكاً أخلاقياً. ويورد الباحثون نمو التكنولوجيات المزعزعة إلى جانب الاضطرابات السياسية كمسببات محتملة لهذا الشعور بانعدام الثقة. والخبر الجيد هو أن عدداً متزايداً من الشريحة الأكبر سناً في جيل الألفية، وبسبب تراكم خبراتهم المكتسبة، يترقون إلى مناصب قيادية يستطيعون من خلالها أن يؤثروا في سير عالم الأعمال وتوجيهه وفق رؤيتهم.

إدارة

هل تكره رئيسك في العمل؟ هنالك ما هو أسوأ.

أظهرت البحوث أنه عندما يكون الموظفون على وفاق مع قادتهم فإنهم يعملون بحماسة أكبر ويؤدون أداء أفضل ويكون من المرجح أكثر أن يبذلوا جهوداً إضافية للتميز في عملهم؛ أما عندما يكونون على خلاف مع قادتهم، فقد تحدث أمور سيئة.

بيد أن النظر إلى العلاقة بين القادة والموظفين بوصفها إما إيجابية بالمطلق وإما سلبية بالمطلق، فيؤدي إلى نشوء ثنائية زائفة؛ بل إن تلك العلاقة كثيراً ما تكون في الواقع مزيجاً من الإيجابي والسلبي. في ثلاث تجارب أُشرك فيها 952 موظفاً وطالباً جامعياً، وجد الباحثون أن الموظفين الذين قيموا علاقتهم برؤسائهم بوصفها متناقضة وملتبسة للغاية كان أداؤهم في عملهم (وفق تقييم رؤسائهم) أسوأ من أولئك الذين قيموا تلك العلاقة بأنها إما إيجابية وإما سلبية. قد يبدو مستغرباً أن يكون أداء الأشخاص الذين يكرهون رؤساءهم أفضل من أداء الأشخاص ذوي العلاقة الغامضة مع رؤسائهم. بيد أن هذه النتائج تتفق مع نتائج أبحاث سابقة حول العلاقات الملتبسة في المجال الاجتماعي، خلصت إلى أن التباس العلاقة يزيد التوتر والقلق ويترك أثراً سلبياً على جودة العمل.

ويرى الباحثون أن العلاقة المتوترة بين الرؤساء والموظفين لا تؤدي بالضرورة إلى تراجع الأداء في العمل، حيث إن التعاطف والنصح من الزملاء أو من المؤسسة ككل قد يشكلان ثقلاً فعالاً وموازناً لتلك العلاقة المتوترة؛ ويضيفون: "على القادة أن يشجعوا أفراد فريق العمل على تقديم الدعم والمساعدة لبعضهم البعض من خلال خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالأمان وأن يكونوا على طبيعتهم ويطرحوا آراءهم من دون خوف أو وجل".

حول البحث: "التواصل الملتبس بين القادة والمرؤوسين وعلاقته بالأداء: دور الدعم الاجتماعي المعدِّل والشامل لعدة مجالات" (Leader- Member Exchange (LMX) Ambivalence and Task Performance: The Cross-Domain Buffering Role of Social Support)، ألان لي وآخرون (مجلة الإدارة، 2017).

موهبة

نقض تقييمات الأداء

يصعب قياس أداء الموظفين بشكل موضوعي في كثير من بيئات العمل، حيث يعتمد تقييم الأداء على الرأي المنفرد للرئيس.

وتوفر دراسة حديثة فهماً عميقاً للدور الذي تؤديه عملية من المراجعة المزدوجة في إحدى الشركات العالمية الكبرى. انطلاقاً من البيانات المجمعة على مدار ثلاث سنوات في أحد أقسام الشركة، درس الباحثون 1,333 تقييماً لأداء 686 موظفاً مقدماً من قبل 110 مشرفاً ومعايرة من قبل 12 لجنة. في هذه الشركة، لا تعرف اللجنة بالضرورة الموظفين الذين تراجع تقييمات أدائهم، ولذلك فهي بدل أن تضع تقييماً ثانياً لنفس الموظف، تنظر في مقارنة تقييمات كل مدير مع تقييمات المدراء الآخرين، وذلك بحثاً عن مؤشرات تفيد في تحديد المدراء الذين يتشددون في تقييماتهم وأولئك الذين يتساهلون في تقييماتهم نسبة إلى سواهم من المدراء. وخلال مدة الدراسة عدلت اللجان حوالي 25% من التقييمات (وهي في الغالب التقييمات التي تبتعد بشكل واضح عن متوسط التقييمات في القسم)، حيث عُدِّلت التقييمات نحو الأدنى أكثر بأربع مرات من تعديلها نحو الأعلى. ويبدو أن المشرفين في القسم المعني قد تعلموا من هذه العملية: فمع مرور الوقت اقتربت تقييماتهم من متوسط التقييمات أكثر فأكثر.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت بالاشتراك مع 220 موظفاً و47 مشرفاً أن الموظفين كانوا ينظرون إلى نظام التقييم هذا بوصفه نظاماً منصفاً في العموم، بالرغم من أنه لم يقضِ تماماً على الشعور بالمحاباة؛ في حين شكا المشرفون من طول الوقت الذي يستهلكه هذا النظام. ويخلص الباحثون إلى أنه برغم تكلفة تعديلات المعايرة وتعقيدها، "فإنها تحسّن من مستوى اتساق تقييمات المشرفين" وتساعد على التخلص من اللا موضوعية الكامنة في طبيعة تقييم أداء العمل القائم على المعرفة. بيد أنهم يشيرون إلى أن ازدياد عدد التقييمات القريبة من الدرجة المتوسطة مع تطبيق هذا النظام مما قد يصعّب على القادة تحديد أصحاب الأداء المتميز من أصحاب الأداء الضعيف.