أصبح المشهد، اليوم، أكثر وضوحاً في المملكة المتحدة، بعدما أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، تطبيق المادة 50 من معاهدة "لشبونة"، التي ستضع المملكة المتحدة تحت وطأة العد التنازلي تمهيداً لخروجها من الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. وعلى الرغم من صعوبة التكهّن بتداعيات هذا الأمر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، يمكننا وضع بعض التخمينات حول المشهد العام في المستقبل.

وتستند هذه التخمينات، في أغلبها، على ما أُطلِق عليه "قانون المسافة"، ومفاده أن العلاقات بين أي دولتين تتناسب طردياً مع حجم كل منهما (المقصود بالحجم الناتج المحلي الإجمالي)، وعكسياً مع المسافة بينهما. وعليه، لا يقتصر مفهوم المسافة، في هذا القانون، على المعنى المادي فقط، بل يتعداه إلى المعنى الثقافي (على سبيل المثال: هل تتشارك هاتان الدولتان في اللغة الرسمية أم لدى كل منهما لغة مختلفة عن الأخرى؟)، والمعنى الإداري (على سبيل المثال: وجود أو غياب روابط استعمارية بين الدولتين). وقد أثبت هذا القانون صحته عند الحديث عن بعض التجارب القوية في تاريخ الاقتصاد الدولي، ما عزز بدوره التحليل الذي قدّمته وزارة "الخزانة" البريطانية، قبل عام، الذي تنبأ بالعواقب طويلة الأجل للبريكست.

السوق الطبيعي للمملكة المتحدة

في البداية، دعونا نتأمل الادعاءات المتكررة لحزب "استقلال المملكة المتحدة" وبعض المؤيدين الآخرين لمشروع البريكست، التي مفادها أن "الأصدقاء الحقيقيين" للمملكة المتحدة، على حد تعبير زعيم الحزب نايغل فاراج، يمثلون أهدافاً أفضل من الاتحاد الأوروبي لسياسة التجارة البريطانية. أو كما عبّر المتحدث باسم الحزب لدى الكومنولث البريطاني، جيمس كارفر، عن ذلك بطريقة شعرية قائلاً: "سيكون العالم خارج الاتحاد الأوروبي محارتنا، وسيبقى الكومنولث اللؤلؤة داخلها".

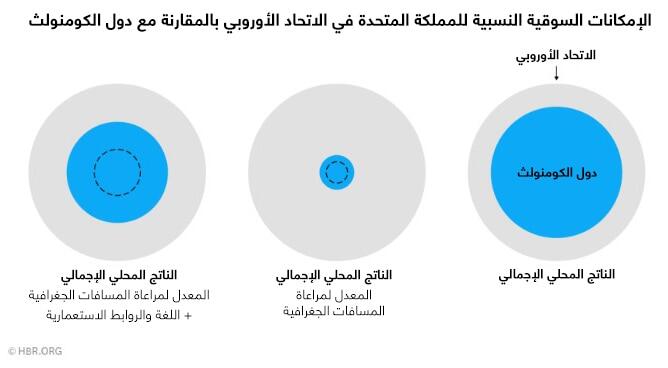

ويبقى التساؤل قائماً حول واقعية هذا الطرح الذي يزعم أن المملكة المتحدة ستكون قادرة على تحقيق مكاسب، عن طريق الحرية المطلقة في انفتاحها على خيار التفاوض مع دول الكومنولث، أو ما يُعرف بدول الإمبراطورية البريطانية السابقة مثل كندا وأستراليا والهند وجنوب أفريقيا، بشكل أكبر من خسارتها القدرة على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. قبل كل شيء، لاحظ أن الناتج الإجمالي المحلي الكلي لسائر دول الكومنولث لا يتجاوز 55% فقط من مثيله في الاتحاد الأوروبي. وهذا الفرق لا يصب في صالح الادعاء المذكور، كما هو موضح في الدائرة اليسرى في الرسم أدناه. بينما تعرض الدائرة الوسطى هذا الفرق بناءً على تأثير المسافة الفعلية، إذ إن الاتحاد الأوروبي أقرب بمقدار 8.4 مرة للمملكة المتحدة من دول الكومنولث. وتستخدم الدائرة الزرقاء، التي تظهر في الرسم البياني، تقديراً أكثر تفصيلاً لحساسية المسافة، بينما يدل الخط المتقطع على قياسات أكثر تحفظاً (مأخوذة من مئات الدراسات التي تخص صادرات البضائع). يقلل اتّباع القياسات الأخيرة "الأكثر تحفظاً" من الحصة السوقية المحتملة لدول الكومنولث مقارنة مع الاتحاد الأوروبي أكثر وأكثر، ليتدنى إلى نسبة أقل من 2%.

وفي المقابل، علينا أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار الجوانب الثقافية والإدارية التي قد تكون فيها دول الكومنولث أقرب في جوهرها للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. فنجد أن المملكة المتحدة تشترك في لغتها الرسمية (الإنجليزية) مع 91% مما تبقى من دول الكومنولث (على أساس إجمالي الناتج المحلي)، كما تملك رابطاً استعمارياً مع 99% منها، مقابل نسبة 2% فقط لكلا العاملين (اللغة والتاريخ الاستعماري) مع دول الاتحاد الأوروبي. واستناداً إلى تقديراتي بأن اللغة المشتركة عادةً ما تدعم التجارة بـ 2.2 ضعف، فيما يملك الرابط الاستعماري أثراً أكبر بـ 2.5 ضعف، فإن التأثير المشترك لكلا العاملين في تعزيز إمكانات السوق في الكومنولث، الذي يبلغ 5.5 ضعف، هو تأثير كبير وأساسي، كما توضح الدائرة الزرقاء على الجهة اليمنى من الشكل أعلاه. ومع ذلك، فإن الفرصة السوقية المتوقعة للمملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي تبقى أكبر بعدة أضعاف. (مرة أخرى: الخط المتقطع هو التقدير الأكثر تحفظاً).

وهكذا، لا بد أن يكون التأثير المشترك لكل من اللغة المشتركة والرابط الاستعماري أكبر بكثير من أي دراسة سابقة قرأتها حتى ينفي الاستنتاج الذي يذهب إلى وجود سوق طبيعي أكبر في الاتحاد الأوروبي. ويبقى هذا التحليل صحيحاً أيضاً خارج قطاع تجارة البضائع، إذ إنه ينطبق كذلك على قطاع الخدمات، وبالتالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). وهما، على وجه التحديد، قطاعان بالغا الأهمية للمملكة المتحدة.

ولكن، يتجاهل هذا التحليل أحادي البُعد ديناميّات التفاوض الفعلية حول اتفاقيات التجارة بين المملكة المتحدة وبين 52 دولة من الكومنولث، إذ كان لدى بريطانيا وقتها عدد قليل جداً من خبراء التفاوض التجاري؛ ففي الصيف الماضي كان لدى بريطانيا ما معدّله 0.5 خبير تفاوض لكل دولة من دول الكومنولث تقريباً.

فيبقى السؤال هنا: هل ستمتلك المملكة المتحدة بمفردها النفوذ ذاته الذي يمنحها إياه الاتحاد الأوروبي لتحقيق شروط أفضل خلال مفاوضاتها مع دول الكومنولث؟ مع العلم أن بريطانيا تمثل 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وفي هذا الشأن، يطغى رأي متشائم حول مفهوم "الصداقة الحقيقية" على باقي الآراء. ويستند هذا الرأي إلى النتائج المخيبة للآمال لزيارة تيريزا ماي للهند في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. فبينما كان البريطانيون يطمحون لتحقيق زيادة في العلاقات الاستثمارية، ربط رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ذلك، صراحة، بتسهيل شروط التأشيرة البريطانية للهنود الذين يعتزمون الدراسة في المملكة المتحدة. إذ تواجه الهند، تماماً مثل الاتحاد الأوروبي، إشكالية مع إصرار البريطانيين على فرض شروط صارمة تخصّ دخول الوافدين إلى المملكة المتحدة.

علاوة على ذلك، فإن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تأخذ منحى جيداً: يمكننا اكتشاف ذلك من خلال تأمل آراء البريطانيين الذي يصرّون على أن المملكة المتحدة قادرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون أن تدفع "بنساً واحداً"، مقارنة بمطالب الاتحاد الأوروبي بمبالغ قيمتها 50 مليار جنيه إسترليني أو أكثر. وكذلك، لا بد من أخذ بعض الشخصيات العدائية التي تتصدر المفاوضات بعين الاعتبار. وحتى لو افترضنا أن البريكست جرت بأفضل ما يمكن الوصول إليه من حسن النوايا، فإن ذلك لن يخفي أثرها السلبي الذي سيضر التجارة البريطانية حتماً لأسباب تقنية بحتة. وهكذا يمكننا التنبؤ بيقين أكبر أن العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وأكبر سوق طبيعي لها ستشهد تدهوراً لا محالة، ليبقى السؤال الوحيد: لأي مدى سيصل هذا التدهور؟

الآثار التي ستلحق بقطاع الصناعة

والآن، بعد أن أصبح التنبؤ السابق مشروعاً، يكون السؤال التالي المنطقي: ما هي الصناعات والشركات المرجح تعثّرها بشكل أكبر؛ وبالتالي ستكون أمام الحاجة الماسة لإعادة النظر في أساليب عملها الحالية؟

إن ما سيطرأ عليه التغيير الأكبر بسبب البريكست في هذا السياق هو مفهوم المسافة الإدارية بين المملكة المتحدة وشركائها السابقين في الاتحاد الأوروبي على الأرجح. ويشير هذا إلى تأثر الصناعات ذات الحساسية للمسافة الإدارية أكثر من غيرها. ويبقى ذلك صحيحاً ما لم تتّفق الأطراف، بطبيعة الحال، على سياسات جديدة تسمح للعمليات التجارية التي تحدث في مقرات العمل داخل بريطانيا بعبور حدود دول الاتحاد الأوروبي وتسهّل ذلك لها (ويبدو ذلك أمراً مستبعداً في الوقت الحالي، إذ ينظر الاتحاد الأوروبي لمثل هذه السياسات كنوع من التنازل).

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن مؤشرات الحساسية الإدارية تشمل الصناعات التي تخضع لمستويات عالية من التنظيم، وتسهم في إنتاج السلع والخدمات الأساسية أو "المُستحقّة"، كما تشمل أرباب العمل أو الموردين الكبار للحكومة، بما في ذلك المنشآت الوطنية، بالإضافة إلى تلك التي يمكن اعتبارها حيوية للأمن القومي أو للتحكم في الموارد الطبيعية أو التي تتطلب استثمارات كبيرة ومحددة جغرافياً يتعذّر الرجوع عنها. وبناءً على ذلك، لا عجب أن شركات الخدمات المالية التي تتمتع بعمليات واسعة النطاق وعابرة للحدود، التي تعتبر "جواز السفر المالي" للاتحاد الأوروبي مهماً جداً، ستعيد النظر في عدد موظفيها الأوروبيين؛ إن كانت ستجعلهم يعملون داخل المملكة المتحدة أو في أوروبا (على سبيل المثال، أعلنت شركة "غولدمان ساكس" في وقت سابق من هذا الأسبوع، عزمها تخفيض عدد الوظائف في لندن، وإضافة بضع مئات منها في أوروبا، وذلك خلال المرحلة الأولى من البريكست فقط).

وهناك علامات أخرى لحساسية قطاع الصناعة تجاه البريكست، من ضمنها المستويات المرتفعة لوفورات الحجم التي تحتاج إلى أسواق استهلاكية عالمية وإقليمية وليس أسواقاً محليّة فقط (مثال على ذلك، النقاشات الدائرة داخل شركة "بي إم دبليو" حول نقل تصنيع سيارات "ميني" خارج أراضي المملكة المتحدة على الرغم من الصبغة البريطانية التي عُرفت بها هذه العلامة التجارية). ومن العلامات الأخرى أيضاً المستويات المرتفعة من الاعتماد على مستوى الصادرات أو الواردات (ويمثّل الاتحاد الأوروبي مصدراً لواردات المملكة المتحدة أكثر مما يمثل وجهة لصادراتها). وكذلك هناك الشؤون المتعلقة بقطاع الخدمات (وهو قطاع ذو أهمية خاصة لبريطانيا، ويتطلّب فيه التغلب على الحواجز معاهدات استثمارية واتفاقيات تجارية).

الآثار التي ستلحق بقطاع الشركات

وإذا انتقلنا من مستوى الصناعات بأكملها إلى مستوى الشركات، نجد أن هناك سمات تأثر إضافية على مستوى الشركات في حال إقرار البريكست. فمن المرجح أن يكون الأثر الأكبر للبريكست منصباً على الشركات التي تعتمد كثيراً على الصادرات والواردات مقارنةً بمنافسيها (نستحضر هنا النموذج الأميركي، وردود الفعل المتباينة التي أظهرتها شركتا "نيو بالانس" و"نايكي" على قرار ترامب بشأن إلغاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، فبينما أبقت "نيو بالانس" تركيزها مُنصباً على التصنيع المحلي، بدأت "نايكي" بناء سلاسل توريد دولية). من المرجح أيضاً أن تتضرر الشركات الصغيرة التي لم تصبح مصدّرة أو مستوردة بعد، إذ ستضيق في هذه الحالة الفرص المتاحة لها على أقل تقدير؛ فعادةً ما تبحث مثل هذه الشركات عن أولى تعاملاتها الدولية. وحتى في الحالات التي لا تشمل تدفق المنتجات أو الخدمات عبر الحدود، فمن المرجح أن تقوم الشركات التي تقدم خدماتها لكافة أنحاء أوروبا من خلال مقراتها الإقليمية في بريطانيا، وفي لندن تحديداً، (مثل الشركات الأميركية متعددة الجنسيات) بإعادة النظر في الإبقاء على مراكزها هناك. وينطبق الأمر نفسه على الشركات التي تتخذ من لندن مقراً عالمياً لها، خاصة إن كانت معظم أعمالها خارج المملكة المتحدة (على سبيل المثال، تجني "فودافون" حوالي 85% من إيراداتها من خارج المملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة "بلومبيرغ").

وعلى جانب آخر، فإن الشركات البريطانية التي قد يكون لها أسبابها الخاصة للاحتفاء بالبريكست؛ هي تلك التي تركّز أعمالها داخل المملكة المتحدة، وتسعى لإبقاء منافسيها الإقليميين والدوليين خارج بريطانيا. وفي نهاية المطاف، يكشف ذلك كله أهمية إجراء تقييمات متمايزة عند قراءة المشهد، إذ إن الشركات التي تندرج تحت قطاع معيّن لن تتأثر جميعها بالطريقة ذاتها، وكذلك الشركات في القطاعات المختلفة كلها. وبالتالي، سيترتب على الشركات اعتماد طرق الاستجابة الملائمة الخاصة بكل شركة بعينها بناءً على الوضع الخاص بها.

ولكن، بناءً على المسارات المختلفة التي تسلكها كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هناك أسباب كافية تدعوك لإعادة النظر، وإجراء تغييرات في استراتيجيتك.