إسناد العمل لجهات خارجية وإلى خوارزميات لن يساعدكم في تأمين الموظفين الذين تحتاجون إليهم.

لم يسبق وأن شهد عالم الأعمال هذا العدد الهائل من عمليات التوظيف كما هو في الوقت الحاضر. ولم تُنفَق هذه المبالغ الطائلة لتحقيق ذلك من قبل. ولم تكن تلك العملية بذاك السوء التي هي عليه اليوم.

خلال معظم فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الشركات الكبرى تنجز عمليات التوظيف على النحو التالي: يحضّر خبراء الموارد البشرية تحليلاً مفصلاً للوظيفة لتحديد المهمات المتعلقة بها والسمات التي يجب أن تتوفر في المرشح المناسب لهذه الوظيفة. ثم يقيّمون الوظيفة في الخطوة التالية لتحديد مكانها في الهيكل التنظيمي للشركة وكم سيكون الراتب المخصص لمن يشغلها. كانت الإعلانات تُنشر ثم يتقدّم لشغلها المرشحون الراغبون ثم تأتي مهمة ترتيب المتقدمين. يشمل ذلك اختبارات المهارات والتحقق من مراجع التوصية وربما إجراء اختبارات للشخصية ومستوى الذكاء، وإجراء مقابلات مكثفة للتعرف على المتقدمين بشكلٍ شخصي أقرب.

يصف وليام وايت تلك العملية في كتابه “رجل المنظمة” (The Organization Man) بأنها تستمر لأسبوع قبل عرض العمل على المرشح الرابح. كانت معظم شواغر وظائف غير المبتدئين تغطى من داخل الشركة.

يختلف النهج الحالي المُتّبع في التوظيف كثيراً عن سابقه. تُظهر بيانات إحصائية، على سبيل المثال، أن غالبية الأشخاص الذين حصلوا على عملٍ جديد في العام الماضي لم يكونوا يبحثون عن عمل، إنما جاء أحدهم وعرض عليهم الوظيفة ببساطة. تسعى الشركات لملء قمع التوظيف فيها بأكبر عدد ممكن من المرشحين، وخصوصاً “المرشحين السلبيين”، الذين لا يسعون للانتقال من وظائفهم. ويعلن أصحاب العمل عن فرص عمل غير موجودة بشكل متكرر، على أمل أن يجدوا أناساً مفيدين لاحقاً أو في ظرف مختلف.

أُفرغت مهمة البحث عن موظفين وعملية التوظيف من معناها الحقيقي. أسندت نسبة كبيرة من الشركات الأميركية – حوالي 40% وفقاً لدراسة من قبل كورن فيري – قسماً كبيراً من مهمة التوظيف، إن لم تكن المهمة بأكملها، “لشركات توظيف خارجية” ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ بدورها في الغالب مع شركات توظيف من الباطن، تكون عادة في الهند والفلبين. تبحث هذه الشركات الفرعية الأصغر في موقع لينكد إن (LinkedIn) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن المرشحين المحتملين. ويتواصلون أحياناً معهم بشكلٍ مباشر للتأكد من إمكانية إقناعهم بالتقدم لمنصب ما والتفاوض بشأن الراتب الذي قد يقبلون به. (تحصل جهات التوظيف على حوافز إن نجحت بالتفاوض مع المرشحين على راتب أقل). لتوظيف المبرمجين مثلاً، تبحث هذه الشركات في المواقع الإلكترونية التي من المحتمل أن يزورها المبرمجون، ويتتبعون “آثارهم الرقمية” عن طريق ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وغيرها من وسائل تتبع المستخدمين لتحديد هويتهم، ومن ثم يتفحصون بيانات السيرة الذاتية الخاصة بهم.

أما في الشركات التي ما تزال تجري عملية التوظيف بنفسها، فالأمر يترك فيها للمدراء، الذين يحاولون ملء الشواغر ويحددون متطلبات الوظيفة وما يجب أن يُكتب في الإعلانات عنها. وحين تصل الطلبات، بشكلٍ إلكتروني دوماً، يعمل برنامج تتبع المتقدمين على غربلتها والبحث فيها عن الكلمات الدالة التي يرغب مدراء التوظيف برؤيتها. ثم تنتقل العملية إلى مرحلة الشد والجذب، حيث يقدم مزودو قطاع جديد مجموعة مبهرة من الأدوات التي تبدو ذكية والتي تدّعي أنها تتوقع من سيكون الموظف المثالي. وهي تستخدم تقنيات التعرف على الصوت ولغة الجسد ودلائل من وسائل التواصل الاجتماعي وخوارزميات تعلم الآلة – وكل ذلك من دون رؤية المقصود شخصياً. هنالك عدد هائل من المنشورات المكرسة للتحدث عما يفعله مزوّدو مثل هذا النوع من الخدمات.

تكمن المشكلة الأكبر بخصوص هذه الممارسات الجديدة في أننا لا ندري إن كانت تنتج بالفعل عمليات توظيف ناجحة. تذكر حوالي ثلث الشركات الأميركية فقط إنها تراقب إذا ما كانت ممارساتها التوظيفية تؤدي إلى إيجاد موظفين أكفاء أم لا؛ وتؤدي قلّة منها تلك العملية بحذر وانتباه، ويتتبع عدد أقل منها تكاليف إيجاد الموظف والوقت المبذول في ذلك. تخيلوا لو سأل الرئيس التنفيذي عن تطورات إحدى الحملات الإعلانية وكان الرد كالتالي: “لدينا فكرة جيدة عن الوقت الذي تطلبه الأمر وعن تكلفته، ولكننا لم نتحقق إن كانت المبيعات قد ازدادت أم لا”.

ما تزال مسألة إيجاد الموظفين الموهوبين مصدر القلق الأكبر للرؤساء التنفيذيين كما ورد في آخر استبيان سنوي لمجلس المؤتمرات (Conference Board Annual Survey)؛ إنها أيضاً مصدر القلق الأهم للجناح التنفيذي بأكمله. ورد في استبيان شبكة “برايس ووترهاوس كوبرز” PwC للرؤساء التنفيذيين في عام 2017 أن كبار التنفيذيين يعتبرون عدم توافر المواهب والمهارات الجديدة أكبر تهديد لأعمالهم. وينفق أصحاب الأعمال أيضاُ أموالاً طائلة على التوظيف – ما يصل متوسّطه إلى 4,129 دولار أميركي لكل وظيفة في الولايات المتحدة الأميركية وفقاً لتقديرات جمعية إدارةالموارد البشرية (Society for Human Resource Management)، وأضعاف ذاك الرقم بالنسبة للمناصب الإدارية – ويتم في الولايات المتحدة الأميركية شغل 66 مليون وظيفة سنوياً. يذهب معظم مبلغ الـ 20 مليار دولار أميركي الذي تنفقه الشركات على مزوّدي خدمات الموارد البشرية إلى عملية التوظيف.

لماذا تنفق جهات التوظيف كل تلك المبالغ على شيءٍ مهم لهذه الدرجة بالنسبة لها وهي ليست متأكدة إن كان سيحقق النجاح أم لا؟

السبب الجذري للمشكلة

في استبيانٍ تلو الآخر، نجد جهات التوظيف تتذمر بسبب مدى صعوبة عملية التوظيف. قد يكون هناك العديد من التفسيرات لذلك، مثل أن الشركات أصبحت انتقائية أكثر من اللازم فيما يخص المرشحين، وخصوصاً في سوق العمل خلال فترة الركود الاقتصادي. ولكن من الواضح أنها تؤدي عمليات توظيف أكثر بكثير من أي وقت سابق في التاريخ الحديث، ويعود ذلك لسببين.

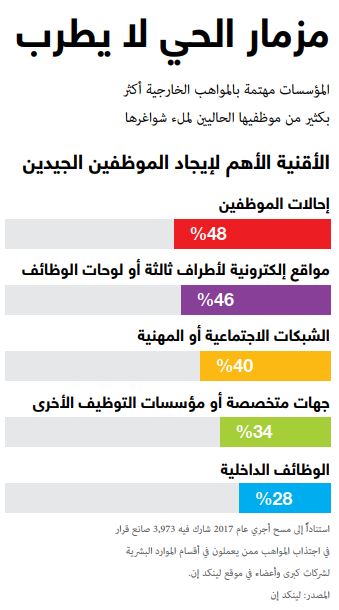

السبب الأول هو أن الشواغر تُشغل الآن في كثير من الأحيان من خارج الشركة بدلاً من الترقيات التي تحصل داخلها. في حقبة التوظيف مدى الحياة، من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سبعينيات القرن الماضي، كانت الشركات تملأ ما يصل إلى 90% من شواغرها عبر الترقيات وعمليات التعيين الأفقية. انخفضت النسبة اليوم إلى ثلث ذلك أو أقل. وحين تؤدي المؤسسات عمليات التوظيف من الخارج فهي ليست مضطرة لدفع المال كي تدرب موظفيها وتطورهم. كما أنّه منذ موجات التوظيف في بدايات ثمانينيات القرن الماضي، أصبح من السهل نسبياً إيجاد مواهب ذات خبرة خارج الشركات. واليوم، يذكر 28% فقط من كبار الباحثين عن المواهب أن المرشحين الداخليين هم مصدر مهم لملء الشواغر، وقد يكون السبب في ذلك قلة التطوير الداخلي في الشركات وعدم وضوح السلم الوظيفي فيها.

إن انخفاض نسبة الترقيات الداخلية يعني أن جهود التوظيف لم تعد مركزة على وظائف المستوى المبتدئ والمتخرجين الجدد. (إن كنتم تشكون بذلك، انقروا فقط على رابط “الوظائف” في أي موقع إلكتروني لشركة وابحثوا عن عمل لا يتطلب وجود خبرة سابقة). على الشركات الآن أن تجيد عملية التوظيف في معظم المستويات، لأن المرشحين الذين تبحث عنهم هذه الشركات هم موظفون بالفعل في شركات أخرى. هؤلاء الأشخاص ليسوا بحاجة للتدريب، لذا قد يكونون جاهزين لبدء العمل على الفور، ولكن إيجاد مثل هؤلاء المرشحين للوظيفة بات أكثر صعوبة.

السبب الثاني لصعوبة عملية التوظيف هو أن الاحتفاظ بالموظفين بات أمراً شاقاً: تقوم الشركات باجتذاب الموظفين من الشركات المنافسة والعكس بالعكس، لذا عليها أن تستمر باستبدال الموظفين الذين يغادرونها. تظهر بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن 95% من عمليات التوظيف تؤدى من أجل ملء المناصب الموجودة بالفعل. تَنتج معظم هذه الشواغر من الدوران الوظيفي الطوعي. تشير بيانات موقع لينكد إن إلى أن السبب الأكثر شيوعاً لتفكير الموظفين بالعمل لدى شركة أخرى هو الارتقاء الوظيفي – والذي يتعلق بالطبع بعدم قيام أصحاب العمل بترقية الموظفين لملء الشواغر في أماكن عملهم الحالية.

بالتالي، فإن السبب الجذري وراء معظم عمليات التوظيف هو ضعف الاحتفاظ بالموظفين. وفيما يلي بعض الطرق البسيطة لحل المشكلة:

تتبع نسبة الشواغر التي تُملأ من الداخل. أحد الأقوال المأثورة في عالم الأعمال هو أننا نستطيع التحكم بما نقيسه، ولكن يبدو أن الشركات لا تلتزم بهذا المبدأ لتتبع عمليات التوظيف. تصدم معظم الشركات حين تعرف كم من شواغرها يُملأ داخلياً. هل من الممكن أن يكون موظفيها غير قادرين على تحمل مسؤوليات مختلفة وأكبر؟

اشترط أن يتم نشر كل الشواغر في داخل الشركة. ظهرت لوحات نشر الوظائف الداخلية خلال فترة ازدهار شركات الإنترنت لتقليل الدوران الوظيفي من خلال تسهيل مسألة إيجاد وظائف جديدة أمام الموظفين في شركاتهم الحالية. ولم يكن مسموحاً حتى للمدراء أن يعرفوا إذا ما كان أحد مرؤوسيهم يرغب بالانتقال داخل الشركة، خشية محاولتهم منع ذلك الموظف، ما يتسبب باستقالته. ولكن خلال الركود الاقتصادي لم يقدم الموظفون استقالاتهم وعادت معظم الشركات إلى النموذج السابق حيث كان في وسع المدراء أن يمنعوا مرؤوسيهم من الانتقال داخلياً. وجد جي آر كيلير من جامعة كورنيل أنه حين كان المدراء يستطيعون ملء شاغر بشخصٍ يعرفونه مسبقاً كان ينتهي الأمر بهم إلى توظيف أشخاص ذوي أداء أسوأ من أولئك الذين يحصلون على الوظيفة من خلال الإعلان وتمكن أي شخص من تقديم طلب الحصول عليها. التفسير المنطقي لهذا هو أن قلة من الشركات تعرف تماماً المواهب والكفاءات التي تملكها.

الوقاية من التمييز

إن معرفتك لمدى نجاح ممارستك في توظيف الأشخاص الجيدين ليست فقط أساسية للوصول إلى إدارة جيّدة، بل هي الطريقة الوحيدة للوقاية من الآثار السلبية والتمييز ضد الآخرين. وباستثناء بعض الفئات، يتمتع العمّال بإجراءات حماية في ظل القوانين الاتحادية الأميركية وقوانين الولايات ضد ممارسات التوظيف التي يمكنها أن تؤثر سلباً عليهم. وهذا يعني عملياً أنّه إذا كانت نسبة الحصول على وظيفة أو عمل ضمن مجموعة من الأعضاء الذين ينتمون إلى جماعة معيّنة قليلة في شركة ما، فإن على صاحب العمل أن يُظهر أن عملية التوظيف في شركته غير قائمة على التمييز. والطريقة الوحيدة التي تمكّن صاحب العمل من أن يُدافع بها عن نفسه مقابل الدلائل التي تشير إلى الآثار السلبية تلك، هي أن يُبيّن أنّ ممارسات التوظيف التي تتبعها شركته سليمة – مثل أنّ الشركة تبني توقّعاتها عن الشخص الأنسب للوظيفة الشاغرة على أسس معقولة وهادفة ومدعومة بإحصائيات معتبرة، وكذلك أن يُظهر صاحب العمل أنّه لا وجود لبديل يمتلك القدر نفسه من التوقّعات الإيجابية دون أن يكون لتوظيفه آثار سلبية. والحقيقة التي تقول إن الجهة التي قدمت لك الاختبار الذي تستخدمه في التوظيف تمتلك دليلاً على أن اختبارها ناجع وقد حقق نجاحاً مع حالات أخرى، غير كافية.

أصحاب العمل مهووسون بالتقنيات الجديدة وتقليل التكاليف، لدرجة أنهم يتجاهلون كثيراً الهدف الأهم وهو إيجاد أفضل الموظفين.

تعرف على تكاليف التوظيف من خارج الشركة. بالإضافة إلى الوقت والجهد المبذولين في عملية التوظيف، وجد زميلي ماثيو بيدويل أن الموظفين من خارج الشركة يحتاجون لثلاث سنوات كي يؤدوا عملهم بجودة تماثل جودة عمل الموظفين داخل الشركة في المنصب ذاته، بينما يتطلب الأمر من الموظفين الداخليين سبعة أعوام ليجنوا نفس راتب الموظفين الخارجيين. كما يتسبب التوظيف من خارج الشركة في قضاء الموظفين الحاليين وقتهم وصرف طاقاتهم في البحث عن عمل في مكان آخر. يتسبب ذلك في إرباك بيئة العمل المحيطة ويكبد الأقران جهد مساعدة الموظفين الجدد لتعلم طريقة سير الأمور.

لا يعني أي من ذلك أن التوظيف من الخارج فكرة سيئة بالضرورة. ولكن ما لم تكن شركتك إحدى الشركات في وادي السيليكون، وتقوم بإضافة الوظائف الجديدة بشكلٍ سريع ومستمر، فعليك أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الجدية إن كان يتم ملء معظم الشواغر لديك من الخارج.

إحدى المقاربات الأخرى للتعامل مع مسألة الاحتفاظ بالموظفين (والتي قد تبدو غريبة لبعض الناس) تنطوي على محاولة تحديد الموظفين المهتمين بالمغادرة ومن ثم التدخل بالأمر. تبحث جهات متخصصة مثل شركة جوب فايت (JobVite) في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العلنية عن دلائل، مثل تحديثات الملفات الشخصية على موقع لينكد إن. إن قياس “خطر مغادرة الشركة” هو أحد الأهداف الأكثر شيوعاً للشركات التي تقوم بتحليلات الموارد البشرية المعقدة الخاصة بها. يذكرنا هذا بالأيام الأولى للوحات نشر الوظائف، حين كانت جهات التوظيف تحاول أن تكتشف من ينشر سيرته الذاتية وإما أن تقوم بمعاقبته أو احتوائه، تبعاً لأسلوب الإدارة.

إن مسألة إذا ما كان يجب على الشركات أن تتفحص محتوى “صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمرشحين للوظائف أو بالأمور الأخرى المتعلقة بالوظائف” أم لا هي قضية أخلاقية شائكة. فمن جهة، تظهر المعلومات بشكل علني وقد تكشف عن معلومات ذات صلة. ومن جهة أخرى، يعتبر ذلك تطفلاً، ونادراً ما يُطلب إذن المرشحين للتدقيق في معلوماتهم. قد يساعد تعيين محقق خاص لمراقبة مرشح ما أيضاً على جمع المزيد من المعلومات العلنية التي قد تكون ذات صلة، ولكن ينظر معظم الناس إلى هذا التصرف بوصفه تدخلاً غير مقبول في الخصوصية.

عملية التوظيف

حين نتحدث عن عملية التوظيف بحد ذاتها، نجد أن معظم جهات التوظيف لا ترى الصورة الأكبر: فهي مهووسة بالتكنولوجيات الجديدة وتقليل التكاليف، وتتجاهل معظمها الهدف الأهم، ألا وهو الحصول على أفضل الموظفين. فيما يلي الجوانب التي يجب تجديدها في هذه العملية:

توقف عن نشر “الوظائف الوهمية”. نشر الشواغر الوظيفية على موقع الشركة لا يكلف شيئاً، وهذه الشواغر تجدها شركات مثل إنديد (Indeed) وغيرها من الشركات على الإنترنت التي تقوم بدورها بإرسالها إلى الباحثين عن عمل حول العالم. بالتالي قد لا نتفاجأ حين نكتشف أن بعض هذه الوظائف ليست موجودة في الواقع. قد تكون جهات التوظيف قيد البحث ببساطة عن مرشحين: (“لنرى إن كان هنالك مرشحين رائعين حول العالم، وإن عثرنا على بعضهم، سنمنحهم مناصب مناسبة”). عادةً ما تبقى إعلانات الوظائف على المواقع حتى بعد أن تُملأ الشواغر، من أجل الاستمرار في جمع المرشحين لملء الشواغر في المستقبل أو فقط لأن إزالة الإعلان يتطلب جهداً أكبر من تركه. تُنشر الإعلانات أحياناً من قبل جهات التوظيف غير النزيهة التي تبحث عن السير الذاتية لإعطائها لعملائها في مكانٍ آخر. تشكل هذه الوظائف الوهمية مشكلة لصناع السياسات الاقتصادية والباحثين المحبطين عن عمل لأنها تجعل سوق العمل يبدو أكثر حيوية مما هو عليه. ينبغي على الشركات أن تزيل الإعلانات بعد أن تُملأ الشواغر.

صمّم وظائف ذات متطلبات واقعية. أصبح اكتشاف متطلبات العمل – والمواصفات المطلوبة التي يجب أن تتوفر في المرشح – تحدياً أكبر الآن نظراً لأن الكثير من الشركات قللت عدد الموظِّفين الداخليين ممن كان جزء من وظيفتهم هو تقليل قوائم الرغبات الخاصة بمدراء التوظيف، كقولهم مثلاً: (“هذه الوظيفة لا تتطلب 10 سنوات خبرة” أو “لن يقبل أي شخص لديه كل هذه المؤهلات هذا الراتب الذي تقترحه”). وجد بحثي السابق أن الشركات كانت تكدس متطلبات العمل وتضعها في برنامج تتبع المتقدمين الذي يرتب السير الذاتية وفقاً للقرارات المزدوجة مثل (نعم، توجد الكلمة الدالة؛ لا، الكلمة الدالة غير موجودة) وتكتشف بعدها أنه لا يوجد أي متقدم يلبي كل المعايير. إن تقليل عدد الموظِّفين، الذين يملكون خبرة في التوظيف، ومنح المهمة لمدراء التوظيف لهو مثال واضح على أن هذه الشركات حكيمة من ناحية الإنفاق ولكنها ساذجة في التعامل مع الموارد.

أعد النظر في تركيزك على المرشحين السلبيين. تبدأ عملية التوظيف بالبحث عن الأشخاص ذوي الخبرة الكبيرة من الذين لا يرغبون بترك عملهم. هذه الخطوة قائمة على فكرة أنه قد يوجد خطب ما في الشخص الذي يريد أن يترك عمله الحالي. (من بين أكثر من 20,000 خبير بالمواهب ردوا على استبيان على موقع لينكد إن في عام 2015. قال 86% منهم إن مؤسسات التوظيف التي يعملون فيها ركزت “كثيراً” أو “إلى حد ما” على الموظفين السلبيين؛ وأعتقد أن الرقم قد ارتفع منذ ذاك الحين). تعلم جهات التوظيف أن النسبة الأكبر من الناس منفتحين على الانتقال لوظيفة جديدة إن حصلوا على راتب مناسب. تظهر استبيانات الموظفين أن ما نسبته حوالي 15% فقط غير منفتحين على الانتقال. كما قال الخبير الاقتصادي هارولد ديمسيتز حين سألته إحدى الجامعات المنافسة إن كان سعيداً في مكان عمله، فردّ قائلاً: “هل يمكنكم أن تجعلوني أكثر سعادة؟” أي أن تدفعوا لي أكثر.

تُظهر الأدلة المذهلة من استبيان لينكد إن النموذج المذكور أعلاه أنه على الرغم من أن من يدعون أنفسهم باحثين “سلبيين” عن عمل مختلفين عن الباحثين “الفعالين”، إلا أن الاختلاف ليس كما نعتقد. إن العامل الأهم الذي قد يدفع الباحثين “السلبيين” إلى الانتقال من وظائفهم الحالية هو الحصول على مزيد من المال. أما العامل الأهم بالنسبة للمرشحين الفعالين فهو الحصول على فرص عمل أفضل. يذكر الباحثون الفعالون أكثر من الباحثين السلبيين عن عمل أنهم شغوفون بأعمالهم ويعملون على تحسين مهاراتهم بشكلٍ مستمر وهم راضون نسبياً عن وظائفهم الحالية. قد يكونوا مهتمين بالانتقال لأنهم طموحين، وليس لأنهم يريدون راتباً أعلى.

تنفق جهات التوظيف مبالغ كبيرة من ميزانياتها على شركات البحث عن موظفين والتي تلاحق المرشحين السلبيين، ولكن تتمكن بشكلٍ وسطي من ملء 11% من شواغرها بأناس مستهدفين بشكلٍ فردي، وذلك وفقاً للبحث الذي أجراه جيري كريسبين وكريس هويت في مركز أبحاث “كاريير إكس رودز” (CareerXroads). أنا أعلم من دون الحاجة لدليل أن المرشحين السلبيين يتحولون لموظفين أفضل، عدا عن أن العملية موفرة من حيث التكلفة. إن ركزت على المرشحين السلبيين، فكر بحذر بما يحققه ذلك لك في الواقع. بل الأفضل أن تتفقد حتى بياناتك الخاصة وتكتشف ذلك.

افهم حدود الإحالات. الأسلوب الأكثر انتشاراً للعثور على وظائف جديدة هي إحالات الموظفين (أي ترشيحاتهم لزملاء يعرفونهم)؛ حيث يأتي ما يصل إلى 48% من الوظائف منها، وفقاً لبحث أجراه موقع لينكد إن. يبدو أنها وسيلة رخيصة التكلفة للتوظيف ، ولكن هل ينتج عنها عمليات توظيف أفضل؟ العديد من أرباب العمل يعتقدون ذلك. من الصعب معرفة ما إذا كان هذا صحيحاً بالنظر إلى أنهم لا يتحققون من الأمر. وتشير الأبحاث التي أجراها إميليو كاستيلا وزملاؤه إلى خلاف ذلك: لقد وجدوا أنه عندما تنفذ الإحالات بشكل أفضل من غيرها من عمليات التوظيف، فإن ذلك يرجع إلى أن الأشخاص الذين يحيلون الموظفين يعتنون بهم ويعدّونهم للوظائف. إذا ترك الموظف المحيل وظيفته قبل بدء الموظف الجديد عمله، فإن أداء الأخير لا يكون أفضل من أداء الموظفين دون إحالات. ولهذا السبب من المنطقي أن تُدفع مكافآت الإحالة بعد ستة أشهر أو نحو ذلك بعد التعيين – وذلك إذا كان الموظف الجديد ما يزال يشغل الوظيفة الجديدة.

الجانب السلبي للإحالات، بطبيعة الحال، هو أنها قد تؤدي إلى قوة عاملة متجانسة، لأن الأشخاص الذين نعرفهم يميلون إلى أن يكونوا مثلنا. هذا مهم للغاية بالنسبة للمؤسسات المهتمة بالتنوع، لأن التوظيف هو السبيل الوحيد المسموح به بموجب القانون الأميركي لزيادة التنوع في القوى العاملة.

قم بقياس النتائج. القليل من جهات التوظيف تعلم ما هي قنوات البحث عن مرشحين التي تعطي أفضل المرشحين بأقل تكلفة لأنها لا تقوم بتتبع النتائج. شركة تاتا الهندية استثناء لما سبق: لطالما فعلت هذه الشركة ما أنصح به. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لتوظيف المتخرجين حديثاً، تحدد الشركة أي الجامعات سترسل لها الموظفين الأفضل أداءً والذين يبقون معها لأطول وقت والذين سيُدفع لهم الراتب المبدئي الأدنى. يجب على جهات التوظيف الأخرى أن تتبع خطا هذه الشركة وتراقب قنوات التوظيف وأداء الموظفين لكي تعرف أي من المصادر يسفر عن أفضل النتائج.

اقنع عدداً أقل بالتقدّم للوظيفة. يولي قطاع التوظيف الكثير من الاهتمام بمسألة “القُمع” (funnel)، أي حين يتحول قراء إعلانات الوظائف في إحدى الشركات إلى متقدمين لها وتجرى مقابلات معهم ويحصلون في النهاية على الوظائف. على عكس الاعتقاد السائد أن سوق الوظائف الأميركي متماسك للغاية الآن، ما يزال هنالك عدد كبير من المتقدمين لكل وظيفة. تشير تقديرات مستشاري التوظيف ومقدمي خدمات التوظيف إلى أن حوالي 2% من المتقدمين فقط يحصلون على عروض عمل. لسوء الحظ، تركز الجهد الرئيس في تحسين عملية التوظيف – والذي كان يهدف دوماً لجعل العملية أسرع وأرخص – على إقحام المزيد من المتقدمين في ذاك القمع. تؤدي جهات التوظيف ذلك عادةً من خلال التسويق، والترويج لنفسها كمكان رائع للعمل. إنه لأمر محير سواء كانت هذه طريقة مضللة لجذب المزيد من الموظفين أو طريقة لكي تبدو الشركة أكثر جاذبية.

من الأفضل لك أن تسلك الاتجاه المعاكس: أنشئ تجمعاً أصغر لكن أكثر تأهيلاً من المتقدمين لتحسين العائد. إليك السبب: كل متقدم يكلفك مالاً وخاصة الآن، حيث بدأ المتقدمون في سوق العمل “يتجاهلون” أصحاب العمل، متخلين عن طلباتهم في منتصف العملية. يُعرض كل طلب أيضاً الشركة إلى مخاطر قانونية، لأن الشركة تملك التزامات تجاه المرشحين (ألا تمارس أي نوع من التمييز بينهم مثلاً) كما هو الحال تماماً بالنسبة للموظفين. إن جمع الكثير من المتقدمين في قمع عريض يعني أن عدداً كبيراً منهم لن يكون مناسباً للوظيفة أو الشركة، لذلك يتعين على جهات التوظيف الاعتماد على الخطوة التالية من عملية التوظيف – أي الاختيار والاستبعاد. وكما سنرى، لا تجيد جهات التوظيف ذلك.

بمجرد أن يتحول الأشخاص إلى مرشحين للوظائف، قد لا يكونوا صادقين تماماً في مهاراتهم أو اهتماماتهم، لأنهم يريدون أن يحصلوا على الوظيفة فحسب، وقدرة أصحاب العمل على معرفة الحقيقة تظل محدودة. منذ أكثر من جيل مضى، اقترح العالم النفسي جون وانوس تقديم معايشة حقيقية للمتقدمين لما تنطوي الوظيفة عليه. ما تزال تلك الطريقة منطقيةً كوسيلة لتفادي أولئك الذين سينتهي بهم الأمر إلى الشعور بالتعاسة في الوظيفة. ليس من المستغرب أن جوجل قد وجدت طريقة للقيام بذلك بواسطة عملية محاكاة من خلال اللعب (gamification)، حيث يمكن للباحثين عن عمل أن يختبروا بيئة العمل من خلال تجربة اللعب بلعبة تحاكي مكان العمل. حذت ماريوت (Marriott) حذو جوجل، حتى بالنسبة للموظفين ذوي المستوى المبتدئ. تستهدف لعبة My Marriott Hotel الشباب في البلدان النامية الذين قد يملكون خبرة قليلة في الفنادق وتريهم الشركة كيف تسير الأمور وتوجههم إلى موقع التوظيف إذا أحرزوا نتائج جيدة في اللعبة. لكن السر بالنسبة لأي شركة هو أن المعاينة يجب أن توضح ما هو صعب ومليء بالتحديات في العمل وكذلك سبب أنه ممتع، لكيلا يتقدم للوظيفة المرشحون الذين لا يتناسبون معها.

ينبغي أن يكون من السهل بالنسبة للمرشحين أن يعلموا المزيد عن الشركة وعن العمل فيها، ولكن تسهيل عملية التقديم إلى حد كبير فقط لملء ذلك القمع ليس بالأمر المنطقي. خلال فترة ازدهار الإنترنت، قدمت شركة تكساس إنسترومنتس (Texas Instruments) بذكاء اختبار ما قبل التوظيف يتيح للمتقدمين أن يروا نقاطهم قبل أن يتقدموا للوظيفة. كانوا يميلون لعدم المتابعة إن لم تكن النقاط عالية بما يكفي لكي تأخذ الشركة طلباتهم على محمل الجد، وبذلك قللت الشركة من التكاليف الناتجة عن معالجة طلباتهم.

إن كان الهدف هو الحصول على موظفين أفضل بطريقة فعالة من حيث التكلفة، فمن المهم أكثر أن يتم إبعاد المرشحين غير المناسبين بدلاً من تزاحم المرشحين في قمع التوظيف.

اختبر مهارات المرشحين القياسية. أجريت دراسات حول كيفية تحديد أي المرشحين مناسب للوظيفة – أي كيفية التنبؤ بمن سيكون موظفاً جيداً – على الأقل منذ الحرب العالمية الأولى. علم طاقم الأطباء النفسيين الذين درسوا هذه القضية الكثير عن طريقة التنبؤ بالموظفين الأكفاء وهو أمر غفلت عنه المؤسسات الحديثة، إذ ليست العلامات الدراسية في الجامعة ولا المقابلات المتتابعة غير المنظمة (الذهاب من مكتب لمكتب) هي ما يشكل عامل تنبؤ جيد، ولكن الأداء السابق هو المساعد الأكبر على تحقيق التنبؤ الجيد.

بما أنه قد يكون من الصعب (إن لم يكن مستحيلاً حتى) جمع ما يكفي من المعلومات عن الأداء السابق لمتقدم خارجي لوظيفة، ما هي إذن عوامل التنبؤ الجيدة الأخرى؟ ليس هناك إجماع كاف في الرأي بين الخبراء بشأن ذلك. يعزى ذلك بشكلٍ رئيس إلى أن أي عمل قد يشمل الكثير من المهمات والجوانب، وتتنبأ العوامل المختلفة بالنجاح في مهمات مختلفة.

ومع ذلك، هناك اتفاق عام على أن إجراء الاختبارات لمعرفة إذا ما كان الأفراد يملكون مهارات قياسية هو أفضل ما يمكننا القيام به. هل يستطيع المرشح التحدث باللغة الفرنسية؟ هل يمكن أن تقوم المرشحة للوظيفة بمهام البرمجة البسيطة؟ وهكذا دواليك. لكن إجراء الاختبارات فقط لا يكفي، فقد وجد خبراء الاقتصاد ميتشل هوفمان وليزا كاهين ودانييل لي أنه حتى عندما تجري الشركات مثل هذه الاختبارات، فإن مديري التوظيف غالباً ما يتجاهلونها وحينئذٍ سيحصلون على موظفين أسوأ. اكتشف الطبيب النفسي ناثان كونسيل وزملاؤه أنه حتى عندما يستخدم مديرو التوظيف معايير واختبارات موضوعية، فإن تطبيق تقييمهم وحكمهم على تلك المعايير يدفعهم إلى اختيار مرشحين أسوأ من استخدامهم لصيغة قياسية. ولكن 40% فقط من أرباب العمل يجرون اختبارات للمهارات أو القدرات العامة، بما في ذلك معدل الذكاء.

احذر من الباعة الذين يقدمون الهدايا ذات التقنية العالية. دخلت مجموعة جديدة من رواد الأعمال إلى عالم الاختبارات، وهم إما علماء بيانات أو رؤساء لعلماء بيانات. إنهم يقدمون نهجاً جديداً لعملية التوظيف – ولكنهم في كثير من الأحيان يملكون فهماً ضئيلاً لكيفية سير عملية التوظيف فعلاً. وبحسب تقديرات جون سامسر، من “إتش آر إجزامنر” (HRExaminer)، وهي نشرة إخبارية على الإنترنت تركّز على تكنولوجيا الموارد البشرية، فإن الشركات تحصل في المتوسط على خمسة إلى سبعة إعلانات يومياً – جميعها تقريباً عن التوظيف – من البائعين الذين يستخدمون علم البيانات لمعالجة مشكلات الموارد البشرية. يمتلك هؤلاء البائعون جميع أنواع التقييمات المبهرة، مثل ألعاب الكمبيوتر التي يمكن تتبعها للتنبؤ بالموظف الذي سيكون موظفاً جيداً. لا نعرف ما إذا كان أي من هذه العناصر يؤدي في الواقع إلى توظيف أفضل، نظراً لأنه يجري التحقق من صحة القليل منها مقابل الأداء الوظيفي الفعلي. إلى جانب ذلك، أدت هذه التقييمات إلى ظهور موجة مضادة من البائعين الذين يساعدون المرشحين على تعلم كيفية تحقيق نتائج جيدة على تلك الأدوات. قامت مجموعة لويدز المصرفية (Lloyds Bank)، على سبيل المثال، بتطوير تقييم قائم على الواقع الافتراضي لإمكانيات المرشح، ويقدم موقع JobTestPrep فرصة لتعليم المرشحين المحتملين كيفية تقديم أداء جيد فيه. بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات والوظائف الفنية بشكل خاص، يمثل الغش في اختبارات المهارات وحتى في مقابلات الفيديو (حيث يقدم الزملاء المساعدة من خلف الكاميرا) مصدر قلق لدرجة أن شركة eTeki وغيرها من البائعين المتخصصين يساعدون أصحاب العمل على معرفة من يغش في الحقيقة.

قم بتطوير عملية إجراء المقابلات. تضاعف مقدار الوقت الذي يمضيه أرباب العمل على المقابلات تقريباً منذ عام 2009 وفقاً لبحث أجراه موقع جلاسدور (Glassdoor). من المستحيل معرفة كم من الوقت الزائد هذا يضيع في إعداد هذه المقابلات، ولكن ذلك يفسر جزئياً استغراق عملية التوظيف وقتاً أطول الآن. قد يقول البعض أن المقابلات هي التقنية الأصعب من بين تقنيات عملية التوظيف، لأنه يتوجب على المحاور أن يلتزم بأسئلة تتوقع الموظف الجيد – وتتمحور حول السلوك أو الأداء المتعلق بالمهمات الوظيفية السابقة – وعليه أن يطرح تلك الأسئلة بشكلٍ متكرر على جميع المرشحين. إن الاستهتار بالأمر أو طرح أسئلة عشوائية سيكون عديم الفائدة.

الأهم من ذلك هو أن المقابلات هي المجال الذي تظهر فيه التحيزات بشكل أسهل من غيره، لأن من يجري المقابلة عادةً يقرر بشكلٍ آني ماذا سيسأل وكيف سيفهم ردود المرشح. ولابد أن يتذكر كل منا مديراً ما قابله في حياته، ممن يعتقدون أنهم يملكون السؤال الأفضل لاختبار الموظف المثالي عبر طرح مثل هذا السؤال: “إن كنت عالقاً على جزيرة مهجورة فما الذي…”). يشير تحليل عالمة الاجتماع لورين ريفيرا للمقابلات التي أجريت في شركات الخدمات الاحترافية، من أجل الحصول على مناصب النخبة، من أمثلة الوظائف العليا في شركات الخدمات الاحترافية إلى أن ممارسة الهوايات، وخاصة تلك المرتبطة بالأغنياء، تمثل معياراً مهماً في عملية اختيار الموظفين.

تعد المقابلات العامل الأهم في تقييم “التوافق مع ثقافتنا”، وهو المعيار الأهم الذي يحدده أصحاب العمل في التوظيف، وفقًاً لبحث أجرته مؤسسة روكفلر (Rockefeller). إنها أيضاً إحدى أكثر السمات التي تقاس مرونةً، لأن قلة من المؤسسات لديها رؤية دقيقة ومتسقة لثقافتها – وحتى لو كانت كذلك، فإن إدراكها للسمات التي تتوافق معها بشكل جيد ليس واضحاً. على سبيل المثال، هل تدل حقيقة أن مقدم الطلب لديه أسرة أنه يملك خبرة في العمل مع الآخرين أو لأنه لا يملك أسرة فلديه مواقف سيئة تجاه المرأة؟ هل يجب أن يكون ذلك غير ذي صلة تماماً؟ إن السماح لأي شخص بدون خبرة أو تدريب باتخاذ مثل هذه القرارات سيتسبب من دون شك بحصول عمليات توظيف سيئة، وسيتسبب بالطبع بأن يسود السلوك التمييزي. فكر ملياً فيما إذا كانت أساليب مقابلاتك منطقية وقاوم الرغبة في جذب المزيد من المدراء إلى عملية إجراء المقابلات.

حدّد نقاط القوة والضعف في نماذج تعلم الآلة. يعتبر التوافق الثقافي مجال آخر يتزاحم مزوّدو الخدمات عليه. إنهم عادةً يجمعون البيانات من الموظفين الحاليين، ويصنعون نموذج تعلم آلي لتوقع صفات الموظفين الأفضل ومن ثم يستخدمون ذاك النموذج لتوظيف المرشحين الذين يملكون الصفات نفسها.

كما هو الأمر بالنسبة للكثير من الأشياء الأخرى في هذا القطاع الجديد، يبدو الأمر جيداً حتى تفكر به بعمق؛ إذ يبدو حينها أنه مليء بالمشاكل. فمثلاً حين يتم إدخال بيانات الأداء السابق لأفضل الموظفين في الخوارزمية، فلا بد أنها ستتضمن تصنيفات جنس الموظف وربما متغيرات أخرى عنصرية. إذا تم منع الخوارزمية من اختيار هذا التصنيف أو ذاك، فإنها ستختار تصنيف الأداء وفقاً لعوامل منها تلك المتغيرات العنصرية.

تحصل التحيزات في المقابلات أكثر من أي مكان آخر، لأن من يُجري المقابلة يقرر ما سيطرح من أسئلة على هواه ويقرر ما يعنيه الطرف الآخر بالإجابة.

تمتلك نماذج تعلم الآلة القدرة على إيجاد روابط مهمة لم تُلاحَظ من قبل. لقد حرص أطباء النفس، الذين كانوا يسيطرون على الأبحاث في مجال التوظيف، على دراسة السمات ذات الصلة باهتمامات المتقدمين للوظائف، مثل الشخصية، بدلاً من طرح السؤال الأوسع: “ما الذي يحدد الموظف الجيد المحتمل؟” تخفي نتائجهم حقيقة أنهم عادةً يملكون مجرد قدرة هينة على التنبؤ بمن سيكون موظفاً جيداً، لا سيما حين يتعلق الأمر بوجود العديد من العوامل. بينما تعلم الآلة، في المقابل، يمكنه أن يأتي بعوامل تنبؤية عالية. فقد وجد بحث أجرته شركة إيفولف (Evolv)، وهي شركة رائدة في تحليلات القوى العاملة (وأصبحت الآن جزءاً من كورنر ستون أون ديماند (Cornerstone OnDemand)، أن المسافة التي سيقطعها المرشح للذهاب للعمل قد تنبأت بمعدل الدوران الوظيفي بشكل جيد. لكن هذا ليس أحد الأسئلة التي فكرت النماذج النفسية في طرحه. (وحتى هذا السؤال ينطوي على مشاكل).

هناك نصيحة بسيطة بشأن عملية الاختيار: اختبر المهارات. اطلب من مقدمي خدمات التقييم أن يمنحوك دليلاً على أنهم حقاً قادرون على توقع من سيكون الموظف الأفضل. قم بإجراء عدد أقل من المقابلات واجعلها أكثر اتساقاً.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية 2024 .