فلنفترض أنك تُجري تقييماً لإحدى المرشحات لوظيفة ستقود من خلالها مكتباً جديداً في بلدٍ آخر. وأوراق هذه المرشحة تقول أنها، إلى حدٍ بعيدٍ، أكثر شخصٍ مؤهلٍ وجدته. فردودها على أسئلة المقابلة التي أجريتَها معها كانت مثاليةً. وهي تتمتع بمهاراتٍ اجتماعيةٍ لا غبار عليها. ومع ذلك، فأنت تشعر بأن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام؛ لكنك لا تستطيع أن تضع تلمسه، لأنه مجرد شعورٍ. فكيف تقرر منحها الوظيفة أم لا؟

ربما تثق في حدْسك، الذي أحسنَ توجيهَك من قبل، وتمنحها الوظيفة في المكتب الجديد. هذا هو ما يقول معظم المديرين التنفيذيين أنهم سيفعلونه، عندما نطرح عليهم هذا السيناريو في محاضراتنا حول إدارة صنع القرار. إن المشكلة تكمن في أنك ما لم تخالف بديهتك أحياناً، فلن تختبر صدق حدسك. لا يمكن أن تعرف أنه يساعدك حقاً في وضع خياراتٍ جيدةٍ إن لم ترَ أبداً ما يحدث عندما تتجاهله.

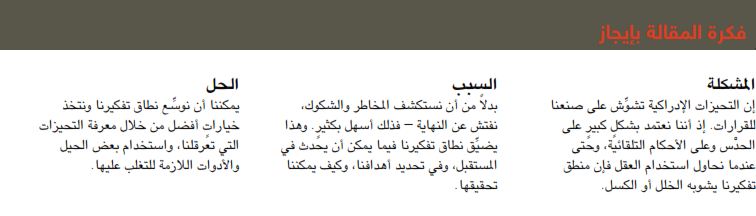

قد يكون خطراً أن نعتمد أكثر من اللازم على ما يسميه الخبراء منظومة التفكير الأولى – أي الأحكام التلقائية التي تنبع من مجموعة الارتباطات الذهنية المخزنة في الذاكرة – بدلاً من العمل بشكلٍ منطقي من خلال المعلومات التي تكون متاحةً لنا. لا شك أن منظومة التفكير الأولى ذات أهميةٍ بالغة لبقائك حياً. فهي التي تجعلك تنحرف لتتفادى وقوع حادث سيارةٍ. لكنها، كما بيَّنَ عالم النفس دانيال كانيمان، مصدرٌ معروفٌ للتحيُّز الذي قد يُفضي إلى تدني عملية صنع القرار، لأن فتاوى حدْسنا كثيراً ما تضلّنا. ومن بين مصادر التحيُّز الأخرى منظومة التفكير الثانية المختلة – وهي تنطوي في الأساس على فكرٍ متأنٍ لكنه ضلَّ طريقه. ذلك أن القيود الإدراكية أو الكسل، على سبيل المثال، قد تتسبب في أن يركز الناس باهتمامٍ على الأشياء الخاطئة أو أن يفشلوا في البحث عن المعلومات ذات الصلة.

نحن معرضون جميعاً لمثل هذه النزعات الشخصية، وخصوصاً عندما نكون مرهقين أو متوترين أو مضطلعين بمهام متعددةٍ. فكِّر مثلاً في رئيسٍ تنفيذي يُجري تفاوضاً حول اندماج شركتَيْن، وهو في ذات الوقت واقعٌ أيضاً تحت ضغطٍ من المحامين لاتخاذ قرارٍ بشأن إغلاق مصنعٍ، وضغطٍ من الزملاء لإدارة عمليات تسريح العمال. ففي مثل هذه الحالات نكون بعيدين كل البعد عن الاستعداد لاتخاذ القرار – لأننا نكون منهكين ذهنياً وعاطفياً وبدنياً. ويتمثل رد فعلنا على ذلك في أن نعتمد أكثر وبشكلٍ مكثفٍ على أحكام منظومة التفكير الأولى، وبشكلٍ أقل على التفكير الدقيق. وتُمسي عملية صنع القرار أسرع وأبسط، لكن الجودة غالباً ما تدفع الثمن.

هناك حلٌ يتمثل في التفويض ومحاربة التحيُّز على المستوى المؤسسي، وذلك باستخدام هندسة الاختيار لتعديل البيئة التي تُتخَذ فيها القرارات. ولكن بالرغم من ذلك فإن التفويض لا يكون كافياً في أغلب الأحيان، ويُلقى الأمر برمته على عاتقك كمديرٍ لتتخذ القرار. عندما يكون الحال هكذا، يمكنك أن تتغلب على تحيزاتك الشخصية. ابدأ أولاً بفهم من أين تأتي تلك التحيزات: من الاعتماد المفرط على الحدْس والتفكير المعيب، أم من كليهما. وسنقدم في هذه المقالة وصفاً لبعض التحيزات الأكثر تعنتاً: كالرؤية القاصرة للسيناريوهات المستقبلية، وللأهداف والخيارات. لكن الوعي وحده لا يكفي، كما أشار دانيال كانيمان وهو يصف تجاربه الخاصة.

ولذلك فإننا نُقدم استراتيجياتٍ للتغلب على التحيُّز مستقاةً من أحدث الأبحاث في سيكولوجيا الحكم وصنع القرار.

ولكن، دعنا أولاً نعود إلى تلك المرشحة التي كنت تنظر في أمرها. ربما تكون ظنونك غير متعلقةٍ بها في الواقع، بل ترتبط بقضايا أكبر لم تتعاطَ معها بعدُ بالتفصيل. ماذا لو كانت بيئة الأعمال في المنطقة الجديدة غير واعدةٍ كما كان متوقعاً؟ وماذا لو كان لدى العاملين مشاكل في التعاون عبر الحدود أو التنسيق مع المقر الرئيسي للشركة؟ إن الإجابات عن هذه الأسئلة ستفضي إلى قراراتٍ قد تؤدي إلى تقليص النمو المستمر، اعتماداً على كيف يتكشف المستقبل. لذا عليك الآن أن تأخذ بعين الاعتبار حالات افتراضية مستقبلية، عندما تقرر مَن ستوظف.

لكن طرح تلك الأسئلة الكبرى والأكثر صرامةً لا يجري بشكلٍ طبيعي. ذلك أننا أشحَّةٌ على أنفسنا في الجانب المعرفي – إذ لا نحب بذل طاقتنا الذهنية في التعامل مع الشكوك. فالأسهل من ذلك أن نفتش عن النهاية، وهذا هو ما نفعله. هذه النزعة تتفشى في تفكيرنا، مما يؤدي بنا إلى التركيز على مستقبلٍ واحدٍ ممكنٍ (وهو في هذه الحالة المكتب الذي يؤدي العمل على النحو المتوقع)، وهدفٍ واحدٍ (توظيف شخصٍ يستطيع إدارته في ظل هذه الظروف)، وخيارٍ واحدٍ منفصلٍ (المرشحة التي أمامنا). وعندما ينسج هذا التفكير الضيق قصةً مقنعةً، تتدخل منظومة التفكير الأولى: حيث يخبرنا الحدس، قبل الأوان، بأننا مستعدون لاتخاذ القرار، فننطلق بثقةٍ عظيمةٍ لا أساس لها. ولِكَي “نجتث التحيُّز” من قراراتنا، فإنه من الضروري أن نوسِّع منظورنا على الجبهات الثلاث جميعاً.

التفكير في المستقبل

تكاد تجد الجميع يفكرون في النتائج المحتملة بأفقٍ ضيقٍ جداً. فالبعض يقدم أفضل تخمينٍ لديه ويقف عند هذا الحد (“إن بنينا هذا المصنع، فسنبيع 100 ألف سيارة أو أكثر سنوياً”). ويحاول آخرون على الأقل أن يغطوا رهاناتهم (“هناك احتمال بنسبة 80% أن يزيد عدد السيارات المباعة إلى 90-100 ألف سيارة”).

لأن معظمنا عادةً ما تكون ثقته في تقديراته مفرطةٌ للغاية، فمن المهم أن “نرغّب” أنفسنا بالاعتراف بأن هناك مخاطرةً وعدم يقين.

للأسف، إن معظم التحوُّط لا يكفي أبداً. عندما طلب الباحثون من مئات كبار المسئولين الماليين، في مجموعةٍ متنوعةٍ من الصناعات، أن يقدموا توقعاً للعوائد السنوية لمؤشر ستاندر آند بورز (S&P 500) خلال فترةٍ زمنيةٍ تمتد لتسع سنوات، لم تكن متوسطات نسبة الـ80% التي طرحوها صحيحةً إلا في ثلثٍ واحدٍ من المدة. إن هذا معدل دقةٍ منخفضٌ بشكلٍ رهيبٍ بالنسبة لمجموعةٍ من المديرين التنفيذيين الذين يفترض أنهم على درايةٍ كبيرةٍ بالاقتصاد الأمريكي. وحتى توقعات الناس تكون بعيدةً عن الصواب عندما يقيِّمون خططهم الخاصة، ويرجع ذلك نوعاً ما إلى أن رغبتهم في النجاح تشوِّه تفسيرهم للبيانات (وكما قال ديفيد فينيار، كبير المسئولين الماليين السابق بشركة غولدمان ساكس ذات مرةٍ، “إن الدرس الذي تتعلمه دائماً هو أن تعريفك للإفراط ليس مفرطاً بما يكفي”).

لأن معظمنا عادةً ما تكون ثقته في تقديراته مفرطةٌ للغاية، فمن المهم أن “نرغّب” أنفسنا بالاعتراف بأن هناك مخاطرةً وعدم يقين. إن الأساليب التالية مفيدةٌ بشكلٍ خاصٍ في هذا الشأن.

قدِّر ثلاثة تقديرات. كم سيكون سعر النفط الخام في يناير/كانون الثاني 2018؟ وكم عدد المنازل الجديدة التي ستُبنى في الولايات المتحدة العام المقبل؟ وكم عدد رقائق الذاكرة التي سيطلبها زبائنك الشهر المقبل؟ هذه التنبؤات تشكِّل قراراتٍ حول ما إن كنتَ ستدخل سوقاً جديدةً أم لا، وكم شخصاً ستوظِّف، وكم عدد الوحدات التي ستنتجها. ولتحسين معدل الدقة لديك، ضع ما لا يقل عن ثلاثة تقديراتٍ – منخفضٍ ومتوسطٍ وثانوي – بدلاً من مجرد ذكر متوسطٍ حسابي. فالهامش يكون أوسع بين الرقمين، عندما يفكر الناس في تقديراتهم المنخفضة والمرتفعة بشكلٍ منفصلٍ، وإن الخروج بثلاثة أرقامٍ يحثك على فعل ذلك.

وينبغي أن تكون تخميناتك المنخفضة والعالية متباينة جداً، لكنها مع ذلك تظل داخل حيز الاحتمال. على سبيل المثال، قد تقول عند الحد المنخفض “إن هناك فرصةً بنسبة 10٪ أننا سنبيع أقل من 10 آلاف رقاقة ذاكرة الشهر المقبل”. وعند الحد المرتفع، قد تتوقع فرصةً بنسبة 10٪ بأن المبيعات ستتجاوز 50 ألف رقاقة. بهذه المنهجية سيقل احتمال أن تُصدَم من الأحداث التي تجري في أيٍ من النهايتين – وسيكون بمقدورك أن تخطِّط لكلتيهما (كيف ستزيد من معدل الإنتاج إن كان الطلب أعلى بكثيرٍ مما كان متوقعاً؟ وإن كان أقل، فكيف ستتعامل مع فائض المخزون وتحافظ على التدفق النقدي؟) الاحتمالات الواردة هي أن تقديرك الأوسط الثالث سيجعلك أقرب إلى الواقع مما سيقدمه المتوسط الحسابيُّ من رقمين.

فكِّر مرتيْن. من التدريبات المناسبة في هذا الصدد أن تفرض سيناريوهين متوقعين وتستخرج المتوسط الحسابيَّ منهما. على سبيل المثال، حاول المشاركون في أحد الدراسات تخمين تواريخ حصول بعض الأحداث التاريخية، مثل العام الذي تم فيه اختراع محلج القطن. ثم طُلب منهم افتراض أنَّ إجابتهم الأولى كانت خاطئة، فقاموا بالتخمين مجدداً. على الرغم من أن كلا التخمينين لم يكونا قريبين إلى الصواب بشكلٍ عام، فقد استطاع المشاركون تسخير “بصيرة الحشد الداخليِ” عن طريق حساب متوسط تخميناتهم. وكانت هذه الاستراتيجية أكثر دقةً من الاعتماد على أي من التقديرين على حدةٍ. ويُظهر البحث أيضاً أن الناس عندما يفكرون في مشكلةٍ ما أكثر من مرةٍ، فإنهم غالباً ما ينظرون إليها بمنظورٍ مختلفٍ، مضيفين معلوماتٍ قيِّمة. لذا حاول أن تستفيد من حشدك الداخلي، وامنح نفسك وقتاً لإعادة النظر: توقَّع نتيجةً معينةً، وخذ قسطاً من الراحة (نَم واتركها لليوم التالي لو استطعت)، ثم ارجع وتوقع نتيجةً أخرى. لا تعد إلى تقديرك السابق – فستُلجِم نفسك فقط وتحدُّ من قدرتك على تحقيق رؤى جديدةٍ. فإن لم تقدر على تجنُّب التفكير في التقدير السابق، فافترض أنه كان خاطئاً وانظر في الأسباب التي تدعم تخميناً مختلفاً.

استخدم أسلوب التشريح المسبق. عادةً ما يكون الغرض من تشريح الموتى هو فهم السبب في حدوث فشلٍ ماضٍ. وأما في التشريح المسبق فإنك تتخيل حدوث فشلٍ مستقبلي، ومن ثم تفسر الأسباب. إن هذا الأسلوب، الذي يسمى أيضاً الإدراك الرجعي المستقبلي، يساعدك على تحديد المشاكل المحتملة التي لن يجلبها النظر العادي إلى العقل. إذا كنت مديراً في متجر تجزئة دولي فقد تقول: “لنفترض أننا في عام 2025، ومنافذ تسويقنا الصينية ظلت تخسر الأموال في كل عامٍ منذ 2015. فلماذا حدث ذلك؟”

إن التفكير بهذه الطريقة له فوائد عديدةٌ. أولاً، إنه مثيرٌ للتفاؤل ويشجع على إجراء تقييمٍ أكثر واقعيةً للمخاطر. ثانياً، إنه يساعدك على إعداد الخطط الاحتياطية واستراتيجيات الخروج من الأزمة. ثالثاً، من الممكن أن يُسلِّط الضوء على العوامل التي سيكون لها تأثير في تحقُّق النجاح أو الفشل، والتي قد تزيد قدرتك على التحكم في النتائج.

لعل شركة هوم ديبوت (Home Depot) كانت ستستفيد من إجراء تشريحٍ مسبقٍ قبل أن تقرر دخول الصين. فبحسب بعض التقارير، اضطرت الشركة إلى إيقاف نشاطها هناك لأنها علمت بعد فوات الأوان أن الصين ليست سوقاً للبضائع من نوع “ركّب بنفسك”. فمن الواضح، بسبب توافر العمالة الرخيصة، أن الطبقة المتوسطة من المستهلكين الصينيين يفضلون إسناد أعمال الصيانة الخاصة بهم إلى الغير.

إن تصوُّر انخفاض الطلب مقدماً ربما كان سيؤدي إلى إجراء أبحاثٍ إضافيةٍ عن السوق (كتوجيه سؤالٍ للمستهلكين الصينيين عن كيف يحلُّون المشاكل المتعلقة بأعمال الصيانة والإصلاح في منازلهم) والتحول من بيع منتجات الاعتماد على الذات إلى الخدمات.

ألق على عملك نظرةً من الخارج. والآن لنَقُل أنك مسؤولٌ عن فريق عملٍ يختص بتطوير المنتجات الجديدة. وقد وضعتَ بعنايةٍ خطةً مدتها ستة أشهر – وأنت على ثقةٍ بالغةٍ منها – للتصميم الأولي، واختبارات المستهلك، وتنفيذ النماذج الأولية. وقد حددتَ بعنايةٍ ما يلزمك لإدارة الفريق على النحو الأمثل، وسبب توقعك أنك ستنجح. هذا هو ما يسميه دان لوفالو ودانيال كانيمان إلقاء “نظرةٍ داخليةٍ” على المشروع، والتي عادةً ما تُسفر عن التفاؤل المفرط. ولكن أنت بحاجةٍ إلى استكمال هذا المنظور بواسطة إلقاء نظرةٍ خارجيةٍ – وهي نظرةٌ ترصد ما حدث مع المشروعات المشابهة، وتحدِّد النصيحة التي ستسديها لأحدٍ غيرك إن لم تكن لك علاقة المشروع.

قد يثبت التحليل مثلاً أن 30% فقط من المنتجات الجديدة في صناعتك تمخضت عن أرباحٍ خلال خمس سنوات. فهل ستنصح زميلاً أو صديقاً لك بقبول مخاطرة الفشل بنسبة 70%؟ إن كان الأمر كذلك، فلا تمضِ قدماً ما لم يكن لديك دليلٌ على أن فرص نجاحك أفضل بكثيرٍ من الآخرين جميعاً.

وتحول النظرة من الخارج أيضاً دون وقوع “مغالطة التخطيط”، وهي أن تضع سيناريو للنجاح التام وتدير الأمور استناداً إلى ذلك، رغم أن احتمالات فشلك عاليةٌ جداً في واقع الأمر. وإذا ألقيتَ نظرةً فاحصةً ماحصةً على التكاليف والوقت اللازم لتطوير منتجاتٍ جديدةٍ في سوقك، فربما ترى أنها تتجاوز بكثيرٍ توقعاتك المتفائلة، الأمر الذي بدوره قد يفضي بك إلى تغيير خطتك أو إلغائها كلياً.

التفكير في الأهداف

من المهم أن تتمتَّع بعقليةٍ شموليةٍ فيما يخصُّ الأهداف أيضاً. فهذا سيساعدك على التركيز حين يحين أوان تحديد الخيارات الأنسب لك. ذلك أن أغلب الناس يقيِّدون أنفسهم دون قصدٍ، إذ يسمحون بأن توجههم مجموعةٌ ثانويةٌ لا غير من الأهداف الهامة، لأنهم ببساطةٍ يغفلون عن النطاق الكامل للإمكانات.

ذلك فخ سعى فريق الإدارة العليا في شركة سيجيت تكنولوجي لتفاديه في أوائل التسعينيات عندما كانت الشركة أكبر مُصَنِّعٍ للأقراص الصلبة في العالم. فبعد الاستحواذ على عدد من الشركات، التمست شركة سيجيت مساعدة محلل القرارات رالف كيني للتعرف على كيفية دمج تلك الشركات في كيانٍ واحدٍ. وأجرى كيني مقابلاتٍ شخصيةً فرديةً مع 12 مسؤولاً من أبرز القيادات التنفيذية في شركة سيجيت، ومنهم الرئيس التنفيذي، لاستخلاص أهداف الشركة. وبالتأليف بين أجوبتهم، استخلص كيني ثمانِيَة أهدافٍ عامةٍ (كخلق أفضل مؤسسةٍ لصناعة البرمجيات، وتقديم قيمةٍ حقيقية للعملاء) و39 هدفاً محدداً (كوضع معايير أفضل للمنتجات وخفض التكاليف التي يدفعها العملاء). ومن اللافت أن كل تنفيذي منهم لم يذكر، في المتوسط، سوى ما يقارب الثُلث من الأهداف المحددة، ولم يجاوز نصف الأهداف إلا شخصٌ واحدٌ. ولكن بعد تخطيط وضع خطة لجميع الأهداف، أصبح لدى كبار المديرين نظرة أكثر شمولاً، وإطار عملٍ مشتركٍ لاختيار الفرص التي يتعين السعي وراءها. ولو لم يتدبروا أهدافهم على نحوٍ منظمٍ، لكان من الممكن أن يغفلوا عن بعض تلك الفرص المحتملة.

ستتولد لديك أهدافٌ كثيرةٌ خلال المراحل المبكرة من عملية صنع القرار، والتي يمكنك فيما بعد أن تحدِّد أهمها بالنسبة لك.

لقد خصصت شركة سيجيت، على سبيل المثال، أولويةً قصوى لتحسين المنتجات؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قاعدة العملاء الراضين عن الشركة، وزيادة المبيعات وفي نهاية المطاف زيادة الأرباح. وبالطبع هناك طرق أخرى يمكن أن يسلكها المرء لتحقيق أرباحٍ أعلى، كتشكيل قوة عملٍ أكثر مرونةً وكفاءة. ويساعدك إيضاح غاياتك وتوثيقها وتنظيمها على رؤية تلك الدروب بجلاءٍ بحيث يمكنك اختيار الدرب الذي يتسق مع المنطق أكثر من غيره في ضوء النتائج المحتملة.

أُخطُ تلك الخطوات لضمان تحديد أهدافك بأقصى قدر ممكن.

التمس النصح والإرشاد.

وسِّع منظورك بالنظر إلى أفكار الآخرين.

في إحدى الدراسات، طلب الباحثون من طلبة ماجستير إدارة الأعمال سرد جميع أهدافهم من التدريب العملي. وذكر أغلبهم سبعة أو ثمانية أهداف، مثل “الارتقاء بسمعتي تمهيداً لعروض العمل بدوامٍ كاملٍ” و”تطوير مهارات القيادة لدي”. ثُم عُرضت عليهم قائمة رئيسة بأهداف الجميع وسُئلوا أي هذه الأهداف يعتبرونه وثيق الصلة بهم شخصياً. ونتيجةً لذلك تضاعف حجم قوائمهم — وعندما صنَّف المشاركون أهدافهم لاحقاً، حصلت الأهداف التي خلص إليها الآخرون على درجاتٍ عاليةً تضارع الأهداف التي خلصوا هم إليها.

ارسم الخطوط العريضة للأهداف بنفسك قبل أن تلتمس نصح الآخرين، لِكي لا “تتقيَّد” بما يقترحه الآخرون. ولا تُقيِّد ناصحيك إذ تهُمُّ بتوجيههم نحو ما تعتقده أنت (كأن تقول مثلاً “أعتقد أن مديرنا المالي الجديد بحاجةٍ إلى أن يتمتع بخبرةٍ في مجال الاستحواذات — فماذا ترون؟”). إذا كنت بصدد الوصول إلى قرار مشترك معهم، فاجعلهم يسردون أهدافهم كلاً على حدةٍ، ثم اجمع القوائم كلها كما فعلَت شركة سيجيت.

ادرس أهدافك. اكتشف كيني، مستخلصاً عصارة أعماله الاستشارية وتجاربه المختبرية، أن دراسة الأهداف واحداً تلو الآخر، بدلاً من النظر إليها كلها دفعةً واحدةً، يساعد الناس على استخلاص المزيد من البدائل. ذلك أن البحث عن حلٍ يناسب كل المشكلات أمرٌ شاقٌ جداً؛ حيث يشل تفكير صانع القرار.

وعليه، عند النظر إلى غاياتك المتعلقة مثلاً بملاذٍ بعيدٍ عن موقع العمل، تعامل مع كل غايةٍ على نحوٍ مستقلٍ. وإذا أردتَ أن يتبادل الناس الدروس المستفادة من العام الماضي ويكتسبوا مهاراتٍ قياديةً بعينها، ويعمقون فهمهم للأولويات الاستراتيجية، فمن الممكن أن يساعدك تدبُّر هذه الغايات كلٍ على حدةٍ في تحقيقها بكفاءة أكبر. ولك أن تتخيل جلساتٍ متعددةٍ أو حتى فعالياتٍ مختلفةً، بدايةً من قيادة الخبراء الاستشاريين لجلسات التفكير الجماعي ووصولاً إلى حضور ندوةٍ حول القيادة في إحدى كليات إدارة الأعمال الكبرى.

ثم انتقِل بعد ذلك إلى مزيجٍ من الأهداف. ولتطوير مهارات القيادة والترفيه عن أفراد العائلة المرافقين، قد تفكِّر في القيام بتجربةٍ خارجية التوجُّه. وحتى إذا لم ترق لك الفكرة في البداية، فدوِّنها، فربما ولَّدَت لديك المزيد من الأفكار التي تلبي المزيد من الأهداف.

التفكير في الخيارات

رغم أنك بحاجةٍ إلى توافر عدد لا بأس به من الخيارات لاتخاذ قراراتٍ سديدةٍ، فأنت بحاجة أيضاً إلى العثور على خيارات تنافسيةٍ قويةٍ – خيارين على الأقل، لكن الأمثل أن تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة خيارات. بالطبع من السهل الاستسلام إلى إغراء منظومة التفكير الأولى واستخلاص خيارٍ خاطئٍ لصبغ خيارك المفضَّل بصبغةٍ منطقيةٍ (كالوالد الذي يسأل طفله النشيط الذي ما زال يحبو: “أتودُّ أن تنعم بغفوةٍ واحدةٍ اليوم أم غفوتيْن؟”). لكنَّك بهذا تخدع نفسك وحسب. لا يمكن أن يكون القرار أفضل من الخيار الأمثل الجاري بحثه. وحتى منظومة التفكير الثانية غالباً ما تكون ضيقة الأفق جداً. ولن يفيدك تحليل مزايا ومساوئ العديد من الخيارات إذا أخفقت في تعيين الخيارات المثلى.

ومن سوء الطالع أن الناس نادراً ما ينظرون في كل خيارٍ على حدةٍ. يميل المديرون إلى وضع القرارات في إطار أسئلة إجابتها بنعم أو لا بدلاً من توليد بدائل. فقد يسألون مثلاً “هل يجب أن نتوسَّع في بيع الأثاث بالتجزئة في البرازيل؟” دون أن يشكِّكوا فيما إذا كان التوسُّع أصلاً فكرةً سديدةً، وما إذا كانت البرازيل هي المكان المثالي.

إن وضع الأسئلة في إطارٍ قاصرٍ على الإجابة بالنفي أو الإيجاب ما هو إلا طريقةٌ نضيق بها أفق خياراتنا. وتتضمن الطرق الأخرى التركيز على نوعٍ وحيدٍ من الحلول لمشكلةٍ ما (وهو ما يُسميه عليه علماء النفس “التثبيت الوظيفي”) والتقيد بفرضياتنا بشأن ما يُجدي وما لا يُجدي. كل هذه علامات على الجمود الإدراكي الذي يتضاعف عندما نشعر بالتهديد بفعل ضغوط الوقت والمشاعر السلبية والإرهاق، وغير ذلك من أسباب التوتر. إننا نكرِّس الطاقة الذهنية للتعرف على كيفية تفادي خسارةٍ ما، بدلاً من تطوير إمكاناتٍ جديدةٍ يمكن استكشافها.

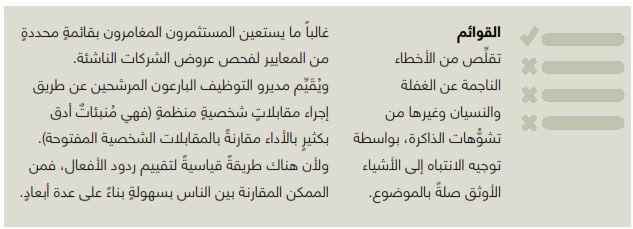

استخدم التقييم المشترك. تكمن المشكلة التي تشوب تقييم الخيارات كلاً على حدةٍ في أنه لا يمكنك ضمان أفضل النتائج. لننظر إلى هذا السيناريو المأخوذ من دراسةٍ مشهورةٍ: هناك شركةٌ تبحث عن مهندس برمجياتٍ لكتابة برامج بلغةٍ حاسوبيةٍ جديدةٍ. تقدَّمَ للوظيفة اثنان، وهما خريجان حديثان من الجامعة المرموقة نفسها. كتب أحدهما 70 برنامجاً باللغة الجديدة وحصل على متوسط درجات قدره 3.0 (من 5.0)، بينما كتب الثاني 10 برامج فقط وحصل على متوسط درجات قدره 4.9، فمن منهما يحصل على العرض الأعلى؟

من المرجح أن تعتمد الإجابة على ما إذا كنتَ تنظر إلى المرشحَيْن في الوقت عينه أم إلى كل واحدٍ منهما على حدةٍ. في الدراسة التي أُجريت، أراد أغلب الذين درسوا حالتيْ المبرمجَيْن في الوقت ذاته -أي في وضع التقييم المشترك- أن يدفعوا أجراً أعلى للمرشح الأكثر تنوعاً من حيث الإنجاز العملي رغم انخفاض متوسط درجاته. ولكن عندما سُئلت مجموعاتٌ أخرى من الناس عن مبرمجٍ واحدٍ في كل مرةٍ، كانت الرواتب المقترحة أعلى للمرشح صاحب متوسط الدرجات الأفضل. من الصعب أن تعرِف ما إذا كانت البرامج السبعين تمثل عدداً كبيراً أم قليلاً عندما لا يكون لديك نقطةٌ للمقارنة. فالناس في وضع التقييم المنفصل ينتبهون إلى ما يمكن تقييمه بسهولة، وهو النجاح الأكاديمي في هذه الحالة، ويتجاهلون ما لا يستطيعون تقييمه. إنهم يتخذون قراراً دون وضع جميع الحقائق ذات الصلة في الاعتبار.

ثمة طريقةٌ مُثبتةٌ للدخول في وضع التقييم المشترك؛ ألا وهي بحث ما قد تخسره إن قمتَ باختيارٍ معيّن. فهذا يجبرك على البحث عن الإمكاناتٍ الأخرى. في دراسة أُجريت في جامعة ييل وُجِدَ أن 75% من المشاركين فيها أجابوا بالإيجاب عندما سئلوا “هل مِنَ الممكن أن تشتروا نسخةً من فيلمٍ ترفيهي لقاء 14.99 دولاراً؟”. لكن 55% فقط أجابوا بالإيجاب عندما أُخبروا صراحةً أنه عند شراء الفيلم سيفقدون خيار استخدام هذا المال لشراء شيء آخر. إن هذا التحول البسيط إلى التقييم المشترك يسلط الضوء على ما يُسميه علماء الاقتصاد “تكلفة الفرصة الضائعة” — أي ما تتخلى عنه عندما تسعى وراء شيءٍ آخر.

جَرِّب اختبار “الخيارات المتلاشية”. ما إن يُتاح للناس خيارٌ متينٌ حتى تراهم يودون المضي قدماً عادةً فيخفقون في استكشاف البدائل التي ربما كانت أفضل من خيارهم الحالي. وللتعامل مع هذه المشكلة، يوصي خبيرا صنع القرار تشيب هيث ودان هيث بممارسة حيلةٍ ذهنية: افترض أن جميع الخيارات التي توازن بينها غير ممكنة التنفيذ واسأل نفسك “ماذا يمكنني أن أفعل بخلاف ذلك؟”. سَيُوَلِّد هذا السؤال لديك استكشافاً للبدائل. ويمكنك استخدامه لتفتح آفاق فكرك بخصوص توسيع نطاق عملك في الأثاث ليصل إلى البرازيل: “ماذا لو لم نستطع الاستثمار في أمريكا الجنوبية؟ كيف يمكننا إذن استغلال مواردنا بشكلٍ آخر؟”. قد يحثك ذلك على بحث الاستثمار في منطقةٍ أخرى، أو إدخال تحسيناتٍ على موقعك الحالي، أو تحديث المتجر الإلكتروني تحديثاً كبيراً. وإذا بدا لك أكثر من فكرةٍ واحدةٍ واعدةٍ، فربما ستود أن تقسم الفرصة إلى قسمين: على سبيل المثال، اختبر الأوضاع في البرازيل باستئجار المحلات بدلاً من إنشائها واستخدم الفائض لإدخال تحسينات في المقر الرئيسي لشركتك.

مقاومة التحيُّز المُحَفَّز

يُقال أن كل هذه التحيُّزات الإدراكية – التفكير الضيق الأفق بشأن المستقبل والأهداف والخيارات – “تُحَفَّز” عندما تسوقها حاجةٌ سيكولوجية ماسة، كاستثمار أو تعلقٍ وجداني قوي.

والتحيزات المُحَفَّزَة من الصعب تحديداً التغلب عليها. وستوقن بذلك إن سبق لك أن أهدرت ساعاتٍ وموارد لا حصر لها على ابتكار فكرةٍ ما لتكتشف بعدها بأشهر أن شخصاً آخر سبقك إليها. يتعيَّن عليك المضي قدماً، غير أن رغبتك في تفادي الخسارة قويةٌ جداً حتى أنها تشوِّش تصورك للمنافع والأخطار. ومن ثم ينتابك شعورٌ برغبةٍ عارمةٍ في شق طريقك إلى الأمام لمجرد أن تُثبت أن فكرتك أهم أو أفضل بشكلٍ ما.

إن إيماننا المُضلَّل بحكمنا على الأمور يزيد الطين بلةً. وإنما نزداد ثقةً بشكلٍ مبالغٍ فيه لسببيْن: الأول أننا نضفي على المعلومات التي لدينا قدراً زائداً عن اللازم (انظر الشريط الجانبي “كيف تتجنب إساءة تقدير الأمور”). ولأننا لا نعرف ما لا نستطيع رؤيته، فإننا نُعاني من تخيل سبلٍ أخرى لوضع إطارٍ للمشكلة أو العمل على إيجاد حلٍ لها.

ولكن يمكننا الحيلولة دون بعض التحيُّزات المُحَفَّزَة، كالرغبة في مواصلة مسار عملٍ معينٍ بإصرار، وذلك باستخدام

وفي مجال الأعمال، يمكن أن تجعل أسلاك التعثر الناس أقل عرضة لـ “تحيُّز الحاضر”، وهو الميل إلى التركيز على التفضيلات الفورية وتجاهل الأهداف والتبعات البعيدة الأجل. على سبيل المثال، إذا أعلنتَ على الملأ عن توقيت سعيك للحصول على التدريب الذي يودُّ رئيسك في العمل أن تناله (والذي ظللت تؤجله رغم يقينك بأنه سيفيدك)، فالأرجح أنك ستمضي قدماً في خطط حصولك على ذلك التدريب. اجعل سلك التعثر الخاص بك محدداً ودقيقاً (حدِّد تاريخاً) بحيث تجد أنه من الأصعب عليك أن تتجاهل أي شيء لاحقاً، وشارك تلك القوة الناس الذين سوف يُحَملونك المسؤولية.

هناك استخدامٌ آخر مهمٌ لسلك التعثر في المناقصات العامة بين المتنافسين، حيث قد يبدو الوقت والمجهود المُستثمَريْن بالفعل في التفاوض وكأنهما خسارةٌ فادحةٌ حال عدم إبرام الصفقة. ويحاول التنفيذيون غالباً تفادي هذه الخسارة بواسطة تعظيم التزامهم؛ حيث يغالون في دفع الملايين، بل وحتى المليارات من الدولارات. والمشكلة هي أن التفضيلات عادةً ما تتغير خلال المفاوضات (على سبيل المثال، قد تبرر المعلومات الجديدة التي يُسلط الضوء عليها دفع سعرٍ أعلى). وفي مثل هذا الموقف، فكِّر في تعيين نقطةٍ زمنيةٍ لاتخاذ القرار — هذا نوعٌ من سلك التعثر أقل إلزاماً لأنه يحث على التفكير بدلاً من اتخاذ خطوةٍ ما. فإذا تجاوز سعر الصفقة قيمتك المحددة، فعليك حينئذ أن تتمهل وتُعيد تقييم أهدافك وخياراتك. إن النقاط الزمنية لصنع القرار تكفل لك مرونةً أكبر من أسلاك التعثر “القوية”، ولكن نظراً لأنها تتيح العديد من مسارات العمل، فهي أيضاً تزيد من خطورة صنع قراراتٍ قصيرة الأجل ومُنساقة بالمشاعر.

رغم أن التفكير الضيق الأفق قد يصيبنا في أي وقتٍ، فإننا نكون عرضةً له تحديداً عندما تواجهنا القراراتٌ دفعةً واحدةً؛ لأننا لا نتمكن وقتها من التعلم من التجربة. وعليه، فإن التكتيكات التي توسّع منظورنا بشأن المستقبل والأهداف والخيارات تكون ذات قيمةٍ عظيمةٍ خصوصاً في هذه المواقف. وبعض الأدوات، مثل القوائم والخوارزميات، يمكن أن تُحسِّن جاهزية صنع القرار، إذ تحد من العبء الجاثم على الذاكرة أو الانتباه. وثمةُ أدواتٌ أخرى، كأسلاك التعثر، تضمن تركيزنا الكامل على أي حدثٍ محوري عند حدوثه.

كقاعدةٍ عامةٍ، من المفيد أن نتنبأ بثلاثة تصوراتٍ للمستقبل، وأن نضع ثلاثة أهدافٍ أساسيةً، ونخلُص إلى ثلاثة خياراتٍ ساريةٍ لكل سيناريو قرارٍ. بالطبع يمكننا دوماً إنجاز المزيد، لكن هذا التوجه العام سيجنبنا الشعور بالانسحاق تحت وطأة الاحتمالات التي لا تنتهي، والتي قد توهن قوتنا بالقدر ذاته الذي تُضعفنا به الإمكانات المحدودة أيضاً.

حتى أذكى البشر تتجلى لديهم تحيُّزاتٌ في حكمهم على الأمور وفي اختياراتهم. من الطيش الظن أن باستطاعتنا التغلب على تلك التحيّزات بإرادتنا المحضة. ولكن، يمكننا أن نتوقع تلك التحيّزات، وأن نتغلب عليها بأن نحث أنفسنا على المضي قُدماً في الاتجاه السليم عندما يحين أوان اتخاذ القرار.

يتضاعف الجمود الإدراكي عندما نشعر بالتهديد بفعل ضغوط الوقت والمشاعر السلبية والإرهاق، وغير ذلك من أسباب التوتر.

*نظراً لأن الخوارزميات تعكس تحيزات الخبراء الذين يبتكرونها، فمن الأفضل المزج بينها وبين غيرها من أدوات التخلص من التحيز.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية 2024 .