قبل 16 عاماً، عندما كان غاري هامل محاضراً في “كلية لندن للأعمال”، وكويمباتور كريشناراو براهالاد أستاذاً في “جامعة ميشيغان”، كتبا مقالة بعنوان “الغاية الاستراتيجية” (Strategic Intent)، وهي المقالة التي لفتت الانتباه إلى ظهور قوة جديدة مؤثرة في مجال الإدارة.

وقد تطرق هامل وبراهالاد لحقيقة أن الشركات الغربية تركز على تقليص طموحاتها لتتناسب مع الموارد المتاحة، ونتيجة لذلك تكتفي بالبحث عن المزايا التي تستطيع الحفاظ عليها. وعلى النقيض من ذلك، تحرص الشركات اليابانية على استغلال كافة الموارد من خلال تسريع عملية التعلم المؤسسي ومحاولة تحقيق أهداف قد تبدو مستحيلة. إذ تحرص هذه الشركات على تعزيز الرغبة في النجاح بين موظفيها والحفاظ عليها من خلال نشر الرؤية المرتبطة بتحقيق الريادة العالمية. وبهذه الطريقة سعت شركة “كانون” إلى النيل من شركة “زيروكس” وشرعت شركة “كوماتسو” (Komatsu) في تطويق شركة “كاتربيلر”.

تتضمن هذه الغاية الاستراتيجية في العادة أهدافاً ممتدة تجبر الشركات على المنافسة بطرق مبتكرة. ويستعرض هامل وبراهالاد في هذه المقالة الحائزة على جائزة “ماكنزي” 4 أساليب تستخدمها الشركات اليابانية: بناء طبقات من المزايا، البحث عن “الفرص غير المستغلَّة”، وتغيير شروط الانخراط في المنافسة، والمنافسة من خلال التعاون.

لا يدخر المدراء اليوم وسعاً في الكثير من القطاعات لمحاكاة المزايا التنافسية لمنافسيهم الجدد على مستوى العالم. فراحوا ينقلون عمليات التصنيع إلى الخارج بحثاً عن تقليل تكاليف العمالة، كما يعملون على ترشيد خطوط الإنتاج للحصول على مزايا وفورات الحجم العالمية، وينشئون أنظمة حلقات الجودة والإنتاج المبرمج أو ما يُعرَف بالإنتاج في الوقت المحدد، ويعتمدون ممارسات الموارد البشرية اليابانية. وعندما تبدو القدرة التنافسية بعيدة المنال، فإنهم يشكلون تحالفات استراتيجية، غالباً مع الشركات نفسها التي تخلُّ بالتوازن التنافسي في المقام الأول.

وعلى الرغم من أهمية هذه المبادرات، فإنها نادراً ما تتجاوز فكرة التقليد الأعمى. إذ يبذل الكثير من الشركات جهوداً ضخمة لاستنساخ مزايا التكلفة والجودة التي يتمتع بها منافسوها العالميون فعلياً. قد ينمُّ التقليد عن إعجابك بفكرة أو منهجية معينة، لكنه لن يؤدي بحال من الأحوال إلى إنعاش القدرات التنافسية. ولن يجد المنافسون صعوبة تُذكَر في رصد الاستراتيجيات القائمة على التقليد، وذلك لأنهم يتقنونها فعلياً بكل بساطة. علاوة على ذلك، نادراً ما يقف المنافسون الناجحون مكتوفي الأيدي وهم يرونك تحاكي استراتيجيات معروفة سلفاً. لذلك ليس من المستغرب أن يشعر الكثير من المسؤولين التنفيذيين بأنهم عالقون في لعبة اللحاق بالركب التي لا نهاية لها على ما يبدو، ويتفاجأون دائماً بالإنجازات الجديدة لمنافسيهم.

وبالنسبة لهؤلاء المسؤولين التنفيذيين وشركاتهم، فإن استعادة القدرة التنافسية تعني إعادة النظر في الكثير من المفاهيم الأساسية للاستراتيجية 1. فقد أدى ظهور “الاستراتيجية” إلى تلاشي القدرة التنافسية للشركات الغربية. قد تكون هذه مصادفة، لكننا لا نعتقد ذلك. إذ نؤمن بأن تطبيق مفاهيم، مثل “الملاءمة الاستراتيجية” (بين الموارد والفرص) و”الاستراتيجيات العامة” (التكلفة المنخفضة مقابل التمايز والتركيز) و”التسلسل الهرمي للاستراتيجية” (الأهداف والاستراتيجيات والأساليب التكتيكية)، غالباً ما يحفز عملية تراجع التنافسية. ويتعامل المنافسون العالميون الجدد مع الاستراتيجية من منظور يختلف اختلافاً جوهرياً عن ذلك الذي يقوم عليه الفكر الإداري الغربي. ولن تؤدي التعديلات الهامشية للأفكار التقليدية الحالية الرامية لإنعاش القدرات التنافسية في مواجهة هؤلاء المنافسين إلى شيء على الأرجح سوى تحقيق تحسينات طفيفة في الكفاءة التشغيلية. (يتناول العمود الجانبي “إعادة صياغة الاستراتيجية” نتائج بحثنا ويلخّص النهجين المتناقضين للاستراتيجية اللذين نلاحظهما في كبرى الشركات متعددة الجنسيات).

[su_expand more_text=”المزيد” less_text=”الأقل” height=”50″ link_color=”#66abe8″ link_style=”button” link_align=”right”]إعادة صياغة الاستراتيجية

أجرينا أبحاثاً على مدى السنوات العشر الماضية حول المنافسة العالمية والتحالفات الدولية والإدارة متعددة الجنسيات، وهو ما جعلنا على صلة وثيقة بكبار المدراء في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وفيما كنا نحاول كشف أسباب النجاح والفشل في الأسواق العالمية، ازدادت شكوكنا في تطبيق المسؤولين التنفيذيين في الشركات الغربية والشرق الأقصى لمفاهيم مختلفة تماماً عن الاستراتيجية التنافسية. وقد رأينا أن فهم هذه الاختلافات قد يسهم في تفسير سلوك المعارك التنافسية ونتائجها، بالإضافة إلى تأكيد التفسيرات التقليدية لصعود اليابان وتراجع الغرب.

وشرعنا في تحديد نماذج الاستراتيجية الضمنية للمدراء الذين شملهم بحثنا، ثم حاولنا بحث التاريخ المفصل لمعارك تنافسية محدّدة. وقد بحثنا عن الأدلة التي تقف شاهدة على الآراء المتباينة حول الاستراتيجية والميزة التنافسية ودور الإدارة العليا.

وظهر أمامنا نموذجان متباينان للاستراتيجية. يعتبر النموذج الأول منهما منهجاً معروفاً لدى معظم مدراء الشركات الغربية، حيث يركز على مشكلة الحفاظ على الملاءمة الاستراتيجية. بينما يركز النموذج الثاني على مشكلة استغلال الموارد. ولا يوجد ثمة تعارض بين النموذجين، لكنهما يمثلان فارقاً كبيراً في الجوانب التي يركزان عليها، وهي الجوانب التي تؤثر بقوة على كيفية خوض المعارك التنافسية بمرور الوقت.

إذ يعترف كلا النموذجين بمشكلة التنافس في بيئة معادية تتوافر بها موارد محدودة. ولكن بينما ينصب تركيز النموذج الأول على تقليص الطموحات لتتناسب مع الموارد المتاحة، فإن النموذج الثاني يركز على زيادة الموارد للوصول إلى أهداف قد تبدو مستحيلة ويصعب تحقيقها.

يدرك كلا النموذجين أن الميزة التنافسية النسبية تحدد الربحية النسبية. ويركز النموذج الأول على البحث عن مزايا مستدامة بطبيعتها، بينما ينصب تركيز النموذج الثاني على الحاجة إلى تسريع التعلم المؤسسي للتغلب على المنافسين في بناء مزايا جديدة.

ويعترف كلا النموذجين بصعوبة التنافس ضد المنافسين الأقوياء. ولكن في حين أن النموذج الأول يؤدي إلى البحث عن مجالات متخصصة (أو ببساطة يُثني الشركة عن تحدي منافس ذي مكانة راسخة)، فإن النموذج الثاني يشجّع البحث عن قواعد جديدة يمكن أن تقلل من مزايا الشركات ذات المكانة الراسخة.

ويدرك كلا النموذجين أن تحقيق التوازن في نطاق أنشطة المؤسسة يقلل من المخاطر المتوقَّعة. إذ يسعى النموذج الأول إلى تقليل المخاطر المالية من خلال بناء محفظة استثمارية متوازنة من الأعمال المدرّة للربح والمستهلكة للمال. ويسعى النموذج الثاني إلى تقليل المخاطر التنافسية من خلال ضمان وجود مزايا متوازنة وواسعة النطاق بما فيه الكفاية.

ويدرك كلا النموذجين الحاجة إلى تحليل أسلوب عمل المؤسسة بطريقة تسمح للإدارة العليا بالتمييز بين الاحتياجات الاستثمارية لمختلف وحدات التخطيط. ويتم تخصيص الموارد في النموذج الأول لوحدات الأسواق والمنتجات، حيث يتم تحديد العلاقة من خلال المنتجات والقنوات التسويقية والعملاء المُشتَرَكين. ومن المفترض أن تمتلك كل شركة كافة المهارات الأساسية التي تحتاجها لتنفيذ استراتيجيتها بنجاح. ويتم في النموذج الثاني الاستثمار في الكفاءات الأساسية (مثل ضوابط المعالجات الدقيقة أو التصوير الإلكتروني) وكذلك في وحدات الأسواق والمنتجات. وتعمل الإدارة العليا من خلال تتبّع هذه الاستثمارات في مختلف مجالات العمل على ضمان تلافي الآثار السلبية لخطط الوحدات الاستراتيجية الفردية التي قد تؤدي تلقائياً إلى تقويض التطورات المستقبلية.

ويدرك كلا النموذجين الحاجة إلى الاتساق في العمل عبر المستويات التنظيمية. ويُعتبَر الاتساق في البداية بين مستويي الشركات والأعمال التجارية مسألة ترتبط إلى حد كبير بالتوافق مع الأهداف المالية. ويتحقق الاتساق بين مستوى الأعمال التجارية والمستوى الوظيفي من خلال التقييد الصارم للوسائل التي تستخدمها الشركة لتحقيق استراتيجيتها، أي وضع إجراءات التشغيل القياسية وتحديد السوق المستهدفة والالتزام بالممارسات المقبولة في قطاع العمل. ويتحقق الاتساق في النموذج الثاني بين الأعمال التجارية والشركات من خلال الالتزام بغاية استراتيجية محدّدة. ويتحقق الاتساق بين الأعمال التجارية والوظيفية من خلال الالتزام بالأهداف أو التحديات متوسطة المدى مع تشجيع الموظفين ذوي المستوى الأدنى على ابتكار طرق لكيفية تحقيق هذه الأهداف.

[/su_expand]ونادراً ما نجد شركات غربية لديها سجل إنجازات يحفل بتوقُّع تحركات المنافسين العالميين الجدد. لماذا؟ يبدأ تفسير هذه الظاهرة بالطريقة التي يتعامل بها معظم الشركات مع عملية تحليل المنافسين. فعادةً ما يركز تحليل المنافسين على الموارد الحالية (البشرية والتقنية والمالية) للمنافسين الحاليين. والشركات الوحيدة التي يمكن اعتبارها مؤسسات تشكل تهديداً حقيقياً هي تلك التي تمتلك الموارد اللازمة للتخلي عن جزء من هوامش أرباحها وحصتها السوقية في فترة التخطيط المقبلة. ونادراً ما يتم الاحتكام في هذا السياق إلى سعة الحيلة، أي السرعة التي يتم بها بناء مزايا تنافسية جديدة.

ويمكن القول في هذا الصدد إن التحليل التقليدي للمنافسين يشبه أخذ لقطة سريعة لسيارة متحركة. حيث تقدّم الصورة في حد ذاتها القليل من المعلومات حول سرعة السيارة أو اتجاهها، بمعنى أننا لا نعرف ما إذا كان السائق يقود سيارته بغرض التنزُّه في عطلة نهاية الأسبوع أم يستعد لسباق الجائزة الكبرى. وعلى الرغم من ذلك، فقد تعلَّم الكثير من المدراء من خلال التجارب المؤلمة أن الموارد الأولية المتاحة للشركة (سواء كانت وفيرة أو شحيحة) هي مؤشر غير موثوق به للنجاح العالمي في المستقبل.

وإذا عدنا بذاكرتنا إلى الوراء قليلاً، وتحديداً إلى عام 1970، فسنجد أن عدداً قليلاً من الشركات اليابانية امتلك قاعدة الموارد أو حجم القدرات الصناعية أو البراعة التقنية التي امتلكها روّاد الصناعة في الولايات المتحدة وأوروبا. إذ كانت شركة “كوماتسو” تمثّل أقل من 35% من حجم شركة “كاتربيلر” (من حيث حجم المبيعات)، ونادراً ما كانت تمتلك حصة سوقية خارج اليابان، كما كان معظم إيراداتها يعتمد على خط إنتاج واحد فقط يتمثل في الجرافات الصغيرة. وكانت شركة “هوندا” أصغر من شركة “أميركان موتورز”، ولم تكن قد بدأت بعد في تصدير السيارات إلى الولايات المتحدة. وبدت خطوات شركة “كانون” الأولى في مجال الطباعة والتصوير وئيدة مقارنةً بالقدرات الهائلة لشركة “زيروكس” التي قُدِّرت قيمتها آنذاك بمبلغ 4 مليارات دولار.

ولو أن المدراء الغربيين كانوا قد وسعوا أفقهم في تحليل المنافسين ليشمل هذه الشركات، لتأكد لهم مدى دراماتيكية التناقضات في الموارد المتاحة بين شركاتهم وهذه الشركات الوليدة. لكن ما إن هلّ علينا عام 1985 حتى وصلت القيمة التقديرية لشركة “كوماتسو” إلى 2.8 مليار دولار واتسع نطاق منتجاتها ليشمل مجموعة واسعة من المعدات الثقيلة والروبوتات الصناعية وأشباه الموصلات. ونجحت شركة “هوندا” عام 1987 في صناعة السيارات وبيعها في جميع أنحاء العالم بمعدل يقارب شركة “كرايسلر”. وكانت الحصة السوقية لشركة “كانون” تضاهي حصة شركة “زيروكس” في السوق العالمية من حيث الوحدات المبيعة.

وكان الدرس المستفاد من ذلك واضحاً: لن يسعفك تقييم المزايا التكتيكية الحالية للمنافسين المعروفين في فهم قرارات المنافسين المحتملين أو قدرتهم على التحمل أو الإبداع. وقد أشار خبير الاستراتيجيات العسكري الصيني المعروف، صن-تزو، إلى هذه النقطة قبل 3,000 عام، حينما قال: “يمكن لجميع الرجال رؤية الأساليب التكتيكية التي أقهر بها عدوي، لكن ما لا يستطيع أحد رؤيته هو الاستراتيجية التي تسفر عن تحقيق نصر عظيم”.

وقد بدأت الشركات التي استطاعت الوصول إلى الريادة العالمية على مدار الأعوام العشرين الماضية بطموحات لا تتناسب مع مواردها وقدراتها، لكنها خلقت حالة من الهوس بالفوز على كافة مستويات المؤسسة ثم استمرت في هذا الهوس على مدى 10 إلى 20 عاماً من البحث عن تحقيق الريادة العالمية. ونحن نطلق على هذا الهوس “الغاية الاستراتيجية”.

ومن ناحية أخرى، فإن الغاية الاستراتيجية تضع تصوراً ملموساً للمكانة الريادية المرجوة وتضع المعيار الذي ستستخدمه المؤسسة لقياس التقدم المُحرَز. وقد شرعت شركة “كوماتسو” في تطويق شركة “كاتربيلر”، وسعت شركة “كانون” إلى النيل من شركة “زيروكس”، واستبسلت شركة “هوندا” لمناطحة شركة “فورد” في ميدانها باحتلالها مكانة رائدة في مجال صناعة السيارات. وتعتبر هذه كلها نماذج تعبّر عن الغايات الاستراتيجية.

وتعدّ الغاية الاستراتيجية في الوقت نفسه أكثر من مجرد طموح طليق. (فهناك شركات عديدة تمتلك غايات استراتيجية طموحة، لكنها تفشل في تحقيقها). ويشمل المفهوم أيضاً عملية إدارية نشطة تتضمن تركيز انتباه المؤسسة على جوهر الفوز وتحفيز العاملين من خلال تعريفهم بقيمة الغاية وإفساح المجال لإسهامات الأفراد والفريق والحفاظ على الشغف من خلال تقديم تعريفات تشغيلية جديدة تواكب تغيُّر الظروف، إلى جانب استخدام الغاية باستمرار لتوجيه عملية تخصيص الموارد.

الغاية الاستراتيجية تجسّد جوهر الفوز

كان برنامج أبولو يتمحور حول هبوط أول رجل على سطح القمر قبل السوفييت، وكان البرنامج يركز على المنافسة بالطريقة ذاتها التي دارت بها المنافسة بين شركتيّ “كوماتسو” و”كاتربيلر”. وهكذا بات برنامج الفضاء أشبه ببطاقة قياس الأداء في سباق التكنولوجيا الأميركي مع الاتحاد السوفيتي. وبحكم التقلبات الشديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، كان من الصعب اختيار منافس واحد كهدف، لذلك كانت الغاية الاستراتيجية لشركة “إن إي سي”، التي تم تحديدها في أوائل السبعينيات، هي الحصول على التقنيات التي من شأنها أن تعطيها الأفضلية لاستغلال تقارب الحوسبة والاتصالات. وتوقع مراقبون آخرون في القطاع حدوث هذا التقارب، لكن شركة “إن إي سي” كانت هي الوحيدة التي جعلت التقارب دليلاً توجيهياً لقراراتها الاستراتيجية اللاحقة من خلال اعتماد “الحوسبة والاتصالات” غاية لها. أمّا الغاية الاستراتيجية لشركة “كوكاكولا” فكانت تتمثّل في وضع مشروب كوكاكولا في متناول كل مستهلك في العالم.

استقرار الغاية الاستراتيجية بمرور الوقت

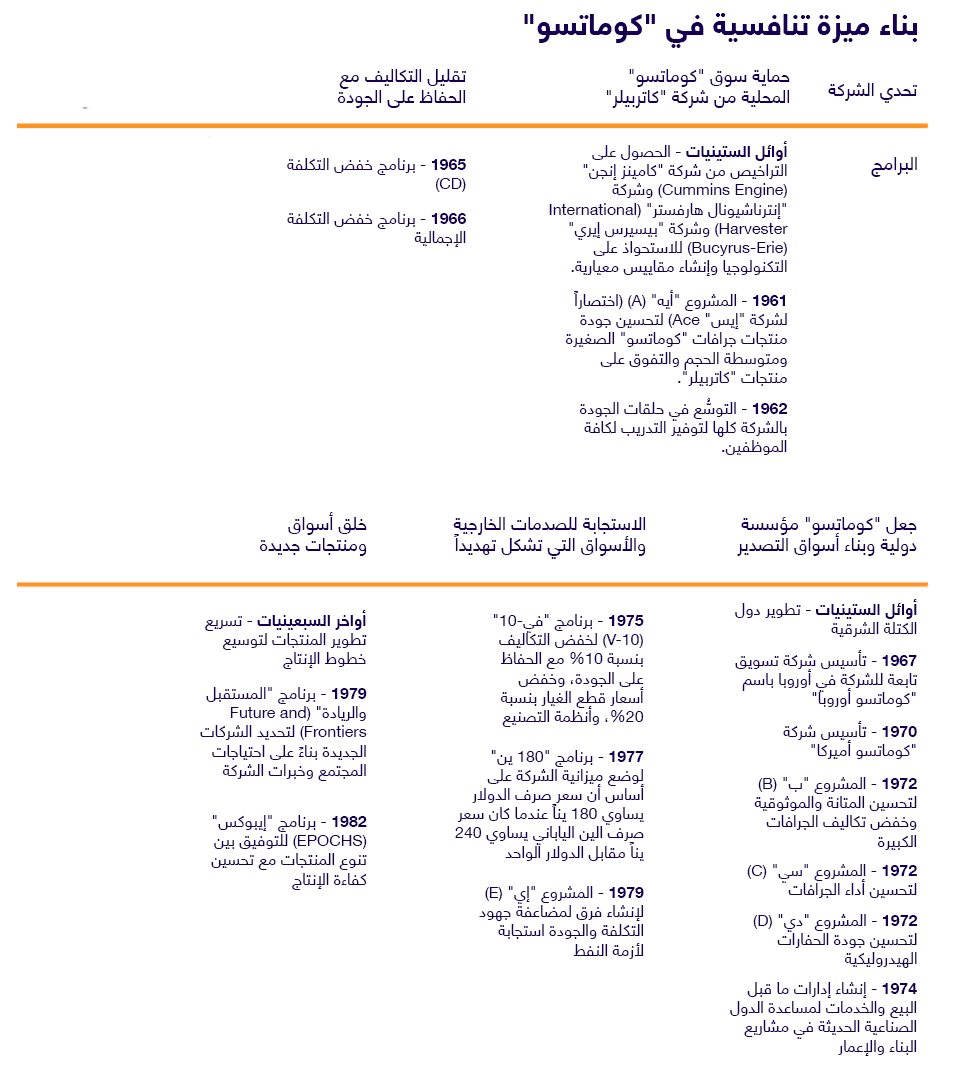

يمكن القول إن إحدى أبرز المهمات في المعارك الدائرة من أجل تحقيق الريادة العالمية تتمثل في إطالة أمد مدة الانتباه للمؤسسة. وتوفر الغاية الاستراتيجية الاتساق اللازم لاتخاذ إجراءات قصيرة المدى، مع إفساح المجال لإعادة تفسيره عند ظهور فرص جديدة. وإذا نظرنا إلى شركة “كوماتسو”، فسنجد أن تطويق شركة “كاتربيلر” قد شمل سلسلة من البرامج متوسطة المدى التي تهدف إلى استغلال نقاط ضعف معينة في “كاتربيلر” أو بناء مزايا تنافسية معينة. على سبيل المثال، عندما مثّلت شركة “كاتربيلر” تهديداً حقيقياً لشركة “كوماتسو” في اليابان، استجابت شركة “كوماتسو” لهذا التهديد من خلال تحسين الجودة أولاً، ثم خفض التكاليف، ثم تنمية أسواق التصدير، ثم ضمان تطوير منتجات جديدة.

الغاية الاستراتيجية تحدد هدفاً يستحق الجهد المبذول وإبداء الالتزام على المستوى الشخصي

اسأل الرؤساء التنفيذيين للكثير من الشركات الأميركية عن كيفية قياس إسهاماتهم في نجاح شركاتهم، وستحصل على الأرجح على إجابات تتمحور حول إنجازاتهم المرتبطة بتنمية ثروة المساهمين. وغالباً ما تتحدث الإدارة العليا في الشركات التي تمتلك غاية استراتيجية، عن إنجازاتها في ضوء تحقيق الريادة في السوق العالمية. ومن المؤكد أن تحقيق الريادة من حيث الحصة السوقية يؤدي إلى تنمية ثروة المساهمين، لكن الهدفين ليس لهما الأثر التحفيزي نفسه. ومن الصعب تخيل مدراء الإدارة الوسطى، ناهيك بالموظفين ذوي الياقات الزرقاء، وهم يستيقظون كل يوم وأذهانهم مشغولة بفكرة تنمية ثروة المساهمين. لكن ألن يشعروا بالفارق حينما يواجهون التحدي المتمثّل في “النيل من شركة ’بنز‘”، وهو الشعار الذي رفعته إحدى شركات صناعة السيارات اليابانية؟ إذ تسهم محاولات الوصول إلى الغاية الاستراتيجية في منح الموظفين هدفاً وحيداً جديراً بالالتزام يتمثّل في إزاحة أفضل الشركات من طريق شركتهم أو الحفاظ على أفضلية شركتهم في جميع أنحاء العالم.

ومن الملاحظ أن دراية الكثير من الشركات بالتخطيط الاستراتيجي تفوق الدراية بالغاية الاستراتيجية. وعادةً ما تمثّل عملية التخطيط “مصفاة للجدوى”. حيث يتم قبول الاستراتيجيات أو رفضها على أساس ما إذا كان بإمكان المدراء تحري الدقة في “كيفية” إعداد الخطط و”القدرة” على تنفيذها. هل مراحلها الرئيسية واضحة؟ وهل نمتلك المهارات والموارد اللازمة لتنفيذها؟ وكيف سيكون رد فعل المنافسين؟ وهل تم إجراء الأبحاث السوقية بالدقة اللازمة؟ ويتم بشكل أو بآخر تحذير المدراء المباشرين بضرورة “توخي الواقعية!” عند كل منعطف تقريباً.

لكن هل يمكنك التخطيط لتحقيق الريادة العالمية؟ وهل وضعت شركات “كوماتسو” و”كانون” و”هوندا” خططاً تفصيلية للاستراتيجيات الواجب اتباعها على مدى 20 عاماً لاقتحام الأسواق الغربية؟ وهل يمتلك مدراء الشركات اليابانية والكورية قدرات فضل من نظرائهم في الشركات الغربية من حيث القدرة على التخطيط؟ كلا. وعلى الرغم من أهمية التخطيط الاستراتيجي، فإن تحقيق الريادة العالمية يمثّل هدفاً يقع خارج نطاق التخطيط. ونادراً ما نجد شركات لديها أنظمة رفيعة المستوى في مجال التخطيط تمكّنت من تحديد غاية استراتيجية. إذ يتم إغفال الأهداف التي لا يمكن التخطيط لها مسبقاً، لأن اختبارات الملاءمة الاستراتيجية باتت أكثر صرامة. لكن الشركات التي تخشى الالتزام بأهداف تقع خارج نطاق خططها العامة لن تستطيع على الأرجح تحقيق الريادة العالمية.

وعلى الرغم من وصف التخطيط الاستراتيجي بأنه وسيلة لتحديد الاتجاهات في المستقبل، فإن معظم المدراء سيعترفون عند الضغط عليهم بأن خططهم الاستراتيجية تكشف عن مشاكل اليوم أكثر من قدرتها على إماطة اللثام عن فرص الغد. وفي ظل وجود مجموعة جديدة من المشكلات التي تواجه المدراء في بداية كل دورة تخطيط، غالباً ما يتغير مجال التركيز بشكل كبير من عام إلى آخر. ومع تسارع وتيرة التغيير في معظم القطاعات، بات الأفق التنبؤي أقصر وأقصر. لذا فإن جدوى الخطط تقتصر على توقع الحاضر بشكل تدريجي. وتتمثل أهمية الغاية الاستراتيجية في أنها تساعد على رسم صورة للمستقبل في الوقت الحاضر. والسؤال الأهم في هذا السياق ليس: “إلى أي مدى سيكون العام المقبل مختلفاً عن هذا العام؟”، بل: “ما الذي يجب أن نفعله بشكل مختلف العام المقبل للاقتراب أكثر من غايتنا الاستراتيجية؟”. وهكذا فإن سلسلة الخطط السنوية لن تستطيع تحقيق الريادة العالمية إلا في ظل وجود غاية استراتيجية تمت صياغتها بعناية والالتزام بها.

ومثلما يتعذّر التخطيط لتحقيق الريادة العالمية خلال 10 أو 20 عاماً، فإن فرصة تحقيق الريادة العالمية بالمصادفة أمرٌ مستبعد أيضاً. ولا نعتقد أن الريادة العالمية يمكن أن تتحقق من خلال عملية غير موجَّهة لريادة الأعمال على المستوى الداخلي، كما أنها ليست نتاجاً لمجموعة عمليات خاصة أو تقنية أخرى لتنفيذ مشاريع الداخلية. إذ يكمن وراء مثل هذه البرامج افتراض عدمي مفاده أن المؤسسة غير راغبة في التغيير أو شديدة التمسُّك بالتقاليد، وأن الطريقة الوحيدة للابتكار هي وضع بضعة أشخاص أذكياء في غرفة مظلمة وتزويدهم ببعض المال والانتظار على أمل توصُّلهم إلى مبتكرات رائعة. يقوم هذا النهج الابتكاري على الأسلوب المتبع في وادي السيليكون ويعتبِر أن الدور الوحيد لكبار المدراء يقتصر على تعديل استراتيجية الشركة لتلائم نجاحات ريادة الأعمال التي تظهر من الأسفل. وتُعتبَر القيمة المضافة للإدارة العليا هنا منخفضة للغاية.

وللأسف، قد تكون هذه النظرة للابتكار متسقة مع الواقع في الكثير من الشركات الكبيرة.2 إذ تفتقر الإدارة العليا من ناحية إلى أي تصوُّر محدّد حول الغايات المرجوة التي تتجاوز إرضاء المساهمين والنيل من المنافسين. ومن ناحية أخرى، فإن أساليب التخطيط ومعايير المكافأة وتحديد السوق المستهدفة والإيمان بالممارسات المقبولة في القطاع تعمل معاً لتقييد نطاق الوسائل المتاحة. ونتيجة لذلك، يعد الابتكار بالضرورة نشاطاً منعزلاً. إذ يعتمد النمو على القدرة الابتكارية للأفراد والفرق الصغيرة أكثر من اعتماده على قدرة الإدارة العليا على حشد جهود فرق متعددة نحو العمل على تحقيق غاية استراتيجية طموحة.

وقد نجح بعض الشركات في التغلب على قيود الموارد لتحقيق مكانة ريادية، ونلاحظ في هذه الشركات علاقة مختلفة بين الوسائل والغايات. وفي حين أن الغاية الاستراتيجية تتصف بالوضوح فيما يتعلق بالغايات، فإنها تتصف بالمرونة من حيث الوسائل، بمعنى أنها تفسح المجال للارتجال. ويتطلب تحقيق الغاية الاستراتيجية قدراً هائلاً من الإبداع فيما يتعلق بالوسائل: لاحظ استخدام شركة “فوجيتسو” للتحالفات الاستراتيجية في أوروبا لشن الهجوم على شركة “آي بي إم”. لكن هذا الإبداع يُستغَل في خدمة غاية محدَّدة بوضوح. ويُعتبَر الإبداع مطلق العنان، ولكن ليس بلا عوائق، لأن الإدارة العليا تضع المعيار الذي يمكن للموظفين على أساسه اختبار سلامة مبادراتهم. ويجب على مدراء الإدارة الوسطى أن يبذلوا جهوداً تتجاوز تلبية الأهداف المالية المرجوة فحسب، ويجب عليهم أيضاً السير في الاتجاه العام المحدَّد ضمنياً في الغاية الاستراتيجية لمؤسساتهم.

وتعني الغاية الاستراتيجية توسُّع المؤسسة بشكل كبير، وبالتالي لن تكون القدرات والموارد الحالية كافية. ويفرض هذا المنهج على المؤسسة أن تكون أكثر إبداعاً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المحدودة. وفي حين أن التصُّور التقليدي للاستراتيجية يركّز على درجة التلاؤم بين الموارد المتاحة والفرص الحالية، فإن الغاية الاستراتيجية تخلق حالة من التنافر الشديد بين الموارد والطموحات. وعندئذٍ تتحدى الإدارة العليا المؤسسة لسد الفجوة من خلال بناء مزايا جديدة بشكل منهجي. كان هذا يعني بالنسبة لشركة “كانون” أولاً فهم براءات اختراع “زيروكس”، ثم الحصول على تراخيص التكنولوجيا لإنشاء منتجات من شأنها أن تؤدي إلى اكتساب الخبرة السوقية في مرحلة مبكرة، ثم تكثيف جهود البحث والتطوير الداخلية، ثم منح تراخيص التكنولوجيا المملوكة لها لمصنعين آخرين من أجل تمويل المزيد من جهود البحث والتطوير، ثم دخول قطاعات السوق في اليابان وأوروبا، وتحديداً في القطاعات التي تشهد فيها “زيروكس” ضعفاً ملموساً، وما إلى ذلك.

ونود أن نشير في هذا السياق إلى أن الغاية الاستراتيجية تشبه سباق الماراثون في سباقات 400 متر تتابع. إذ لا يعرف أحد كيف ستبدو التضاريس عند الميل 26، لذا فإن دور الإدارة العليا هو تركيز انتباه المؤسسة على المنطقة التي سيتم تغطيتها في الـ400 متر التالية. وقد فعلت الإدارة ذلك في الكثير من الشركات من خلال تقديم سلسلة من التحديات المؤسسية للشركة التي يحدد كلٌ منها النقطة التالية في السباق لتحقيق الغاية الاستراتيجية. قد يتمثّل التحدي في الجودة خلال إحدى السنوات، وقد يتمثّل في توجيه الرعاية الكاملة للعملاء خلال العام التالي، وقد يتمثّل في اقتحام أسواق جديدة خلال العام الذي يليه، وقد يتمثّل في إنشاء خط إنتاج جديد خلال العام التالي. وكما يشير هذا المثال، فإن التحديات المؤسسية ما هي إلا وسيلة لاكتساب مزايا تنافسية جديدة وطريقة لتحديد النقطة المحورية التي يجب أن تتوجه إليها جهود الموظفين على المديين المنظور والمتوسط. وكما هي الحال مع الغاية الاستراتيجية، فإن الإدارة العليا يجب أن تكون محدَّدة بشأن الغايات (مثل تقليل أوقات تطوير المنتجات بنسبة 75%) دون إلزام العاملين بالوسائل الواجب اتباعها لتحقيق هذه الغايات.

وعلى غرار الغاية الاستراتيجية، فإن التحديات تسهم في توسيع نطاق المؤسسة. وقد حدَّدت شركة “كانون” لمهندسيها سعراً مستهدفاً قدره 1,000 دولار لآلة الطباعة المنزلية، حتى تحل محل “زيروكس” في مجال آلات الطباعة الشخصية. وكانت أرخص آلة الطباعة من إنتاج شركة “كانون” تُباع في ذلك الحين بعدة آلاف من الدولارات. وأية محاولة لتقليل تكلفة الطرازات المصنَّعة آنذاك لم تكن لتمنح شركة “كانون” التحسين الجذري في الأداء السعري الذي تحتاجه لتأخير شركة “زيروكس” أو ردعها عن دخول سوق آلات الطباعة الشخصية. وبدلاً من ذلك، واجه مهندسو شركة “كانون” تحدياً يتمثل في إعادة اختراع آلة الطباعة، وهو تحدٍ واجهوه باستبدال الخرطوشة التي تُستعمَل لمرة واحدة بآلية معقدة لنقل الصور يتم استخدامها في آلات الطباعة الأخرى.

وتأتي التحديات المؤسسية من تحليل المنافسين وكذلك من النمط المتوقع لتطور القطاع. وتكشف هذه العوامل معاً عن فرص تنافسية محتملة وتحدّد المهارات الجديدة التي ستحتاجها المؤسسة لأخذ زمام المبادرة بعيداً عن أقوى الجهات الفاعلة وأفضلها وضعاً. (ويتناول الشكل التوضيحي “بناء ميزة تنافسية في ’كوماتسو‘” الطريقة التي ساعدت بها التحديات شركة “كوماتسو” على تحقيق غايتها).

بناء ميزة تنافسية في “كوماتسو”

لكي يكون التحدي فعالاً، يجب على الأفراد والفرق في مختلف إدارات المؤسسة فهمه ومعرفة آثاره على وظائفهم. وسرعان ما تكتشف الشركات التي تضع تحديات مؤسسية لخلق مزايا تنافسية جديدة (كما فعلت شركتا “فورد” و”آي بي إم” مع تحسين الجودة) أن إشراك المؤسسة بأكملها يتطلب من الإدارة العليا تنفيذ ما يلي:

- خلق الإحساس بالاستعجال، أو ما يشبه الأزمة، من خلال تضخيم الإشارات الضعيفة في البيئة التي تشير إلى الحاجة إلى التحسين، بدلاً من ترك الأمور تستفحل حتى تحدث أزمة حقيقية. على سبيل المثال، وضعت شركة “كوماتسو” ميزانيتها على أساس أسوأ أسعار الصرف التي بالغت في تقييم سعر الين الياباني.

- تطوير تركيز المنافس على كل المستويات من خلال استخدام الذكاء التنافسي على أوسع نطاق ممكن. يجب أن يكون كل موظف قادراً على قياس جهوده مقارنة بأقوى المنافسين في فئته بحيث يصبح التحدي شخصياً. على سبيل المثال، عرضت شركة “فورد” للعاملين في خطوط الإنتاج شرائط فيديو للعمليات في أكثر مصانع “مازدا” كفاءة.

- تزويد الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها للعمل بفعالية، من خلال التدريب مثلاً على الأدوات الإحصائية وحل المشكلات وهندسة القيمة وبناء الفريق.

- منح المؤسسة الوقت الكافي لاستيعاب التحدي قبل تعريضهم لتحدٍ آخر. عندما تفرط المؤسسة في طرح مبادرات متنوعة، سيحاول مدراء الإدارة الوسطى في كثير من الأحيان حماية موظفيهم من عبء الأولويات المتغيرة. لكن هذا الموقف الذي يستدعي ضمنياً “تمهُّل الموظفين ريثما يرون ما إذا كان مسؤولو الإدارة العليا جادين هذه المرة” يقضي في النهاية على مصداقية التحديات المؤسسية.

- وضع مراحل رئيسية وآليات مراجعة واضحة لتتبُّع التقدم المُحرّز، والتأكد أن عملية التقدير والمكافآت الداخلية تعزز السلوكيات المرغوبة. يهدف كل ذلك إلى جعل التحدي حتمياً لجميع العاملين في الشركة.

ومن المهم التمييز بين عملية إدارة التحديات المؤسسية والمزايا التي تخلقها العملية. وأياً كان التحدي الفعلي، سواءً كان يتعلّق بالجودة أو التكلفة أو هندسة القيمة أو أي شيء آخر، فهناك حاجة ماسة لإشراك الموظفين على المستوى الفكري والعاطفي في تطوير مهارات جديدة. ولن يترسّخ التحدي في كل حالة إلا إذا شعر كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين من المستوى الأدنى بالمسؤولية المتبادلة عن القدرة التنافسية.

ونعتقد أنه قد طُلب من العاملين في الكثير من الشركات تحمل نصيب غير عادل من اللوم على الفشل التنافسي. على سبيل المثال، سعت الإدارة في إحدى الشركات الأميركية لخفض حزمة أجور الموظفين بنسبة 40% في الساعة لتقريب تكاليف العمالة مع الشركات المنافسة في الشرق الأقصى. وكانت النتيجة إضراباً استمر لفترة طويلة من الزمن، وفي النهاية تم خفض الأجور بنسبة 10% لموظفي خطوط الإنتاج. وعلى الرغم من ذلك، فقد شكّلت تكاليف العمالة المباشرة في التصنيع أقل من 15% من إجمالي القيمة المضافة. وهكذا نجحت الشركة في إضعاف معنويات قوتها العاملة من أصحاب الياقات الزرقاء من أجل خفض التكاليف الإجمالية بنسبة 1.5% فقط. ومن المفارقات العجيبة أن التحليلات اللاحقة أثبتت أن أهم وفورات التكاليف التي حققها منافسوهم لم تتحقق من خلال خفض الأجور، بل من خلال اتباع حزمة أفضل من أساليب العمل التي ابتكرها الموظفون أنفسهم. ولك أن تتخيل مدى حرص العاملين الأميركيين على تقديم إسهامات مماثلة بعد الإضراب وعمليات خفض الأجور. قارن هذا الموقف بما حدث في شركة “نيسان” عندما ارتفع سعر صرف الين: اتخذت الإدارة العليا قراراً بتحمُّل أفرادها النصيب الأكبر من خفض الأجور، ثم طلبت من مدراء الإدارة الوسطى وموظفي خطوط الإنتاج تحمُّل نصيب أقل نسبياً من خفض الأجور.

والمسؤولية المتبادلة تعني تقاسم الأرباح وتقاسم الأعباء، لكن عبء إنعاش القدرات التنافسية يقع في الكثير من الشركات على عاتق الموظفين الذين يتحملون أقل قدر من المسؤولية عن تراجع مستوى أداء المؤسسة. ويُطلب من العاملين في كثير من الأحيان أن يلتزموا بتحقيق أهداف الشركة دون توقيع أية التزامات مماثلة على الإدارة العليا، سواء فيما يتعلق بالأمن الوظيفي أو المشاركة في صناعة القرار أو القدرة على التأثير على اتجاه أنشطة العمل. ويؤدي هذا النهج أحادي الجانب لاستعادة القدرة التنافسية إلى سلب الكثير من الشركات قدرتها على تسخير القوة الفكرية لموظفيها.

ويعد خلق الشعور بالمسؤولية المتبادلة أمراً بالغ الأهمية لأن القدرة التنافسية تعتمد في نهاية المطاف على سرعة تضمين الشركة لمزايا جديدة في صلب نظامها المؤسسي، وليس على رصيدها من المزايا في أي وقت معين. وبالتالي، يجب توسيع مفهوم الميزة التنافسية إلى ما بعد بطاقة قياس الأداء التي يستخدمها الكثير من المدراء الآن: هل تكاليفي أقل؟ هل ستحصل منتجاتي على علاوة سعرية؟

ونادراً ما تستمر المزايا التنافسية لآجال طويلة. ويمكن تشبيه الكشف عن ميزة تنافسية جديدة بالحصول على معلومات سرية بشأن أحد الأسهم: بمعنى أن أول شخص يتصرف بناءً على هذه المعلومة يحقق أرباحاً تفوق الآخرين. وعندما يكون منحنى الخبرة لا يزال في بداياته، فإن الشركة التي تنجح في بناء القدرات قبل منافسيها، كما تخفّض الأسعار لجذب العملاء وتخفّض التكاليف مع ارتفاع حجم الإنتاج، هي التي تحقق أعلى الأرباح. إذ يتداول الشخص المبادر سهم الشركة على أساس حقيقة أن المنافسين قدّروا الحصة السوقية بأقل من قيمتها الحقيقية ولم يسعوا للحصول على حصة إضافية لأنهم لم يفهموا كيف يمكن ترجمة الريادة في الحصة السوقية إلى تكاليف أقل وهوامش ربح أفضل. ولكن لن تكون هناك حصة سوقية مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية عندما تبني كل شركة من شركات أشباه الموصلات العشرين قدرة كافية لخدمة 10% من السوق العالمية.

ويُعد الحفاظ على المزايا الحالية أمراً مختلفاً تماماً عن بناء مزايا جديدة. ويكمن جوهر الاستراتيجية في إنشاء مزايا تنافسية للمستقبل بشكل أسرع من المنافسين الذين يقلدون المزايا التي تمتلكها اليوم. وقد اعتمد المنتجون اليابانيون في الستينيات على مزايا العمالة وتكلفة رأس المال. وعندما بدأ المصنعون الغربيون نقل الإنتاج إلى الخارج، عملت الشركات اليابانية على تسريع استثمارها في تكنولوجيا العمليات وخلقت مزايا الحجم والجودة. وعندئذٍ لجأ منافسوها في الولايات المتحدة وأوروبا إلى ترشيد التصنيع وأضافوا سلسلة أخرى من المزايا إلى جعبتهم من خلال تسريع معدل تطوير المنتجات، ثم عملوا على بناء علامات تجارية عالمية، ثم عملوا على سلب المنافسين مهاراتهم من خلال التحالفات وصفقات تعهيد أعمالهم لجهات خارجية. ما الدرس المستفاد من ذلك؟ قدرة المؤسسة على تحسين المهارات الحالية وتعلم مهارات جديدة هي أقوى الميزات التنافسية كافة.

ويستلزم تحقيق الغاية الاستراتيجية أن تواجه الشركة منافسين أكبر حجماً ويمتلكون قدرات مالية أفضل منها. وهذا يعني إدارة العلاقات التنافسية بعناية بحيث يتم الحفاظ على الموارد النادرة. ولا يسع المدراء فعل ذلك ببساطة من خلال أداء الأدوار نفسها بشكل أفضل، كإجراء تحسينات هامشية على تقنيات المنافسين وممارساتهم التجارية. بل يجب عليهم بدلاً من ذلك تغيير قواعد اللعبة تماماً بطرق تسلب الشركات القائمة مزاياها، وذلك من خلال ابتكار مناهج جديدة لدخول السوق وبناء المزايا وخوض المعارك التنافسية. ولا يعتبر المنافسون الأذكياء أن الهدف هو محاكاة القدرات التنافسية بطريقة التقليد الأعمى، بل الابتكار التنافسي، وهو فن الإقدام على مخاطر تنافسية بنسب يمكن إدارتها.

ولا يعتبر المنافسون الأذكياء أن الهدف هو محاكاة القدرات التنافسية بطريقة التقليد الأعمى، بل الابتكار التنافسي، وهو فن الإقدام على مخاطر تنافسية بنسب يمكن إدارتها.

وتظهر 4 مناهج للابتكار التنافسي بوضوح في التوسُّع العالمي للشركات اليابانية. وتتمثل هذه المناهج فيما يلي: بناء طبقات من المزايا، والبحث عن الفرص غير المستغلَّة، وتغيير شروط المشاركة، والمنافسة من خلال التعاون.

وكلما اتسع نطاق مزايا الشركة، قلت المخاطر التي تواجهها في المعارك التنافسية. وقد عمل المنافسون العالميون الجدد على بناء مثل هذه المزايا من خلال التوسع المطرد في ترسانات الأسلحة التنافسية. لقد انتقلوا بمهارة فائقة من المزايا التي يصعب الدفاع عنها، مثل انخفاض تكاليف الأجور، إلى مزايا يمكن الدفاع عنها بسهولة، مثل العلامات التجارية العالمية. ويوضّح قطاع صناعة أجهزة التلفزيون الملونة اليابانية هذه العملية لإضافة طبقات من المزايا واحدة تلو الأخرى.

ففي عام 1967، أصبحت اليابان أكبر منتج لأجهزة التلفزيون غير الملونة. وفي عام 1970، راحت تسد الفجوة في أجهزة التلفزيون الملونة. واستخدم المصنعون اليابانيون ميزتهم التنافسية المتمثلة آنذاك في انخفاض تكاليف العمالة في المقام الأول، وذلك لبناء قاعدتهم في العلامات التجارية الخاصة، ثم انتقلوا بسرعة لإنشاء مصانع على مستوى العالم. منحهم هذا الاستثمار طبقات إضافية من المزايا، ممثَّلة في الجودة والموثوقية، بالإضافة إلى المزيد من التخفيضات في التكلفة نتيجة تحسين العمليات. وأدركوا في الوقت نفسه أن هذه المزايا القائمة على التكلفة كانت عرضة للتغيُّر في تكاليف العمالة وتكنولوجيا العمليات والمنتجات وأسعار الصرف والسياسة التجارية. ومن ثم فقد حرصوا طوال السبعينيات على الاستثمار أيضاً بكثافة في بناء القنوات التسويقية والعلامات التجارية، وبالتالي خلق طبقة أخرى من المزايا، ممثَّلة في حق الامتياز التجاري العالمي. وعملوا في أواخر السبعينيات على توسيع نطاق منتجاتهم وأعمالهم لجني ثمار هذه الاستثمارات الضخمة، وبحلول عام 1980، أنشأت كبرى الجهات الفاعلة، “ماتسوشيتا” و”شارب” و”توشيبا” و”هيتاشي” و”سانيو”، مجموعات ذات صلة من الأعمال التي يمكن أن تدعم استثمارات التسويق العالمية. وعملت في الآونة الأخيرة على الاستثمار في مراكز التصنيع والتصميم الإقليمية لتكييف منتجاتها بشكل وثيق مع الأسواق الوطنية.

اعتبر هؤلاء المصنّعون أن المصادر المختلفة للميزة التنافسية أشبه بطبقات يعضّد بعضها بعضاً، وليست اختيارات متعارضة يستبعد بعضها بعضاً. وما يسميه البعض الانتحار التنافسي، أي السعي وراء التكلفة والتمايز، هو بالضبط ما يسعى إليه الكثير من المنافسين.3 ونجحوا بفضل استخدام تكنولوجيا التصنيع المرنة والذكاء التسويقي في الابتعاد عن “المنتجات العالمية” القياسية وصناعة منتجات أكثر ابتكاراً، مثل “الميني فان مازدا”، التي تم تطويرها في كاليفورنيا خصيصاً لسوق الولايات المتحدة.

هناك نهج آخر للابتكار التنافسي، ويتمثّل في البحث عن الفرص غير المستغلَّة والاستفادة من عنصر المفاجأة الذي يعد أداة حاسمة في المعارك التجارية كما في المعارك الحربية. ويعمل المنافسون الجدد الناجحون على البقاء دون عتبة الاستجابة التي يمتلكها منافسوهم الأكبر منهم حجماً والأقوى منهم مكانةً، لا سيما في المراحل الأولى من حروب الأسواق العالمية. ويعد اقتحام مجالات غير محمية جيداً إحدى طرق تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وللعثور على فرص غير مستغلَّة، يجب أن يتخلى المدراء عن الأفكار التقليدية حول كيفية اقتحام الأسواق أو تحدي المنافسين. على سبيل المثال، توجّهنا إلى إحدى كبرى الشركات متعددة الجنسيات بالولايات المتحدة، وطلبنا من عدد من المدراء الإقليميين أن يصفوا لنا ما تفعله الشركات اليابانية المنافسة في السوق المحلية. فقال أحدهم: “غالباً ما يغزون أسواقنا بالمنتجات الرخيصة. دائماً ما تقدّم الشركات اليابانية منتجات رديئة الجودة”. وجد متحدث آخر التعليق مثيراً للاهتمام ولكنه أبدى اعتراضه قائلاً: “إنهم لا يقدمون أية منتجات رديئة الجودة في السوق التي أعمل بها، لكن لديهم بعض الابتكارات المثيرة في المنتجات الراقية. يجب علينا حقاً عكس هندسة آلية العمل المتبعة لدينا”. وقد روى زميل ثالث قصة أخرى قال فيها: “لم يحاولوا الاستيلاء على الحصة السوقية لشركتي، لكنهم قدموا لي عرضاً رائعاً لتوريد المكوّنات”. وهكذا وجد المنافس الياباني فرصة مختلفة حاول استغلالها في كل دولة.

ويبدأ البحث عن الفرص غير المستغلَّة بالتحليل الدقيق للفكر السائد لدى المنافس: كيف تحدد الشركة “السوق المستهدفة”؟ وما الأنشطة الأكثر ربحية؟ وما الأسواق الجغرافية الحافلة بالقلاقل لدرجة تحول دون دخولها؟ لا يتمثل الهدف في العثور على شريحة من قطاع معين (أو مجال تسويق محدد) من خلال السير في طريق نادراً ما يسلكه كبار المنافسين، بل بناء قاعدة للانطلاق منها وشن الهجوم خارج المجال السوقي الذي يشغله روّاد القطاع في الوقت الحالي. ويتمثّل الهدف الرئيسي آنذاك في إيجاد ملاذ لا يشهد حالة من التنازع على الأرباح، وقد يكون هذا الملاذ عبارة عن قطاع معين من المنتجات (الدراجات النارية “الرخيصة”)، أو شريحة من سلسلة القيمة (بعض المكوِّنات في قطاع الكمبيوتر)، أو سوق جغرافية معينة (أوروبا الشرقية).

على سبيل المثال، عندما واجهت شركة “هوندا” عدداً من روّاد قطاع صناعة الدراجات النارية، بدأت بمنتجات كانت تقع خارج التعريف التقليدي للمجالات التي يهيمن عليها روّاد هذه المنتجات في السوق. ونتيجة لذلك استطاعت بناء قاعدة عمليات في مجالات غير محمية جيداً، ومن ثم استخدام هذه القاعدة لشن هجوم موسَّع. وقد فشل الكثير من المنافسين في ملاحظة الغاية الاستراتيجية لشركة “هوندا” وكفاءتها المتزايدة في مجاليّ المحركات وناقلات الحركة. ولكن حتى عندما كانت “هوندا” تبيع الدراجات النارية بمحرك بقوة 50 سي سي في الولايات المتحدة، كانت سرعتها تفوق سرعة دراجات ذات محركات أقوى في أوروبا، وبذلك فإنها استطاعت الجمع بين مهارات التصميم والتكنولوجيا التي تحتاجها للتوسُّع المنهجي في شريحة كاملة من الأعمال المتعلقة بصناعة المحركات.

وبعد كل التقدم الذي أحرزته “هوندا” في اكتساب كفاءة أساسية في مجال صناعة المحركات، كان من المفترض أن يشكّل هذا تهديداً يدق ناقوس الخطر لدى المنافسين يحذرهم من إقدامها على اقتحام قطاعات تبدو غير ذات صلة، كالسيارات وجزّازات العشب والمحركات البحرية والمولدات. ولكن مع تركيز كل شركة على سوقها الخاصة، مرّت التهديدات التي مثلتها شركة “هوندا” بإقدامها على تحقيق التنويع الاستثماري الأفقي دون أن يلاحظها أحد. وتستعد اليوم شركات، مثل “ماتسوشيتا” و”توشيبا”، للتحرك واقتحام القطاع بطرق غير متوقعة أيضاً. ولكي تنجح الشركات في الحيلولة دون انتهاز الغير للفرص غير المستغلَّة، يجب عليها توسيع رؤيتها المحيطية من خلال تتبّع وتوقُّع تنقُّل المنافسين العالميين بين قطاعات الإنتاج والأعمال التجارية والأسواق الوطنية ومراحل القيمة المضافة وقنوات التوزيع.

ولا يزال تغيير شروط المشاركة، أي رفض قبول تعريف الجهات الفاعلة للقطاع وحدوده، يمثل شكلاً آخر من أشكال الابتكار التنافسي. ويوضِّح اقتحام شركة “كانون” لمجال آلات الطباعة هذا النهج.

فقد حاولت شركتا “كوداك” و”آي بي إم” في السبعينيات محاكاة نظام عمل شركة “زيروكس” من حيث تجزئة السوق والمنتجات والتوزيع والخدمة والتسعير. ونتيجة لذلك، لم تجد “زيروكس” مشكلة في رصد نوايا المنافسين الجدد واتخاذ إجراءات مضادة. وما كان من شركة “آي بي إم” إلا أن انسحبت نهائياً من قطاع آلات الطباعة، بينما ظلت شركة “كوداك” في المرتبة الثانية في سوق آلات الطباعة الكبيرة التي تهيمن عليها “زيروكس” حتى وقتنا الحالي.

من ناحية أخرى، غيرت شركة “كانون” شروط المشاركة التنافسية. ففي حين أن شركة “زيروكس” كانت تصنع مجموعة واسعة من آلات الطباعة، فقد عملت شركة “كانون” على وضع معايير موحَّدة للآلات والمكونات من أجل خفض التكاليف. وقرّرت بيع منتجاتها من خلال تجار الأدوات المكتبية، بدلاً من محاولة محاكاة قوة المبيعات المباشرة الضخمة لشركة “زيروكس”. كما أنها تجنبت الحاجة إلى إنشاء شبكة خدمة وطنية من خلال ضمان الموثوقية والمتانة في تصميم منتجاتها، ثم إسناد مسؤولية الخدمة إلى التجار أنفسهم. وقد تم بيع آلات “كانون” للطباعة بدلاً من تأجيرها، ما أدى إلى تحرير الشركة من عبء تمويل قاعدة الإيجار. وأخيراً، بدلاً من البيع لرؤساء أقسام الطباعة في الشركات، توجّهت شركة “كانون” إلى موظفي السكرتارية ومدراء الأقسام الذين أرادوا طباعة أوراقهم بأنفسهم. واستطاعت شركة “كانون” في كل مرحلة تجاوز كافة العوائق المحتملة لدخول الأسواق بمهارة فائقة.

وتشير تجربة “كانون” إلى أن هناك فارقاً مهماً بين الحواجز التي تحول دون دخول الأسواق والحواجز التي تحول دون التقليد. وكان على المنافسين الذين حاولوا مضاهاة نظام عمل “زيروكس” دفع تكاليف الدخول نفسها، وكانت الحواجز التي تحول دون التقليد عالية. لكن شركة “كانون” قللت بشكل كبير من الحواجز التي تحول دون دخول الأسواق من خلال تغيير قواعد اللعبة.

كما أدى تغيير القواعد إلى شل قدرة “زيروكس” على الانتقام بسرعة من منافستها الجديدة. وفي مواجهة الحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجية أعمالها وطريقة تنظيمها، أصيبت شركة “زيروكس” بالشلل لبعض الوقت. وأدرك مدراؤها أنهم كلما قاموا بتقليص حجم خط الإنتاج بشكل أسرع وطوّروا قنوات تسويقية جديدة وحسّنوا مستوى الموثوقية، زادت سرعة تآكل قاعدة الربح التقليدية للشركة. وما كان يمكن اعتباره عوامل نجاح حاسمة، ممثَّلة في فريق المبيعات الوطني وشبكة الخدمة التابعة لشركة “زيروكس” وقاعدة مستخدميها الكبيرة من الآلات المؤجرة، واعتمادها على إيرادات الخدمة، أصبحت حواجز تحول دون الانتقام. وبهذا المعنى، فإن الابتكار التنافسي يشبه رياضة الجودو: أي أن الهدف هو استخدام وزن المنافس لهزيمته. ولا يحدث هذا من خلال مضاهاة قدرات الشركات الرائدة ولكن من خلال إقدام الشركة نفسها على امتلاك قدرات قد تبدو مختلفة تمام الاختلاف.

وهكذا فإن آلية عمل الابتكار التنافسي تقوم على أساس منطقي يفيد أن المنافس الناجح قد توصّل على الأرجح إلى وصفة معينة للنجاح. لذا قد يكون أمضى سلاح في يد المنافسين الجدد هو امتلاكهم رؤية جديدة دون التقيُّد بممارسات معينة يجب ألا يحيدوا عنها. من هذا المنطلق فإن أكبر نقاط ضعف الشركات العريقة يكمن في إيمانها بممارسات معينة تتقيَّد بها دون غيرها.

إذ يمكن أحياناً تحقيق الفوز دون خوض معارك تُذكَر، من خلال الحصول على التراخيص واتفاقيات تعهيد الأعمال لجهات خارجية وتنفيذ مشاريع مشتركة. على سبيل المثال، تؤدي التحالفات التي عقدتها شركة “فوجيتسو” في أوروبا مع شركتي “سيمنز” و”إس تي سي” (أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر في بريطانيا) والولايات المتحدة مع شركة “أمدال” (Amdahl) إلى زيادة حجم التصنيع والوصول إلى الأسواق الغربية. وقد أسَّست شركة “ماتسوشيتا” في أوائل الثمانينيات مشروعاً استثمارياً مشتركاً مع شركات “ثورن” (في المملكة المتحدة) و”تيليفونكين” (في ألمانيا) و”طمسون” (في فرنسا)، ما سمح لها بمضاعفة قدراتها ضد شركة “فيليبس” بسرعة في معركة الريادة في مجال أجهزة الفيديو كاسيت في السوق الأوروبية. وعند خوضها المعارك ضد المنافسين العالميين الأكبر، عملت الشركات اليابانية بحكمة قديمة قِدَم الصراع البشري نفسه: عدو عدوي صديقي.

ويعد إضعاف جهود التطوير لدى المنافسين المحتملين هدفاً آخر للتعاون التنافسي. فقد حاول المنافسون اليابانيون في حرب الإلكترونيات الاستهلاكية اختراق مجالات العمل التقليدية، مثل أجهزة التلفزيون والمكبرات الصوتية، وتطوعوا في الوقت نفسه لصناعة منتجات الجيل الجديد، مثل أجهزة الفيديو كاسيت وكاميرات الفيديو ومشغلات الأقراص المضغوطة للمنافسين الغربيين. كانوا يأملون أن يقلّص منافسوهم الإنفاق على التطوير في هذه المجالات، وهذا ما حدث بالضبط في معظم الأحيان. لكن الشركات التي تخلت عن جهود التطوير نادراً ما عاودت الظهور كمنافس جاد في معارك المنتجات الجديدة التي ظهرت لاحقاً.

يمكن أيضاً استخدام التعاون للتعرُّف على نقاط القوة والضعف لدى المنافسين. ويمنح مشروع “تويوتا” الاستثماري المشترك مع شركات “جي إم” (جنرال موتورز) و”مازدا” و”فورد” صانعي السيارات أفضلية لا تقدر بثمن لتقييم التقدم الذي أحرزه منافسوهم في الولايات المتحدة في مجالات خفض التكلفة ورفع مستوى الجودة والتكنولوجيا. يمكنهم أيضاً التعرُّف على طبيعة التنافس في شركتيّ “جي إم” و”فورد”: متى ستخوضان المعارك ومتى لا تحققان الفوز. لكن العكس صحيح أيضاً بطبيعة الحال، إذ تمتلك شركتا “فورد” و”جي إم” الفرصة ذاتها للتعلم من شركائهما المنافسين.

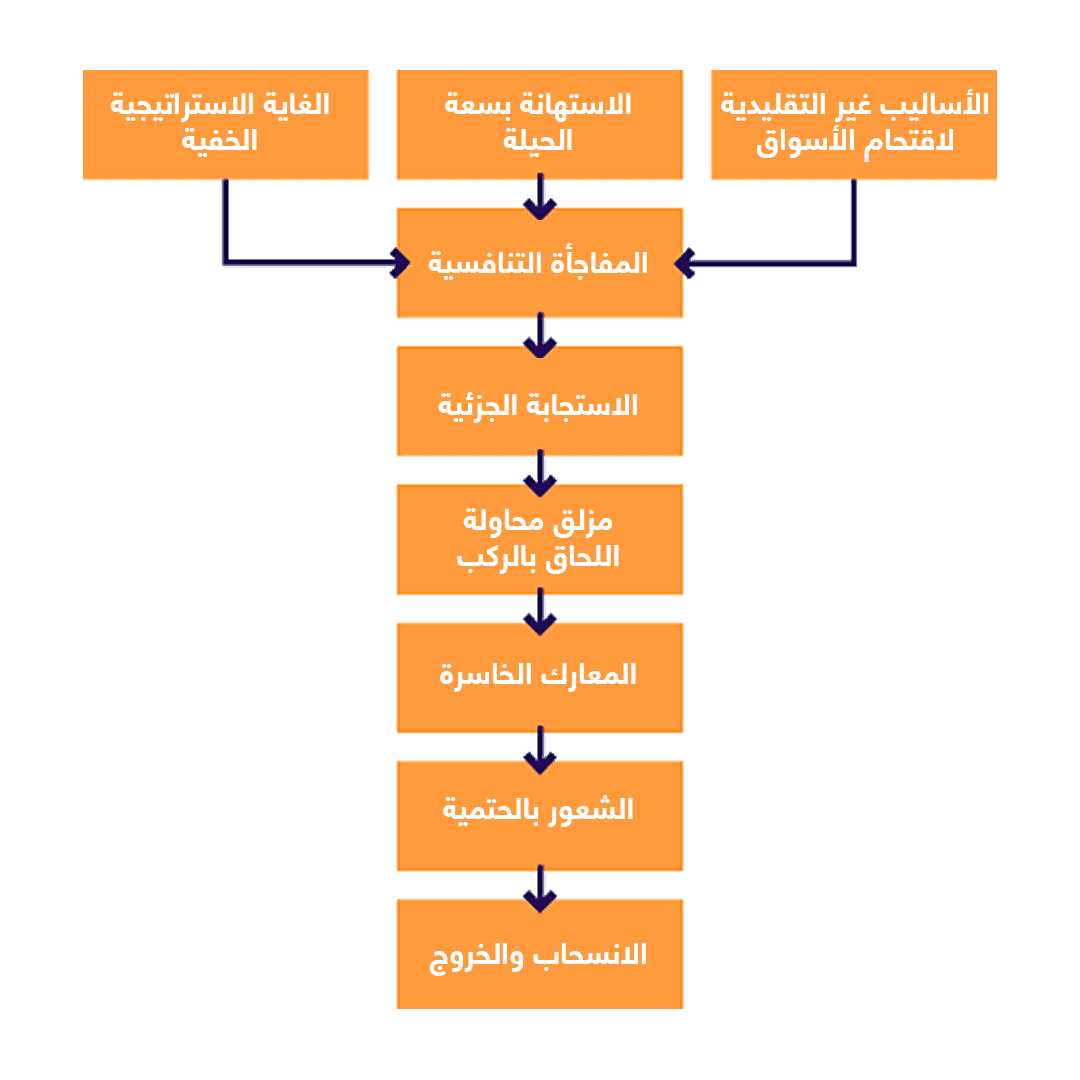

ويتضمن الطريق إلى إنعاش القدرات التنافسية الذي حدّدنا معالمه رؤية جديدة للاستراتيجية. إذ تضمن الغاية الاستراتيجية توافر عنصر الاتساق في تخصيص الموارد على المدى البعيد. وتركز التحديات المؤسسية المفصلة بوضوح على جهود الأفراد على المدى المتوسط. وأخيراً، فإن الابتكار التنافسي يسهم في تقليل المخاطر التنافسية على المدى القصير. ويوفر هذا الاتساق على المدى البعيد والتركيز على المدى المتوسط والابتكار والمشاركة على المدى المنظور مفتاحاً للاستفادة من الموارد المحدودة في إطار السعي لتحقيق أهداف طموحة. ولكن مثلما توجد عملية تؤدي إلى تحقيق الفوز، هناك أيضاً عملية تسفر عن الاستسلام. ويتطلب إنعاش القدرات التنافسية فهم هذه العملية أيضاً.

كيف فقدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية حقهما الطبيعي في الهيمنة على الصناعات العالمية، على الرغم من ريادتهما التكنولوجية وقدرتهما على الوصول إلى الأسواق الإقليمية الكبيرة؟ لا توجد إجابة مختصرة. فنادراً ما تدرك الشركات قيمة توثيق الفشل. والأخطر من ذلك أن هذه الشركات نادراً ما تبحث في مبادئها الإدارية التقليدية عن بذور الاستسلام التنافسي. لكننا نعتقد أن هناك ما يسمى بعلم أمراض الاستسلام الذي يعطينا بعض القرائن المهمة في هذا الشأن. (انظر العمود الجانبي “عملية الاستسلام”).

[su_expand more_text=”المزيد” less_text=”الأقل” height=”50″ link_color=”#66abe8″ link_style=”button” link_align=”right”]عملية الاستسلام

شهدنا خلال العقدين الماضيين عدداً من معارك الريادة العالمية، ورأينا خلالها نمطاً من الهجوم التنافسي والانكماش بطريقة بدت متشابهة بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات. ونطلق على هذه الظاهرة عملية الاستسلام.

بدأت العملية بهدف خفي. ونظراً لعدم امتلاك الشركات الغربية لأهداف بعيدة المدى تركز على المنافسين، فإنها لم تنسب مثل هذه الأهداف لمنافسيها، كما أنها أجرت حساباتها للمخاطر والتهديدات التي يشكلها المنافسون المحتملون في ضوء مواردهم الحالية، دون أخذ سعة حيلتهم في الحسبان. وقد أدى ذلك إلى الاستهانة المنهجية بصغار المنافسين الذين كانوا يستوعبون التكنولوجيا بسرعة فائقة من خلال الحصول على التراخيص وفهم السوق من خلال شركائهم من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وتحسين جودة منتجاتهم والإنتاجية الصناعية من خلال برامج مشاركة الموظفين على مستوى الشركة. ولطالما أغفلت الشركات الأميركية والأوروبية الغايات الاستراتيجية والمزايا غير الملموسة لمنافسيها.

وإضافة إلى المفاجأة التنافسية، كانت حقيقة أن المنافسين الجدد عادة ما يهاجمون الحدود الخارجية للأسواق (مثلما فعلت شركة “هوندا” في سوق الدراجات النارية الصغيرة، وشركة “ياماها” (Yamaha) في سوق أجهزة البيانو الكبيرة، وشركة “توشيبا” في سوق أجهزة التلفزيون الصغيرة غير الملونة) قبل الدخول في مواجهة مباشرة مع الشركات العريقة. وغالباً ما تخطئ الشركات العريقة قراءة هذه المحاولات الهجومية، وتنظر إليها باعتبارها جزءاً من استراتيجية البحث عن مجال تسويق محدد وليست بحثاً عن “فرص غير مستغلَّة”. وقد تم تجاهل الاستراتيجيات غير التقليدية لدخول الأسواق (مثل حيازات الأقلية في الدول الأقل نمواً واستخدام القنوات غير التقليدية وإعلانات الشركات المكثَّفة) أو رفضها باعتبارها أساليب ملتوية. على سبيل المثال، قال المدراء الذين تحدثنا معهم إن حضور الشركات اليابانية كان معدوماً في قطاع صناعة أجهزة الكمبيوتر بأوروبا. ويمكن القول إن هذا الرأي لم يجانبه الصواب من حيث سطوع نجم العلامة التجارية، لكن الشركات اليابانية تسيطر على ما يُقدَّر بنحو ثلث القيمة الصناعية المضافة في مبيعات الأجهزة لشركات الكمبيوتر التي تتخذ من أوروبا مقراً لها. وبالمثل، فقد زعم منتجو السيارات الألمانية أنهم لا يكترثون برغبة المنتجين اليابانيين في اقتحام سوق السيارات الفخمة. ولكن مع تعرض طُرزها الرخيصة لضغوط هائلة من جانب المنتجين اليابانيين، أعلنت شركة “بورش” أنها لن تصنع السيارات “الموجَّهة إلى المستهلكين محدودي الدخول” بعد الآن.

وكثيراً ما أساء مدراء الشركات الغربية تفسير أساليب منافسيهم التكتيكية. إذ كانوا يعتقدون أن الشركات اليابانية والكورية تبني قدراتها التنافسية على أساس التكلفة والجودة فقط. ويؤدي هذا عادةً إلى استجابة جزئية لمبادرات هؤلاء المنافسين تقتضي نقل عمليات التصنيع إلى الخارج أو تعهيد الأعمال لجهات خارجية أو إنشاء برامج الجودة. ونادراً ما كان يتم إدراك المشهد الكلي للمخاطر التنافسية، من حيث طبقات المزايا المتعددة والتوسُّع في قطاعات المنتجات ذات الصلة وتطوير مكانة العلامة التجارية على مستوى العالم. وتؤدي محاكاة الأساليب السطحية المتبعة في الآونة الحالية من قِبَل المنافسين إلى وقوع الشركات الغربية في مزلق المحاولات الدائمة للحاق بالركب. وهكذا خسرت الشركات واحدة تلو الأخرى معاركها وباتت ترى الاستسلام أمراً لا مفر منه. لم يكن الاستسلام أمراً لا مفر منه بالطبع، لكن تم شن العمليات الهجومية بطريقة تخفي الأهداف النهائية وتنم عن تجنُّب المواجهة المباشرة.

[/su_expand]وسيجانبنا الصواب إذا اعتقدنا أن بوسعنا اختزال جوهر الفكر الاستراتيجي الغربي في 8 قواعد للتميز و7 عناصر لنموذج الإدارة و5 قوى تنافسية و4 مراحل لدورة حياة المنتج و3 استراتيجيات عامة، ومصفوفات لا حصر لها من عنصرين أو أكثر.4 وعلى الرغم من ذلك، فقد اتخذت “التطورات” في الاستراتيجية على مدار الأعوام العشرين الماضية شكل المزيد من الأنماط، والإرشادات الاستدلالية والقوائم المصحوبة غالباً بقواعد تجريبية مشكوك فيها. علاوة على ذلك، فحتى المفاهيم المعقولة، مثل دورة حياة المنتج ومنحنى الخبرة ومجموعة المنتجات والاستراتيجيات العامة، غالباً ما تكون لها آثار جانبية سلبية، وذلك لأنها تقلل من عدد الخيارات الاستراتيجية التي يجدر بالإدارة مراعاتها، كما أنها تخلق حلولاً مؤداها تفضيل بيع الشركات بدلاً من الدفاع عنها، وتسفر عن استراتيجيات يستطيع المنافسون التنبؤ بها وفك شفرتها بسهولة.

وتؤدي الوصفات الجاهزة للاستراتيجية إلى الحد من فرص الابتكار التنافسي. فقد تمارس الشركة الواحدة 40 عملاً تجارياً ولكنها تتبع 4 استراتيجيات فقط، ممثلةً في الاستثمار أو الاحتفاظ أو جني الأرباح أو البيع. ويُنظر في كثير من الأحيان إلى الاستراتيجية باعتبارها أداة لتحديد المكانة التنافسية يتم من خلالها اختبار الخيارات في ضوء مدى ملاءمتها للهيكل الحالي لقطاع العمل. لكن الهيكل الحالي لقطاع العمل يعكس نقاط القوة لدى روّاد القطاع، وعادة ما يكون اللعب وفقاً لقواعد الروّاد بمثابة انتحار تنافسي.

وقد أصبح الكثير من المدراء أكثر قدرة على رسم خرائط القطاع، مسلحين بمفاهيم مثل تجزئة السوق وسلسلة القيمة والمقياس المعياري للمنافسين والمجموعات الاستراتيجية والحواجز التي تحول دون حرية الحركة. لكن بينما كانوا مشغولين في رسم هذه الخرائط، كان منافسوهم يحققون تغيُّرات هائلة في المشهد العام. ولا يتمثل هدف الخبير الاستراتيجي في إيجاد مجال تسويق محدد داخل المشهد الحالي لقطاع العمل، بل إنشاء مشهد جديد يبرز نقاط قوة الشركة، أي مشهد بعيد كل البعد عن الخريطة الحالية.

ولا يتمثل هدف الخبير الاستراتيجي في إيجاد مجال تسويق محدد داخل المشهد الحالي لقطاع العمل، بل إنشاء مشهد جديد يبرز نقاط قوة الشركة، أي مشهد بعيد كل البعد عن الخريطة الحالية.

وينطبق هذا على الوضع الحالي بصفة خاصة بعد أن باتت الحدود الفاصلة بين القطاعات غير مستقرة بالمرة. فقد أدت التغيُّرات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا وإلغاء الضوابط المعمول بها في قطاعات محدَّدة، مثل الخدمات المالية والاتصالات، والعولمة إلى تقويض قيمة التحليل التقليدية لقطاعات العمل. فقد صارت مهارات رسم الخرائط غير ذات قيمة في مراكز رصد الزلزال. لكن الاضطرابات التي تشهدها قطاعات العمل تقدّم فرصاً للشركات الطموحة لإعادة رسم خريطة المشهد العام لصالحها، ما دامت تستطيع التفكير خارج الحدود التقليدية لقطاع العمل.

وتعتبر مفاهيم معينة، مثل “عتيق” و “متراجع”، مفاهيم اصطلاحية إلى حد كبير. فما يعنيه معظم المسؤولين التنفيذيين عندما يصفون مجالاً ما بأنه “عتيق” هو أن نمو المبيعات قد أُصيب بالركود في أسواقهم الجغرافية الحالية التي تُباع فيها المنتجات الحالية من خلال القنوات الحالية. ولا يُعتبر قطاع العمل عتيقاً في مثل هذه الحالات، بل مفهوم المسؤولين التنفيذيين للشركات العاملة في هذا القطاع. وعند سؤاله عما إذا كان قطاع صناعة أجهزة البيانو قد بات عتيقاً، أجاب أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة “ياماها” قائلاً: “يمكن اعتباره كذلك فقط في حال لم نتمكن من الاستحواذ على أية حصة سوقية من أي شخص في أي مكان في العالم وجني الأموال نتيجة لذلك. وعلى أية حال، فلسنا نعمل في مجال أجهزة ’البيانو‘، بل في مجال ’لوحات المفاتيح‘”. وقد استطاعت شركة “سوني” عاماً بعد آخر إنعاش القدرات التنافسية لأعمالها في مجال الراديو وأجهزة التسجيل، على الرغم من تخلي باقي الشركات المصنعة منذ فترة طويلة عن هذه الأعمال باعتبارها أعمالاً عتيقة.

وقد تؤدي النظرة الضيقة لمفهوم المنتجات “العتيقة” إلى حرمان الشركة من عددٍ كبيرٍ من الفرص المستقبلية. فقد اعتقد الكثير من الشركات الأميركية في السبعينيات أن الإلكترونيات الاستهلاكية باتت قطاعاً عتيقاً. حتى إنهم سألوا أنفسهم: “ما المستجدات التي يمكن أن تطرأ على قطاع صناعة التلفزيونات الملونة؟”. ومن هنا تركت شركتا “آر سي أيه” (RCA) و”جنرال إلكتريك”، اللتان تشبثتا بالفرص المتاحة في القطاعات “الأكثر جاذبية”، مثل أجهزة الكمبيوتر المركزية، الساحة للمنتجين اليابانيين الذين احتكروا قطاعات أجهزة الفيديو كاسيت وكاميرات الفيديو ومشغلات الأقراص المضغوطة. ومن المفارقات العجيبة أن قطاع صناعة أجهزة التلفزيون الذي كان يُعتقد يوماً أنه بات قطاعاً عتيقاً يوشك على تحقيق نهضة كبرى. فسيتم إنشاء مشروع بقيمة 20 مليار دولار سنوياً عند طرح أجهزة التلفزيون عالية الدقة في الولايات المتحدة. لكن روّاد صناعة أجهزة التلفزيون قد يستحوذون على جزء صغير فقط من هذه الطفرة في المكاسب.

ويركز معظم أدوات التحليل الاستراتيجي على الأسواق المحلية. ونادراً ما تجبر المدراء على دراسة الفرص والمخاطر العالمية. على سبيل المثال، يصور تخطيط المحفظة الاستثمارية خيارات الاستثمار للإدارة العليا كمجموعة من مجالات العمل بدلاً من تصويرها كمجموعة من الأسواق الجغرافية. والنتيجة متوقعة بطبيعة الحال: عندما تتعرض الشركات لمحاولات الاختراق من قِبَل المنافسين الأجانب، تحاول الشركة التخلي عن هذه المجالات والدخول إلى مجالات أخرى لم تشتد فيها قوة المنافسة العالمية بعد. قد يكون هذا استجابة مناسبة لتضاؤل القدرة التنافسية على المدى المنظور، ولكن نادراً ما تكون هناك مجالات عمل يمكن أن تجد فيها الشركات ذات التوجهات المحلية ملاذاً آمناً. ونادراً ما نسمع مثل هذه الشركات تتساءل: “هل يمكننا الانتقال إلى الأسواق الناشئة في الخارج قبل منافسينا العالميين وإطالة أمد ربحية هذه الأعمال؟ وهل يمكننا شن هجوم مضاد في السوق المحلية لمنافسينا العالميين وإبطاء وتيرة توسعهم؟”. وقد أدلى مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في إحدى الشركات العالمية الناجحة بتعليق يعبر عن هذه الحالة، إذ قال: “يسعدنا أن نجد منافساً يدير شركاته بمفهوم المحفظة الاستثمارية، لأننا سنستطيع حينئذٍ التنبؤ بمقدار الحصة التي يتعين علينا الاستحواذ عليها لإرغام الرئيس التنفيذي لهذه الشركات على وضع شركاته على ’قائمة الشركات المعروضة للبيع‘”.

قد تبالغ الشركات أيضاً في الالتزام بالوصفات التنظيمية، مثل وحدات العمل الاستراتيجية واللامركزية التي ينطوي عليها هيكل وحدة العمل الاستراتيجية. وتعتبر اللامركزية مغرية لأنها تلقي عبء المسؤولية عن النجاح أو الفشل بشكل مباشر على أكتاف المدراء المباشرين. ومن المفترض أن تمتلك كل شركة كافة الموارد التي تحتاجها لتنفيذ استراتيجياتها بنجاح، وفي هذه البيئة الخالية من الأعذار يصعب على الإدارة العليا أن تفشل في تحقيق الأهداف المرسومة لها. ولكن على الرغم من وجود خطوط واضحة للمسؤولية والمساءلة، فإن إنعاش القدرات التنافسية يتطلب قيمة مضافة إيجابية من الإدارة العليا.

ونادراً ما نجد شركات لديها توجه قوي لتنفيذ نظام وحدات العمل الاستراتيجية التي تتمكن من بناء مراكز توزيع عالمية وعلامات تجارية ناجحة. وعادةً ما تتجاوز الاستثمارات في حق الامتياز التجاري لعلامة تجارية عالمية الموارد المخصَّصة والميل إلى المخاطرة في مجال واحد. وفي حين أن بعض العلامات التجارية العالمية للشركات الغربية قد حقق مكانة مستقرة منذ 30 أو 40 عاماً أو أكثر (مثل “هاينز” و”سيمنز” و”آي بي إم” و”فورد” و”كوداك”)، فمن الصعب العثور على أية شركة أميركية أو أوروبية أنشأت علامة تجارية عالمية جديدة في السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية. لكن الشركات اليابانية نجحت في هذا المجال بصورة كبيرة، ومن بينها “إن إي سي” و”فوجيتسو” و”باناسونيك” (ماتسوشيتا) و”توشيبا” و”سوني” و”سايكو” و”إبسون” و”كانون” و”مينولتا” و”هوندا”.

وتعتبر شركة “جنرال إلكتريك” حالة نموذجية في هذا السياق. إذ كان الكثير من أعمال هذه الشركة الأميركية العملاقة غير معروف تقريباً في أوروبا وآسيا. ولم تبذل شركة “جنرال إلكتريك” أي جهد منظَّم لبناء حق الامتياز التجاري المؤسسي على مستوى العالم. وكان على أية شركة تتبع شركة “جنرال إلكتريك” الأم وتطمح للوصول إلى العالمية أن تتحمل عبء إثبات مصداقيتها ومؤهلاتها في السوق الجديدة معتمدة على نفسها فقط. وليس من المستغرب أن يفضِّل بعض شركات “جنرال إلكتريك” الذي كان يمتاز بالقوة يوماً ما الانسحاب من معركة بناء مكانة عالمية للعلامة التجارية. وعلى النقيض من ذلك، تنشغل الشركات الكورية الأصغر، مثل “سامسونج” و”دايو” و”إل جي”، في بناء مظلات من العلامات التجارية العالمية للإسهام في تسهيل اقتحام الأسواق في عدد كبير من المجالات. ويتمثّل المبدأ الأساسي بكل بساطة فيما يلي: قد لا تقل وفورات النطاق أهمية عن وفورات الحجم في دخول الأسواق العالمية. لكن تحقيق وفورات النطاق يتطلب تنسيقاً بين الأعمال لا يمكن إلا للإدارة العليا توفيره.

قد لا تقل وفورات النطاق أهمية عن وفورات الحجم في دخول الأسواق العالمية. لكن تحقيق وفورات النطاق يتطلب تنسيقاً بين الأعمال لا يمكن إلا للإدارة العليا توفيره.

ونعتقد أن المؤسسات غير المرنة التي تطبّق نظام وحدات العمل الاستراتيجية قد أسهمت أيضاً في سلب بعض الشركات عدداً من مهاراتها. وبالنسبة لوحدة العمل استراتيجية غير القادرة على الحفاظ على الاستثمار في كفاءة أساسية، مثل أشباه الموصلات أو الوسائط الضوئية أو محركات الاحتراق، فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على قدرتها التنافسية هي شراء المكوِّنات الرئيسية من المنافسين المحتملين (اليابانيين أو الكوريين في الغالب). وبالنسبة لوحدة العمل الاستراتيجية المحددة في ضوء سوق المنتجات، فإن القدرة التنافسية تعني تقديم منتجات نهائية قادرة على المنافسة من حيث السعر والأداء. ولكن هذا يعطي حافزاً ضئيلاً لمدير وحدة العمل الاستراتيجية للتمييز بين الاستعانة بمصادر خارجية تحقق القدرة التنافسية “المتجسدة في المنتجات” والتنمية الداخلية التي تفرز كفاءات مؤسسية راسخة بقوة يمكن استغلالها في الكثير من المجالات. وعندما يُنظر إلى الأنشطة الأولية لتصنيع المكونات باعتبارها مراكز للتكلفة ذات تسعير تحويلي مضافاً إليه التكلفة الأساسية، قد يبدو الاستثمار الإضافي في النشاط الأساسي استخداماً أقل ربحية لرأس المال مقارنة بالاستثمار في الأنشطة النهائية. وما زاد الطين بلة أن بيانات الحسابات الداخلية قد لا تعكس القيمة التنافسية للاحتفاظ بالسيطرة على الكفاءة الأساسية.

ويمكن تشبيه حق الامتياز التجاري المشترك لعلامة تجارية عالمية والكفاءة الأساسية المشتركة بالملاط في الكثير من الشركات اليابانية. وحينما تفتقر أعمال الشركة إلى هذا الملاط، فإنها ستكون بمثابة فرص غير مستغلَّة يسهل الانقضاض عليها من قِبَل المنافسين العالميين الذين يستثمرون بشكل مطرد في الكفاءات الأساسية. ويستطيع هؤلاء المنافسون استغلال الشركات ذات التوجهات المحلية والاعتماد عليها كمصادر طويلة الأجل واستغلال وفورات النطاق للاستثمار في العلامة التجارية العالمية من خلال التنسيق بين الأعمال التجارية.

ويعتبر البند الأخير على قائمة أخطار اللامركزية هو معيار الأداء الإداري المستخدم عادة في المؤسسات التي تطبّق نظام وحدات العمل الاستراتيجية. حيث لا تتم مكافأة مدراء وحدات العمل إلا على أساس أدائهم مقابل أهداف العائد على الاستثمار. وللأسف غالباً ما يؤدي هذا إلى الإدارة بنظام “المقام الحسابي” الذي يجري اتباعه في مسائل القسمة لأن المسؤولين التنفيذيين سرعان ما يكتشفون أن تقليل الاستثمارات وعدد العاملين (المقام) “يحسّن” النسب المالية التي يتم قياسها من خلالها بسهولة أكبر مقارنة بتحسين النمو في الإيرادات (البسط). كما أنه يعزز الحساسية الشديدة لفترات الركود التي قد تشهدها قطاعات العمل وقد تكون مكلفة للغاية. ويجد المدراء الذين يتعجّلون في تقليل الاستثمارات وفصل العاملين أن الأمر يستغرق وقتاً أطول لاستعادة المهارات المفقودة واللحاق بركب الاستثمار عندما يعاود قطاع العمل الانتعاش مجدداً. نتيجة لذلك، يفقدون حصتهم السوقية في كل دورة اقتصادية. وتخلق الإدارة بنظام “المقام الحسابي” أداة للانكماش وخفض النفقات، لا سيما في القطاعات التي تشهد منافسة شرسة على جذب أفضل الكوادر البشرية ويستثمر فيها المنافسون بلا هوادة.

ويؤدي مفهوم المدير العام كأداة لتقليل النفقات إلى تعزيز مشكلة الإدارة بنظام “المقام الحسابي”. وتتحمل كليات إدارة الأعمال كل اللوم هنا لأنها أرست الفكرة القائلة بأن المدير الذي يمتلك القدرة على إجراء حسابات صافي القيمة الحالية من جهة وتخطيط المحفظة الاستثمارية من جهة أخرى يمكنه إدارة أي عمل في أي مكان.

وتحرص الإدارة العليا في الكثير من الشركات المتنوعة على تقييم المدراء المباشرين على أساس الأرقام وحدها لأنه لا يوجد أساس آخر للحوار. ويتنقل المدراء عدة مرات في إطار “التطور المهني” لدرجة أنهم يعجزون في كثير من الأحيان عن فهم الفروق الدقيقة في الأعمال التجارية التي يديرونها. على سبيل المثال، انتقل مدير يتولى مسؤولية أحد برامج المسارات المعجَّلة في شركة “جنرال إلكتريك” إلى رئاسة مشروع جديد مهم في 5 مجالات عمل خلال 5 سنوات. لكن سرعان ما انتهت سلسلة نجاحاته السريعة عندما واجه شركة يابانية منافسة كان مدراؤها يثابرون في مجال العمل نفسه لأكثر من عقد من الزمان.

وبغض النظر عن القدرات المكتسبة والجهود المبذولة، فلن يتمكّن المدراء المسؤولون عن برامج المسارات المعجَّلة من تطوير المعرفة التفصيلية بالأعمال التي يحتاجونها لإجراء نقاشات موضوعية حول الخيارات التكنولوجية واستراتيجيات المنافسين والفرص العالمية المتاحة. لذا تنجرف المناقشات دائماً إلى “الأرقام”، بينما تقتصر القيمة المضافة للمدراء على الخبرة المالية والتخطيطية التي يحملونها من وظيفة إلى أخرى. وتحل المعرفة بالتخطيط الداخلي وأنظمة المحاسبة للشركة محل المعرفة الجوهرية للأعمال، ما يجعل الابتكار التنافسي أمراً مستبعداً.

وعندما يعرف المدراء أن مهماتهم محدودة بإطار زمني يتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات، فإنهم يشعرون بضغوط هائلة لإنشاء سجل إنجازات جيد بأسرع ما يمكن. وغالباً ما تتخذ هذه الضغوط أحد شكلين: إما عدم التزام المدير بالأهداف التي يمتد خطها الزمني إلى ما بعد المدة المتوقعة لتوليه الوظيفة، أو اعتماد أهداف طموحة وضغطها في إطار زمني ضيق بشكل غير واقعي. حيث يمثل العمل علىالوصول إلى القمة في مجال العمل جوهر الغاية الاستراتيجية، لكن فرض أفق من 3 إلى 4 سنوات على الجهود المبذولة يستدعي ببساطة حدوث كارثة. إذ تتم عمليات الاستحواذ دون الاهتمام بمشاكل التكامل. وتصبح المؤسسة مثقلة بالمبادرات. وتتشكل المشاريع التعاونية دون الاهتمام الكافي بالنتائج التنافسية.

وتعتمد كل نظريات الإدارة الاستراتيجية وكل أنظمة التخطيط المؤسسي تقريباً على تسلسل هرمي استراتيجي تعمل فيه أهداف الشركة على توجيه استراتيجيات وحدة العمل وتعمل فيه استراتيجيات وحدة العمل على توجيه الأساليب الوظيفية.5 وتضع الإدارة العليا الاستراتيجية في هذا التسلسل الهرمي، وتطلب من المستويات الأدنى تنفيذها. ويعتبر الانفصال بين الصياغة والتنفيذ أمراً مألوفاً ومقبولاً على نطاق واسع، لكن التسلسل الهرمي للاستراتيجية يقوّض التنافسية من خلال تعزيز وجهة نظر نخبوية للإدارة تميل إلى حرمان معظم المؤسسة من مزاياها. ويفشل الموظفون في التعرف على أهداف الشركة أو إشراك أنفسهم بعمق في العمل ليصبحوا أكثر قدرة على المنافسة.

وتعتمد كل نظريات الإدارة الاستراتيجية وكل أنظمة التخطيط المؤسسي تقريباً على تسلسل هرمي استراتيجي تعمل فيه أهداف الشركة على توجيه استراتيجيات وحدة العمل وتعمل فيه استراتيجيات وحدة العمل على توجيه الأساليب الوظيفية.

ولا يعد التسلسل الهرمي للاستراتيجية التفسير الوحيد للتصورّات النخبوية حول الإدارة بطبيعة الحال. ويجري ترسيخ هذه الفكرة الخاطئة التي نشأت حول كبار المدراء الناجحين، من خلال معتقدات مبالغ فيها، كقولنا: “لقد أنقذ لي أياكوكا شركة ’كرايسلر‘” و: “لقد أنقذ كارلو دي بينيديتي شركة ’أوليفيتي‘” و: “لقد قلب جون سكولي شركة ’آبل‘ رأساً على عقب”. وكذلك الحال مع بيئة الأعمال المشوبة بالاضطرابات. ويريد مدراء الإدارة الوسطى الذين يعانون ظروفاً تبدو خارجة عن سيطرتهم بشدة تصديق أن الإدارة العليا لديها حلول لكل المشاكل. وتتردد الإدارة العليا بدورها في الاعتراف بأن ذلك ليس صحيحاً، خوفاً من إضعاف معنويات مرؤوسيهم.

وغالباً ما تكون نتيجة كل هذا بيئة يسود فيها الصمت المطبق والسكوت عن مناقشة الطبيعة الحقيقية لمشكلة القدرة التنافسية للشركة على نطاق واسع. على سبيل المثال، أجرينا مقابلات مع مدراء وحدة العمل في إحدى الشركات الذين كانوا يشعرون بالقلق الشديد لأن الإدارة العليا لم تكن تتحدث بصراحة عن التحديات التنافسية التي واجهتها الشركة. وقد افترضوا أن عدم التواصل يشير إلى غياب الوعي من جانب كبار المدراء. ولكن عندما سئلوا عما إذا كانوا منفتحين مع موظفيهم، أجاب هؤلاء المدراء أنفسهم أن بمقدورهم التصدي للمشاكل في حين أن مرؤوسيهم يعجزون عن التصدي لها. في الواقع، كانت المرة الوحيدة التي سمعت فيها قوة العمل عن مشاكل القدرة التنافسية للشركة في أثناء المفاوضات حول الأجور عندما تم استخدام المشاكل كذريعة لانتزاع امتيازاتهم وسلبهم القدرة التفاوضية على رفع الأجور.

وللأسف فإن الخطر الذي يدركه الجميع، ولكن دون أن يتحدث عنه أحد، يخلق حالة من القلق تفوق الخطر الذي تم تحديده بوضوح ويصير النقطة المحورية لجهود حل المشكلات في الشركة بأكملها. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل التحلي بالصدق والتواضع من جانب الإدارة العليا أهم الشروط الأساسية لإنعاش القدرات التنافسية. وثمة سبب آخر يتمثّل في الحاجة إلى جعل “المشاركة” أكثر من مجرد كلمة طنانة.

الخطر الذي يدركه الجميع، ولكن دون أن يتحدث عنه أحد، يخلق حالة من القلق تفوق الخطر الذي تم تحديده بوضوح ويصير النقطة المحورية لجهود حل المشكلات في الشركة بأكملها.

وغالباً ما تكون برامج معينة، مثل حلقات الجودة وخدمة العملاء الشاملة، أقل من التوقعات لأن الإدارة لا تدرك أن التنفيذ الناجح يتطلب توافر عناصر أخرى بخلاف الهياكل الإدارية. وعادةً ما تُعزى الصعوبات في ترسيخ القدرات الجديدة إلى مشاكل “التواصل” المصحوبة بافتراض غير مُعلَن بأن التواصل من القمة إلى القاعدة أقل فعالية، أي “لو أن الإدارة الوسطى توصّل الرسالة بصورة واضحة ومباشرة، لترسخ البرنامج الجديد بسرعة”. وغالباً ما يتم تجاهل الحاجة إلى التواصل التصاعدي من القاعدة إلى القمة، أو يُفترَض أنه لا يعني شيئاً أكثر من التقييم والملاحظات. في المقابل، لا تحقق الشركات اليابانية الفوز لأن لديها مدراء أكثر ذكاءً، ولكن لأنها طورت طرقاً للاستفادة من “أسلوب عش النمل”. لقد أدركوا أن كبار المدراء يشبهون إلى حد ما رواد الفضاء الذين يدورون حول الأرض في مكوك الفضاء. قد يحصل رواد الفضاء على كل المجد، لكن الجميع يعلم أن الذكاء الحقيقي وراء المهمة موجود على الأرض.

تدرك الشركات اليابانية أن كبار المدراء يشبهون إلى حد ما رواد الفضاء الذين يدورون حول الأرض في مكوك الفضاء. قد يحصل رواد الفضاء على كل المجد، لكن الجميع يعلم أن الذكاء الحقيقي وراء المهمة موجود على الأرض.

وعندما تكون صياغة الاستراتيجية نشاطاً نخبوياً، فسيكون من الصعب أيضاً إنتاج استراتيجيات إبداعية حقاً. إذ لا يوجد عدد كافٍ من الرؤساء والتصورات في أقسام التخطيط بالإدارات أو الشركات لتحدي الفكر السائد، لكن من ناحية أخرى، نادراً ما تظهر الاستراتيجيات الإبداعية من طقوس التخطيط السنوية. ودائماً ما تكون نقطة البداية لاستراتيجية العام المقبل هي استراتيجية هذا العام. وتظهر التحسينات بشكل تدريجي. حيث تلتزم الشركة بالقطاعات والأقاليم التي تعرفها حق المعرفة، على الرغم من أن الفرص الحقيقية قد تكون في مكان آخر. وقد جاء الدافع لدخول شركة “كانون” الرائدة في مجال آلات الطباعة الشخصية من أحد فروع الشركة للمبيعات في الخارج، وليس من مسؤولي التخطيط في مقر الشركة باليابان.

ويظل الهدف من التسلسل الهرمي للاستراتيجية صالحاً، وذلك لضمان الاتساق بين قمة الهرم الإداري في المؤسسة وقاعدته. لكن يمكن أن يُستمد هذا الاتساق من غاية استراتيجية واضحة المعالم بصورة أفضل من الخطط التي يتم تطبيقها بشكل غير مرن من القمة إلى القاعدة. وكان التحدي في التسعينيات يتمثّل في منح الموظفين حق التصويت لابتكار وسائل لتحقيق غايات طموحة.

ونادراً ما كنا نجد مدراء حذرين بين الإدارات العليا للشركات التي جاءت من بعيد لتحدي الشركات العريقة في مجال الريادة العالمية. ولكن عند دراسة المؤسسات التي اضطرت إلى الاستسلام في النهاية، وجدنا دائماً كبار المدراء الذين يفتقرون لسبب أو آخر إلى الشجاعة لإلزام شركاتهم بأهداف بطولية، أي أهداف تقع خارج نطاق الخطط المرسومة والموارد الحالية. وقد فشلت الأهداف المتحفِّظة التي وضعوها في خلق حالة من الضغط والشغف للابتكار التنافسي أو إعطاء المؤسسة إرشادات مفيدة. ولا يمكن للأهداف المالية ورسالة الشركة الغامضة توفير الاتجاه الثابت الذي يعد شرطاً أساسياً للفوز في الحروب التنافسية العالمية.

وعادة ما يتم إلقاء اللوم على هذا النوع من التوجهات المحافظة على الأسواق المالية. لكننا نعتقد أن ما يُسمَّى بالتوجهات قصيرة المدى للمستثمرين ببساطة يعكس في معظم الحالات انعدام الثقة في قدرة كبار المدراء على وضع تصور ملموس للأهداف الممتدَّة وتحقيقها. وقد اشتكى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بمرارة من تسبُّب سوق الأسهم في بقاء نسبة سعر أسهم الشركة إلى أرباحها عند 8:1 حتى بعد تحسين العائد على رأس المال المستخدم إلى أكثر من 40% (من خلال بيع الأنشطة الخاسرة دون تفكير وتقليص حجم الأنشطة الأخرى). وبطبيعة الحال، كانت رسالة السوق واضحة: “نحن لا نثق بكم. إذ لم تظهروا أية قدرة على تحقيق النمو المُربِح. وما عليكم سوى التخلص من التقاعس والإدارة بنظام “المقام الحسابي”، وربما كان من المستحسَن أن تستحوذ عليكم شركة تستطيع استغلال مواردكم بشكل أكثر إبداعاً”. ونادراً ما يتضمن سجل إنجازات معظم الشركات الغربية الكبيرة شيئاً يضمن ثقة سوق الأوراق المالية. ولا تكمن المشكلة في أن المستثمرين قد أدمنوا على اتباع استراتيجية قصيرة المدى في استثمار أموالهم، كل ما هنالك أن لديهم بعض الشكوك، وهناك من الأسباب ما يبرر شكوكهم تلك.

ونعتقد أن حذر الإدارة العليا يعكس عدم الثقة في قدرتها على إشراك المؤسسة بأكملها في إنعاش القدرات التنافسية، بدلاً من الاكتفاء برفع الأهداف المالية. ويتمثّل التحدي الحقيقي الذي يواجه الإدارة العليا في تطوير الثقة في قدرة المؤسسة على تحقيق أهداف صعبة وتحفيزها على الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة وتركيز انتباهها لفترة كافية لاستيعاب القدرات الجديدة. ولن يكتسب كبار المدراء الشجاعة التي يحتاجونها لإلزام أنفسهم وشركاتهم بتحقيق الريادة العالمية إلا من خلال مواجهة هذا التحدي.

-

كان هاري إيغور أنسوف من أوائل العلماء الذين طبقوا مفهوم الاستراتيجية على الإدارة، وذلك في كتابه الصادر بعنوان “استراتيجية المؤسسة: نهج تحليلي لسياسة الشركات في النمو والتوسُّع” (Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion) (ماكغرو هيل، 1965)، وكينيث أندروز في كتابه الصادر بعنوان “مفهوم استراتيجية المؤسسة” (The Concept of Corporate Strategy) (داو جونز إيروين، 1971).

-

روبرت بورغلمان، “نموذج لعملية مشروع مؤسسي داخلي في شركة كبرى متنوعة” (A Process Model of Internal Corporate Venturing in the Diversified Major Firm)، المجلة الفصلية للعلوم الإدارية، يونيو/حزيران 1983.

-

على سبيل المثال، انظر مايكل بورتر، “الاستراتيجية التنافسية” (Competitive Strategy) (فري برس، 1980).

-

تم تلخيص الأطر الاستراتيجية لتخصيص الموارد في الشركات المتنوعة في كتاب “صياغة الاستراتيجية: مفاهيم تحليلية” (Strategy Formulation: Analytical Concepts) (ويست ببليشينغ، 1978).

-

على سبيل المثال، انظر بيتر لورانج وريتشارد فانسيل، “أنظمة التخطيط الاستراتيجي” (Strategic Planning Systems) (برنتيس هول، 1977).

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية 2024 .