التنويع الاقتصادي والاستثماري هو أحد أبرز الدروس المستفادة لمنطقة الشرق الأوسط.

تُقدم هارفارد بزنس ريفيو الجزء الثالث من سلسلة الأجزاء الأربعة الخاصة بالمناقشات الثرية حول مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالأعمال والريادة والإدارة في المنطقة العربية، مع بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة “الهلال للمشاريع“، ورئيس شركة “نفط الهلال“، ومؤسس “مبادرة بيرل” من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الأفكار القيادية المهمة خلال هذه الأوقات الاستثنائية.

واجهت بعض الاستثمارات في المنطقة العربية والعالم الجائحة بمرونة ساعدها فيها تنوع محافظها الاستثمارية، بينما توقفت فجأة مشاريع استثمارية أخرى كانت مقتصرة على قطاع واحد، ولم تجد من يساندها حينما أصيبت بالشلل. وللسبب ذاته وجدت بعض الشركات والدول نفسها أمام سلسلة إمداد منقطعة في بداية الجائحة، واكتشفت بشكل متأخر حاجتها إلى التنوع. ولهذا فقد كان “التنويع الاستثماري” أحد أبرز الدروس المستفادة من الجائحة. ولن يكون لدينا أفضل من بدر جعفر ليحدثنا عن هذا الدرس وهو الذي بنى شركاته واستثماراته آخذاً بعين الاعتبار مبدأ التنويع، حتى قبل ظهور هذه الأزمة وغيرها.

“الهلال للمشاريع” هي إحدى شركات “مجموعة الهلال” التي تحرص على التنوع والاستثمار في مختلف القطاعات الاستراتيجية، كالموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة والرعاية الصحية ورأس المال المغامر (الجريء). فإلى أي مدى نجحت دولة الإمارات، من وجهة نظرك، في تنويع اقتصادها الوطني بعيداً عن النفط والغاز خلال السنوات العشرين الماضية؟ وما المجالات التي حققت فيها النجاح، والمجالات الأخرى التي لم تُكلل فيها جهودها بالنجاح المأمول، وكيف ستبدو المرحلة التالية من التنويع الاقتصادي؟

لا شك في أن الإمارات العربية المتحدة قد أحرزت تقدماً ملموساً في تنويع الاقتصاد خلال العقود الأخيرة، بما في ذلك بالطبع تقليل اعتمادها على قطاع النفط والغاز كحصة من الناتج المحلي الإجمالي وكمصدر للإيرادات الحكومية. وأعتقد، إن أسعفتني الذاكرة، أن الإمارات اليوم لا يوجد بها قطاع محدد يمثل أكثر من 30% من الاقتصاد الوطني، ولا تحتاج إلى دراسة الاقتصاد لفهم أن الاقتصاد الأكثر تنوعاً هو بحكم التعريف أكثر مرونة في مواجهة التحولات والصدمات بمرور الوقت (سواءً كانت تحولات صناعية أو تغييراً في سلوك المستهلك أو صدمات جيوسياسية).

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن والذي يجب أن نتعامل معه جميعاً لا يرتبط بالضرورة بالمجالات التي نحرص على التنوع بعيداً عنها، ولكنه يرتبط بالأحرى بالمجالات التي نحرص على التنوع فيها: ما الخطوات التالية، وهل نبذل كل ما في وسعنا لإعداد أنفسنا لانتقال سلس (أو على الأقل ليس انتقالاً وعراً بشكل مفرط)؟

لقد تحدثنا جميعاً منذ سنوات عن الحاجة إلى التحول إلى “اقتصاد المعرفة” والذي يعتمد بطبيعة الحال على الابتكار واعتماد التكنولوجيا، ولكن السمة الرئيسية لهذا النظام الاقتصادي هي اعتماده على رأس المال البشري. والشيء الرائع في رأس المال البشري أنك إذا أحسنت رعايته، فستنمو قيمته بالممارسة، على عكس السلع غير المستدامة كالنفط الذي تتناقص قيمته بالاستخدام.

وكلٌ منا مطالب بأداء الدور المنوط به لتنمية رأس المال البشري.

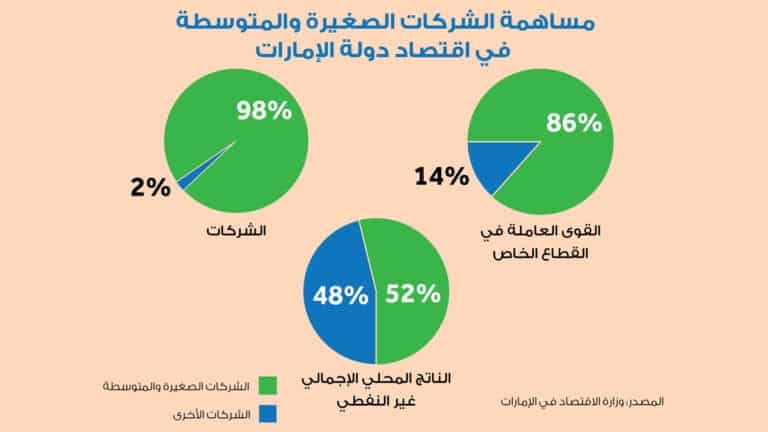

وغنيٌ عن البيان أن الشركات مطالبة بأداء دور رئيسي في تشجيع هذا التحول من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتدريب قوة العمل على إتقان المهارات التكنولوجية ورفع مستوى وعيها الاجتماعي، وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (التي تعد العمود الفقري للمحرك الاقتصادي في أي اقتصاد صحي)، وبالطبع من خلال عملها لصالح الوطن بشكل عام.

ويجب أن تحرص الحكومات على وجود الإطار القانوني الذي يسمح لنا بجذب “محترفي المعرفة” من جميع أنحاء العالم الذين يمكنهم العمل جنباً إلى جنب مع مواهبنا المحلية الناشئة، والاحتفاظ بهم، من أجل إدارة هذه القطاعات الجديدة.

لا بد أيضاً من ضمان مرونة قوانيننا ولوائحنا التنظيمية بما يكفي لتسهيل طرق العمل المختلفة، ومن بينها تلك الطرق المرتبطة بصعود اقتصاد الأعمال المستقلة، مع عدم إغفال ترتيبات العمل المرنة التي قد تصبح قاعدة مستقرة في حقبة ما بعد جائحة كورونا.

ومن أبرز الأمثلة الرائعة على ذلك ما حدث قبل بضعة أشهر فقط حينما طرحت حكومة دبي برنامجاً جديداً للتأشيرات صُمم خصيصاً لجذب العاملين عن بُعد وأسرهم إلى دولة الإمارات (حيث يمكنك العمل بشكل أساسي من المنزل في الإمارات العربية المتحدة لصالح أي شركة حول العالم). لم يكن من المتصور حدوث شيء كهذا قبل 10 سنوات، وربما كان الطلب عليه قليلاً جداً في ذلك الحين، ولكن هذه هي التدخلات السياسية المبتكرة التي ستساعد الإمارات في الحفاظ على قدرتها التنافسية الدولية.

وأريد أن أنوه إلى نقطة مهمة هنا للتأكد من عدم إساءة فهم تعليقاتي على دور الحكومة، إذ لا بد أن أشير إلى أنه على الرغم من ضرورة تبني الحكومة ذاتها للتوجهات الابتكارية، فإن الدور الحقيقي للحكومة لا علاقة له بطرح أفكار تجارية جديدة. ذلك أن الدور الحقيقي للحكومة يقتصر على خلق بيئة آمنة يستطيع فيها رواد الأعمال المحليون والقطاع الخاص طرح أفكارهم الخاصة، وهم على ثقة تامة بأن لديهم فرصة معقولة لتنفيذها بنجاح وتأمين عائد جذاب على استثماراتهم.

وتبدو المؤشرات الدالة على نجاح هذا التوجه ظاهرة للجميع. فقد كان لتطور وتنويع الاقتصاد الإماراتي حتى الآن تأثير إيجابي عميق على القطاع الخاص في البلاد. وكانت “مجموعة الهلال”، من خلال شركة “الهلال للمشاريع”، أحد أبرز المستفيدين من هذه الاستراتيجية، حيث يأتي أكثر من 50% من إيراداتنا الرئيسية حالياً من قطاعات أخرى غير النفط والغاز.

ولكن المهم أن الحكومة والقطاع الخاص لا يتنافس كلٌّ منهما مع الآخر لأن ذلك يمثل خسارة كبيرة للطرفين.

شهدت دول الخليج وغيرها من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حشد جهود مكثفة من جانب القطاعين العام والخاص لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. فما مفاتيح خلق بيئة مزدهرة لرواد الأعمال، من وجهة نظرك، وما مدى واقعية محاولة إنشاء ما يشبه “وادي السيليكون” في المنطقة؟

لقد طُرحت العديد من المبادرات على المستويات المحلية والإقليمية لتحفيز تطوير ثقافة الشركات الناشئة النابضة بالحياة، ونجحت جهود هذه المبادرات بشكل عام في تشجيع ودعم جيل جديد من رواد الأعمال المحليين، خاصة رواد الأعمال العاملين في مجال التكنولوجيا، ومنحتهم القدرة على مواصلة تنفيذ أفكارهم التجارية الخاصة. وهذا أمر يستحق الثناء، ويجب مواصلة هذه الجهود بكل قوتها.

ومع ذلك، ألا تشعر أحياناً بأن “وادي السيليكون” هو المكان الوحيد المتبقي على وجه الأرض الذي لا يحاول القائمون عليه أن يحولوه إلى وادي سيليكون جديد؟ لذا، فإن السؤال الحقيقي هو: حتى لو تمكَّنا من استنساخ تجربة “وادي السيليكون” هنا، فهل يضمن ذلك حقاً القدرة على التحمل التي نحتاجها لتحمل الصدمات المستقبلية؟ لا أعتقد ذلك.

ويرجع هذا في الأساس إلى أن التكنولوجيا لا تقود التغيير، بل تمكّن التغيير، فما التكنولوجيا إلا أداة بأيدينا، والبشر هم سفراء التغيير الحقيقيون، والوقت وحده كفيل بتقرير ما إذا كنا قادرين على استخدام التكنولوجيا لتحسين البشرية وبيئتنا، أم أنها ستكون مجرد أداة لتضخيم عيوبنا البشرية.

ومن هنا فإننا نحتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى منصات تتناسب مع احتياجاتنا المحلية، والتي يمكنها معالجة بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً التي نواجهها اليوم، وقد تكون هذه المنصات مختلفة تماماً عما هو مطلوب في الولايات المتحدة أو الصين أو غيرهما من دول العالم.

لذا أعتقد أنه يجدر بنا التخلي عن فكرة التقليد الأعمى لمراكز التكنولوجيا الشهيرة، وأننا نحتاج في حقيقة الأمر إلى سلالة جديدة من مراكز الابتكار التي تركز على الإنسان، وهو ما أحب أن أسميه “المراكز الموجهة نحو هدف ملائم” والتي يمكنها تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار التجاري لخدمة الإنسانية ككل وتحقيق غاياتنا على المستويين الوطني والإقليمي، وتلبية احتياجات المجتمع. وبدلاً من السعي الحثيث لإنشاء شركات تبلغ قيمتها مليار دولار، يمكننا أن نحاول بقوة إنشاء مؤسسات تؤثر بشكل إيجابي على حياة مليار شخص!

لا بد أيضاً من تجنب الوقوع في مزلق التفكير في ريادة الأعمال بالطريقة النمطية للخريجين الشباب الذين يؤسسون شركة تكنولوجيا في أقبية منازلهم.

فهؤلاء يشكلون نوعاً واحداً فقط من رواد الأعمال، لكنهم لا يمثلون معظم رواد الأعمال، خاصة هنا في الشرق الأوسط. فلدينا مجتمع مزدهر فعلياً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يُقدر أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أسهم بأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. وقد أثبت مالكو هذه الشركات أنهم يعرفون كيفية تأسيس شركات ناجحة. هؤلاء أشخاص لديهم أعمال فعلية، وليس مجرد خطط عمل.

ويجب توجيه جزء كبير من جهودنا المبذولة لدعم ريادة الأعمال إلى التركيز على مساعدة هذه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي أثبتت قدرتها على توسيع نطاق عملياتها وتوظيف المزيد من الأشخاص في نهاية المطاف، وبالتالي الإسهام في معالجة أزمة البطالة.

وأعود وأكرر أن الجميع مطالبون بأداء الدور المنوط بهم، ومن هذا المنطلق فقد استحدثنا في شركة “الهلال للمشاريع” منذ 4 سنوات سياسة تضمن الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على 80% على الأقل من مشترياتنا. ونحرص في الواقع على إعطاء الأولوية للشركات التي تديرها النساء.

وفضلاً عن تشجيع رواد الأعمال من الجنسين، فإننا بحاجة أيضاً إلى ضمان دعم ريادة الأعمال بين الأفراد من مختلف الأعمار. إذ لا يوجد عمر محدد لتكون رائد أعمال ناجحاً، وهناك الكثير من الدول، وعلى رأسها اليابان، التي تركز بصورة مكثفة، لأسباب ديموغرافية بحتة، على “ريادة الأعمال لكبار السن”، حيث تشجع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. ويجب أن نفعل الشيء نفسه في الشرق الأوسط، مع ضمان أن تكون برامجنا المؤسسية لدعم واحتضان رواد الأعمال شاملة قدر الإمكان، من حيث العمر والنوع (بالإضافة إلى الجوانب الأخرى الماسة بالتنوع، ومن بينهم أصحاب الهمم).

ولا أريد أن يُساء فهم كلامي في هذه النقطة. فهناك بالطبع حيز متاح للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا والتي تمتلك محفظة استثمارية متوازنة جيداً، ونحن نبحث عن هذه الشركات بكل ما أوتينا من قوة ونستثمر فيها ونحتضنها في شركة “الهلال للمشاريع” (وقد استثمرنا حتى الآن في “الهلال للمشاريع الناشئة“، منصة رأس المال المغامر (الجريء) بشركتنا، أكثر من 500 مليون درهم إماراتي (136 مليون دولار أميركي) في 32 شركة ناشئة وصناديق رؤوس الأموال المجازفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة والهند وجنوب شرق آسيا، ونعتزم مضاعفة هذا المبلغ ليصل إلى مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار أميركي) بحلول عام 2022. ولكن ليس هذا هو النوع الوحيد من ريادة الأعمال الذي نهتم به، كما أنه ليس دائماً الرهان الأكثر أماناً على المدى البعيد مقارنة بدعم شخص أثبت بالفعل أنه يعرف كيفية إدارة عمل تجاري ناجح بمرور الوقت، مهما بدا أكبر سناً أو أشيب الشعر.

واجهت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكثير من التحديات حتى قبل تفشي جائحة “كوفيد-19″، وعلى رأسها ارتفاع مستويات البطالة وعدم الاستقرار السياسي ومعاناتها أزمة إنسانية. فكيف نضمن إمداد الشباب في المنطقة بالأمل من أجل حصولهم على مزيد من الفرص في ظل كل هذه التحديات؟

أولاً وبالدرجة الأولى، يجب أن نكون صادقين مع شبابنا، وهذا يعني إيجاد طرق إبداعية لتعليمهم وإعدادهم لعالم لا تتوافر فيه الكثير من الوظائف الموجودة اليوم، ولن تستمر فيه وظائف الغد إلى أجل يقارب أجل وظائف الأمس بحال من الأحوال. من المتوقع أن يكون هذا أحد أكثر التأثيرات ديمومة للثورة الصناعية الرابعة، وكلما أسرعنا في قبول هذه الحقيقة، كان ذلك أفضل.

يجب أيضاً أن ننظر إلى التعليم كوسيلة لتجهيز الشباب لتحديد غايتهم الكبرى في الحياة والسعي الحثيث من أجل إدراكها، بدلاً من اعتباره مجرد وسيلة لإعداد الفرد لسوق العمل.

وكما هو معروف، فإن السردية الحالية تنظر إلى خلق فرص العمل باعتباره الحل السحري للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقاً. ولك أن تنظر، مثلاً، إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تزيد فيها معدلات البطالة بين الشباب على 40% في دول المنطقة، وغالباً ما تؤدي الدعوات المنادية بضرورة “خلق” المزيد من فرص العمل إلى تضخم القطاع العام، والأخطر من ذلك وجود الكثير من الوظائف التي لا معنى لها، صحيح أن لها مسميات وظيفية ورواتب محددة، لكن دون هدف يُذكَر. وهذا لن يحل مشاكلنا، وقد يزيدها سوءاً على المدى البعيد. قال فولتير: “أفضل حكومة هي تلك التي يوجد فيها أقل عدد من الأشخاص عديمي الفائدة”، والأمر نفسه ينطبق على المجتمع ككل بكل تأكيد!

ولا يكمن مفتاح بناء مجتمع مرن في ضمان حصول الناس على الوظائف فقط، ولكنه يكمن أيضاً في ضمان أن يكون للناس هدف ومعنى في حياتهم. وأعود وأكرر أننا بحاجة إلى قبول فكرة أن قدرتنا على خلق العدد اللازم من الوظائف ستقل شيئاً فشيئاً في المستقبل القريب، على أي حال، علينا أن نفكر على نطاق أوسع من مجرد الفكرة التقليدية لخلق الوظائف من أجل تمكين المجتمع من القدرة على التحمل. ويلعب التعليم دوراً مهماً في هذه العملية، وكذلك الشركات والحكومة ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات في مجتمعنا.

ومن أهم الأشياء التي يمكننا فعلها على نحو فوري (والتي سبق لي أن كتبت عنها) أن نسهم في إنشاء مجتمعات أكثر ترابطاً، وهذا يبدأ على مستوى الأحياء السكنية، وتنطبق هذه القاعدة علينا جميعاً. كم عدد الأشخاص في مدن مثل دبي وأبو ظبي يعرفون جيرانهم حق المعرفة، بخلاف قول “السلام عليكم” لبعضهم من حين لآخر؟ كم عدد المتطوعين في مجتمعهم، وكم عدد البرامج المتاحة لتمكين الأفراد من فعل ذلك بشكل مستمر؟

قد يبدو الأمر بديهياً، ولكن عندما يشعر الناس بأنهم جزء من شيء أكبر من أشخاصهم، فسيكون من السهل عليهم أن يشعروا بأن لديهم هدفاً في حياتهم. هذا شيء اكتشفته الجماعات المتطرفة واستغلته أسوأ استغلال في الماضي، وليس في الشرق الأوسط فقط. حسناً، يمكننا أن نسخّر هذه الرغبة البشرية ذاتها في الانتماء، ولكن من أجل الخير. وإلا كيف يمكننا أن نأمل إنشاء مجتمعات أكثر استقراراً، وبالتالي خلق اقتصادات أكثر استقراراً؟

لذا، لا بأس بأن تحاول الحكومات والشركات في المنطقة خلق أكبر عدد ممكن من الوظائف والفرص الاقتصادية، ولكننا يجب أن نشجّع الناس في الوقت نفسه أيضاً على إيجاد هدف في حياتهم لا يعتمد بشكل كامل على وضعهم الوظيفي، لأن هذا شيء يمكن أن يتغير في غمضة عين، وهو ما شهده الكثيرون خلال العامين الماضيين.

ما الدور الذي يجب أن يلعبه قطاع الأعمال بجانب دور الحكومة في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية في المنطقة والعالم؟ وهل يؤدي قطاع الأعمال دوره على النحو المطلوب؟

يجب أن يؤدي قطاع الأعمال دوراً رئيسياً، إن لم يكن الدور القيادي!

لطالما ناديت بهذا، وكتبتُ عنه، وتحدثت فيه لما يقرب من عقدين من الزمان، وقد قلتُ: “ثمة فرصة كبيرة متاحة أمام الشركات لتكون عنصراً فاعلاً يسهم في صلاح المجتمع، وفي ظل التحولات الجذرية التي شهدها دور قطاع الأعمال مؤخراً، فإن الجميع ينتظرون من الشركات الآن أن تكون عوامل تغيير إيجابية على المستويين الاجتماعي والبيئي.

وعندما بدأت المشاركة في هذا النقاش لأول مرة قبل 20 عاماً، كان من الصعب إشراك أصحاب الآراء المشككة في هذا التحول، ولكني ما زلت حتى اليوم وعلى الرغم من الدعوة المتزايدة للرأسمالية المستنيرة، أشعر بأنه لا يزال هناك اعتقاد خاطئ بأننا نلعب لعبة صفرية مع شركاتنا، يجب أن نختار فيها بين الربح أو الغاية النبيلة، بمعنى أنه يتعين عليك اختيار إحداهما على حساب الأخرى.

وسأقولها مرة أخرى: إن الشركة التي تسعى بصدق إلى تلبية احتياجات المجتمع هي شركة أقوى وأكثر قدرة على التحمل ولديها القدرة على أن تكون شركة أكثر ربحية. وفي منطقة مثل الشرق الأوسط حيث تزداد التحديات الاجتماعية والبيئية تعقيداً بكل أسف، لا يسعنا إلا أن نقلب هذا الوضع وأن نغيّر هذه الاتجاهات المدمرة من خلال مشاركة الشركات بصورة كاملة.

لكن هل هذا ما يحدث على أرض الواقع؟ آمل أن يكون الأمر كذلك. نحن بالتأكيد بحاجة إلى تحسين مستوى إعداد التقارير مع تحري الشفافية فيما يتعلق بتأثيرنا الأوسع. أعلم أننا نفتقر إلى المعايير العالمية في هذا الشأن، لكننا نشهد تطوراً سريعاً في هذا الميدان، وأشارك بنفسي في بعض المسارات التي آمل أن تسفر عن بعض النتائج قريباً.

ونحرص في شركة “الهلال للمشاريع” على الإبلاغ عن مستوى الاستدامة لدينا منذ عام 2013، وقد وجهنا كل تركيزنا في دورة إعداد التقارير التي نظمناها مؤخراً إلى إعداد تقارير أهداف التنمية المستدامة أولاً (وهي التقارير الأولى لأهداف التنمية المستدامة) على وجه التحديد.

ودعونا لا ننسى أن بعض الاتجاهات قد تتحول بأسرع ما يكون إلى تقاليد تأخذ وقتها ثم لا تلبث أن تتلاشى، لكن الاستدامة تعكس عقلية حقيقية، ونحن نشهد تحولاً ثقافياً منهجياً نحو هذه الطريقة في التفكير. وإذا لم تستطع مواكبة هذا التحول، فسيفوتك الكثير إلى أن تتخلف عن الركب في النهاية. لذا على الجميع أن يواكبوا الحدث!

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الأميركية 2024 .